唐代は中国の歴史でも特に重要な時代であり、その文化は日本を含む周辺国に大きな影響を及ぼしました。唐代は618年から907年までの約300年間にわたる時代で、政治的にも文化的にも栄華を極めた時代でした。この時期は、日本との交流も活発であり、多くの文化や技術が伝播しました。これから、唐代の文化交流とその日本への影響について詳しく見ていきたいと思います。

1. 唐代の概要

1.1 唐代の歴史的背景

唐代の前には、隋代という短い時代がありましたが、その後唐代は安定した政治と強力な軍事力を背景に栄えました。618年、李淵(後の唐高祖)が隋の滅亡を受けて新しい王朝を立ち上げたことに始まります。この時期、中央集権的な支配体制が確立され、国全体の安定が図られました。また、唐代は異民族との交流を積極的に行い、国境を越えた文化的な融合が見られました。

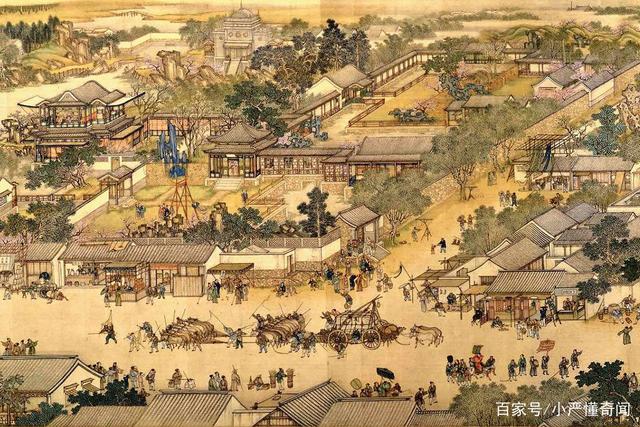

唐代はまた、長安(現在の西安)を中心にした国際都市としても知られ、世界中からの商人や文化人が集まる場所でした。この多様性が唐代文化の豊かさを生み出しました。政治的な背景が整ったことで、アートや文学が花開いたのもこの時代の特徴と言えるでしょう。

1.2 唐代の政治体系

唐代の政治は、科挙という試験制度を基にした官僚制度に特徴があります。これは、能力のある者を選抜し、各地の行政を任せるというもので、多くの賢者を宮廷に迎え入れることができました。この制度により、貴族や豪族の影響を弱め、才能主義が確立されました。

また、唐代は律令制度を整え、法治主義を浸透させました。この法律制度は後の日本においても大きな影響を与え、その後の日本の法律制度の基礎となるような重要性を持ちます。特に、様々な行政機関や軍事機構が設置され、それに基づいた統治が行われました。

さらに、外交面でも重要な役割を果たし、周辺国との関係を強化しました。特に、シルクロードを通じた交易は、文化や商品が往来する大きな軸となり、繁栄を促進させました。

2. 文化的な繁栄

2.1 文学と芸術の発展

唐代は文学と芸術が非常に栄えた時代です。詩においては、杜甫や李白といった著名な詩人が活躍し、彼らの作品は中国文学の金字塔となっています。特に、李白の詩はその優雅な言葉遣いと力強い表現が特徴で、後世の詩人たちに多くの影響を与えました。

また、唐代の絵画や書道も著名であり、これらの芸術作品は後の日本の文化にも深く根付くことになります。特に、王維などの詩人が描いた山水画は、自然と人間の調和を表現しており、日本の風景画や書道に影響を与えたと言われています。

さらに、音楽や舞踏も発展し、宮廷では華やかな演劇や音楽の祭りが開催されました。これらの文化活動は、村や町でも広まり、民間でも楽しむことができるようになりました。こうした文化的な背景が、対外的な交流においても重要な役割を果たしました。

2.2 科学技術の進歩

唐代は科学技術の発展も顕著です。この時期、印刷技術や火薬、造船技術などが進化を遂げました。印刷技術は情報の普及を助け、書物や文書の流通を飛躍的に加速させました。

また、天文学や医学の分野でも進展があり、特に天文学者のらは、四季や天体の動きを観測し、カレンダーの精度を高めました。これにより、農業や漁業、航海に役立てられるようになり、社会の安定に寄与しました。

加えて、農業技術も向上し、灌漑技術の発展や新しい農作物の導入が行われました。これにより、農産物の生産量が増加し、国民が食べるものに困ることなく、経済的にも安定した基盤が築かれました。「米の国」を自認していた日本にも、こうした農業技術が伝わり、実り豊かな農業社会を形成する原動力となりました。

3. 対外関係の形成

3.1 シルクロードと貿易

唐代の対外関係の一つの特徴は、シルクロードを通じた貿易活動の盛んさです。この交易路は、東アジアと西アジアを結ぶ重要な路線であり、香辛料、絹、宝石等が行き交いました。これにより、さまざまな文化・商品が行き来することになり、国際的な交流が拡大しました。

特に長安は、シルクロードの起点として多くの商人や文化人が集まる場所となり、異なる文化が交わる契機を提供しました。このシルクロードを通じた貿易は、唐代の経済を支え、文化の繁栄にもつながりました。

中国からは絹が、西からは香辛料や宝石が運ばれるなど、物資の流通も活発でした。これにより、唐代は国際貿易の中心地となり、その影響力を広げました。日本においても、この貿易の事例から多くを学び、商業交流を発展させる基盤の一部となりました。

3.2 各国との外交関係

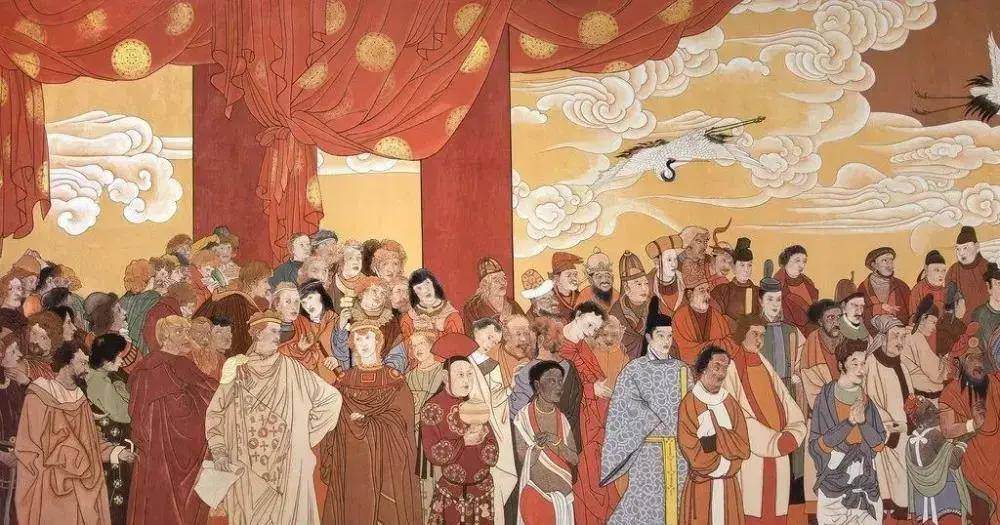

唐代は外交の面でも成功を収めた時代です。朝鮮半島や東南アジアの国々と友好的な関係を築き、多くの使節団が派遣されました。特に、新羅や百済、またそこからの文化的な影響は日本においても重要です。

また、唐代の外交文化は礼儀正しさが求められ、皇帝の権威を際立たせる重要な契機となりました。使節団の往来は、文化的な交流や技術の導入にも結びつき、当時の国際関係に色を添えました。これにより、周辺国との平和的な交流が促進され、文化が受け継がれることとなりました。

特に日本においては、唐の影響を受けた外交官たちが、文明を持ち帰る役割を果たしました。その中でも、遣唐使と呼ばれる使節団は、重要な文化的な懸け橋となっていったのです。

4. 日本への影響

4.1 遣隋使と遣唐使の役割

日本と唐代の直接的な交流は、遣隋使や遣唐使を通じて行われました。特に遣唐使は645年から894年の間に派遣され、技術や文化を日本に持ち帰る重要な役割を果たしました。最も有名な遣唐使は、平安時代初期の最初に派遣された使節団であり、医学、法律、農業など多方面において唐の先進的な文化を学び、日本に還元しました。

遣唐使は、日本における官僚制度や仏教の普及に大きな影響を与えました。平安時代には、皇族や貴族が著しい発展を遂げ、唐の文化が伝承される基盤となりました。これらの交流により、日本は唐代の文化を受け入れ、自国の文化と融合させていくことになるのです。

このように、遣唐使の派遣は、単なる文化の受容にとどまらず、両国間の関係を深め、歴史的な意味を持つ事例となりました。日本の政策や文化の変化は、その時代の影響を受けて進化していくことになるのです。

4.2 唐文化の受容

唐文化は日本においても多くの側面で受け入れられました。文学においては、唐詩や散文が影響を与え、特に平安時代には和歌と対比される形で多くの唐詩がもてはやされました。日本の詩人たちは、唐詩を参考にし、新しい形式を生み出していくのです。

また、唐代の美術や建築様式も日本に影響を与えました。特に、唐風建築として知られる寺院や堂塔の様式は、後の日本の寺院建築に影響を与えました。有名な東大寺の大仏殿など、唐からの影響を色濃く残しています。

このように、唐文化は単なる模倣にとどまらず、その後の日本文化の発展に寄与し、企業的な文化の形成に大きな役割を果たしたことが確認できます。文化が交流することによって、日本は独自の色合いを持つ文化を発展させたのです。

4.3 日本の法律と制度への影響

唐代の法律制度は、日本の法制度にも影響を与えました。遣唐使を通じて、中国の律令や法律が伝えられ、国の統治において大きな役割を果たしました。特に701年には、大宝律令が施行され、中国の律令と同様の官僚制や法治主義が導入され、日本の政治体制を基礎づけることとなります。

この法律制度は、日本の社会における秩序を確立し、平和を維持するための重要な基盤を提供しました。また、この律令制度は、地方自治体における行政の効率化を促進させ、国内経済の発展にも寄与しました。

さらに、唐の法令が影響づけた具体例としては、農民の権利や相続制度の整備などがあります。これにより、社会が安定し、ひいては経済活動や文化交流の基盤が形成されたのです。

5. 文化交流の具体例

5.1 宗教の伝来(仏教、道教)

唐代は宗教の交流が盛んに行われた時期でもあります。特に仏教が日本において広まる契機となりました。仏教僧たちが唐からの交流を通じて様々な教義や経典を日本にもたらし、その信仰が根付いていきました。仏教の影響は、寺院の設立や仏教美術の発展を通じて、現在の日本文化に深く宿っています。

道教もまた、唐代を経て日本に影響を与えました。特に、道教の思想や風習が地域社会に取り入れられ、密教や神道とも融合しながら新しい宗教的な形態が形成されました。これにより、日本独自の宗教文化が創出され、後の宗教活動に大きな影響を与えました。

こうした宗教の導入は、ただの信仰にとどまらず、文化的な交流の一環でもありました。他国の宗教や思想がどのように日本の文化に融合していったのかは、現在でも研究が進められています。

5.2 技術と農業の革新

唐代の技術革新は、農業を中心に日本に多くの影響を与えました。特に、高度な農業技術や灌漑システムの導入によって、日本の農業は大きく発展しました。唐代の農業書は、日本の農民たちに新たな農作物や栽培法を紹介し、収穫量の向上に寄与しました。

また、土壌改良技術や新しい農機具が伝わり、効率的な農業が行えるようになりました。この結果、人口が増加し、社会全体の安定が図られました。食べ物が豊富になったことで、文化や宗教活動など他の分野に人々が多くの資源を投じることができるようになったのです。

さらに、製鉄技術や織物技術も唐から伝わり、その影響で日本の生活水準も向上しました。これにより、貧富の差が縮まり、経済的に豊かな社会が築かれることとなったのです。

5.3 言語と文学への影響

唐代の文化交流による日本への影響の一つは、言語や文学の発展です。唐の漢字が日本語の基礎となり、漢詩が多くの日本の詩人たちの作品に影響を与えました。特に、平安時代の文学においては、唐詩の形式や表現技法が取り入れられ、日本独自の文学スタイルが形成されました。

また、漢文を学ぶことが貴族階級において重視され、教育や文献の発展に寄与しました。特に、宮廷内では漢詩の朗読会が開かれるなど、文学が重要な社交手段となりました。こうした文学活動は、日本の文化や社会において大きな役割を果たしました。

このように、唐文化が持つ言語や文学の影響力は非常に大きく、現代の日本文化にも同様の影響が見られます。多くの人々が唐の歴史や文学に触れ、学ぶことにより、文化が継承され続けているのです。

6. まとめ

6.1 唐代の文化交流の意義

以上のように、唐代が日本に与えた文化的、政治的、社会的な影響は計り知れません。唐代の政治や法制度は、日本の官僚制度や法律に多大な影響を与えるとともに、文学や宗教、技術が多くの側面で文化の発展に寄与しました。この時期の交流は、単に物質的なものではなく、深い精神と文化の交流にもつながったのです。

さらに、日本が独自の文化を形成する過程において、唐文化の受容は欠かせない要素でした。唐の時代は、国際的な視点を持つことの重要性や、異なる文化が交じり合うことの意義を示しており、これが後の日本の発展に繋がります。

6.2 現代日本への影響とその継承

現代の日本においても、唐代の影響は生き続けています。文学や美術、そして法律制度において、それぞれの意味合いを持ちつつ、モダンな文化として進化を遂げています。国際交流における日本のスタンスは、唐の時代に学んだ「他国との共存」と「文化の受容」を基盤にしていると言えるでしょう。

このような唐代の遺産は、今後の日本が世界に向けて発信する文化の一部分となっており、これからの時代においても、その精神や文化が受け継がれ続けることでしょう。「異文化との共生」が重要視される現代において、唐代の歴史や文化交流から得られる教訓は、非常に貴重なものとなっています。

このように、唐代の文化交流は、多様性を取り入れた日本文化の強固な基盤を形成し、未来に向かって新たな道を開く手助けになっています。