中華民国から中華人民共和国への移行

はじめに

中華民国の成立は、1912年の辛亥革命にさかのぼります。この革命は、中国の長い帝政時代を終わらせ、近代国家への道を切り開くものとなりました。しかし、中華民国は政治的な不安定さや国民党と共産党との対立に悩まされ、さらに日本の侵略や内戦などが続き、社会は混乱を極めました。このような状況の中で、1949年に毛沢東率いる中国共産党が勝利し、中華人民共和国が成立します。今回は、この移行期における歴史的背景と文化的影響について深掘りしていきます。

中華民国が成立してから数十年の間、中国はさまざまな政治体制や社会問題を抱えてきました。中華民国の時代、国民政府は充実した政策を打ち出そうとしましたが、内部の腐敗や外部の圧力によってうまく機能しませんでした。その一方で、中国共産党は次第に民衆の支持を集め、力をつけていきました。そして、この二つの政権は、国の将来を巡って激しい対立を繰り広げました。この対立が最終的に中華人民共和国の成立につながったのです。

中華民国から中華人民共和国への移行は、単なる政権交代にとどまらず、国の在り方そのものを変える大変革でした。社会主義教育の推進や伝統文化の変遷などは、今日の中国社会にも影響を与えています。この移行における重要な出来事や文化的な影響について、より具体的に見ていきましょう。

中華民国の政治状況

政府の構成と運営

中華民国の政治体制は、設立当初は議会制民主主義を採用していました。しかし、実際の運営は非常に複雑で、政権が頻繁に変わる不安定な状況にありました。国民党と共産党が対立する中、政府の腐敗や無能さが際立ち、地方の軍閥が権力を握る事態も常態化していました。

国民党は、孫文や蒋介石が指導するものであり、彼らは国家の安定を目指しましたが、結果的にはその目標から遠ざかっていきました。特に蒋介石が国民政府を指導するようになってからは、権力の集中と独裁的な傾向が強まり、政治弾圧も用いられるようになりました。

一方で、共産党は農民を中心に支持を得ていき、革命思想を広めるための活動を活発化させました。特に、「八路軍」と呼ばれる軍隊を組織し、日本との抗日戦争を通じて名声を高め、多くの支持者を獲得しました。このような背景が、後の国共内戦へとつながっていくのです。

国内の社会問題と紛争

中華民国時代の中国は、激しい社会問題に直面していました。まず、広がる貧困と不平等の問題です。農村部では多くの農民が困窮し、社会の底辺層に置かれることが一般的でした。彼らの不満が高まる中、共産党は彼らの支持を集め、農民に対する土地改革を訴えることとなります。

また、経済の不安定さも大きな問題でした。国際的な状況が悪化する中で、経済は縮小し、インフレが進行しました。これにより、国民は日々の生活に苦しむことになり、政府への信頼も低下しました。国民の間では、「革命が必要だ」との声が高まり、共産党の台頭を助ける一因ともなったのです。

さらには、国内外での軍閥の存在も無視できませんでした。各地で軍閥が割拠し、地域ごとに異なる権力構造が形成されました。これにより、中央政府の権限は弱まり、内戦の要因ともなりました。このような混乱の中で、国民党と共産党の対立はますます激化し、最終的には第二次国共内戦へと突入していきます。

中華人民共和国の成立過程

第二次国共内戦の勃発

第二次国共内戦は、1946年から1949年にかけて行われました。国民党と共産党が再び敵対し、多くの地域で激しい戦闘が繰り広げられました。この内戦は、国民が分裂し、多くの人命が失われた悲劇的な出来事でした。国民党は、蒋介石を中心とした正規軍を動員し、共産党に対抗しましたが、兵力の差や戦略の失敗によって、徐々に劣勢となっていきました。

共産党は、戦術的な柔軟性を持ち、民衆を味方にすることに成功しました。山岳地帯を拠点に使い、 guerrilla warfare(ゲリラ戦)を展開し、国民党軍を疲弊させました。また、土地改革を通じて農民の支持を獲得し、志願兵も多く集まりました。このような状況の中、共産党は戦局を優位に進めていきました。

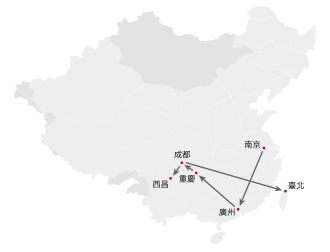

最終的に、1949年の春には共産党が勝利を収め、国民党軍は台湾へと撤退することになります。この内戦を経て、中国本土では共産党が政権を確立することとなります。これが中華人民共和国の成立へとつながったのです。

毛沢東の指導と共産党の台頭

毛沢東は、中国共産党の指導者として中心的な役割を果たしました。彼のカリスマ性と指導力は、多くの党員や民衆に強い影響を与えました。彼は、革命によって中国の未来を切り開くことを強く信じ、共産党の理念を広めるためのさまざまな施策を講じました。

毛沢東は、自身の思想である「毛沢東思想」を確立し、党の指導理念として位置づけました。この思想は、農民を革命の主体とし、階級闘争を中心に据えるもので、共産党の支持を広げるのに寄与しました。また、彼は特に地方の農村部での活動に力を入れ、土地の配分や農業の改革を通じて広範な支持層を持つようになりました。

1949年10月1日、毛沢東は北京で中華人民共和国の成立を宣言しました。この時、彼の言葉が国民に響き渡り、多くの人々が新たな時代の到来を喜びました。毛沢東の指導のもと、共産党は中国社会を新しい方向へ導こうとしました。

中華人民共和国の正式成立

1949年の10月1日に毛沢東が中華人民共和国の建国を宣言したことは、世界的にも大きなニュースとなりました。この出来事は、中国史における転換点であり、近代中国のあり方を根本的に変えるものでした。新政府は、自国の独立と発展を志向し、多くの新政策を打ち出しました。

新政府の設立は、国内外の政治情勢にも大きな影響を与えました。国民党政府は台湾に逃れたものの、中国大陸では共産党が絶対的な権力を握ることとなります。国際的には、アメリカや西側諸国との関係が緊張し、中華人民共和国は冷戦時代の最前線に立たされることとなります。

また、中華人民共和国の成立後には大規模な農業と工業の国有化が進められ、社会主義体制が築かれました。新政府は、国民の生活を向上させるために教育や医療などの分野でさまざまな改革を実施し、国家の基盤を固める努力を行いました。しかし一方で、従来の伝統文化や価値観が押しつぶされることも多く、社会は大きな変革を迎えます。

移行期の文化的影響

社会主義教育の導入

中華人民共和国成立後、政府は社会主義教育に力を入れることになりました。教育制度も一新され、全土にわたって新しい教育方針が浸透しました。特に「階級闘争」や「労働者階級の特殊性」といった思想が強調され、教育の場でも学生たちに革命精神や共産主義の理念が叩き込まれました。

このような教育は、特に農村地域においては重要な役割を果たしました。政府は識字率向上のためのキャンペーンを行い、多くの地方で教育が格段に向上しました。しかし、同時にその過程で伝統的な価値観や文化が否定されることもありました。多くの古典や伝統行事は時とともに姿を消していき、中国社会は新しい価値観を築く過程で多くの文化的損失を経験したのです。

また、政府は教育を通じて恵まれない層の人々に対する支援を行い、社会の平等化を進めようとしました。このような動きは、一見すると理想的に思えますが、同時に共産主義的思想に基づいた教育は、人々の思考を一方向に収束させる危険も孕んでいました。結果として、異なる価値観や意見が抑圧されることになるのです。

伝統文化の変遷

中華人民共和国成立後、中国の伝統文化は大きな試練を迎えます。毛沢東の指導の下で「四旧」(旧思想、旧文化、旧習慣、旧風俗)を打破する運動が展開され、伝統的な文化や習慣が根底から否定されることになりました。この運動は特に文化大革命の時期に頂点に達し、多くの文人や知識人が抑圧や迫害を受けました。

伝統的な芸術や文学も同様に影響を受け、多くの古典作品が禁止されたり改変されたりしました。儒教や道教などの教義は批判の対象となり、過去の偉人たちも新しい社会主義思想の枠内で再評価されることが求められました。この結果、伝統文化の継承が難しくなり、中国文化は大きな変化を余儀なくされました。

しかし、過去の文化が完全に失われたわけではありません。特に1980年代以降、中国社会が改革開放政策を採用する中で、伝統文化への再評価が進むことになります。多くの人々が自身のルーツを再発見し、中国の文化遺産への関心が高まっていくのです。このように、中華人民共和国の立ち上げによって一時的に否定された伝統文化も、時間を経るごとにその価値を見直されるようになりました。

国際社会における変化

中華民国の国際的地位の低下

中華民国成立後、国際的な地位は一時的に高まりましたが、時が経つにつれてその地位は急速に低下していきました。特に第二次世界大戦後、国際的な政治情勢が変化する中で、アメリカをはじめとする西側諸国が共産主義に対する恐れを抱くようになります。これにより、中華民国は次第に孤立を深めることとなり、国連における代表権も失うことになりました。

1949年以降、中華民国は台湾孤立の状態に置かれ、国際社会での認知度が低下しました。中国本土における共産党の勝利により、台湾は国際的に孤立した立場となり、外交上の課題に直面し続けました。台湾は、国民党政府の支配下で辛うじて存在を維持することになりますが、それでも国際社会との関わりは不十分でした。

その一方で、冷戦時代が到来すると、アメリカは韓国や台湾といった地域で共産主義に対抗するための同盟を結びます。ここに至るまで、中華民国は西側諸国の支援を受けることになるのですが、国際的な承認を得ることは難しく、立場を強化することに苦労しました。

中華人民共和国の国際的な承認

中華人民共和国が成立した後、国際社会においてもその地位は徐々に確立されていきました。特に1950年代には、ソビエト連邦や東欧諸国との関係が密接になり、国際的な舞台での活動が活発化しました。共産主義の国々との連携を強化する一方で、中華人民共和国は新興国との関係構築にも注力しました。

1960年代に入ると、中華人民共和国のポジションが国際的に認知され始めました。特に1971年には国連での中国代表権が中華人民共和国に移行し、国際的な承認を得ることに成功します。この決定はアメリカとの国交正常化の前触れでもあり、その後の中国の国際的な存在感を高める要因となりました。

また、1970年代にはアメリカとの関係が改善され、ニクソン大統領が中国を訪問することで両国間の外交関係が再構築されることになりました。このような展開により、中華人民共和国は国際社会における影響力を強化し、世界の大国としての地位を築くこととなります。

結論

中華民国から中華人民共和国への移行の総括

中華民国から中華人民共和国への移行は、中国の歴史において極めて重要な出来事であり、多くの人々にとっての大変革をもたらしました。長い苦難の歴史を経た上で、中華人民共和国は新しい政権を手に入れ、国家の発展を目指すことになりました。中華民国の時代には多くの問題がありましたが、これらの課題を乗り越えて新しい国を築くための基盤も整えられていきました。

この移行期において、政治的な変化や社会問題はもちろんのこと、文化の面でも大きな影響を及ぼしました。社会主義教育の導入や伝統文化の変遷は、長期的な視点で見れば中国の文化の再構築に寄与していると考えられますが、その過程では多くの葛藤や対立があったことも否定できません。

さらに、国際的な地位の低下から、次第に中華人民共和国が国際的な承認を得るまでには時間がかかりましたが、冷戦や国際関係の変化とともに、徐々にその影響力を強化することができました。

今後の展望

現在、中国は経済大国としての地位を確立し、国際社会においても重要な役割を果たすようになっています。しかし、歴史的な背景を踏まえると、未解決の問題や課題も多く残されており、国内外に対してどのような姿勢を取っていくかが、今後の鍵となるでしょう。中国社会の動向を見守りながら、その歩みを理解し、共に進んでいくことが求められています。

歴史は常に繰り返されないとはいえ、過去の出来事から新しい知恵や教訓を学ぶことは大切です。中華民国から中華人民共和国への移行の歴史を振り返ることは、今後の中国の未来を考える上で避けて通れないポイントです。中国の発展とともに、その歴史に対する理解を深めていくことで、私たちも国際社会の一員としての責任を果たすことができるのではないでしょうか。