文化大革命は、1966年から1976年にかけて中国で起こった大規模な社会運動であり、特に教育や文化、宗教に対する影響が大きかったです。この時期、毛沢東の指導のもと、資本主義的な思想や旧体制の象徴とされるものに対して激しい弾圧が行われました。宗教はその中でも特に標的にされ、様々な形で圧力が加えられることになりました。本記事では、文化大革命と宗教の関係を深掘りし、その影響やその後の展開について考察したいと思います。

1. 文化大革命の概要

1.1 文化大革命の目的と背景

文化大革命は、主に毛沢東による権力の維持と、社会主義の理想を実現するために始まりました。1949年に中華人民共和国が成立して以来、すでに多くの政治運動が行われていましたが、文化大革命は特に過激な形をとりました。毛は、自身の思想や理念を強力に押し進めるために、青年に革命的なエネルギーを与え、「紅衛兵」と呼ばれる運動を立ち上げました。

文化大革命は、階級闘争を激化させる道具としても利用されました。毛は、旧体制の象徴である知識人や資本家をターゲットにし、「四旧」(古い思想、古い文化、古い習慣、古い風俗)を一掃することを目指しました。この運動は、特に教育界や宗教界に大きな影響を及ぼし、多くの価値観が一新されることとなりました。

1.2 主要な出来事と年表

文化大革命の初期段階にあたる1966年、毛は「紅衛兵」を結成し、学生たちを動員して各地で抗議活動をさせました。1966年8月には「六四声明」が発表され、知識人や文化人が公に弾圧されることとなりました。この運動は中国社会全体に広がり、伝統的な文化や宗教活動が攻撃の対象となりました。

1971年には、毛の指導の下で「反右派運動」が強化され、多くの宗教指導者や信者が迫害されました。さらに、1976年には毛が亡くなり、文化大革命は終息を迎えましたが、その過程で多くの文化遺産が失われ、社会に深刻な影響を及ぼすこととなりました。

1.3 文化大革命の影響の一般的な理解

文化大革命は、社会全体に多大な混乱をもたらしました。特に宗教や教育に関連する活動が制限され、多くの宗教施設が閉鎖されたり破壊されたりしました。この時期の中国は、無神論が推奨され、宗教は「迷信」と見なされていました。

また、文化大革命中、人々は思想や信仰を隠す必要があり、公共の場での宗教活動はほぼ不可能でした。これは社会全体に深刻な影響を与え、信者たちの信仰の自由が著しく制限されました。成果主義が重視される中で、信仰を持つことは社会的リスクを伴うものでした。

2. 中国における宗教の歴史

2.1 古代中国の宗教と哲学

中国の古代宗教には、道教や儒教、仏教などがあり、それぞれが独自の思想体系を持っています。道教は、中国の伝統的な宗教の一つで、自然との調和や無為自然を重視します。一方、儒教は、倫理や道徳を重視し、社会秩序を保つための教えを提供しました。これに対して、仏教はインドから伝わり、慈悲や解脱をテーマとして広く受け入れられました。

中国の宗教は、時間とともに変化しつつも、多様性を持ち続けました。これらの宗教は、中国の文化や哲学に深い影響を及ぼし、人々の日常生活に根付いていました。

2.2 中華人民共和国成立前の宗教状況

中華人民共和国が成立する前、宗教は中国社会で重要な役割を果たしていました。特に、戦乱や社会不安が続く中で、人々は宗教によって心の安らぎを求めることが多かったです。しかし、国民政府や共産党の弾圧もあり、各宗教間での対立や迫害が少なからず存在しました。

1949年の革命後、共産党は宗教を「封建的な迷信」として否定し、国家の支配下に置こうとしました。宗教施設や寺院の多くは閉鎖され、宗教活動は厳しく制限されました。この時期の宗教状況は、文化大革命の土台を築く上で重要な影響を与えることとなりました。

2.3 宗教の種類とその特徴

中国における宗教は多様であり、主な宗教には仏教、道教、イスラム教、キリスト教などがあります。それぞれの宗教は、独自の儀式や信仰体系を持ち、多様な文化が融合する背景にあります。たとえば、仏教は中国に伝わる過程で、土着の信仰や道教と融合し、独自の「中国仏教」を成形しました。

道教はその特徴から、中国の伝統文化と深く結びついており、文化大革命前は特に庶民に広く支持されていました。イスラム教やキリスト教も、主に交易や布教活動を通じて中国に広まり、特定の地域に信者を持つようになりました。

3. 文化大革命と宗教の対立

3.1 宗教弾圧の背景

文化大革命の時期に、宗教は毛沢東の「四旧」打破という政策の一環として強く攻撃されました。毛は、宗教を資本主義的な思想や古い文化の象徴として位置づけ、その排除を呼びかけました。このような背景から、宗教指導者や信者に対する弾圧が始まりました。

また、党のプロパガンダによって、宗教は「迷信」として描かれ、その信者は教育を受けていない無知な人々として扱われました。このようなイメージは、信者たちの社会的地位を低下させ、宗教活動を隠れたものにする要因となりました。

3.2 具体的な弾圧事件

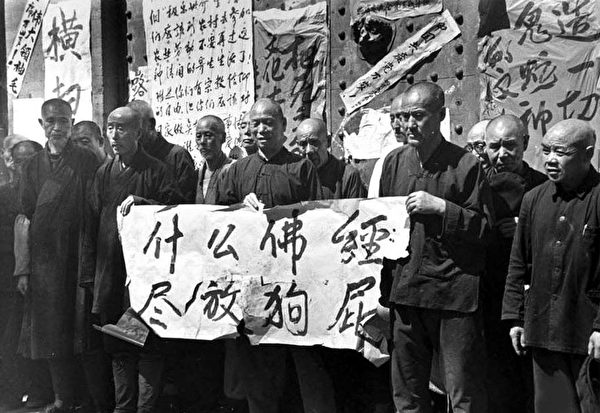

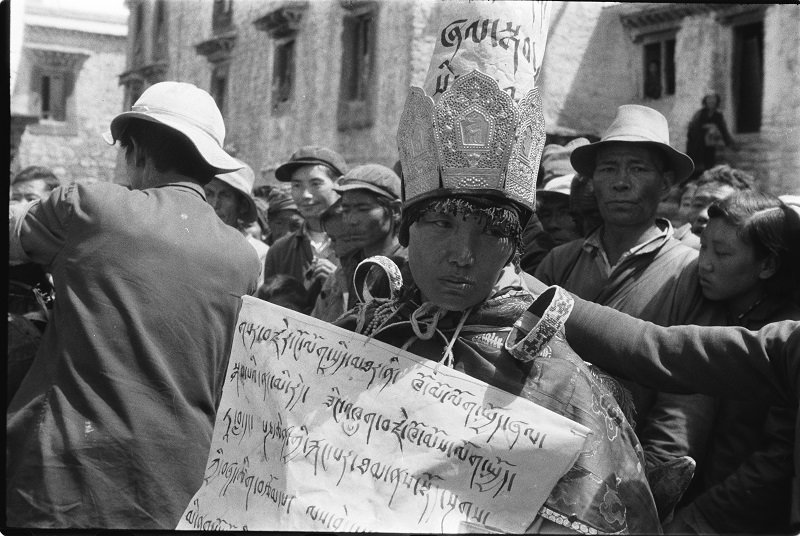

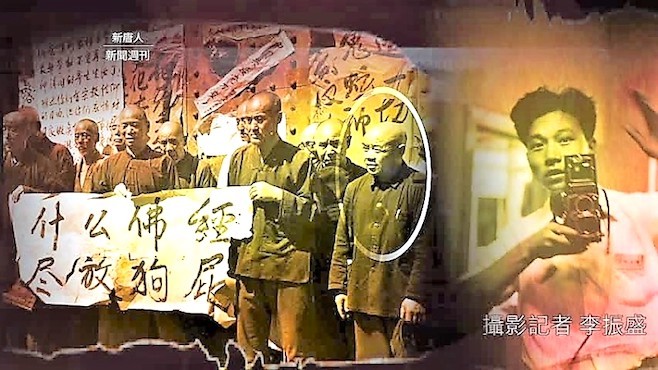

文化大革命中、特に顕著な弾圧事件としては、仏教寺院や道教の祠の破壊が挙げられます。多くの寺や祠は破壊され、僧侶や信者たちは公然と迫害を受けました。例えば、1966年に発生した「南昌事件」では、宗教関係者が大規模に逮捕され、信者たちも弾圧を受けました。

さらに、多くの宗教指導者は「反革命分子」とされ、集団訓練や強制労働に送られることとなります。このような実態は、国内外での宗教の存在を危うくし、信教の自由への重大な挑戦となりました。

3.3 宗教指導者と信者の迫害

文化大革命の過程では、宗教指導者だけでなく一般の信者も厳しい迫害を受けました。多くの信者は、信仰を理由に公然と虐待されたり、社会的に孤立させられたりしました。信者たちはそれぞれの宗教に対する信仰心を持ちながらも、社会の厳しい目にさらされることとなりました。

この状況の中で、信者たちは地下でのコミュニティを形成し、秘かに集まって宗教活動を行うことを余儀なくされました。それでも、信仰を守り続ける人々の姿は、文化大革命の厳しい状況を越えた強い意志を示していました。

4. 文化大革命中の宗教の変容

4.1 宗教活動の地下化

文化大革命が進行する中で、宗教活動は急速に地下に潜り、信者たちは密かに集会を持ったり、家庭で宗教的儀式を行ったりすることが一般的になりました。これにより、宗教コミュニティは見えない形で活動を続けることとなります。この地下活動は、様々な歴史的背景や信者たちの生き延びるための知恵によって支えられました。

地下の宗教活動では、経典の朗読や伝統的な儀式の再現が行われ、信者たちは互いに励まし合いながら、信仰を保ち続けました。これにより、宗教の枠組みは表面上は抑圧されていても、思いがけない形で存続していきました。

4.2 新しい宗教運動の出現

文化大革命中、既存の宗教が抑圧された中で、新しい宗教運動も登場しました。これらの運動は、伝統的な宗教からの影響を受けながらも、新しい価値観を提唱するものでした。こうした新宗教運動は、特に都市部で若者たちに支持されるようになりました。

新しい宗教運動の中には、個人の精神的な成長やコミュニティの形成を目的とするものもありました。特に、個人の内面探求に焦点を当てるものが注目を浴び、信者たちは自らの信仰を再考し、新しい感覚を得ることができました。

4.3 世俗化と信仰の変化

文化大革命が続く中で、世俗化の風潮が広がり、宗教から離れる人々も増えました。信仰が公然と認められない状況が続く中で、一部の人々は宗教を否定し、科学や合理的な考え方を重視するようになりました。しかし、逆にこうした状況が宗教への関心を高める要因ともなったのです。

信者たちは、家族や親しい仲間との小さな集まりを通じて信仰を深めてもいました。このような密かな信仰の変化は、文化大革命後の宗教復興の基盤となり、消えかけていた信仰を再生させる原動力となったのです。

5. 文化大革命後の宗教の復興

5.1 宗教の再興とその背景

文化大革命が終わると、宗教は徐々に再興の道を歩むことになります。特に1980年代以降の改革開放政策の実施により、政府は宗教的な活動に対する弾圧を緩和し、許可された宗教活動が再び可能となりました。この変化は、多くの宗教団体や信者にとって嬉しい知らせでした。

再興された宗教活動は、特に人々の精神的なニーズを満たす役割を果たしました。多くの人々が宗教を通じて、困難な社会情勢や経済問題に立ち向かおうとしました。宗教は、精神的な支えを提供するだけでなく、コミュニティの再生のための重要な要素ともなりました。

5.2 政府の政策と宗教の関係

政府は、宗教に対して一定の自由を与えるようになりましたが、その自由には限界がありました。特に、政府は宗教団体を統制し、国家の意向に沿った活動を求めました。このため、表面上の宗教活動は活発化したものの、実際には監視と規制は続いていました。

また、政府の政策による宗教への姿勢は、経済成長とともに変化しました。商業化の進展により、宗教団体は経済的な利益を上げる機会が増え、その結果として一部は商業活動にシフトすることとなりました。これは宗教の本質を問う問題ともなり、信者たちの信仰がどのように変容していくかに影響を与える要因となりました。

5.3 現代の宗教状況と課題

現在の中国では、宗教活動が再活性化していますが、依然として課題が残っています。政府は認可された宗教団体に対してのみ活動を許可し、それ以外は厳しく取り締まっています。このため、合法的な宗教活動を行うことが難しい場合があります。

また、宗教と国家の関係は複雑で、信者たちは自らの信仰を守りつつ、社会や法律に従う困難さに直面しています。信者同士の結束が強まる一方で、信仰の自由についての問題は依然として解決されていない現状です。

6. 文化大革命と宗教研究の重要性

6.1 文化大革命の教訓

文化大革命は、単に中国の歴史の一幕ではなく、宗教や信仰について多くの教訓を提供しています。特に、宗教が国家によって弾圧されることで、信仰の自由についての重要性や、多様性を尊重することの大切さが浮き彫りになりました。また、共産主義と宗教の対立は、今でも多くの国で見られるため、この問題は国際的にも重要です。

6.2 宗教研究の未来への展望

宗教研究は、文化大革命の影響を受けた社会の理解に不可欠です。今日の中国社会の多様性を理解するためには、宗教の役割やその変容を研究することが必要です。また、国際的な視点からの研究も重要であり、中国における宗教の動向と世界の他の地域との関連性を探ることにより、より豊かな理解が進むでしょう。

6.3 国際的な視点から見た宗教の意義

宗教は、ただ単に信仰の対象ではなく、社会的、文化的な結びつきをもたらす重要な要素です。国境を越えた宗教間の交流や対話が進む中で、異なる文化や価値観を理解する能力が重要となっています。文化大革命を通じて学んだ教訓は、現代社会における宗教との関係を考える上での大きな指針となるでしょう。

まとめ

文化大革命は、中国の宗教に対して深刻な影響を与え、それによって多くの変化が生じました。宗教活動が地下化し新しい宗教が形成され、多くの信者が信仰を持ち続けた結果、文化大革命後の宗教復興につながりました。そして、現代においても、宗教の存在は依然として重要であり、その研究は文化や社会の理解を深めるために欠かせないものとなっています。このような歴史から学び、宗教の本質や社会での役割について再考することが求められます。