日本における中国仏教の影響と受容について考えると、まずその歴史的背景と発展に目を向けることが重要です。日本の仏教は、中国からの導入を経て、独自の文化を形成してきました。この相互作用は、単なる宗教的な影響にとどまらず、哲学、芸術、日常生活にも多大な影響を与えています。本記事では、中国仏教の日本への伝来から、その文化的な継承・発展に至るまで、様々な視点から詳しく紹介いたします。

1. 中国仏教の伝来と発展

1.1 中国仏教の起源

中国仏教は、インドから中央アジアを経由して中国に伝わった宗教であり、紀元前1世紀頃には既に中国に仏教が存在していました。特に、漢代の頃に、シルクロードを通じて多くの僧侶が中国に渡り、経典を翻訳したことが、仏教の普及に大きく寄与しました。初期のころは、道教や儒教との対話を試みる中で、独自の院派や教えが形成されていきました。

さらに、仏教は中国文化と融合し、さまざまな流派へと発展していきました。中でも重要な流派が「禅宗」であり、これは不立文字の教えにより、直感による悟りを重視しました。また、如来や菩薩をテーマとした数多くの彫刻や絵画が生み出され、中国美術の一部として根付くことになったのもこの頃のことです。

1.2 仏教の日本への伝来経路

中国仏教が日本に伝わったのは、主に朝鮮半島を経由したルートによるものでした。6世紀中頃、百済から日本に仏教がもたらされ、最初の仏教寺院として法隆寺が建立されました。この寺院は、中国の建築スタイルを取り入れ、多くの仏像を安置することで、信者の心を惹きつけました。

また、この時期には、中国からの僧侶が日本に来訪し、様々な経典の知識を伝えました。その中でも最も有名なのは、聖徳太子に仕えた僧侶であり、日本の仏教の基盤を築くきっかけとなりました。彼の存在は、日本における仏教受容の鍵となったとも言えます。

1.3 主要な宗派の成立

仏教の伝来後、日本においても独自の宗派が次々と成立していきました。例えば、「天台宗」や「真言宗」は、中国の教義を基にしつつ、日本の風土や文化に根ざした形で発展しました。特に、天台宗は「法華経」を中心とし、真言宗は「密教」を重視することで、他の宗派との違いを打ち出しました。

また、鎌倉時代に入ると、「浄土宗」や「禅宗」のように、より実践的な教えが広がり、多くの人々が信仰するようになりました。これにより、日本の仏教は多様化し、それぞれの宗派が異なる教義や儀式を持ちながら発展を遂げていきました。

2. 日本における中国仏教の受容

2.1 受容の時代背景

日本における中国仏教の受容は、特に飛鳥時代の文化的な背景に影響されました。この時期は、中央集権的な国家を目指す中で、多様な文化が取り入れられる状況がありました。仏教はその中で、国の繁栄や安泰を祈願するための重要な手段として重視されるようになりました。

また、当時の日本には、中国からの文化や技術が盛んに取り入れられており、仏教もまたその一端を担っていました。律令制の確立により、国家的な寺院制度が整備され、仏教の教義や儀式は国民生活の一部として浸透していきます。この過程で、仏教は単なる宗教としてだけでなく、社会制度や政治にも大きな影響を与え始めました。

2.2 初期の受容例

初期の仏教受容の具体例としては、法隆寺の建立が挙げられます。この寺院は、日本における仏教の象徴的存在であり、中国の建築様式を取り入れたことで知られています。また、聖徳太子の政策により、仏教は国家の保障を受けることとなり、様々な儀式や祭りが行われるようになりました。

さらに、仏像の制作が始まったのもこの時期です。日本最古の仏像として知られる飛鳥大仏や、薬師寺の薬師如来像などは、すべて中国からの影響を色濃く反映しています。これらの仏像は、信仰の対象であるだけでなく、芸術的な価値を持つ作品としても評価されています。

2.3 寺院と仏像の影響

寺院や仏像の存在は、日本人にとって仏教信仰と密接に結びついていました。全国各地に建立された寺院は、地域社会における結束の場となり、地元の人々にとって大切な存在となりました。例えば、比叡山延暦寺は、天台宗の中心地として、学問や修行の場となり、多くの僧侶を輩出しました。

また、仏像の影響は芸術の領域にも広がりました。特に奈良時代には、釈迦如来像や阿弥陀如来像などの大規模な彫刻が制作され、これらは日本の美術史においても重要な位置を占めています。仏像は単なる宗教的シンボルにとどまらず、その後の絵画や工芸品に多大な影響を与えました。

3. 日本の仏教文化への影響

3.1 書物と文献の交流

日本における仏教の受容は、書物や文献の交流によっても強まりました。多くの僧侶が中国から来日する際に、仏教経典を持参し、翻訳作業が進められました。特に「大乗起信論」や「般若心経」などの重要な経典は、日本における仏教思想の礎を築くことになりました。

また、日本の文化人や学者たちも中国の文献を学ぶことで仏教の教義を深め、独自の解釈を生み出しました。こうした知識の交流は、後の文化発展にも大きな影響を与え、文学や哲学の分野でも多様な展開を見せました。

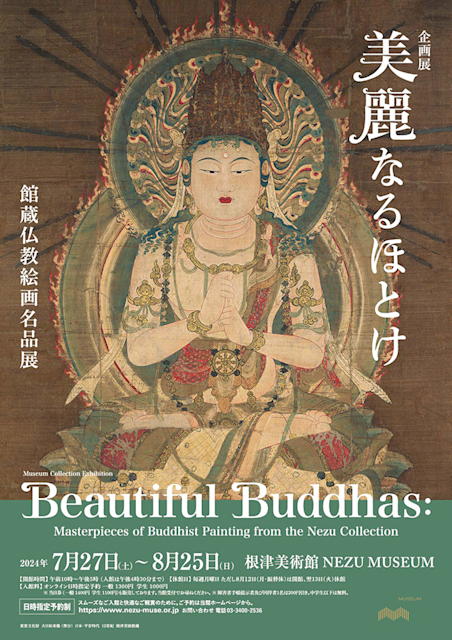

3.2 芸術と建築への影響

中国仏教は日本の芸術や建築にも多大な影響を与えました。特に、唐招提寺や興福寺などの寺院建築は、中国の伝統的な建築様式を反映したものであり、優れた美術作品を数多く育て上げました。これにより、日本独自の仏教美術が形成されるとともに、後の時代の神社建築にも影響を及ぼしました。

また、日本画や彫刻においても、仏教の影響は顕著です。仏教の教義や物語は、絵画や彫刻のテーマとして利用され、特に浄土宗の影響を受けた「浄土図」などは非常に人気がありました。これにより、信仰の表現も多様化し、庶民に広まることになりました。

3.3 習慣と行事への反映

仏教は、日本の習慣や行事にも深く根付いています。盆踊りやお彼岸の行事は、仏教の教義に基づいたものであり、先祖を敬う文化が日本の社会に広がる要因となりました。また、赤ちゃんが初めてお宮参りをする習慣や、成人の日の祝賀行事も、仏教の影響を受けたと言われています。

さらに、仏教の教えに基づき、葬儀や法要の儀式も普及しました。浄土宗の礼拝や禅宗の坐禅など、宗派によって異なるスタイルが築かれ、地域ごとの特色も見られるようになりました。これにより、仏教は単なる宗教に留まらず、日常生活の中に深く組み込まれていったのです。

4. 中国仏教の思想と日本への影響

4.1 禅宗の影響

中国仏教の中でも特に影響を受けたのが禅宗です。禅宗は、「坐禅」を通じて心の平静を求める教えであり、日本では非常に重要な宗派となりました。鎌倉時代に入ると、禅宗は精神的な修行方法として多くの支持を集め、高僧たちがさまざまな流派を築きました。

具体的には、臨済宗や曹洞宗が興隆し、名僧たちが弟子たちを育てました。特に、道元による「永平寺」の設立は、日本における禅宗の礎を築き、その後の精神文化に多大な影響を与えることとなりました。このように、禅宗は日本文化の根幹に深い影響を及ぼすことになり、両国間の思想交流を強めました。

4.2 信仰と哲学の融合

中国仏教は、日本における信仰と哲学の融合を促進しました。仏教の教えは、単なる宗教的信仰にとどまらず、日本の哲学的な思考にも影響を与えました。「無」の概念や因果法則は、日本思想の中で重要なテーマとなりました。これにより、日本の哲学者たちは仏教と既存の思想を融合させ、新たな知識や思想を生み出す基盤を築いていきました。

例えば、江戸時代の思想家である梅棹忠夫は、仏教思想を背景にした自然観や人間観を提唱し、日本の文化を深く問い直す契機を作り出しました。こうした哲学的な探求は、日本の文学や芸術においても反映され、時代を超えてその影響は続いています。

4.3 論理的思考の発展

仏教の教義には論理的な思考が組み込まれているため、日本の学問や教育にも影響を与えました。特に、因果関係や戒律に基づく思考方法は、後の日本の科学論や倫理観にも大きく寄与しました。仏教は論理的な思考能力を育む重要な要素として機能し、学問の発展に寄与しました。

また、江戸時代の儒学と仏教の両者が融合することにより、教育システムや学校制度の発展が加速しました。寺子屋や藩校などの場で、仏教的な論証法や倫理観が教えられ、人々の思考力を高める手助けとなりました。これにより、日本の論理的思考が発展し、国全体の学問水準を向上させたのです。

5. 現代における中国仏教の位置づけ

5.1 現代の仏教徒の現状

現代の日本において、中国仏教の影響を受けた宗派は依然として多くの信者を抱えていますが、宗教の信仰形態は変わりつつあります。特に、都市化が進む中で、仏教の伝統的な儀式に参加する人々は減少し、その一方で、新たな信仰の形として「自己啓発」や「マインドフルネス」が注目されるようになっています。

また、多くの人が仏教の教えを生活に取り入れながら、精神的な安定を求めています。こうした状況の中、僧侶たちも新たな形で仏教の教えを広める努力が続けられています。たとえば、SNSを通じた情報発信や、若者向けのイベントの開催などが行われています。

5.2 文化交流の促進

現代における中国仏教は、日本だけでなく国際的な文化交流の一翼を担っています。中国と日本の文化交流イベントでは、仏教の教えや伝統文化が紹介され、両国間の理解を深める機会が増えています。例えば、大きな仏教イベントや国際会議が毎年開催され、多くの文化人や研究者が参加することで、両国間の結びつきが強まっています。

特に、ワークショップやセミナーを通じて、仏教の哲学や思想が紹介され、参加者が新たな知見を得ることができる場も増えています。こうした活動を通じて、現代社会における仏教の意義が再評価され、文化的な影響力を維持し続けています。

5.3 中国仏教と日本社会の関係深化

近年、ビジネスや教育の分野でも仏教の教えが注目されています。日本のビジネス界では、「マインドフルネス」や「禅的思考」が重視され、ストレス管理やチームビルディングの手法として取り入れられています。これにより、中国仏教の教えがビジネスの現場に活かされ、新たな価値が生まれています。

さらに、教育現場では、禅に基づく教育法が取り入れられ、子供たちに深いリフレクションを促す方法が模索されています。日本社会の中で、中国仏教が果たす役割は、単なる宗教的側面に留まらず、哲学や文化、教育における重要な要素として位置づけられています。

6. おわりに

6.1 研究のまとめ

中国仏教が日本にもたらした影響は、多岐にわたります。初期の伝来から現在に至るまで、仏教は日本の歴史や文化に深く根付いてきました。寺院や仏像、さらには思想といったさまざまな要素が、日本の文化形成に寄与してきたことは明らかです。特に、禅宗や浄土宗の発展が、思考や習慣に新たな風をもたらしました。

また、現代の信仰形態や文化交流を通じて、仏教の教えが新たな価値を生み出していることも注目に値します。仏教の教えは、単なる過去の遺産ではなく、現代社会においても有益な知識として活用されつつあります。

6.2 今後の展望

今後の展望としては、仏教が引き続き日本の社会において重要な役割を果たすと考えられます。特に、グローバル化が進む中で、中国仏教と日本仏教のさらなる相互理解や交流が進むことが期待されます。変化する社会情勢の中で、仏教がどのようにその存在を示し、発展していくのか非常に興味深いところです。

仏教は時代の変遷に応じて常に変化し、進化を遂げてきました。今後もその波を乗り越え、新しい形で多くの人々に影響を与えていくことを願ってやみません。