古代中国の軍事戦略は、数千年にわたる歴史の中で発展し続け、その影響は現代の軍事戦略や国際関係にも色濃く残っています。古代中国の軍事思想は、戦争のアプローチや戦術、ならびに国家の運営にとって重要な役割を果たしてきました。この文章では、古代中国の軍事戦略の構造、主要な軍事思想、戦争の実際、陸上戦と海上戦の違い、そしてその影響について、詳しく紹介していきます。

1. 古代中国の軍事構造

1.1 兵員の組織と訓練

古代中国の軍事構造は、基本的に大きな軍隊と小さな部隊に分かれていました。主に農民から徴兵される兵士たちは、戦争の準備のために厳しい訓練を受けていました。この訓練は、個々の兵士の技術を高めるだけでなく、部隊全体の意思疎通を円滑にすることも目的としていました。特に秦の始皇帝の時代には、強制的な徴兵制度が確立され、400万にも及ぶ兵士が動員されることもありました。兵士たちは、戦闘技能のほかに、マーチングや身のこなし、連携の技術も磨く必要がありました。

兵員の指揮系統も重要な要素でした。将軍たちは、戦術や戦略を考え、兵士たちを正しく指揮するための教育を受けていました。多くの場合、彼らは戦闘経験が豊富で、現場での判断力が求められました。また、情報戦も重視されており、敵の動向を把握するための偵察活動が欠かせませんでした。これにより、指揮官は適切なタイミングで戦闘を行うことができました。

1.2 武器と兵器の種類

古代中国の武器は時代と地域によって変化しました。初期の武器は石製や青銅製であり、弓矢、槍、剣などが一般的に使用されていました。特に弓は、遠距離から攻撃できるため、高く評価されていました。春秋戦国時代には、青銅器の技術が発展し、刀剣や防具も進化しました。たとえば、秦の直刀はその優れた切れ味から敵に恐れられ、戦場での決定的な武器となりました。

さらに、この時代には戦車も重要な兵器として使われていました。戦車は通常、貴族に支配された軍隊に用いられ、騎兵とのコンビネーションが重要な要素でした。戦車は敵の陣地に突入する際の強力な攻撃手段であり、指揮官の移動に便利でした。しかし、時代が進むにつれて歩兵が主力となり、戦車の重要性は次第に低下していきました。

1.3 戦術と戦闘の基本原則

古代中国の戦術は、敵に勝つために様々な原則に基づいて構築されていました。まず、最大の原則の一つは「奇襲」であり、突然の攻撃によって敵の意表を突くことが重視されました。これは、敵が準備していない状況を利用して優位に立つための重要な戦術です。また、地形や天候を考慮した戦術も多く、指揮官はこれらの自然要因をフルに活用しました。

さらに、連携を重視した部隊編成も基本的な原則の一つです。各部隊が異なる役割を果たすことで、全体としての戦闘力を高めることが求められました。歩兵が前線で敵と交戦する一方で、弓兵が後方から支援射撃を行うといった具合です。この戦術の組み合わせは、戦闘の流れを有利に進めることに寄与しました。

2. 主要な軍事思想

2.1 孫子の兵法

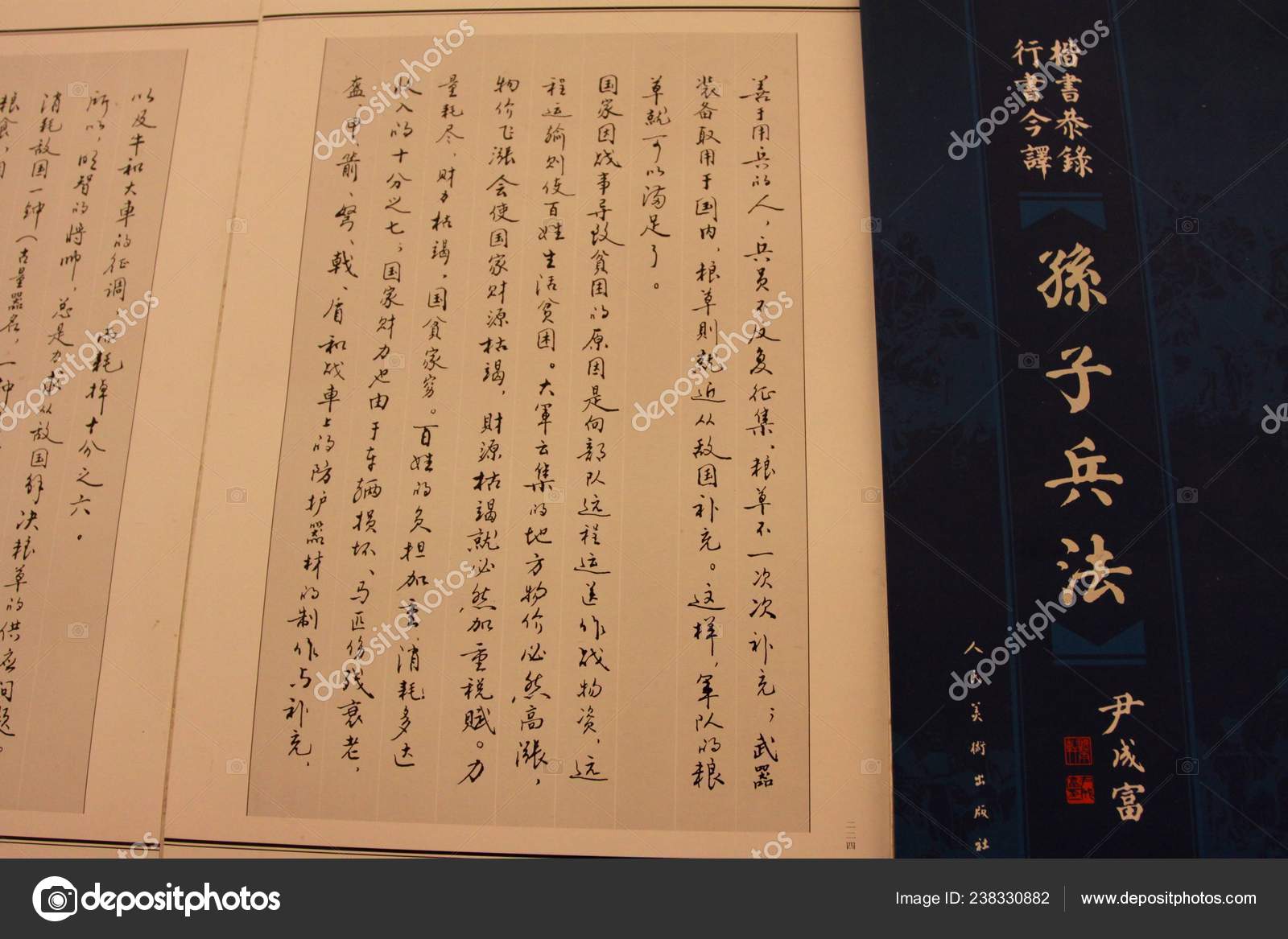

古代中国を代表する軍事思想家、孫子の「兵法」は、戦術と戦略における重要な文献として広く知られています。「兵法」の中で強調されているのは、戦わずに勝つことの重要性です。つまり、戦争に突入する前に敵の動向をつかみ、優位に立った状態で戦うべきだとされます。例えば、相手の情勢を理解し、同盟を結ぶことで戦争の回避を図ることが推奨されます。

さらに、孫子は情報戦や心理戦の重要性も説いています。敵の士気を低下させたり、戦争の準備を不安に思わせることが、戦いを有利に進める鍵だとされています。例えば、偵察情報を活用して敵が意図しない行動を取らせたり、敵に不安を抱かせる策略を用いることで、勝利を勝ち取ることをどう模索するかが重視されました。

2.2 他の戦略家の思想

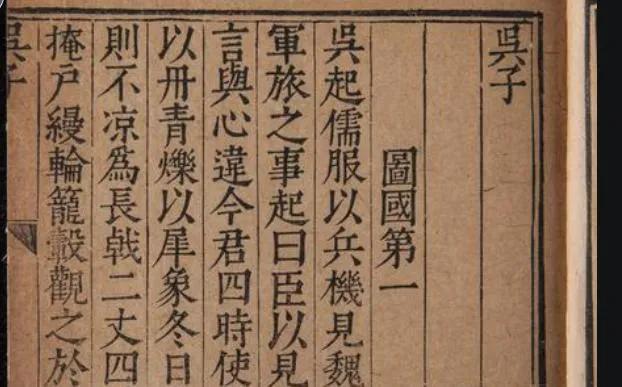

孫子以外にも、韓非子や呉子など、古代中国には多くの戦略家が存在しました。韓非子は法家思想をもとに、厳しい規律と法律による国家の統治論を展開しました。彼の考えは、戦争を効率的に行うための国家管理や資源配分の重要性を強調しています。彼はまた、敵の策略を読み解くことの必要性も訴えました。

呉子は、孫子とは異なる角度から兵法を語りました。彼は主に軍隊の構築や指揮の方法について考察し、「統帥における無私」が勝利の鍵であることを示しました。彼の思想は、部隊を運営する際にリーダーのあり方がどれほど重要であるかを物語っており、これにより指揮官が果たすべき役割を強調しました。

2.3 兵法の文化的背景

古代中国の兵法は、単なる戦術や戦略だけでなく、哲学や道徳にも深く根ざしています。儒教や道教の影響を受け、戦争における倫理が議論されました。儒教では、「仁」の精神が重視され、無闇に戦争を起こすことは非難されました。このため、戦争は最後の手段として考えられることが多かったのです。

道教の思想も、戦争における自然との調和を強調し、環境や地形を理解して利用することが兵法の一部として組み込まれました。これにより、古代中国の戦略家たちは、単に力や数による勝利を求めるだけでなく、より高度な考慮を持って戦争に臨むようになりました。

3. 古代の戦争と戦役

3.1 春秋戦国時代の戦争

春秋戦国時代は、古代中国における戦争の頻発した時代であり、数多くの国が覇権を争っていました。この時代には、多様な戦略や戦術が生まれ、時には数十万の兵が動員される大規模な戦闘が展開されました。この時期、特に有名なのは「合従連衡」という政策で、異なる国々が連携して共通の敵に立ち向かう戦略です。

たとえば、紀元前3世紀の「長平の戦い」は、秦国と趙国の間で行われた重要な戦闘で、趙国の40万の兵士が秦国に敗れ、長平の戦いは歴史の中で有名な教訓となりました。結果的にこの戦いは、秦国の覇権を確立する契機となりました。

3.2 秦漢時代の軍事活動

秦漢時代には、体制が整い、軍事戦略も進化しました。特に、秦の始皇帝は中央集権的な軍の運営を確立し、効率的な軍事活動によって国内を統一しました。彼の下では、先進的な武器と戦術を駆使し、強力な軍隊が形成されました。この時代には、戦略的な要所を押さえることが特に重要視され、城砦の建設や防御線の構築が進められました。

漢代に入ると、敵国の侵攻に対抗するために、予備兵力を持つ方針が採られました。これにより、戦争の前後に柔軟に対応できる体制が整えられました。また、外交や策謀も含めた多面的なアプローチが行われ、他国との連携や防衛線の確保が戦略の中心となりました。

3.3 三国時代の戦略と戦略家

三国時代は、魏・蜀・呉の三国が拮抗し合う難解な時代でした。この時代の戦略家として有名なのが曹操、劉備、そして孫権です。特に曹操は、緻密な戦略と政治的な手腕を駆使し、短期間で北方を制圧しました。彼の戦略には、敵を分断することや、敵の資源を奪うことが含まれており、この考え方は「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という孫子の教えに基づいたものでした。

一方、劉備は、民衆の支持を重視した戦略を展開し、義理と情を重んじました。彼は多くの人々の信頼を得ることで、強力な軍団を形成しました。蜀漢の戦略は、戦闘だけでなく、外交や人心の掌握に重きを置いていました。敵を打ち負かすだけでなく、味方を増やすことに成功したのです。

また、孫権が統治する呉も、海を駆使した戦略を採用しました。海上からの攻撃や、船舶の運用による戦略的な優位性が強調され、新たな軍事戦略が模索されました。このように、三国時代は各国が異なるアプローチで戦略を展開し、それぞれの特徴が生かされた時代でもあります。

4. 陸上戦と海上戦の違い

4.1 陸上戦における戦術

陸上戦は、通常、兵士の人数や武器の種類、地形を考慮した戦術が重要です。基本的には部隊の連携をもとに進行し、敵の動きに適応する力が求められます。また、古代中国では山や川などの自然環境を最大限に活用し、伏兵を配置するなどして敵を翻弄することが求められました。戦術としては、包囲することや後方を攻撃する奇襲が頻繁に利用されました。

さらに、人海戦術も重要な要素でした。兵士の数を用いて敵を圧倒するアプローチが採用され、特に大軍を動かすことが戦局を有利に進める一因とされました。しかし、数が多くても組織的に機能しなかったり、指揮系統が混乱すれば、逆に戦闘において不利になる可能性も高まります。

4.2 海上戦の発展と戦略

一方で、海上戦は独自の戦術と考え方を必要としました。古代中国では、海の戦いにおいて船舶の運用や水上の制海権が大きな役割を果たしました。特に呉の孫権が行った海上戦においては、沿岸の地形を考慮し、敵艦の動きを逆手に取るような戦術が展開されました。

海上戦においては、風向きや潮流、航路を熟知することが勝敗を分ける重要な要素となります。また、艦隊を迅速に移動させることで、敵の不意を突くことができ、多くの戦闘が水に関する知識や天候を利用した結果、成功をおさめました。

4.3 統合的な軍事戦略

陸上戦と海上戦の違いを越えて、古代中国の軍事戦略の特徴は、時に両者を統合的に用いることにもありました。特に重要な都市や要所を抑えるために、陸上からの支援が海上戦における成功を支えていました。同時に、陸軍が海軍と連携することで、大規模な戦争への対応が可能となり、戦略全体を効果的に展開することができました。

統合的な戦略は、敵に対して柔軟な対応をするための鍵であり、その実践は古代中国において独自の進化を遂げました。特にその後の中国の歴史においても、陸上戦と海上戦の相互作用は、軍事戦略の中でも重要なテーマとなり、その後の戦争の指導理念に影響を与え続けました。

5. 古代中国の軍事戦略の影響

5.1 現代への教訓

古代中国の軍事戦略は、現代にも多くの教訓を提供しています。特に情報戦や心理戦の重要性は、現在の軍事戦略にも反映されています。例えば、敵の動向を把握し、その心理を読み取ることが成功の鍵となるという考え方は、現代の軍事やビジネスの戦略でも見受けられます。孫子の教えは、国家の戦略だけでなく、組織の経営方針にも応用が可能です。

また、古代の連携や同盟の重要性は、国際関係でも強調されるテーマです。他国と連携することで共通の利益を見出すことの重要性は、歴史を通じて常に重要視されてきました。現代の国際的な対応や政策において、外交的戦略の基盤として、古代の教訓が生かされています。

5.2 別の文化圏への影響

古代中国の軍事思想は、他の文化圏にも多くの影響を与えました。例えば、モンゴルや日本をはじめとする隣国の戦士たちは、孫子の「兵法からの影響を受け、独自の戦術を発展させていきました。特に日本の武士道や戦術は、古代中国の文献から多くの要素を取り入れ、独自の文化を形成しました。

また、イスラム圏やヨーロッパでも、中国の兵法は戦争の戦術に影響を及ぼしたことがあります。特にヨーロッパの軍事指導者たちは、孫子の書物を翻訳し、戦争における戦略と心理戦の重要性を認識しました。これにより、古代中国の軍事思想は、国や時代を超えて、多くの人々に受け入れられました。

5.3 軍事戦略の進化と変化

古代中国の軍事戦略は、時間とともに進化してきました。時代ごとに新しい技術や戦術が取り入れられ、戦争の風景は変わっていきます。たとえば、火薬の発明とその利用は、戦争の様式を大きく変える要因となりました。これにより、武器や戦術が大きく変化し、以前の経験が無駄であったかのように感じさせるほどの影響を与えました。

また、軍しょうの組織や訓練方法も、新たな時代のニーズに応じて変わっていったことが見受けられます。特に、戦争の規模が拡大すると同時に、効率的な指揮と情報伝達が求められるようになりました。兵士のモラルや協力関係が、その後の軍事戦略における重要な基盤となり、それに対応した組織の進化も進みました。

終わりに

古代中国の軍事戦略は、その時代の社会的背景や文化、哲学と密接に結びついています。その豊かな歴史は、戦争や軍事的思考だけでなく、国際関係や組織運営にまで影響を及ぼしてきました。現代においても、古代の教訓は新たな文脈で再考され、活用されています。中国の軍事戦略の理解を深めることは、古代から続く知恵を反映させる機会でもあり、未来に向けての重要な示唆をもたらすことでしょう。