孫子の兵法は、古代中国の優れた兵法書として知られ、その知恵や戦略は数千年にわたり、さまざまな分野で応用されています。この文書では、「孫子の兵法とその影響」というテーマのもと、孫子の兵法の概要、主要原則、歴史的な影響、哲学的側面、現代における価値、そしてまとめとしての普遍性について詳しく探求していきます。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯と背景

孫子、または孫武は、紀元前6世紀頃に生きた中国の戦略家であり、兵法の祖と言われています。彼は春秋時代に活動しており、特に楚国と魏国の両国の間での軍事活動に参与したとされています。孫子は、その戦略的な思考と戦争に関する深い理解から、多くの戦闘で好成績を収めました。彼の生涯については詳しい記録が残っていないものの、彼の教えや戦略が多くの後の世代に影響を及ぼしたことは明らかです。

孫子が生きていた時代は、戦乱が絶えない混乱の時代でした。このような背景がある中で、彼は「戦争は国の重大事である」とし、戦争に対する慎重さと知恵の重要性を説いています。孫子の兵法は単なる軍事書にとどまらず、政治的な戦略や人間関係における指導原則としても広く受け入れられています。

1.2 孫子の兵法の基本概念

孫子の兵法は、戦争を成功に導くための原則と戦略が記された書物です。全体は13章から成り、戦争のさまざまな側面について論じています。彼の兵法の中で特に重要な概念は「勝にして戦わず」という思想です。これは、戦うことなしに敵を屈服させる方法を模索することが最も理想的な戦略であることを示しています。

また、孫子は「敵を知り、己を知れば、百戦して危うからず」という言葉で、情報収集の重要性を強調しています。戦況の把握や敵の動向を理解することが、自軍を優位に立たせるカギとなるのです。こうした基本的な概念は、後の時代における戦略思想においても多大な影響を与えました。

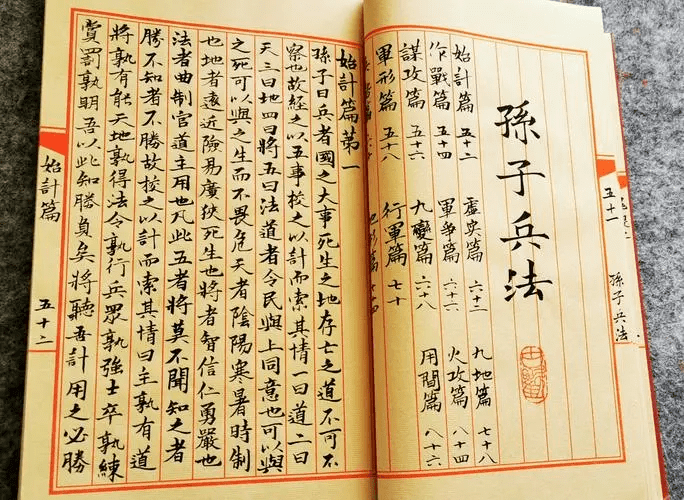

1.3 兵法の構成と主要テーマ

「孫子の兵法」は全体で13章にわたり、それぞれが異なるテーマを持っています。たとえば、「計篇」では勝負を決するための戦略的計画、「作戦篇」では軍の運用と資源の管理、「謀攻篇」では情報戦の重要性が述べられています。これにより、孫子の兵法は多様な視点から戦争を考察し、従来の戦術に対する新たなアプローチを提供しています。

また、孫子の兵法におけるもう一つの主要テーマは、環境と状況に応じた柔軟な対応です。彼は、地形や気候、それぞれの戦場の特性を分析することで、最適な戦略を選び取ることを説いています。この考え方は、現代の戦略思想やビジネスの場面でも応用されています。

2. 孫子の兵法の主要原則

2.1 戦争の目的と戦略

孫子は戦争に関する基本的な目的を、国の利益を守り、平和を維持することだと定義しています。彼は、戦争の目的が単なる勝利ではなく、敵を屈服させ、戦争を早期に終結させることにあると主張しています。このような視点は、戦争を戦略的に考える上で非常に重要であり、無駄な戦闘を避けるための指針となります。

具体的な戦略においては、孫子は敵の弱点を見極めて攻撃を行うことを推奨しています。そして、勝機を見極めて行動することが、戦局を有利に導く重要な鍵になると考えています。例えば、相手が自信を持っている領域を避け、逆に相手が不利な状況にあるときに攻撃することが効果的です。

2.2 情報収集とスパイの重要性

情報は戦争の根幹を成すものであると孫子は強調しています。彼は「知る者は勝ち、知らざる者は敗れる」と述べており、敵の動きや戦力を把握することがいかに重要かを示しています。敵の意図を理解し、適切な対策を講じることが、戦局を有利に進める秘訣です。

情報収集の手段として、スパイ活動の重要性も説いています。孫子は、スパイを利用することで、敵の内情や動向を把握し、戦略を練ることが可能になると考えました。実際、彼の教えに従った指導者たちは、多くの戦争で情報戦を巧みに利用し、勝利を収めてきました。

2.3 兵力の運用と戦術

孫子は兵力の運用に関しても独自の見解を持っていました。彼は「兵を動かすには慎重に考え、無駄な動きを避けること」を強調しています。戦術的な運用においては、相手の動きに応じて柔軟に対応することが不可欠です。例えば、守りに徹するときと攻めの姿勢をとるときでは、兵力の配置や資源の利用が異なるため、状況に合わせた適切な判断が求められます。

また、孫子は戦術として「奇襲」の重要性を説いています。常識に囚われず、斬新な方法で敵を打ち破ることが求められます。実際、孫子の教えを実践した指導者たちは、数々の戦闘で逆転劇を演じ、勝利へと導いてきました。

3. 孫子の兵法の歴史的影響

3.1 中国歴史における実践例

孫子の兵法は、中国の歴史において多くの指導者や軍事戦略家に影響を与えてきました。たとえば、紀元前3世紀の戦国時代において、孫子の教えを実践した斉国の指導者・田光は、孫子の兵法に基づいた戦略で多くの戦勝を収めました。彼の戦術は、敵の弱点を的確に突くものであり、戦局を一変させるものでした。

また、後の時代においても、孫子の兵法は多くの軍事指導者により引用され、実践されてきました。南宋の軍事指導者・岳飛は、孫子の兵法を用いて数多くの戦闘で成功を収め、その名声は今なお語り継がれています。彼の戦略は、孫子の教えに基づき、敵軍を巧みに翻弄し、勝利を得るものでした。

3.2 他国への影響と受容

孫子の兵法は、中国だけでなく、世界のさまざまな国や文化においても影響を与えてきました。日本では、戦国時代において武将たちが孫子の教えを学び、自らの戦略に応用しました。例えば、徳川家康は孫子の兵法を重んじ、戦局の流れを読む力を高めました。

また、西洋でも、ナポレオンやアメリカのジェネラル・マッカーサーなどの著名な指導者が孫子の兵法を参考にし、戦争の戦略を考案しました。特に、第一次世界大戦や第二次世界大戦において、孫子の教えが多くの軍事作戦に反映されています。このように、孫子の兵法は時代や国を超えて普遍的な価値を持つ戦略書として位置づけられています。

3.3 現代戦争への応用

現代においても、孫子の兵法は軍事戦略のみならず、情報戦やサイバー戦争といった新たな戦争形態にも応用されています。情報技術の発展により、戦争の様相は変わりつつありますが、孫子の教えはその根底にある原則を提供します。「知己知彼」の重要性は、サイバー戦争においても同様に適用され、敵の情報収集や分析が勝敗を分ける要因となります。

さらに、現代の企業戦略やビジネス戦略においても、孫子の兵法は非常に有効です。競争の激しい市場で生き残るためには、敵の動向を把握し、自社の資源を最大限に活用する必要があります。「勝てる戦いだけを選べ」という教えは、企業にとっても重要な指針となります。

4. 孫子の兵法の哲学的側面

4.1 孫子の兵法と道徳

孫子の兵法は、道徳や倫理とも深く結びついています。彼は「戦争は避けるべきである」とし、無駄な戦いは国に多大な費用と損失をもたらすと考えました。戦争は最後の手段であり、戦う場合でもできるだけ早期に終結させることが望ましいと主張しています。

このように、孫子は戦争に対して慎重な姿勢を持ちつつ、勝利を収めるためのさまざまな戦略を考察しています。この点において、彼の兵法は単なる軍事書にとどまらず、倫理的な側面を持った哲学的教えとも言えます。

4.2 戦争と平和の関係

孫子の兵法において、戦争と平和の関係も重要なテーマです。彼は「戦争を通じて平和を達成する」ことが理想であるとし、戦争が必要な場合でも、その結果として平和がもたらされるよう努めるべきだと述べています。この考え方は、戦争の本質を省みる上で重要な指針となります。

また、彼は敵を完全に壊滅させるのではなく、適切な方法で屈服させることを重視しています。これにより、戦後の平和的な共存が可能になることを狙っているのです。このような視点は、現代の国際関係においても大いに関連しています。

4.3 孫子の兵法と東洋思想

孫子の兵法は、東洋思想と密接に関連しています。特に、道教や儒教の影響を受けており、自然との調和や道徳的な判断が戦略の根底にあります。彼は無駄な力を使わず、自然の流れに従った戦略を選ぶことを重要視しました。

この考え方は、現代でも企業戦略や個人の生活において適用されることが多く、特にリーダーシップや意思決定において有益です。孫子が示した道徳的な側面と戦略的な思考は、今後も多くの人々に影響を与え続けるでしょう。

5. 現代における孫子の兵法の価値

5.1 ビジネス戦略への応用

孫子の兵法の知恵は、ビジネス戦略にも大いに活用されています。企業が競争を勝ち抜くためには、競合他社の動向を把握し、自社の強みを生かす戦略を立てることが不可欠です。「知己知彼」の原則に基づき、業界分析を行い、正確な情報をもとに意思決定が行われています。

さらに、勝負を避けることができる場合はそれを選び、リソースを有効に活用することで、持続可能な成長を実現しています。このように、ビジネスの現場でも孫子の教えは活かされ、競争に勝つための道筋を示しています。

5.2 政治と外交における活用

孫子の兵法は、政治や外交の分野でもその価値を発揮しています。国際関係においては、情報戦や交渉戦略が重要であり、敵国の動向を把握し、必要なときに強硬策を取ることが求められます。特に、貿易交渉や外交戦略においては、孫子の教えに沿ったアプローチが成果を上げることが多いです。

また、「和をもって貴しとなす」という言葉のように、平和的な解決を重視する姿勢は、現代の国際政治においても重要視されています。このような理念は、国際協力や安全保障に繋がるものであり、孫子の教えが持つ普遍的な価値を如実に示しています。

5.3 孫子の教えがもたらす教訓

孫子の兵法から得られる教訓は、戦争やビジネスだけでなく、日常生活や人間関係においても応用できます。自分自身を理解し、他者との関係を見つめ直すことで、より良い選択をすることが可能になります。対人関係でも、「敵を知り、自身を知る」ことで、効果的なコミュニケーションや協力関係を築けるでしょう。

また、孫子の教えは、リーダーシップの資質を高めるための指針ともなり得ます。成功したリーダーは、冷静に状況を分析し、最適な行動を選択することが求められます。これにより、チームの結束や効率が向上し、組織全体のパフォーマンスが高まるでしょう。

6. まとめと今後の展望

6.1 孫子の兵法の普遍性

孫子の兵法は、単なる古代の軍事書ではなく、現代に至るまでその価値が変わらない普遍的な教えです。戦争、ビジネス、政治、さらには人間関係においても、彼の教えは多くの実践者によって応用されています。そのため、孫子の兵法を学ぶことで、多角的な視点から問題を解決する力を身につけることができるでしょう。

6.2 未来の戦略思想への影響

未来においても、孫子の兵法は新たな戦略思想に影響を与え続けるでしょう。情報化社会が進展する中で、戦争の形態やビジネス環境は常に変化していますが、孫子の基本的な原則は変わることがありません。情報戦やサイバー戦争の重要性が増す中で、孫子の教えはどのように進化し、適用されていくのか注目されます。

6.3 孫子の兵法を学ぶ意義

結局のところ、孫子の兵法を学ぶことは、戦略的思考を鍛え、人間関係やビジネスにおける成功へとつながります。彼の教えは、個人の人生において道標となり、目の前の課題を乗り越えるための力を与えてくれるのです。これからの時代でも、孫子の兵法から新たな知恵や教訓を得ることができるでしょう。「戦わずして勝つ」ための戦略を、私たち自身の生活の中で実践していきたいものです。

終わりに、孫子の兵法は今後も多くの人々に影響を与え続ける重要な指針であると共に、その教えを引き継ぎ、発展させていくことが今の私たちの使命です。彼の知恵を学び取り、現代の課題に活用することで、より良い社会を築いていけることでしょう。