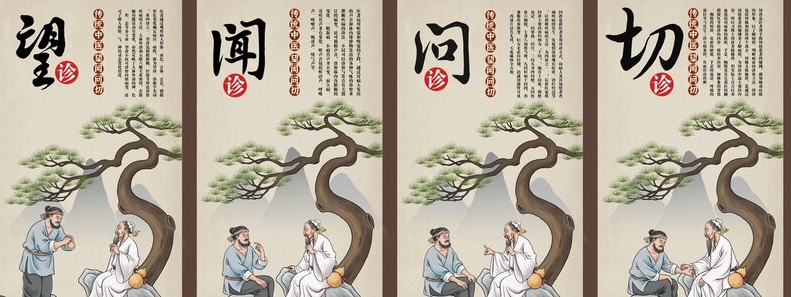

中国の伝統医学は、数千年の歴史を有する古代から受け継がれる治療法であり、効果的な健康管理の方法として、今も多くの人々に支持されています。その根幹にあるのが、「望聞問切」と呼ばれる診断方法です。この四つの手法は集中的に観察し、分析し、患者の健康状態を総合的に評価するための基盤を提供しています。これから、伝統医学の概要から始まり、各診断方法について詳しく見ていきましょう。

1. 伝統医学の概要

1.1 中国伝統医学の歴史

中国伝統医学の起源は、約2500年前に遡ります。この時代、中国にはすでに『黄帝内経』という医学書が存在し、ここには医学の基本的な理論や診断法が記されています。古代中国においては、病気の根本原因を自然の法則と身体の調和の欠如によって説明していました。また、陰陽五行説が導入され、それが医療理論の根幹となっています。

時を経るにつれ、伝統医学は漢、唐、宋、明など多くの王朝を経ながら精緻化され、さまざまな治療法や薬草が蓄積されてきました。特に唐代には、薬方や鍼灸の技術が発展し、現代にも通じる基礎が築かれました。こうした歴史的背景があってこそ、現代の中国伝統医学が確立されたのです。

1.2 中医学の基本原則

中医学は、身体のバランスと調和を重視し、病気の治療だけでなく、予防や健康の維持にも力を入れています。中医学では「気」「血」「津液」といった体内の流れや、それに基づく臓腑の働きが重要視されています。特に「気」は生命エネルギーとされ、気の流れが正常であれば健康であるとされます。

また、身体の状態は季節や環境、生活習慣などに大きく影響されるため、個々の患者に応じたオーダーメイドの治療が求められます。このようなアプローチが、伝統医学の診断方法である望聞問切の実践にも反映されています。

1.3 望聞問切の重要性

望聞問切は、患者の状態を評価するための四つの基本的な診断法です。この方法は、中医学の理論と患者の症状を織り交ぜ、全体的なズレや問題を見つけ出すのに役立ちます。具体的には、望診(目で見る)、聞診(耳で聞く)、問診(質問する)、切診(触れる)という作業を通して、患者の健康状態を深く理解することが可能です。

また、伝統的な診断方法が現代医学と合わせて用いられることで、より包括的で効果的な治療法が開発されています。これにより、患者は個々のニーズに合ったアプローチによって、より良い健康を実現できます。

2. 望診(望)

2.1 望診の定義

望診は、患者の外見や姿勢、皮膚の色合い、そして目や舌の状態を観察することで、健康状態や病気の兆候を把握する診断法です。医師は、患者が存在する空間での動作や言動を観察し、身体的なサインを読み取ることが重要です。このプロセスは、視覚に頼る診断方法であり、即座に効果的な情報を得ることができます。

たとえば、顔色が青白い場合、血液の流れや気の不足を疑います。逆に顔が赤みを帯びている場合は、体内に熱が蓄積している兆候かもしれません。このように、望診は病気の特定と治療プラン作成の出発点となります。

2.2 望診で観察するポイント

望診では、患者の全体的な外見だけでなく、細部にわたる観察が重要です。特に、舌の色や状態を分析することは、伝統的医学において非常に重要視されています。例えば、舌の色が白いときは冷えがあるとされ、赤い場合は体内の熱を示すことがあります。舌の形や苔の状態も重要な診断材料です。

さらに、顔の表情も大きな手がかりとなります。笑顔が少なく、表情が硬い患者は、ストレスや身体的な不調を抱えている可能性があります。医師は、これらの観察を通じて、患者の心身の状態を総合的に理解するのです。

2.3 望診の具体的な手法

望診を行う際の具体的な手法には、まず患者にリラックスしてもらうことが含まれます。患者がリラックスした状態であることは、正確な診断を行うために必要不可欠です。その後、医師は患者の姿勢や動き、呼吸の方法などを観察し、全体の印象をつかみます。

また、舌診においては、正確な判断を行うために、舌を直接観察することが基本です。舌を出したり、その色や形状態を分析することによって、心や内臓の健康状態が浮き彫りになり、それに基づく適切な治療法が見えてきます。

3. 聞診(聞)

3.1 聞診の定義

聞診は、患者の声や呼吸の音、さらには咳やその他の音を聴くことで、健康状態を判断する診断法です。この手法は非常に重要で、言葉だけでは伝わらない情報を聞き取ることができます。たとえば、咳の音が乾燥しているのか、湿っているのかによっても、病気の種類を特定する手助けとなります。

医師は、患者が話すときの声のトーンや話し方にも注意を払い、情緒的な変化やストレスの兆候を判断します。これにより、体だけでなく心の状態も合わせて把握できるのです。

3.2 聞診で得られる情報

聞診では、様々な音の変化から患者の体調を判断することができます。例えば、呼吸が浅くて速い場合は、ストレスを反映していることが多いです。また、患者がどのように話すか、声のトーンにも注意を向けることで、心理的な状態も把握することが可能です。

さらに、患者の食事や生活習慣に関する会話からも貴重な情報が得られます。食欲の変化や特定の感情的な問題が発生しているかを確認することで、潜在的な健康上の問題を明らかにする手助けとなります。

3.3 聞診の技術と方法

聞診では、特に静寂が重要です。医師は、患者の話す音やその他の音を集中して聞くために、周囲の雑音を排除します。話し方、声の高さ、そして言葉の選び方などが、病気の進行やストレスの兆候を明らかにします。

また、咳や呼吸音を聴く際には、呼吸器の状態を特定するために、具体的な音に注目することが重要です。例えば、ゼーゼーとした音が聞こえる場合、気道が狭くなっていることを示唆します。これらの詳細な音に対する理解が、効果的な治療法を見つけ出す鍵となります。

4. 問診(問)

4.1 問診の定義

問診は、医師が患者に直接質問を行い、病歴や症状についての情報を収集する診断法です。この方法は、患者と医師とのコミュニケーションを通じて成り立ち、症状の深層にある健康状態や感情の問題を明らかにすることが可能です。

医師は一般的に、症状の発生時期、持続時間、強度などを尋ねます。これにより、患者の実際の状況をより正確に把握することができます。問診は、患者の主観的な健康観や感情状態を理解する重要な手段となります。

4.2 問診での質問内容

問診での質問内容は多岐にわたりますが、基本的な項目としては、症状の起こり始め、持続時間、痛みの程度などが挙げられます。また、日常生活や食生活、睡眠の質についても尋ねることで、患者の生活全般に対する理解が深まります。

特に、過去の病歴や家族の病状も重要な情報とされています。遺伝的な要因が病気に影響を与えることがあるため、家族の健康状態を知ることは、診断や治療方針を決定する重要な要素です。

4.3 効果的な問診の実践

効果的な問診を行うためには、医師は患者に対して配慮深く接する必要があります。患者がリラックスして自由に話せる雰囲気を作ることが重要です。そのためには、無理な質問をせず、まずは患者が話しやすいトピックから始めると良いでしょう。

また、患者の反応を観察しながら質問の内容を調整することも大切です。一つの質問に対する答えが不十分な場合は、さらに詳しく掘り下げて聞く姿勢を持つことが、より正確な診断へとつながります。

5. 切診(切)

5.1 切診の定義

切診は、医師が患者の身体を直接触れることで、脈拍や温度、筋肉の緊張具合などを確認する診断法です。この手法は、身体の状態を評価するための手段として非常に重要であり、特に脈診が中医学の特徴的な診断方法の一つとされています。

切診の際には、医師は手を使って脈拍を感じたり、筋肉や関節の状態を確認したりします。これにより、身体内部の問題や病気の進行状況を把握することができます。

5.2 切診の種類とその目的

切診には、脈診や腹診などがあり、それぞれ異なる目的があります。脈診は、患者の脈拍を通じて全体的な健康状態や内臓の働きを評価する方法です。一方、腹診は、腹部を触診することで、内臓の状態や疾患の兆候を探るものです。

たとえば、脈が速い場合は、体が興奮状態にあることを示しており、逆に遅い場合は、エネルギー不足を示唆することもあります。これらの情報は、患者の生活全般や感情状態を把握するためにも役立ちます。

5.3 切診の具体的な実施方法

切診を行う際、医師は患者にまずリラックスしてもらうことが不可欠です。その後、手を用いて脈を確かめたり、身体の特定の部位を触ったりすることで、詳細な情報を得ることができます。たとえば、肘や膝の関節の動きを確認することで、関節の健康状態を評価することができます。

また、脈を取る際には、患者の手首に軽い圧力をかけ、脈のリズムや強さを感じ取ります。このプロセスは、通常数分間かけて行われ、正確な測定が重要になります。切診は、身体の状態を把握するための直接的かつ視覚的な手法として、伝統医学における重要性を持っています。

6. 望聞問切の統合的アプローチ

6.1 各診断法の相補性

望聞問切は、それぞれ独自の診断手法ですが、相互に補完し合う関係にあります。望診では視覚情報を、聞診では聴覚情報を、問診では患者の言葉を、切診では触覚情報を用います。これらを組み合わせることで、より詳細かつ正確な患者の状態を把握することが可能です。

たとえば、望診で患者が青白い顔色をしていると観察した場合、聞診や問診を通じて、ストレスや不規則な生活習慣が影響している可能性を探ります。切診を行うことで、身体の状態を確認し、さらなる所見を得ることで、より具体的な治療方針に結びつけることができます。

6.2 望聞問切の実践例

具体的な実践例として、風邪を患っている患者の場合を考えてみましょう。望診で顔色が悪く、目がくぼんでいることが観察されたとします。次に、聞診を行うことで、咳の音や呼吸の状態を確認し、問診で体調不良の原因や生活習慣について尋ねます。切診では、脈を確認し、体温の変化などもチェックします。

この一連の流れを通じて、風邪の兆候が確認され、適切な治療法(例えば漢方薬や鍼灸)が提案されることになります。実践的な診断は、患者の症状や状態によって異なりますが、連携して行うことで、より多角的なアプローチが可能になるのです。

6.3 未来の伝統医学における展望

近年、伝統医学と現代医学の統合が進んでおり、望聞問切の技法もその中で重要な役割を果たしています。現代医学の進歩により、最新の技術と診断方法が導入されることで、従来の診断を補完し、患者へのアプローチをさらに効果的にすることが期待されます。

また、伝統医学の知識と経験が、現代医学に取り入れられることで、より多様な治療法が提供されるようになるでしょう。この流れは、患者の健康維持や病気予防においても、新しい可能性を開くものと期待されています。

終わりに

中国の伝統医学は、「望聞問切」という独自の診断法を通じて、患者の健康を深く理解し、総合的にアプローチする手法を持っています。これらの診断法は、患者自身だけでなく、医師にとっても貴重なツールです。未来の医療が、伝統医学と現代医学の知見を融合し、より効果的な治療法を提供する方向へ進むことを願います。中医学の知恵が、新たな時代においても、多くの人々の健康を支えることを期待しています。