日本の伝説的な武将と草野心平の関係は、過去と現在をつなぐ架け橋のようなものです。このテーマでは、日本の戦国時代の武将たちが持つ歴史的な重要性と、詩人草野心平が彼らから受けた影響について深掘りしていきます。草野心平の詩の背後には、個性的な武将たちの英雄譚が息づいており、それらの物語がどのように彼の思考や創作に影響を与えたのかを探っていきます。

1. 日本の伝説的な武将とは

1.1 武将の定義と歴史的背景

日本における武将という言葉は、一般的に武力を背景にした政治的なリーダー、特に戦国時代や江戸時代の大名やその家来たちを指します。武将は、彼らの持つ力を通じて領地を治め、戦争を指導しました。戦国時代(1467年 – 1615年)は、特に多くの武将が台頭し、多くの戦闘が繰り広げられた時代です。彼らは、戦術や軍事力だけでなく、政治的な知恵をも駆使し、時には同盟を結び、また時には裏切りを演じながら、権力を争いました。

歴史的背景として、武将たちは日本の封建制度の中心に位置し、各地の領主として地域統治を行っていました。彼らは民衆からの支持を得るために、時には農民を保護したり文化活動を振興したりすることもありました。これにより、武将は戦闘の英雄であるだけでなく、その地域の発展にも寄与したのです。

1.2 有名な武将の紹介

日本の武将には数多くの伝説的な人物が存在します。たとえば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などは、日本の歴史において非常に重要な役割を果たしました。織田信長は、革新的な戦術を用いて日本統一の第一歩を踏み出し、豊臣秀吉はその後を受け継いで実質的な統一を成し遂げました。徳川家康は、外敵を排除し、平和な江戸時代を築いたことで知られています。

他にも、武田信玄や上杉謙信のような武将たちは、戦術面での才能と倫理観から「武士道」を体現した存在とされています。特に武田信玄は、「甲陽軍鑑」を通じて後世に大きな影響を与えました。これらの武将たちの物語は、数多くの文学作品や伝説においても語り継がれています。

1.3 武将が日本文化に与えた影響

武将たちの存在は、日本文化の様々な側面に影響を与えてきました。武士の精神や価値観は、文学、絵画、演劇などの芸術ジャンルに浸透し、武士道の概念は日本人のアイデンティティの一部となっています。武士道は、忠誠心、名誉、命を大切にする精神を強調し、多くの人々に感銘を与えました。

また、武将に関連する物語や神話は、日本の伝説として人々の記憶に刻まれています。たとえば、「忠臣蔵」に見られる赤穂浪士の物語は、武士の忠義を象徴するものとして日本人の心に深く根付いています。このようなストーリーが、草野心平の詩にも影響を与えているのです。

2. 草野心平の生涯と業績

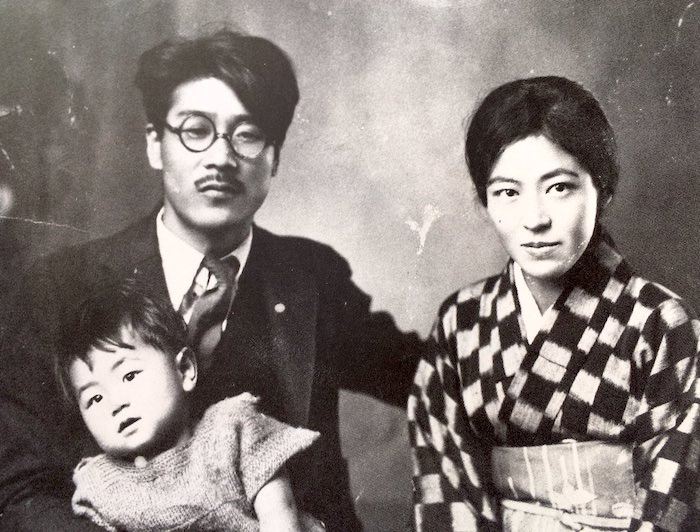

2.1 草野心平の生い立ち

草野心平は1887年に生まれ、詩人としての道を歩みました。本名は「草野久夫」であり、若い頃から文学に親しみ、特に自然や人生の美しさを表現することに真剣に取り組みました。彼の生い立ちには、家庭環境や教育背景が大きく影響しています。特に、彼の両親は文化的な素養を持ち、彼に文学や美術の素晴らしさを教えました。

草野は、東京大学に進学することができ、そこで詩に専念しました。彼の文学的な才能はすぐに認められ、さまざまな文学誌に作品を発表しました。彼の詩は自然や人間模様を描き出し、多くの読者の心をつかみました。この時期に彼の詩には、後に武士道に対する彼の興味が色濃く反映されることになります。

2.2 詩人としての草野心平

草野心平は、主に自然に対する感受性を持った詩人として知られています。彼の作品は、美しい自然の描写や、そこに潜む人間の感情を表現することに重きを置いています。特に、「山の歌」や「海の歌」といった自然を称えた詩は、彼の独自の視点を強調しています。草野の詩には、深い内面を探る姿勢がうかがえ、自然との調和を求める彼の願いが込められています。

また、草野は、詩の中に日本文化や歴史を反映させることにも力を入れました。武将や歴史的な出来事をテーマにした作品も多く、彼の詩を通じて日本の精神文化が息づいているのを感じることができます。草野は、武士道や武将たちの物語に関心を持っており、それが彼の作品に色濃く反映されています。

2.3 草野心平の武士道への関心

武士道に対する草野心平の関心は、彼の詩において非常に重要なテーマとなっています。彼は、武士の精神や価値観を尊重し、それを現代の文脈に合わせて表現しようとしました。草野は、武士道の理念が持つ深い倫理観や美しさを、自身の作品を通じて伝えようと試みました。武士道は、ただ単に武力を誇示するものではなく、名誉や忠誠心を重んじる精神であることを強調しています。

彼の詩の中には、歴史的な武将たちの姿勢や思想を象徴するような表現が多くみられます。例えば、武士たちが持つ名誉や忠義の重要性を詩に織り交ぜることで、彼自身の文学観を強化しました。草野心平の作品は、単なる自然の美しさを描くだけではなく、武士道の哲学と深く結びついています。

3. 日本の武士道とその精神

3.1 武士道の概念

武士道とは、武士が持っていた倫理観や価値観を示す言葉です。忠義、名誉、礼儀、自己犠牲など、武士道には多くの重要な原則が含まれています。この概念は、戦国時代を経て、江戸時代に入るとますます強調され、武士たちはそれを自らの指針とするようになりました。武士道は、戦うことだけが目的ではなく、戦争の中でも高い道徳性を持つことが求められました。

武士道は、単なる戦の技術だけでなく、社会全体にも影響を及ぼしました。武士の模範的な行動は、一般の人々にも影響を与え、より高い倫理基準を求める風潮を生み出しました。これにより、武士道は日本文化の根底に深い影響を残し、現代においてもその精神は私たちの中に生き続けています。

3.2 武士道の歴史的背景

武士道の歴史的起源は古く、平安時代から武士の階級が形成され始め、その後の戦国時代を経て確立されました。特に、鎌倉時代に幕府が成立したことで、武士たちの地位が政治的に重要視され、その影響力が増しました。江戸時代に入ると、平和な時代が続き、武士たちは戦闘から遠ざかることになりましたが、だからこそ武士道の理念がより一層重要視されるようになりました。

鎌倉時代の文献には、武士道の初期の概念が見て取れますが、最も有名なのは徳川家康が推進した「大日本武士道要諦」などです。この文献は、武士が持つべき心構えや倫理観を体系的に整理しました。こうして、武士道は時間と共に進化し、社会全体に浸透していったのです。

3.3 武士道がもたらした倫理観

武士道は、ただ単に武士に限らず、日本人全体の倫理観にも影響を及ぼしました。信義、義務、名誉の概念は、一般の人々にも広がり、家庭や社会における道徳的基盤を形成しました。これは、武士たちが持つべき美徳が社会全体に波及した結果とも言えます。具体的には、企業倫理やリーダーシップのスタイルにも武士道の影響が見られます。

教育や文学の分野でも、武士道の影響を受けた作品や思想が数多く残されています。詩人や作家たちは、その時代を反映しつつ、武士道の精神を称賛し、次世代に伝えていく役割を果たしました。このように、武士道は日本文化の中で特別な位置を占め、倫理観の形成に寄与してきたのです。

4. 草野心平と日本の武将

4.1 草野心平による武将への影響

草野心平は、武将たちの歴史的な物語や彼らが持つ精神を尊重し、それを自身の作品に取り入れることで、彼らに影響を与えられました。彼の詩の中には、特に戦の英雄たちへの賛美や、その人間的な側面を描写する作品が多く見られます。草野にとって武士道は、単なる戦う姿勢だけでなく、人間としての生き方そのものであったのです。

具体的には、彼の詩には武将たちの心情や価値観を照らし出すような表現が含まれています。例えば、名誉を重んじる武士としての生き様を称賛する詩があり、その中には草野自身の武士に対する憧れや尊敬が込められています。彼は武将たちを英雄としてではなく、一人の人間として捉え、それを詩に昇華させました。

4.2 草野心平の作品に登場する武将たち

草野心平の詩には、歴史的な武将たちが登場するシーンが多くあります。彼は、武将たちをただの戦士としてではなく、深い思索を持つキャラクターとして描くことにより、彼らの人間味を強調しました。たとえば、戦国時代の戦闘に身を投じた武将たちが直面した葛藤や苦悩を描いた作品が多く、これが読者に強いメッセージを伝えます。

また、草野は武将たちの行動の背後にある動機や心理を探求することで、単なる歴史的事実に肉付けを与えました。彼の詩を通じて、武将たちがどのように名誉を守るために戦ったのか、またその戦いがもたらした結果に対する彼らの内面的な苦悩などが浮き彫りになります。

4.3 武将としての草野心平の理想

草野心平が持つ武将としての理想は、彼自身が詩を通じて表現したい内容とも密接に関連しています。彼が描く武将像は、ただの戦士ではなく、夢や理想を追い求める人間としての姿を強調します。この理想像は、彼自身の文学的探求ともリンクしており、草野は武士道の精神を自身のライティングスタイルに取り入れることで、読者に深い感銘を与えようとしていました。

彼の作品には、武道や戦術に精通した武将たちの姿が現れますが、それ以上に彼らの道徳的な選択や内面的な葛藤が描かれています。これは、草野が目指していた「人間としての理想」を具現化したものです。彼の詩には、武士道に基づく崇高な精神が息づいており、現代においても多くの人々に感銘を与え続けています。

5. 伝説的武将の足跡を追う草野心平

5.1 伝説的武将の物語と草野心平の視点

草野心平は、伝説的な武将たちの物語に自らの視点を取り入れ、それを新しい形で表現しました。彼は、歴史的な背景を持つ武将たちの物語を通じて、現代の人々にメッセージを伝えようとしました。彼が描く武将の物語は、ただの歴史の再現ではなく、人生の奥深さや人間関係の複雑さを反映させています。

草野の詩には、武将たちが持つ強さや勇気だけでなく、彼らの内面的な葛藤や人間性をも描写することが強調されています。これにより、読者は武将たちの物語を通じて、自身の人生や価値観を考えさせられるのです。草野心平の作品は、単なる文学にとどまらず、歴史的な洞察を提供する役割も果たしています。

5.2 草野心平の作品に見られる武将の心情

草野心平の詩は、武将たちの心情を細やかに捉えることに成功しています。彼が描く武将は、戦場での勇敢な姿勢だけでなく、彼らが抱える不安や恐れ、命の儚さをも反映させています。草野は、武将たちが直面する困難や内なる葛藤を通じて、人間としての共感を生む作品を生み出しました。

特に、草野が描く武将たちは、名誉を守るための苦悩や、戦うことの意味を探求する姿勢が強調されます。これにより、彼の詩は単なる歴史の記録ではなく、武士道に基づく深い理念が表現されたものとなります。作品を通じて、草野心平は、武将たちが持つ人間性や感情の脆さを突きつけ、読者に新たな視点を提供します。

5.3 現代における草野心平と武将の再評価

現代において、草野心平の作品は再評価を受けています。彼が描いた武将たちの物語は、単に過去のものではなく、現在の課題や人間関係に対する洞察を提供する重要なメッセージを持っています。草野の詩を通じて、武士道の精神や武将たちの心情を理解することは、私たち自身の生き方を考える上で大変有意義な体験となります。

また、草野心平の敏感な表現力は、現代の文学や文化にも影響を与えています。彼の武士道に対する姿勢や、その精神を美しく描写した作品は、多くの人々に共感を呼び起こし、武将たちの物語を再び生き返らせています。草野の詩は、単なる過去の遺物なのではなく、私たちの生活の中に生き続けるメッセージとして機能しています。

6. まとめと今後の展望

6.1 草野心平と武将の関係の重要性

草野心平と日本の伝説的な武将たちの関係は、単なる文学的なものにとどまらず、日本における文化や価値観の象徴でもあります。草野は武将たちの物語を通じて、戦士としての名誉や勇気だけでなく、それに伴う内面的な葛藤や苦悩を描き出しました。この双方向的な関係性は、文学や文化の中で非常に重要な役割を果たしているのです。

武将たちの人生は、日本文化において重要な教訓を提供し、その影響は今日においても強く残っています。草野の視点を通じて、武士道という哲学が持つ価値が再評価され、現代の人々にも新たなメッセージを届けています。

6.2 日本文化における草野心平の位置付け

草野心平は、日本の文学において重要な位置を占めています。彼は、武士道の精神や日本の歴史を詩に取り入れ、後世に影響を与える作品を残しました。その詩は、単なる文学作品ではなく、あらゆる時代に共感を呼ぶ内容を持っているため、日本文化の重要な一部となっています。

彼の詩は、文体やテーマの多様性においても際立っています。草野心平は、自然や人間、歴史を見つめる鋭い視点を持ち、武将たちの物語を通じて日本文化の豊かさを再認識させることができました。そのため、現代においても彼の作品は多くの人に読まれ、評価され続けています。

6.3 未来における伝説的武将と文学の交差点

未来においても、伝説的な武将たちと文学は交差し続け、相互作用を生むことでしょう。草野心平のような詩人が描く武将たちの姿は、次世代の作家に影響を与え、新たな解釈や表現が生まれる土壌となります。武士道や武将の精神をテーマにした作品は、時代を超えて多くの読者に共鳴し続けることでしょう。

文学が持つ力は、過去の物語を未来へと伝えるものです。伝説的な武将たちの物語は、草野心平によって新たな光を当てられ、現代社会においても意味を持ち続けることが期待されます。武士道の精神を根底に持ちながら、文学は今後も進化し続け、新たな表現を探求することでしょう。

終わりに、草野心平と日本の伝説的武将の関係を深く理解することは、私たち自身の文化やアイデンティティを再評価する機会でもあります。日本の文化に深く根付いた武士道の精神は、草野心平の作品を通じて、さらなる社会的影響を及ぼし続けるでしょう。