中国茶がもたらす健康効果についてのお話をさせていただきます。中国茶はその独特な風味と豊かな文化背景だけでなく、健康への貢献度でも知られています。私たちの生活に密接に関わる中国茶には、体に良い成分がたくさん含まれているため、日常的に取り入れることで心身ともに健康を促進することができるのです。では、中国茶の歴史、健康効果、主要成分、楽しみ方などを詳しくみていきましょう。

1. 中国茶の歴史と文化

1.1 中国茶の起源

中国茶の歴史は、約5000年前にさかのぼります。伝説によると、中国の神農氏が茶の葉を煮て飲んだことが始まりだと言われています。彼は薬草の専門家であり、様々な植物の薬効を調査していたため、茶も健康効果を期待して試したのでしょう。その後、茶は徐々に全国に広がり、貴族や官僚の間で人気を博しました。

茶の栽培と消費は、中国の気候や地形に密接に関連しています。特に、雲南省や福建省では、高品質な茶葉が取れる地域として知られています。これらの地方で育まれた技術と風土が、さまざまな茶の種類を生み出すことに貢献しました。時代が進むにつれ、茶は儀式や社交の場でも重要な役割を果たし、文化の一部となっています。

1.2 中国茶の種類と特徴

中国茶は主に、緑茶、黒茶、烏龍茶、白茶、黄茶、花茶の6つに分類されます。それぞれの茶は、製造方法や発酵度、風味によって異なります。例えば、緑茶は葉をすぐに蒸すか炒ることで酸化を防ぎ、爽やかな味わいを持っています。一方、黒茶は完全に発酵され、リッチで深い味わいが特徴です。

烏龍茶は半発酵茶として、茶葉が部分的に発酵されているため、緑茶と黒茶の中間的な風味を持つのが魅力です。また、白茶は最も軽度の加工を施した茶で、甘味と芳香が豊かです。このように、中国茶は多様性に富んでおり、それぞれの品種が持つ特性に魅了される人々は少なくありません。

1.3 中国茶と日常生活の関わり

中国では、お茶は単なる飲み物ではなく、生活の一部として深く根付いています。朝食や昼食、夕食の際など、ほとんどの食事にお茶が欠かせない存在です。また、友人や家族との集まりでは、お茶を通じてコミュニケーションが図られます。おもてなしの文化も茶に関わっており、人を迎える際には、必ずお茶を提供するのが一般的です。

さらに、中国茶は健康的なライフスタイルを象徴する存在でもあります。「茶道」と呼ばれるお茶の淹れ方やその楽しみ方において、心を静め、リラックスする時間として重要な役割を果たします。こうした習慣が、ストレス軽減やメンタルヘルスの向上にもつながります。

2. 中国茶の健康効果

2.1 抗酸化作用

中国茶には、豊富な抗酸化物質が含まれています。特に緑茶に多く含まれるカテキンは、体内のフリーラジカルを中和する働きがあります。これにより、細胞の老化を防ぎ、さまざまな病気のリスクを減少させることが期待されます。最近の研究でも、緑茶の摂取ががん予防に効果があるという結果が報告されています。

また、抗酸化作用を持つお茶を定期的に摂取することで、心血管疾患のリスクを低下させることが可能です。例えば、アメリカのある研究では、毎日緑茶を飲む人達は、心臓病の発症リスクが50%減少するという結果が出ています。このように、中国茶は体に良い影響を与え、健康維持に役立ちます。

2.2 免疫力の向上

中国茶は、免疫力を高める効果も期待されています。特に、烏龍茶や黒茶には、免疫システムをサポートする成分が含まれています。これらの茶は、細菌やウイルスに対する抵抗力を高める働きがあり、風邪やインフルエンザなどの感染症から体を守る効果があります。

実際に、定期的に中国茶を摂取することで、体調を崩しにくくなるという報告も多くあります。また、免疫力が向上することで、アレルギーの症状を和らげる効果も期待できるため、特に花粉症の時期に中国茶を飲むことが勧められています。このように、中国茶は健康を守る重要な一助となります。

2.3 ダイエット効果

さらに、中国茶はダイエットにも効果的です。特に緑茶や烏龍茶は脂肪燃焼を促進する働きがあり、体重管理に役立ちます。これらの茶に含まれる成分は、代謝を活性化させ、カロリー消費を助けることで、理想的な体重を維持するサポートをします。

例えば、烏龍茶を飲むことで、食後の脂肪吸収を抑制する効果があると言われています。また、お茶を飲むことにより、満腹感を得やすくなるため、食べ過ぎを防ぐ効果も期待できます。ダイエット中の方には、食事の前に中国茶を飲むことが勧められています。

3. 中国茶の主要成分

3.1 カテキン

カテキンは中国茶の主成分の一つで、特に緑茶に豊富に含まれています。カテキンには強力な抗酸化作用があり、細胞の老化を防ぐ効果があります。また、内臓脂肪を減少させる効果も期待されているため、ダイエット中の方には特に注目されています。

カテキンは心血管疾患のリスクを低下させるだけでなく、血糖値を安定させる働きもあります。そのため、糖尿病の予防にも効果的との見解があります。このように、カテキンは健康面で多岐にわたる利益をもたらすことが示されているのです。

3.2 テアニン

テアニンは、茶葉に特有のアミノ酸で、特に緑茶に多く含まれています。テアニンはリラックス効果があり、ストレスを軽減する働きがあることが知られています。お茶を飲むことで心が落ち着き、集中力が高まるため、仕事や勉強の合間に飲むのに適しています。

さらに、テアニンには、脳波を安定させる効果も期待されており、特にα波を増加させることでリラックスした状態を維持することができます。このため、緊張や不安を感じやすい方にとって、安心感をもたらす成分として注目されています。

3.3 ビタミンとミネラル

中国茶には、ビタミンやミネラルも豊富に含まれています。特にビタミンCやビタミンK、ミネラル類(カリウム、カルシウム、マグネシウムなど)が含まれており、これらは体の機能を正常に保つために重要な役割を果たします。

ビタミンCは免疫力を高め、風邪の予防に役立つことが知られています。ビタミンKは血液の凝固に必要不可欠であり、骨の健康維持にも寄与します。また、ミネラルは全身の代謝を支えるため、日常的な健康維持には欠かせない成分です。このように、中国茶は栄養供給源としても優れた飲み物と言えるでしょう。

4. 中国茶を楽しむための方法

4.1 正しい淹れ方

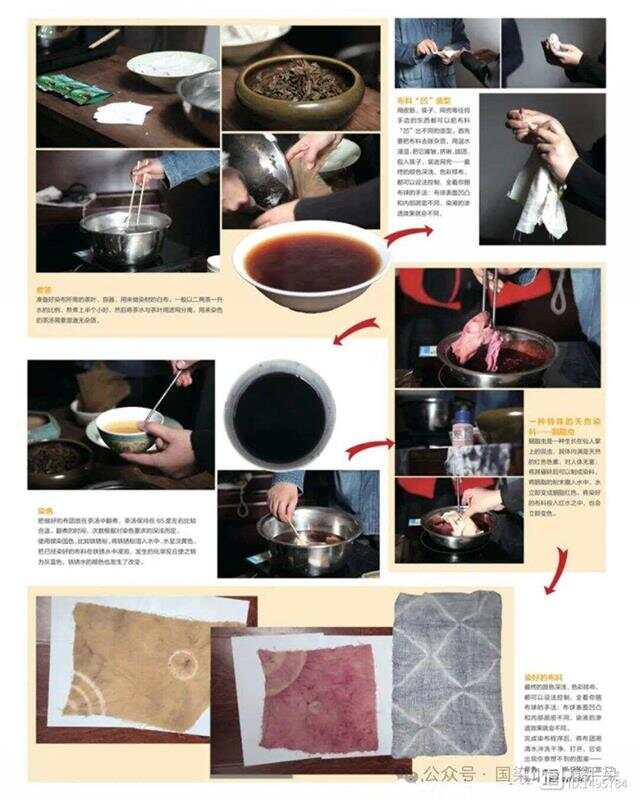

中国茶を最大限に楽しむためには、正しい淹れ方が重要です。まずは茶葉の量と水温を理解することが必要です。例えば、緑茶の場合は80℃前後の水で淹れるのが理想で、茶葉の種類によって分量や浸出時間を調整しましょう。

急須や茶器を選ぶ際には、陶器やガラス製のものを使うと、風味がより引き立ちます。茶葉を入れた後、蒸らす時間を守ると、渋みの少ない柔らかな味わいが楽しめます。このように、正しい淹れ方を学ぶことは、中国茶の風味を最大限に引き出すための鍵となります。

4.2 食事とのペアリング

中国茶は食事との相性が良く、食事の場で楽しむことができます。例えば、脂っこい料理には、烏龍茶や緑茶が特におすすめです。これらのお茶は脂肪分を分解し、食事の後の消化を助ける役割を果たします。

逆に、甘みのあるお菓子や果物には、黒茶や香りの高い花茶が合います。香ばしい香りと深い味わいの黒茶が、甘さを引き立ててくれます。このように、食事とのペアリングを楽しむことで、中国茶の魅力をさらに引き出すことができます。

4.3 お茶の時間の過ごし方

お茶の時間は、中国文化においてリラックスとコミュニケーションの場でもあります。気の置けない友人や家族と一緒に楽しむことで、心が落ち着き、日常の忙しさから解放されます。お茶を飲む際には、時間を気にせず、じっくりと味わいながら談笑を重ねることが大切です。

また、自分一人の時間を持って、お茶を飲みながら読書をするのもお勧めです。心穏やかなひとときを楽しむことができ、ストレス軽減にも繋がります。日々の生活において、お茶の時間を意識的に設けることで、心身ともにリフレッシュできるのです。

5. 最新の研究と中国茶

5.1 健康効果に関する研究

中国茶の健康効果に関する研究は、近年大きな注目を集めています。多くの研究が中国茶に含まれる成分の健康への影響を調査しており、抗酸化作用や免疫力の向上、さらには脂肪燃焼効果について多くのポジティブな結果が出ています。特に、緑茶のカテキンについては様々な研究が行われ、がん予防や心疾患予防に非常に効果的であることが確認されています。

さらに、茶を飲むことで、糖尿病のリスクが低下する可能性も指摘されています。このように、中国茶は伝統的な知恵だけでなく、現代の科学によってその効果が裏付けされ続けているのです。

5.2 中国茶と現代医学

中国茶は、現代医学とも密接に関わっています。最近では、中国茶に含まれる成分が新たな治療法として注目されており、薬の代替として利用可能ではないかという研究も進んでいます。特に、カテキンやテアニンの効果を研究することで、心疾患や高血圧、そして糖尿病など、現代病の予防や治療に役立てることが期待されています。

このような現代医学との融合により、中国茶はさらなる価値を持った飲み物として認識されるようになっています。そのため、より多くの人々が中国茶を日常的に取り入れ、健康促進に役立てることができるでしょう。

5.3 消費者の意識と習慣

近年、中国茶に対する消費者の意識も変化しています。特に健康志向が高まり、自然食品やオーガニック製品への関心が強まる中で、中国茶が注目されています。多くの人が日常生活の中に中国茶を取り入れ始め、健康なライフスタイルの一環として位置づけられています。

また、オンラインショップや専門店の増加により、中国茶の手に入れやすさも向上しました。その結果、多種多様な茶葉や茶器の選択肢が広がり、より多くの人々が自分の好みに合った中国茶を楽しむ機会を得ています。こうした消費者の意識の変化は、中国茶文化の普及にも寄与しているのではないかと考えられます。

6. 日本における中国茶の普及

6.1 日本での中国茶の歴史

日本における中国茶の普及は、平安時代にさかのぼります。当時、中国からのお茶が貴族の間で珍重され、次第に庶民や僧侶の間でも飲まれるようになりました。鎌倉時代には、茶の道が確立され、抹茶として日本独自の文化が形成されましたが、中国のお茶も引き続き愛され続けました。

江戸時代には、茶の商人たちが中国茶を日本に輸入し、広く普及させました。特に、緑茶は人気を集め、日本の食文化に欠かせない存在となりました。このように、中国茶は日本の飲食文化とも密接に結びついているのです。

6.2 現在の市場動向

現在では、日本国内で中国茶の人気が再燃しています。特に健康志向の高まりに伴い、カフェや専門店だけでなく、家庭でも手軽に中国茶を楽しむことができる環境が整っています。近年では、YouTubeやSNS上での中国茶に関する情報発信も増え、若い世代の間でも注目を集めています。

また、オンラインショップの普及により、各地の工場直送の中国茶を手軽に購入できるようになりました。特に、葉の持つ風味や香りを求めて、品質の高い茶葉を選ぶ消費者が増えています。この流れの中で、中国茶の魅力が再認識されているのです。

6.3 日本人に人気の中国茶の種類

日本で人気のある中国茶には、緑茶、烏龍茶、そして黒茶があります。緑茶は、その爽やかな味わいと健康効果で多くの人々に支持されています。烏龍茶は、バランスの取れた風味から非常に人気があり、多くのお茶専門店で扱われています。

黒茶は、特にその独特の味わいがクセになるため、最近では愛飲者が増加しています。また、花茶と呼ばれる香り高いお茶も人気で、特に女性に好まれる傾向があります。このように、日本人の嗜好に合った中国茶がますます多様化し、普及していくことでしょう。

まとめ

中国茶は、その歴史や文化背景を持ちながら、私たちの健康に多くの良い影響を与える飲み物です。抗酸化作用や免疫力の向上、ダイエット効果など、さまざまな健康効果が科学的に証明されています。そして、茶を楽しむための多様な方法があり、自分に合ったスタイルで中国茶を取り入れることが可能です。

また、現代においては、中国茶の健康効果が医療と結びつき始め、消費者の意識もますます高まっています。日本においても、中国茶の普及が進み、ますます多くの人々がその魅力を再発見している状況です。日常生活に中国茶を取り入れることで、健康的なライフスタイルを実現する一助となることでしょう。中国茶の魅力をぜひ体感してみてください。