中国の果菜類は、その豊富な種類と多様な栄養価により、食文化の中で重要な役割を果たしています。果菜類は、果実と野菜の特徴を持ち、さまざまな料理に利用されるため、日常的な食生活に欠かせない存在です。ここでは、中国の果菜類の概要から、代表的な品種、栄養価、さらには日本の食文化との関連について詳しく紹介します。

1. 中国の果菜類の概要

1.1 果菜類とは

果菜類とは、植物の果実を食用とするもので、果物類と野菜類の中間に位置する食品です。一般的には、果菜類は果実のように甘いものもあれば、野菜のようにさっぱりとした味わいのものもあります。このため、果菜類は色々な料理に利用でき、煮物、炒め物、サラダなど、幅広い調理方法が可能です。特に中国料理では、果菜類の使用が多く、食材の味を引き立てる重要な要素となっています。

果菜類の代表的な特徴は、その栄養素の豊富さです。ビタミン、ミネラル、抗酸化物質などが多く含まれており、健康に寄与することが明らかです。さらに、食物繊維が豊富なため、消化を助け、腸内環境を整える効果も期待できます。中国では、これらの果菜類が日常的に消費されているため、栄養バランスがとれた食事の確保に貢献しています。

1.2 中国における果菜類の重要性

中国の食文化において、果菜類は非常に重要な位置を占めています。中国の典型的な食事は、主食にご飯や小麦粉製品を中心に据え、それに果菜類を組み合わせるスタイルが一般的です。このようにして、栄養のバランスを保ちつつ、美味しさを引き出す工夫がなされています。例えば、家庭で作るレシピには、季節の果菜類をふんだんに使ったものが多く、地域によって特色ある料理が見られます。

また、中国の果菜類は地域差も大きいため、各地で特産物が存在することも魅力の一つです。南部地域ではトマトやなすが多く栽培され、北部地域では大根やきゅうりが好まれる傾向が見られます。このように、地元の食材を活かした料理が多様で、地域の文化を反映しています。

果菜類の需要が高まる中、メディアや教育機関による健康的な食生活の啓発も進んでいます。特に、果菜類の摂取を推奨するキャンペーンが盛んであり、若い世代にもその重要性が広まっています。こうした取り組みは、国全体の健康増進にも寄与しています。

2. 主な果菜類の分類

2.1 野菜類

果菜類の中でも、野菜類は特に多様性があります。中国でよく見られる野菜には、白菜、ほうれん草、キャベツなどがありますが、その中でも果菜類として認識されるものがいくつかあります。例えば、ピーマンやなすは、炒め物やスープなどに幅広く使われており、食卓には欠かせない食材です。

野菜類はその栄養価が高く、特にビタミンA、C、Kが豊富です。これらのビタミンは免疫力を高めたり、健康な肌を保つために必要不可欠な成分です。加えて、野菜は低カロリーでありながら、食物繊維も多く含まれているため、ダイエットや健康維持にも役立ちます。。

また、野菜はその季節によっても味わいが異なるため、旬の食材を用いることで、料理に新しい風味を与えることができます。例えば、夏に収穫されるなすは特に柔らかく、冬には甘みが増す大根など、その季節ならではの新鮮さを楽しむことができます。

2.2 果物類

果物類は、果菜類の中でも特に甘みがあり、デザートやスナックとして親しまれることが多いです。中国では、トマトやきゅうりも果物に分類されることがありますが、ここでは一般的な果物について触れます。たとえば、桃や梨、葡萄は、中国の食卓によく登場する果物です。

果物類は抗酸化物質やビタミンが豊富なため、体に良い効果をもたらします。特に、ビタミンCは免疫機能を強化し、抗酸化作用によって老化防止にも役立つことで知られています。中国では、特に夏場に果物がたくさん消費され、暑い時期の水分補給にも一役買っています。

果物はそのまま食べるだけでなく、様々な調理法が存在します。例えば、果物を使ったスムージーや、デザートとしての果物の盛り合わせも人気があります。これにより、果物の持つ甘さや風味を最大限に引き出すことができます。また、果物を用いた料理イベントや祭りも多く、地域の特産品を活かす機会が増えています。

3. 中国の代表的な果菜類

3.1 トマト

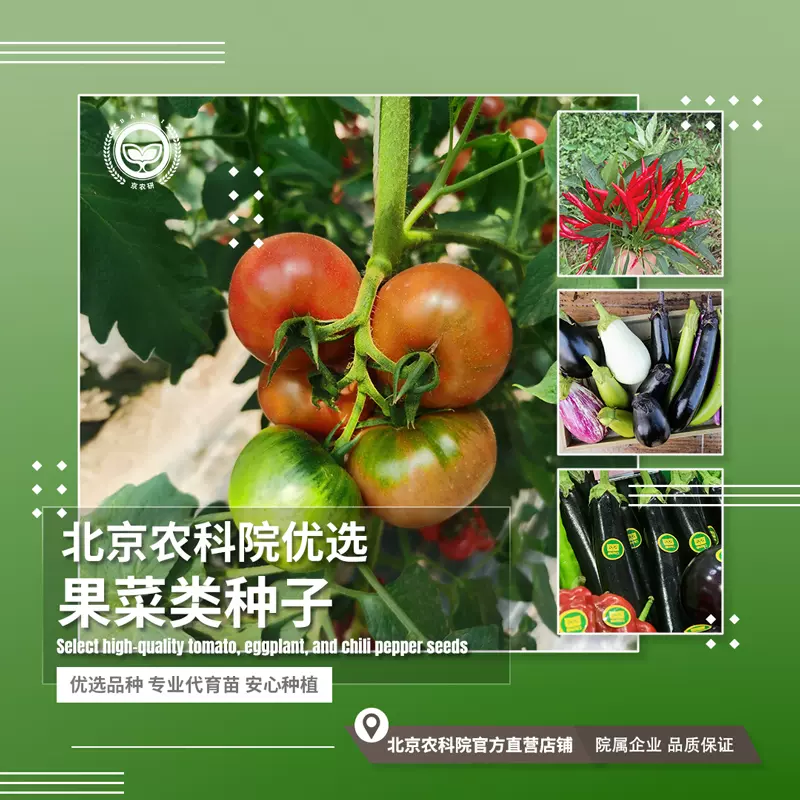

トマトは中国の果菜類の中でも特に人気が高い食材です。特に南部地域ではトマトの栽培が盛んで、さまざまな品種が存在します。中国のトマトは甘味と酸味のバランスが良く、生食はもちろん、調理にも多く利用されます。トマトを使ったスープや炒め物は、家族の健康を意識した献立にぴったりです。

栄養価も非常に高く、特にリコピンは抗酸化作用があり、健康をサポートする成分として注目を集めています。リコピンは、がん予防や心血管疾患のリスク低減にも寄与するとされています。そのため、トマトは健康的な食生活を送る上で欠かせない存在です。

さらに、中国ではトマトを使った料理は家庭料理だけでなく、レストランメニューにも多く見られます。トマトと卵の炒め物などは、香ばしさと甘みが絶妙に絡み合い、子供から大人までに愛される一品です。

3.2 なす

なすは、中国の果菜類の中でも特に栄養豊富で、多様な調理法が楽しめる食材です。その独特の食感と風味から、多くの家庭で軽食や主菜として利用されています。特に煮物や揚げ物にすることで、味の吸収が良くなり、より美味しく楽しむことができます。

栄養面では、なすは非常に低カロリーでありながら、食物繊維が豊富であるため、満腹感を得られるのが特徴です。また、紫色の皮には抗酸化物質が含まれており、健康維持にも貢献しています。そのため、ダイエットを意識する人々の支持を受ける食材となっています。

さらに、なすは様々な地域で独自の料理として愛されています。例えば、四川料理ではなすを使った辛い料理が人気で、調味料との相性が抜群です。このように、地域ごとの特色を活かした料理が楽しめるのも、なすの魅力の一つです。

3.3 ピーマン

ピーマンは、果菜類としての色とりどりのビジュアルが特徴で、サラダや炒め物に彩りを加える存在です。特に中国料理では、ピーマンが多く使われており、その甘みとクリスピーな食感が料理のアクセントとなります。家庭では、野菜炒めやバーベキューなどに欠かせない食材です。

栄養面では、ビタミンCやビタミンAが豊富で、免疫力を高めたり、肌の健康を保つ助けとなります。また、低カロリーでありながら満腹感を得やすく、ダイエット志向の人々にも好まれる食材です。その上、添加物を使わず自然な甘さを生かすことができるため、健康志向が高まっている今日において、より注目されています。

料理の面では、ピーマンは炒め物やサラダだけでなく、 stuffed peppers(詰め物をしたピーマン)としても人気があります。特に豚肉やご飯を詰めた料理は、中国の家庭料理の定番となっています。このように、ピーマンは多くの料理に合う万能な果菜類です。

3.4 キュウリ

キュウリは、さっぱりした食感と爽やかな風味が特徴の果菜類で、中国料理では非常に広く利用されています。特に、夏の暑い季節に食べることで、体を冷やす効果があり、サラダや酢の物、スムージーなどにも用いられています。さらに、キュウリは家庭の定番の一品です。

キュウリは水分が多く、低カロリーであるため、ダイエットや健康維持に役立つ食材です。また、ビタミンKや食物繊維が豊富で、消化を助ける効果も期待できます。そのため、日常的な食生活に取り入れることで、体の健康をサポートします。

中国の食文化では、キュウリを使った冷菜が人気です。特に、ピリ辛のタレで和えたキュウリの前菜は、食欲を引き立てる一品として広く愛されています。また、キュウリの細いスライスを使ったサラダも、見た目が美しく、パーティーや宴会にぴったりです。

3.5 大根

大根は、その食材としての versatility により、中国料理において重要な役割を果たしています。大根は独自の辛味と甘味を持ち、煮物や辛い料理に加えることで、旨味が増します。家庭では、特に大根のスープや煮物が一般的です。

栄養面では、大根はビタミンC、食物繊維、カリウムが豊富で、健康維持に役立ちます。特に、消化を助ける効果が高く、腸内環境を整えることに繋がります。また、低カロリーであるため、ダイエット中の人々にも好まれる食材です。

大根はまた、地域に応じて様々な料理に利用されます。例えば、北方では大根の漬物が人気で、発酵させた食材はご飯のお供として重宝されています。南部地域では大根を使ったスープが多く、体を温める効果があります。このように、大根はその地域における食文化を感じさせる一品です。

4. 各果菜類の栄養価と健康効果

4.1 トマトの栄養素と効能

トマトはビタミンCやリコピンなどの栄養素が豊富で、特に抗酸化作用が注目されています。リコピンは体内の活性酸素を減少させ、加齢による変化を抑える効果があるとされています。さらに、トマトには食物繊維も含まれており、消化を助ける役割があります。

さらに、トマトはカリウムを多く含み、塩分の摂取を抑える役割があります。これは、高血圧の予防や改善に繋がるため、健康維持には最適な食材です。また、トマトは料理のバリエーションが広く、生でも加熱しても美味しく、栄養を効率よく摂取できます。

調理の面では、トマトを使ったソースやスープは、家庭でも簡単に作れる一品です。味が濃く、煮込むことで旨味が増すため、煮物やパスタソースに欠かせない食材となります。トマトは料理の幅を広げる重要な食材と言えます。

4.2 なすの栄養素と効能

なすは、カロリーが低く、食物繊維が豊富です。特に、なすの皮に含まれるナスニンというポリフェノールは強力な抗酸化物質で、血液をサラサラにする効果があるとされています。これにより、心臓病や動脈硬化の予防に寄与します。

また、なすにはビタミンB群やビタミンKも含まれています。これらのビタミンはエネルギーの代謝や血液の正常な流れをサポートします。そのため、なすを食事に取り入れることで、健康的な体作りに役立つと言えます。

調理方法も多岐にわたり、グリル、煮込み、揚げ物など、調理法に応じて異なる風味を楽しめます。家庭では大根と一緒に煮込む料理が一般的で、その甘みが引き立ち、より一層美味しさが増します。

4.3 ピーマンの栄養素と効能

ピーマンはビタミンCが特に豊富で、免疫力を高める効果があります。さらに、抗酸化物質も多く含まれており、体内の活性酸素を除去することで、老化や病気のリスクを減少させる役割も果たします。また、ピーマンに含まれる食物繊維は、消化を助け、腸内環境を整える効果があります。

料理の面では、ピーマンを使った炒め物やサラダが一般的です。特に、豚肉や鶏肉と合わせることで、風味が増し栄養にも配慮したバランスを取ることができます。彩りも美しく、食卓を華やかにするため、見た目にも楽しむことができます。

ピーマンは日本の料理にも広く取り入れられているため、日本と中国の食文化の交流の一環とも言えます。ピーマンを使った和風料理や、中華風料理に使うことで、お互いの文化を実感することもできます。

4.4 キュウリの栄養素と効能

キュウリは主に水分で構成されており、低カロリーで非常にダイエット向きの食材です。ビタミンKやカリウムが豊富に含まれており、骨の健康や血圧の調整にも効果があります。また、食物繊維が含まれているため、消化を促進し腸内環境を整える役割も担っています。

特に暑い夏には、キュウリを使った冷たい料理が好まれます。冷やし中華やサラダなど、さっぱりとした味わいを楽しむことができます。また、キュウリの独特のシャキシャキとした食感が、料理にアクセントを加えるため、多くの家庭で愛されています。

さらに、キュウリはそのままサンドイッチやロールサンドに入れて食べることもあり、非常に使い勝手の良い食材です。生で食べることで、栄養を最大限に摂取することができます。キュウリは健康を意識した食生活を強化するための重要な食材の一つです。

4.5 大根の栄養素と効能

大根は野菜の中でも特に消化を助ける食材として知られています。ビタミンCや食物繊維が豊富で、便秘の解消や消化器系の健康に貢献します。また、低カロリーであるため、食事に取り入れることで、エネルギーの消費を助ける役割も果たしています。

大根には、抗酸化作用のある成分が含まれており、細胞の老化を防ぐ助けとなります。さらに、免疫機能を強化することにも寄与しており、健康維持に非常に重要な野菜となっています。

調理方法は多岐にわたり、煮物、漬物、サラダなど様々な形で食卓に登場します。特に、中国料理では大根を使った料理が多く見られ、その地域の特徴を色濃く反映しています。例えば、大根の煮物は寒い冬にぴったりな一品で、温かさを感じることができます。

5. 中国の果菜類と日本の食文化の関係

5.1 主な調理法

中国と日本の食文化には、果菜類を使った多くの共通点があります。特に、炒め物や煮物、スープなど、果菜類を多様に利用する料理スタイルは両国に共通しており、双方の文化を豊かにしています。例えば、中国の炒め物は、各種果菜類が共演し、色とりどりの見た目と豊かな味わいを持つのが特徴です。

一方、日本の料理では、果菜類はおもに季節感を大切にした調理法が評価されます。特に、漬物や煮物は、素材の持ち味を生かしつつ食卓に彩りを添える存在です。たとえば、大根は日本でもよく利用され、その甘みを引き出す料理が多いです。

両国の果菜類に対するアプローチは異なりますが、基本的な食材の使用には共通点があります。中国と日本それぞれの料理スタイルに合わせて、果菜類の魅力が引き出されていると言えます。

5.2 料理イベントや祭り

果菜類は、中国の伝統文化や祭りにも深く結びついています。たとえば、春節(旧正月)や中秋節などの特別な行事では、新鮮な果菜類が食卓に並び、家族で楽しむ重要な要素となります。また、季節の果菜類を使った料理を通じて、地域の特特産物や文化が再確認される場ともなります。

日本でも、果菜類を使用した料理イベントや収穫祭が行われます。例えば、地域の農家が参加したファーマーズマーケットでは、新鮮な季節の野菜や果物が用意され、その場で食べることができます。これにより、地域色豊かな食文化が広まり、消費者との交流が行われます。

このように、果菜類は料理だけでなく、文化や祭りにも深く根付いています。果菜類を使ったイベントは、人々に地域の象徴を再認識させる重要な役割を果たしているのです。

6. まとめと今後の展望

6.1 中国の果菜類の普及について

中国の果菜類は、今後ますます注目されることが予想されます。健康志向が高まる中で、果菜類の持つ栄養価や健康につながる効果は、多くの人々にとって魅力的な選択肢となっています。特に、都市部では、新鮮な果菜類を手頃な価格で手に入れることができる需要も増えているため、消費が拡大しています。

また、地方の特産物を利用した取り組みも進行中であり、果菜類の生産が地域経済を活性化させることが期待されています。政府や企業による果菜類の栽培技術の向上が進んでおり、持続可能な農業を目指した取り組みが見られます。

むしろ、果菜類が食文化に密接に結びついていることから、地域のアイデンティティを高め、新しい食文化の創造につながることが期待されます。

6.2 持続可能な農業と果菜類の未来

持続可能な農業の観点からも、果菜類は注目されています。有機栽培や環境に優しい農法が広まり、生態系を損なわない栽培方法が重要視されています。これにより、消費者にとっても健康的で安全な食材としての価値が高まることでしょう。

また、果菜類はその多様性から、地産地消の取り組みや新たな農業ビジネスモデルの形成にも寄与しています。地域の農家が新しい市場を開拓することで、経済的な側面からも果菜類の普及が進むと考えられます。

終わりに、果菜類は中国の食文化を形成する重要な要素であり、その栄養価や健康効果が多くの人々によって求められています。果菜類への理解が深まり、今後もより多くの人に愛され続けることを願っています。