中国武道の中で、少林拳は非常に特異な存在であり、その深い歴史と独自のスタイルが人々を魅了しています。本記事では、少林拳と他の武道、特に日本の武道との比較を通じて、少林拳の特性や文化的意義について掘り下げていきます。少林拳の起源から技術的、精神的な側面、さらには実践の方法や文化的背景までを詳しく見ていくことで、少林拳がどのように他の武道と異なるのか、また、その独自性がどのように形成されてきたのかを考察します。

1. 少林拳の基本概念

1.1 少林拳の定義

少林拳は、中国の伝統的な武道であり、主に武術の技術を通じて身体と精神の調和を追求します。具体的には、少林寺で発展した武道であり、武道家が精神的・肉体的な鍛錬を行うための方法です。少林拳は、攻撃と防御の技術だけでなく、内面的な成長にも重きを置いています。そのため、「拳」だけではなく、「心」の修行も含まれています。

この武道の特徴は、豊かな変化に富んだ動きや型、そして多様な技術にあります。たとえば、少林拳には、動作が流れるように連続する「連続技」や、一発の威力を重視する「決め技」などが含まれています。これにより、少林拳は単なる格闘技を超え、芸術的な側面を持ち合わせています。

1.2 少林拳の起源

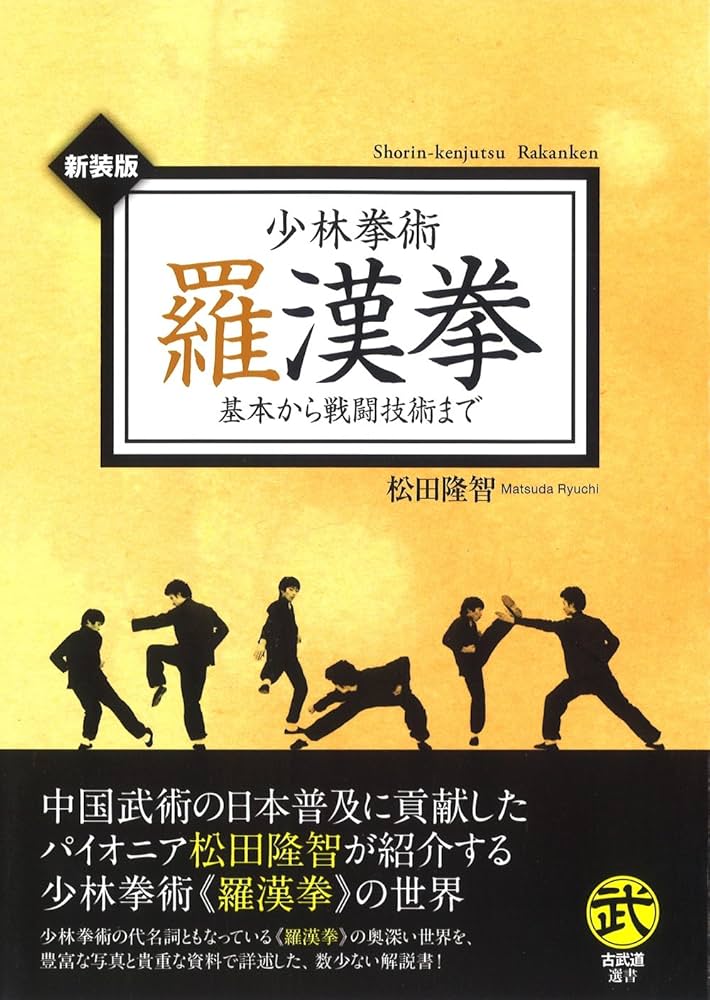

少林拳の起源は、約1500年前に遡るとされ、中国の河南省にある少林寺にそのルーツがあります。少林寺は、仏教の修行道場であり、拳法が寺の僧侶によって洗練されていきました。初めは護身のための武道として発展しましたが、次第にその技術とスタイルは多様化し、世俗武道としての地位を確立していきました。

少林拳の形成には、中国の伝統的な武術と仏教思想が密接に絡んでいます。具体的には、「静」から「動」へと進化する過程や、呼吸法と動作が組み合わさることで、武道としての完成度が高まっていきました。このような背景は、少林拳が単なる格闘技でなく、豊かな哲学を持つ武道である理由の一つです。

1.3 少林拳の特徴

少林拳の最大の特徴は、豊富な型とその動作の流動性です。型は、具体的な技術だけでなく、その背後にある哲学も反映されており、少林拳を学ぶ際には、ただの技術習得だけでなく、心の持ち方や精神の成長も伝授されます。たとえば、「虎」や「龍」など、動物の動きを模した型は少林拳において非常に重要です。

また、少林拳はその実践において、相手の攻撃をかわすことで防御を行い、そのまま反撃に繋げる「受け流し」の技術が強調されます。このような技術は、相手の力を利用することで、自身の力を最小限に抑えつつ最大限の効果を得ることができるため、非常に合理的な戦法と言えるでしょう。

2. 他の武道の基本概念

2.1 武道の定義と概念

武道とは、戦いの技巧を磨くための訓練や体系を指します。歴史的に、武道は軍事戦略や戦闘技術の一環として発展してきましたが、現代では自己防衛や精神的成長、健康維持を目的とする場合も多くなっています。武道は単に技術を学ぶだけでなく、精神力や集中力、自己制御を養うための手段でもあります。

日本の武道の中でも、剣道や柔道、合気道など様々な流派がありますが、それぞれが独自の哲学を持っています。たとえば、剣道は刀を使った戦い方を学ぶ一方、道を重視し、相手と競い合う中で自己成長を図ります。武道そのものが持つ意味は、文化や地域によって異なる場合がありますが、共通して「修行」を重要視しています。

2.2 日本の武道(例:剣道、柔道)の特長

日本の武道は、剣道、柔道、空手など多岐にわたりますが、それぞれに独特な特徴があります。剣道は日本刀を使い、その精神性から「礼」や「精神」を非常に重視します。試合はルールが厳格に定められており、相手を尊重する精神が根付いています。型や精神修行を通じて、個々の成長も促進されます。

一方、柔道は相手を投げる・押さえる技術に特化した武道であり、短期間での技術習得が可能です。柔道にも「道」の概念があり、勝敗を超えた精神的成長を重視します。身体的な技術だけでなく、相手への思いやりや感謝の気持ちが重要視されるため、人間関係の重要性も語られます。

2.3 その他の国の武道との比較

日本以外の国にも各国の武道があります。たとえば、ブラジルのカポエイラや、韓国のテコンドーなどがそうです。カポエイラは、音楽やダンスを取り入れた格闘技で、非常に身体柔軟性が求められます。戦い方がユニークで、相手とのコミュニケーションを大切にする側面もあります。

また、テコンドーは足技が特徴であり、華麗な蹴り技が多様です。これは他の武道と異なるスタンスであり、競技としても非常に人気があります。こういった異なる武道を比較することで、武道が持つ文化的背景や、それぞれの技術の特色を理解する手助けにもなります。

3. 技術的な比較

3.1 身体的動きの違い

少林拳は、身体の柔軟性を重視し、多彩な動きを用います。たとえば、低い構えから豪快に跳躍する動作や、体の重心を低く保ちながらの連続的な捌きが挙げられます。他の武道と比べると、その動きにより高さや速度、そして型の流れがあります。このような動作は、少林拳の独特なスタイルを形作る要素となっています。

対照的に、剣道や柔道など日本の武道は、比較的規範に基づいた型や動きが重要視されます。剣道では、フォーマルな構えから攻撃を行うため、身体の動きは俊敏性や反射神経に重きを置く必要があります。また、柔道では相手を持ち上げたり、投げたりする技術が中心で、体重移動と力の使い方が重要です。

このように、少林拳はその独自の身体的動きと発展したスタイルを持ち、他の多くの武道と比較して、技術的比較の視点から非常に面白い側面を持っています。

3.2 武器の使用

少林拳は徒手と同様に、多様な武器を用いることでも知られています。棍や刀、槍など、さまざまな武器を使用する技術が含まれ、この点で少林拳は他の武道と異なります。武器を扱うことで、武道家はより豊かな技術やコンセプトを学ぶことができ、物理的な力のみならず精神的な成長も促されます。

一方、剣道では主に竹刀を使用し、その技術が磨かれます。剣道における武器の使用方法は非常に方式化されており、攻撃や防御が厳密に定められています。柔道は、徒手で相手を投げる技術が中心となるため、武器を用いないスタイルがその特徴です。このように、武器の使い方においても多様なスタイルが存在することがわかります。

これらの技術の違いは、武道が元々の戦闘手段を現代においてどう変革させてきたかを示しており、少林拳のように古代から受け継がれた多様な武器を用いる武道が他の武道と比べてどのように進化してきたかを理解するための重要な視点となります。

3.3 武道のスタイルと戦略

少林拳は、「動」と「静」を使い分けることが重要なスタイルの一つです。武道家は、相手の動きを見極めてから反撃する「待ち」という戦略が要となります。少林拳では、相手の強さを利用して反撃するため、相手の力を無駄にすることなく自分の力を引き出すことが求められます。これは実践的な戦略や反応力を必要とし、学ぶ者にとってのトレーニングとしても非常に興味深いです。

日本の武道においても戦略は重要ですが、剣道や柔道はそれぞれの特性に応じた戦略が異なります。剣道は、正々堂々とした攻撃が求められ、相手と物理的に接触する間合が重要です。そのため、「正しい間合い」と「タイミング」を見極めることが勝負を決める大事な要素となります。

一方、柔道では、できるだけ早く相手の動きを捉え、投げるか押さえ込むための戦略が最も重視されます。それぞれの武道が独自の戦略を有することで、選手は自己の特性を活かした戦い方ができるようになり、武道を通して自己成長に繋がる点で意義のあるものとなっています。

4. 精神的な側面の比較

4.1 武道における精神修行

武道においては、身体の技術だけでなく精神的な修行も無視できない重要な要素です。多くの武道では、「心技体」の三位一体が基本理念とされ、身体の向上と同時に精神的な成長も図らなければなりません。武道を学ぶ過程で、技術の習得だけでなく、ストレスやプレッシャーへの対処法、集中力の高め方などが同時に求められます。

少林拳もまた、精神修行の重要性が強調されています。修行者は、自己を厳しく見つめ直し、内面的な成長を図ることが求められます。少林拳には、心の平和を追求する「気功」などの修行方法もあり、身体だけでなく、精神面でも新たな境地を開くことが可能です。

他の武道もそれぞれの精神的要素を持っていますが、日本の武道においては、礼儀や精神的態度が特に重要視されます。剣道では「礼」に重きを置き、対戦相手への敬意を表することが必要とされます。柔道でも同様に、相手を尊重する姿勢が強調され、精神的な成長が求められるのです。

4.2 少林拳の哲学

少林拳には、仏教の哲学が深く根付いています。少林寺の僧侶たちは、武道を通じて教えられる「慈悲」や「忍耐」といった価値観を重要視しました。少林拳は単なる肉体的武道ではなく、精神的な自己修養、自然との調和を目指す道としても解釈されることが多いです。この哲学が少林拳の実践において、護身だけでなく、心の成長にも寄与することがあります。

また、少林拳の型や動作には、自然の動きや動物の特徴を取り入れており、観察力や直感を通じて相手を理解する力を育てます。これにより、武道の精神を鍛えるだけでなく、小さな変化や学びの場を日常に取り入れることができるのです。

4.3 他の武道における精神性

他の武道でも精神性は同様に重視されていますが、そのアプローチは流派ごとに異なります。特に、剣道においては「精神統一」が重要視され、緊張感を持ちながら相手に臨むことが求められます。剣道の中で、勝負に向かう際の緊張感や集中力が、精神的な成長に不可欠とされています。

柔道では、試合の中で直面するプレッシャーや相手との関係性に重きを置くため、コミュニケーション能力や協調性を磨くことが促されます。これにより、チームワークや相手との信頼関係が育まれ、自己の内面的な豊かさを育てる手段となります。

このように、武道を通じて得られる精神的成長は多様であり、それぞれの武道の哲学に根差した成長が特徴的であると言えるでしょう。

5. 実践と競技の比較

5.1 少林拳の実践方法

少林拳の実践は、多彩であり、さまざまな練習方法が存在します。ひとつの方法として、基本的な型を反復練習し、身体の動きや呼吸を整える「形」の練習があります。これは少林拳の基礎となる部分であり、自身の身体を理解し、バランス感覚を養うために不可欠です。

また、実際に相手と対戦する「散打」や、「木人桩」と呼ばれる木製の人形を相手にした練習も行われます。「散打」では、実際の戦いの中での戦術や反応を磨くことができ、実戦的な体感を得ることができます。この実践が、少林拳を学ぶ者の技術やスキルの向上につながります。

5.2 他の武道における競技形態

日本の武道にも、競技や試合が確立されています。剣道では、試合形式が厳格に決められており、竹刀を使って相手を攻撃し、ポイントを獲得するスタイルが特徴です。試合は時間制限があり、点数が高い者が勝者となります。また、剣道の試合は精神性や礼儀が重視されるため、体力的な要素だけでなく、心の強さが勝負を決定づける要素になります。

柔道においても、特定の技を使用して投げることが求められ、相手を持ち上げたり、押さえ込んだりすることが競技の根本となっています。ここでも、技術力や体格差が勝負に影響を与えますが、優れた技術や戦略を使いこなすことができる選手は特に評価されます。

5.3 違いによるメリットとデメリット

少林拳と他の武道の実践方法や競技形態を比較することで、一つ一つの武道が持つ利点や欠点が際立つことがあります。例えば、少林拳のように多様な動きと型の練習は、身体のバランス感覚や柔軟性を養うだけでなく、精神的な落ち着きや観察力をも高めます。

一方、剣道や柔道のように、より形式的なルールが存在する場合、明確な勝敗をつけることができるため、競技者のモチベーションを高める要素があります。ただし、これにより自由な表現が制限される場合もあるため、一概に競技形態が優れているとは言えない面があります。

このように、実践と競技の形態にはそれぞれの武道の特性が反映されており、学ぶ者にとって最適なスタイルを選ぶことが、自己成長の重要な一歩となるでしょう。

6. 文化的背景と影響

6.1 少林拳が持つ文化的意義

少林拳は、単なる武道ではなく、中国文化全体に深く根ざした存在です。その起源から、少林拳は仏教の教えや精神的な価値観を反映しており、戦いを通じての精神性の成長が重要視されています。特に、中国の伝統的な思想や哲学を体現する形で、少林拳はその文化的な意義を持っています。

また、少林拳は中国国内でも幅広く受け入れられ、現代では国際的に広まるものとなりました。多くの外国人が中国に学びに来たり、少林拳を体験したりしている現状から、古代の伝統が現代の交流を通じて進化し続けていることが伺えます。

6.2 他の武道の文化的側面

日本の武道も同様に、その土地の文化に深く根付いています。剣道や柔道は、礼儀や社会的なあり方を学ぶ場としても重視されています。そのため、武道を通じて教育や社会的な規範が再形成され、広く受け入れられている文化的側面があるのです。

日本の武道は、国際的にも評価され、世界中で多くの実践者がいます。武道を通じて日本文化を理解するための窓口となる一方、文化交流の側面も重要です。日本の武道が世界に広がる中で、日本独自の精神性や礼儀が他国の武道に与える影響も注目されるようになりました。

6.3 武道を通じた国際交流の可能性

少林拳と日本の武道は、いずれも国境を越えた交流の象徴とも言えます。近年、武道の国際化が進む中で、少林拳や日本の武道を学ぶ外国人が増加しています。これにより、異なる文化同士が対話を持ち、相互理解を深めることが可能です。

武道を通じた国際的な交流は、技術の習得だけでなく、他文化の理解や友好関係の構築にも寄与しています。このような交流を通じて、エクスチェンジや共同イベントが行われ、武道を介して新たなつながりが生まれることが期待されています。

7. 結論

7.1 少林拳と他の武道の総合評価

少林拳と他の武道との比較を通じて、それぞれの特性や哲学、実践スタイルを理解することができました。少林拳は独自の動きから精神修養、武器の使用、実践方法まで、他の武道とは異なる領域を持ち続けていますが、共通している部分も多く見受けられます。

日本の武道も独自の文化を持ち、その中での精神性や礼儀が強調されます。武道は、競技だけでなく、自己の成長や他者との協調性を育む場としての役割を果たしていますが、少林拳においても自己の成長が強く意識されています。

7.2 武道の未来と少林拳の役割

未来に向けて、武道はさらなる進化を目指すでしょう。少林拳は、伝統を守りながらも現代社会におけるニーズに応える形で発展し続けています。自らの精神的成長や他者との交流を通じて、今後も新たな世代に受け継がれていくことでしょう。

武道を学ぶことで、身体的なスキルだけでなく、心の安定感や人間関係を築くための洞察も得ることができます。少林拳はその一環として、今後も武道界で重要な役割を果たしていくことが期待されます。武道を通じた心の成長は、未来においてもますます重要なテーマとなるでしょう。