敬語は、私たちの日常生活に深く根ざしている言語の一部であり、特に中国語の方言においても重要な役割を果たしています。敬語を用いることで、相手に対するリスペクトや礼儀を示すことができ、この文化的側面はコミュニケーションの基本を形成しています。今回は、「敬語における動詞の変化と使用法」に焦点を当て、中国の方言と地域文化の中での敬語の特徴について詳しく探っていきます。

1. 敬語の基本概念

1.1 敬語とは何か

敬語とは、他者に敬意を表すために使われる言語形式であり、特に日本語や中国語において重要な位置を占めています。敬語は、単に言葉遣いを丁寧にするだけでなく、相手との関係性や文脈に応じて変化するものです。たとえば、目上の人や初対面の人に対しては特に丁寧な表現が求められる一方で、親しい友人には砕けた言葉遣いが許容されることが多いです。

この敬語の使い方は、文化や社会的な慣習に大きく影響されています。中国では、文化的背景から目上の人を敬うことが重要視されており、そのために特別な表現方法が用意されています。敬語を使いこなすことで、相手との信頼関係を築くことができるため、ビジネスの場や日常生活において不可欠な要素となっています。

また、敬語には年齢、社会的地位、職業、そして文化的背景によってたくさんのバリエーションがあります。このため、どのような場面でも相手に適切な敬語を使うことが、円滑なコミュニケーションを促進するために重要です。

1.2 敬語の種類(尊敬語、謙譲語、丁寧語)

敬語は主に三つの種類に分類されます。第一に「尊敬語」があり、これは相手を高めるための言葉遣いです。たとえば、動詞「行く」は「行かれる」に変更される事があります。尊敬語は目上の人に対して使われ、相手に敬意を表す伝統的な表現です。これにより、会話相手の地位や年齢によって適切な敬語を選ぶことが求められます。

次に「謙譲語」があります。こちらは自分の行動をへりくだって表現するための言葉です。「行く」を「参る」と言い換えることによって、自分の行動を低く見せることができます。こうした表現は、相手に対する配慮が示され、より良い関係を築く手助けとなります。

最後に「丁寧語」があり、これは一般的な礼儀を重んじた言語形式です。日本語では「です」「ます」形が該当し、フォーマルなシーンで広く使用されます。中国語の場合、「您」という言葉を使うことで相手に対する敬意を示すことができます。これら三つの敬語は、相手や状況に応じて使い分けることが大切です。

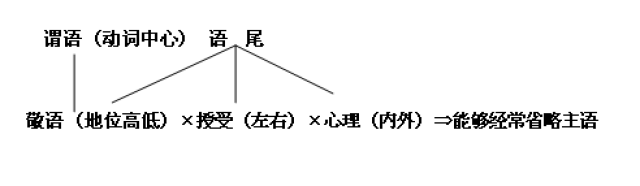

2. 動詞の敬語の変化

2.1 動詞の変化パターン

敬語における動詞の変化は、言語の重要な部分であり、相手とのコミュニケーションの質を大いに向上させます。動詞は、敬意を表すために様々な形に変化します。たとえば、一般的な動詞「食べる」は、尊敬語として「召し上がる」に変わります。このように、動詞が変化することで、相手に対する敬意が確実に感じられるのです。

さらに、動詞の変化には、文脈によって異なるパターンが存在します。特にビジネスシーンでは、動詞の敬語使用は厳密に求められます。「おっしゃる」「なさる」といった表現は、取引先や上司との会話で一般的に使われます。こうした動詞の変化を理解し、使いこなすことは、ビジネスの信頼関係築く上で非常に重要です。

また、方言によっても動詞の変化が異なるケースがあります。たとえば、中国の一部地域では、特定の動詞に特有の尊敬語が存在することが多いです。これにより、地域ごとの文化的な違いを反映した敬語が使われることになるのです。

2.2 敬語動詞の例

敬語動詞の具体例を挙げると、日常会話における相手への敬意を多様に表現することができます。代表的な例として「行く」「来る」「する」の尊敬語があり、それぞれ「行かれる」「来られる」「される」となります。それぞれの動詞には明確な敬意が含まれており、適切に使うことで相手に良い印象を与えることができます。

また、一般的な会話では「知っている」や「聞く」という動詞にも敬語が適用されます。前者は「ご存知である」「お知りになる」、後者は「お聞きになる」という表現が使われます。これにより、自分が尊敬している相手について話す際に、より丁寧な形で言うことができ、相手に対する配慮が伝わります。

地域ごとに異なる動詞の敬語の使い方もあります。たとえば、北方方言と南方方言では、同じ動詞でも異なる敬語が使われる場合があります。これは、地域の文化的背景や歴史に大きく依存しており、言語の多様性を感じる良い例です。

3. 敬語の使用法

3.1 敬語の使い方の重要性

敬語の適切な使用は、コミュニケーションの基本です。特に中国語の方言においては、相手に対する敬意が重要視されるため、敬語の適切な使い方は、文化的な理解の証ともなります。相手に対する敬語の使い方は、場合によっては信頼関係の構築や社会的な評価に大きく影響することがあります。

例として、ビジネスの現場での会話を挙げてみましょう。取引先との会話において、無礼な発言や失礼な態度をとることは、信頼を損なうことにつながります。逆に、適切な敬語を使うことで、相手に対する敬意を示すことができ、ビジネス関係をより円滑に進めることができます。

また、敬語を正しく使用することは、自己成長にもつながります。正しい敬語の使い方を学ぶことで、他人とのコミュニケーションの質が向上し、人間関係の構築に役立つことは間違いありません。

3.2 敬語を使用する場面

敬語を使用する場面は多岐にわたります。日本のビジネスシーンだけでなく、学校教育、家庭、友人同士の会話でも使われます。特に目上の人や初対面の人と話す際は、敬語を使用することが常識となっています。

例えば、仕事場では上司に対して「ご指導いただきありがとうございます」という表現が求められることが多いです。このように、状況に応じた敬語の使い方は、相手へのリスペクトを示すことにつながります。

また、学校や教育現場でも敬語は重要です。教師に対して生徒が敬語を使用することで、教室内の雰囲気が和らぎ、より良いコミュニケーションが生まれるでしょう。こうした場面での敬語の使用が、社会全体の礼儀を育むための重要な要素であることは広く知られています。

4. 中国の方言における敬語

4.1 方言による敬語の違い

中国は広大な国であり、多くの方言が存在します。それぞれの方言は異なる文化や習慣を反映し、敬語の使用法も地域によって違いが見られます。例えば、広東語では特定の動詞や表現が、他の方言とは異なる形で敬語として使われることがあります。

たとえば、北京語では「您」という尊敬語を使いますが、広東語では「你」という表現が一般的に使われます。しかし、広東語の中でも目上の人に対しては「您」が使用されることもあり、地域によって使い分けられています。このような違いは、言語の多様性を示すとともに、地域文化の独自性をも映し出しています。

また、方言による敬語の違いは、言葉だけでなく、ジェスチャーや表情にも影響を与えます。敬語を使う際に発生する体の動きやトーンは、地域ごとの特徴や文化的な価値観を反映した結果ともいえるでしょう。

4.2 地域文化と敬語の関係

地域文化は敬語の使い方に深く関わっています。たとえば、南方の一部地域では比較的親密な関係であっても敬語を使う習慣が根強いのに対して、北方の地域ではフランクなコミュニケーションが好まれることもあります。このような違いは、地域文化における「絆」や「距離感」を反映しています。

文化的な背景によれば、ある地域では目上の人との距離を保つために丁寧な言葉が強く求められる一方、別の地域ではフランクでオープンな会話が好まれることがあります。これにより、同じ国の中でも多様なコミュニケーションスタイルが育まれるのです。

また、地域文化と敬語の関係は、教育や家庭の影響も強く受けます。たとえば、敬語の使用が良しとされている地域では、子供の頃から親や学校で敬語の大切さが教え込まれます。このような環境が、将来的に社会全体の敬語の普及にもつながると言えるでしょう。

5. 日本と中国の敬語比較

5.1 日本と中国の敬語の違い

日本と中国では、敬語の概念は似ていますが、その具体的な使い方や形態にはいくつかの違いがあります。まず、日本語の敬語は、尊敬語、謙譲語、丁寧語という三つに分けられるのに対し、中国語は尊敬のための動詞の変化が中心となります。

日本語では、同じ動詞でも状況に応じたさまざまな形に変化します。たとえば、「行く」は「行かれる」「行く」という異なる形を持つのに対して、中国語では「去」(行く)の尊敬語はあまり変化を必要としません。すなわち、言語構造においても日本の敬語はより複雑で、使い方には慎重さが求められます。

また、日本は敬語文化が非常に発展している国の一つであり、敬語の使い方によって相手との関係性を示すことが多いのに対し、中国では敬語が持つ機能がもう少しシンプルな印象も与えます。このため、日本における敬語は、しばしば複雑な文化的規範を表す要素となるのです。

5.2 敬語使用における共通点

それでも、日本と中国の敬語にはいくつかの共通点もあります。例えば、どちらの文化でも目上の人や初対面の人に対して敬意を表すことが重要であるという点です。敬語の使用は、家庭、学校、仕事場など様々なシーンで見受けられ、相手に対する配慮が普遍的に求められます。

さらに、敬語は社会的な役割を強調する要素ともいえます。日本における敬語は、上下関係をうまく表現し、スムーズなコミュニケーションを促進する役割を果たしていますが、中国でもつまり同じように、人々の関係を円滑にする手段として重要です。

最後に、迷惑や失礼から来る感情を避けるための手段として、両国における敬語は時に緊張を和らげるために用いられます。丁寧な言葉遣いを使うことで、相手との距離を縮めるだけでなく、失礼に感じることを回避するためのツールとしても機能しています。

6. 敬語と文化的背景

6.1 敬語が反映する文化価値

敬語は単なる言葉の使い方だけでなく、それが生まれた文化の価値観や社会規範を反映しています。特に中国語の方言においては、敬語を通して家族や社会における役割が強調されるのが一般的です。たとえば、目上の人を敬うことで家庭内の秩序が保たれ、伝統的な価値観が継承されます。

また、敬語が持つ社会的な役割は非常に大きいです。相手に対する敬意は、友人や知人とのつながりだけでなく、ビジネスシーンでも重要視されます。ビジネスの場面では、丁寧な言葉遣いがコミュニケーションの質を向上させ、相手との信頼関係を築く要素となります。

さらに、敬語を通して相手への配慮が示されることで、より良い人間関係を構築することが可能になります。このことは、日本や中国に限らず、世界中の様々な文化において同様です。

6.2 敬語を学ぶ意義

敬語を学ぶことには多くの意義があります。特に言語において敬語は、文化的背景を理解するための重要な要素であり、他者との良好な関係を築くための基本です。敬語を使用することで、相手に対する敬意を示し、円滑なコミュニケーションを図ることができるのです。

さらに、敬語を学ぶことで、異文化理解や新たな視点を得ることが可能です。言葉の裏にある文化や考え方を学ぶことで、異なるバックグラウンドを持つ人々との理解を深めることができます。これにより、相手の気持ちを汲み取りやすくなるため、社会でのコミュニケーションが豊かになります。

最後に、敬語は自己成長の手助けともなります。他者を尊重し、敬意をもって接することができるようになることで、自分自身の人間性や配慮が育まれ、社会的なスキルも向上するでしょう。

終わりに

敬語における動詞の変化と使用法について見てきましたが、敬語は言語の複雑さを示す一方で、同時に文化やコミュニケーションの重要性を反映するものでもあります。中国の方言における敬語の使い方や文化的背景を理解することで、私たちのコミュニケーションはさらに豊かになるでしょう。敬語はただの言葉ではなく、相手との関係を築くための架け橋として重要な役割を果たしています。これからも敬語を意識して使い、より良いコミュニケーションを目指していきましょう。