中国の方言は、その地域の文化やアイデンティティを深く反映した重要な要素です。技術の進化によって、方言は新たな局面を迎えています。これからの方言の未来には様々な可能性と課題が存在しています。この記事では、方言の重要性や技術との関わり、地域コミュニティの取り組みなどを通じて、方言の未来を考えていきます。

1. 方言の重要性

1.1 方言とは何か

方言とは、特定の地域やコミュニティにおいて話される言語のバリエーションです。同じ言語でも地域によって異なる発音や語彙が存在し、これにより地域性が際立ちます。中国では、標準語である普通話(プートンファ)に対して、各地域には多様な方言があります。たとえば、広東語や上海語、北京語、福建語などは、それぞれ文化的背景や歴史的な経緯を持っています。

方言は、単に言語の違いを超えて、地域の人々の生活や習慣、価値観を表現しているといえるでしょう。地域に根ざした方言は、地域のアイデンティティそのものであり、外部からの影響を受けることが少なく、独自の文化を形成しています。このような特徴が、今後の方言の保存や振興において重要な要素となります。

1.2 方言が地域文化に与える影響

方言は地域文化に大きな影響を与えています。方言を通じて、人々は地域の歴史や伝統、風習を学び、語ることができます。たとえば、方言特有の表現や言い回しには、地域の風俗や物語が隠されています。これらの要素は、地域の文化や歴史を次世代に伝える役割を果たします。

また、方言は親から子に受け継がれるコミュニケーションの手段でもあります。地域の行事や祭りなどでは、方言が使われることで参加者の親密さや一体感が生まれます。このような文化的側面は、地域社会の絆を深め、方言の存在意義を強化します。

1.3 方言とアイデンティティ

方言は、個人や地域のアイデンティティを形成する重要な要素です。話し手にとっての方言は、自分がどこの人間であるかという認識を持たせ、地域に対する愛着を生むことができます。例えば、海外に住んでいる中国人が故郷の方言を聞くと、故郷を懐かしむ感情が湧き上がることがあります。このように、方言は単なる言語ではなく、感情や記憶と結びついているのです。

また、方言を話すことによって、同じ地域の人々の連帯感が得られます。一緒に方言を使うことで、共通の経験や価値観を持つことを認識しやすくなります。しかし、標準語が広がる中で、方言を話すことに対するマイナスのイメージが生まれることもあり、アイデンティティの喪失を感じる人も増えています。このような現状を踏まえ、方言の重要性を再確認し、保護する必要があります。

2. 技術による方言の変化

2.1 デジタルメディアと方言の普及

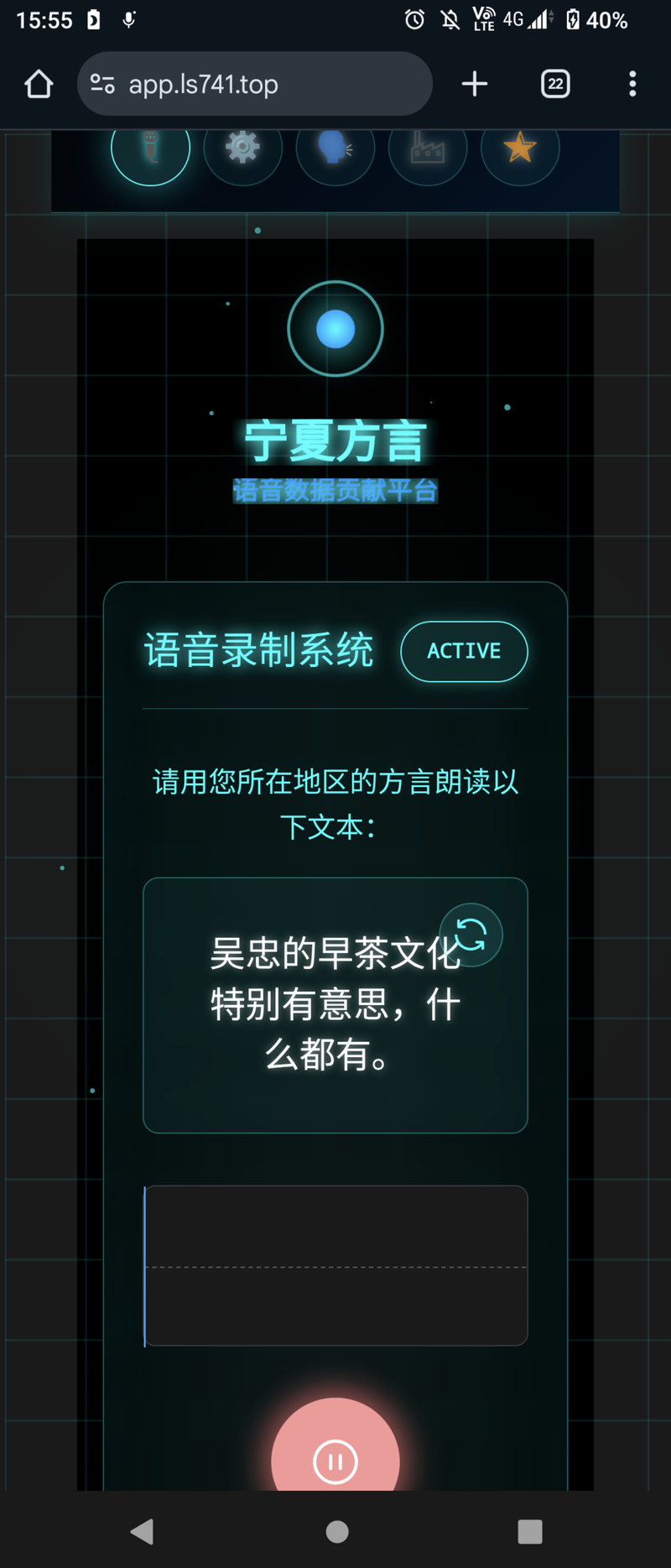

インターネットやデジタルメディアの発展は、方言の普及に新たな道を開いています。YouTubeやSNSプラットフォームでは、方言を使ったコンテンツが増え、特に若い世代の間で方言を使用する機会が増えています。たとえば、広東語や闽南語を使ったヴィデオが人気を集め、観る人々に楽しさや親しみを提供しています。

さらに、方言に特化したアプリやウェブサイトが登場し、自分の地域の方言を学ぶための情報が容易に手に入るようになりました。これにより、多くの人々が自分の言語を再発見し、誇りを持つきっかけとなっています。特に、都会に住む若者たちは、方言を通して自らのルーツを再評価し、その興味を深めています。

2.2 SNSと方言のコミュニケーション

SNSは方言のコミュニケーションを促進するツールとしても重要です。特に、微信(WeChat)や微博(Weibo)などのプラットフォームでは、地域特有の言葉や表現が使われることが多くなっています。友人同士が日常の会話を方言で行うことで、より親密な関係が築かれ、地域の文化を共有することができます。

例えば、広東語の地域では、他の地方の人々との会話においても、方言を使うことでその場の雰囲気を和ませたり、ユーモアを交えたりすることがあります。このように、SNSを通じて方言が使われることで、地域ごとの文化的な交流が促進され、新しい形のコミュニケーションが生まれています。

2.3 自動翻訳技術と方言

自動翻訳技術の進化により、方言の理解と使用にも変化が見られます。多くの翻訳アプリが方言をサポートするようになり、ユーザーは方言を学ぶ際に役立つツールを手に入れています。これは特に、異なる地域から来た人々がコミュニケーションをとる際に大きな助けとなります。

しかし、一方で自動翻訳技術は方言の個性を損なう可能性もあります。特に地域特有のニュアンスや微妙なニュアンスが翻訳で表現されないことがあります。このような課題に対して、翻訳技術を利用しつつも、方言の重要性やその独自性を守ることが求められています。

3. 方言の保存と復興の努力

3.1 地域コミュニティの取り組み

多くの地域では、方言の保存と振興のために地域コミュニティが積極的に取り組んでいます。たとえば、伝統行事や祭りで方言を使ったパフォーマンスを行い、その一環として方言を広めるイベントが開催されています。「方言の日」を設けて地域の人々が自分の方言を学び、楽しむ機会を提供することもあります。

コミュニティ内で方言を話す集まりを設け、定期的にワークショップを行うことで、特に若い世代への伝承が促進されています。また、地域の歴史や文化について学ぶプログラムを通じて、方言の重要性を再認識させる取り組みも見られます。このような活動が、地域の人々の方言への誇りを育むきっかけとなっているのです。

3.2 教育機関における方言教育

教育機関でも方言の教育が重要視されています。多くの学校では、方言の授業が取り入れられ、地域の言語を学ぶ機会が増えています。授業を通じて地域文化や歴史に触れることができるだけでなく、子供たちが自らのルーツを理解する手助けとなります。

例えば、ある小学校では、地元の方言を教材として使用し、生徒たちに方言の読み書きを教える取り組みを行っています。このようなプログラムは、子供たちに方言の魅力や価値を伝える重要な役割を果たしています。方言を学ぶことによって、地域への愛着が育まれ、地域文化の継承が期待されます。

3.3 政府の支援政策

近年、政府も方言の保存に力を入れています。方言を守るための政策が打ち出され、新たに方言を含む文化遺産を保護する運動が展開されています。具体的には方言部門の教育資源を整備し、地域の文化団体への支援を強化するプログラムが増えています。

また、地方自治体による方言の普及・振興のイベント開催も活発化しており、地域の住民を巻き込む取り組みが行われています。こうした政府の支援を受けて、多くの地域で方言が再評価され、地域文化の発展に貢献しています。

4. 技術進化による新たな課題

4.1 標準語の普及と方言の衰退

技術の進化に伴い、標準語が広がる中で方言の衰退が懸念されています。特に都市部では、仕事や学業上の必要から標準語が優先されるため、方言を話す機会が減少しています。この現状は、地域の文化やアイデンティティを維持する上で大きな課題となっています。

地域の若者たちが標準語を選ぶ傾向が強まることで、自分たちのルーツに対する意識が希薄になりつつあります。その結果、方言を話せなくなったり、使わなくなったりする自体が起きており、これが世代間の文化交流の断絶を招く可能性が高まっています。方言をいかにして未来に残していくかが、今後の課題の一つです。

4.2 デジタルデバイドと方言の影響

デジタル技術の進化は方言にとって課題でもあります。デジタルデバイド、つまり情報技術に関する格差が生じることで、一部の地域では方言を学ぶための情報にアクセスできない人々が存在します。特に、地方の高齢者や、テクノロジーに不慣れな人々は、方言を学ぶ機会が制限される傾向にあります。

こうした状況は、方言の使用や教育においても公平性を欠く結果となり、特定の地域・世代だけが方言を保持し続け、その他の方言は消えていく可能性があります。この問題を解決するためには、教育機関や地域コミュニティが連携し、情報へのアクセスを広げる取り組みが必要です。

4.3 プライバシーと文化的アイデンティティの問題

技術の進化により、プライバシーの問題や文化的アイデンティティの危機も浮かび上がっています。SNSやデジタルメディア上で方言が使用される中で、特定の表現や文化が盗用されるケースも増えています。これは、地域の文化や方言の独自性を損なう要因になりかねません。

また、デジタルコミュニケーションが普及することで、個人のアイデンティティが分散する懸念もあります。方言を使うことが地域のアイデンティティであるにも関わらず、それが普遍的な標準語に置き換わることで、独自性が失われてしまう危険性があります。これらの問題に取り組むためには、地域コミュニティの活性化や方言の重要性を再認識することが不可欠です。

5. 方言の未来展望

5.1 技術と方言の共存の可能性

方言の未来において、技術と方言の共存の可能性は大いにあります。デジタルメディアやSNSを活用することで、方言を広める新たなプラットフォームが生まれ、地域のコミュニティがオンライン上でも結びつけられるようになっています。これにより、多様な方言が認知され、尊重される機会が増えています。

たとえば、方言を使用した動画がSNSでバイラルになり、多くの人に楽しまれることがあります。これにより、標準語だけでなく、方言も新しい文化として受け入れられ、多くの人々がその魅力を理解するようになるでしょう。技術が方言を支援するかたちで進化すれば、方言は新たな価値を持ちうるのです。

5.2 新しい方言文化の形成

技術の進化により、方言の使用法が変わることで新たな方言文化が形成されつつあります。SNSでの表現やデジタルコンテンツでの言葉の使用が、新しいスタイルの方言として生まれ変わることがあります。このように、方言は時代とともに進化し、それが新しい文化を形作る要因となっているのです。

特に都市部では、異なる地域から集まった人々が交流する環境が整い、多文化が共存する中で、方言が新しい融合を生んでいます。たとえば、広東語と上海語が共鳴し合い、新たな言葉や表現が生まれることも考えられます。このような変化は、方言が単に過去の遺物ではなく、未来においても活きた文化であることを示しています。

5.3 国際的な方言交流の促進

国際的な方言交流は、方言の未来を明るいものにする要因の一つです。技術の進化により、世界中の人々がリアルタイムでコミュニケーションをとることが可能になっています。これにより、異なる地域の方言が互いに影響し合い、新しい文化の融合が促進されるでしょう。

たとえば、留学生や駐在員などが現地の方言を習得し、それを母国の人々と共有することで、方言に対する関心が高まると考えられます。国際的な交流を通じて、方言が価値あるコミュニケーションの手段として再評価されることでしょう。学校や文化団体が国際的なイベントを開催し、方言の魅力を発信することも重要です。

終わりに

技術の進化は方言に様々な影響を与えていますが、それと同時に新たな保存や振興の可能性をも生んでいます。方言は地域文化の根幹であり、今後も多くの人々に愛され続けることが重要です。私たち一人ひとりが、方言の価値を再確認し、変わりゆく時代の中でその魅力を次世代に引き継いでいく責任があります。方言が未来に向けてどのような形で発展していくのか、私たち自身の行動にかかっています。