中国は広大な国であり、その多様な文化の一部として方言が存在しています。方言は地域ごとの特性を反映しており、そこに住む人々の生活や価値観とも深く結びついています。本稿では、中国の方言と日常会話のコミュニケーションについて探っていきます。方言が持つ多様性や役割、そして日常会話での使用状況について具体例を交えながら詳しく解説します。

1. 中国の方言の多様性

1.1 方言の定義と特徴

方言とは、ある地域で特有の発音、語彙、文法が見られる言語の形態を指します。中国は56の民族と数千の地域が存在するため、方言の数も非常に多様です。例えば、広東語、北京語、閩南語、上海語など、これらの方言は音声や使用語彙が異なるため、互いに理解し合うのが難しい場合もあります。方言は地元の文化や伝統、歴史的背景を反映しているため、多様性が大きな特徴です。

方言には、地域ごとの独自の言い回しや慣用句があります。例えば、広東語では「食飯未呀?」(ご飯は食べましたか?)といった表現があり、これは挨拶の一部として使用されます。このような方言の特徴は、地域文化の一部としての重要な役割を果たしています。

1.2 中国の主要な方言種類

中国の主要な方言には、一般的に「官話(普通話)」、「広東語」、「上海語」、「閩南語(台語)」などがあります。官話は中国全土で通用する標準語ですが、地元の人々はそれぞれの方言で親しみを持ち、日常生活を送っています。たとえば、広東省では広東語が広く使われ、特にその発音や語彙は非常に特徴的です。

また、閩南語は福建省を中心に広がり、台湾でも広く使用されています。この方言は独自の文化や芸能が根付いており、例えば「南管」や「歌仔戯」といった伝統的な音楽や演劇の中でしばしば使われます。これらの方言は地域のアイデンティティを形成する重要な要素でもあります。

1.3 方言の分布と地域文化

方言の分布は、中国の地理的な特徴や歴史的背景と密接に関連しています。たとえば、山地や河川が方言の分布に影響を与え、地域ごとの言語的なバリエーションが生まれます。北方と南方では、言葉遣いやリズムが異なり、これにより地域文化の違いも色濃く表れます。

さらに、商業や交通の発展が地域の方言と文化に影響を与えることもあります。たとえば、上海は国際都市として多くの移民が集まり、方言が国際的な言語と融合することがあり、若者の間ではこのプロセスが特に顕著です。このように、方言は単なる言葉の違いに留まらず、地域文化と密接に結びついているのです。

2. 方言の役割

2.1 地域意識とアイデンティティ

方言は、その地域に住む人々のアイデンティティの一部であり、地域意識を高める重要な手段となります。例えば、地元の方言を話すことで、同じ地域に住む人々とのつながりを感じられるため、親近感や帰属意識を育む要素となります。また、特定の方言を使うことで、外部者との違いを明示し、地域の独自性を強調することができます。

方言の使用は、特に地域の祝日や行事において顕著であり、方言を通じて地域の伝統や文化が受け継がれています。例えば、農薬解禁祭りや正月の際に行われる地元の行事では、方言を交えた特別な挨拶や歌が用いられ、地域コミュニティの絆を深める役割を果たします。

2.2 方言が持つ文化的価値

方言には地域独特の文化的価値が宿っています。言葉はその土地の文化や歴史を伝える重要な手段であり、方言を通じて人々は自らのルーツを確認し、次世代へと伝えることができます。例えば、特定の地方では、昔から伝わる言い回しや物語が方言に織り交ぜられており、これが地域文化の一環を形成しています。

また、方言は地元の芸術や伝承文化とも密接に結びついています。例えば、江蘇省の昆劇は、その地方の方言を用いた演劇であり、地元の人々にとって特に親しみがある芸能です。このように、方言に根付く文化的価値は、地域の誇りやコミュニティの形成において非常に重要な役割を果たしています。

2.3 方言と伝統芸能の関係

方言は、伝統芸能においても重要な役割を果たしています。特にオペラや民謡において、方言がその作品の味わいや色を大きく左右します。例えば、中国の京劇では漢語の美しさが表現されますが、地方の方言を用いたパフォーマンスも存在し、観客に強い感情的な影響を与えます。

さらに、地方の伝統芸能は、方言を通じてその地域特有の文化や価値観を反映しています。例えば、広東省の「粤劇」は広東語を使用し、そのリズムと独自の表現方法が他の地域の演劇とは異なります。こうした芸能は、方言の使用を通じて地域文化の継承と発展を支える重要な要素となります。

3. 日常会話における方言の使用

3.1 方言が使われる場面と状況

日常生活の中で、方言は特定の場面や状況で使用されます。家族や友人とのカジュアルな会話では、方言が頻繁に使われ、柔らかなコミュニケーションを生み出します。例えば、親しい友人同士の間では、方言を使うことでよりフレンドリーな雰囲気が醸し出され、お互いの親密さが深まります。

また、地域の集まりや行事では、方言が特に重要な役割を果たします。例えば、地域のお祭りや結婚式では、方言を用いた挨拶や祝辞が行われ、地域の絆を強める要素として機能します。これにより、コミュニティ全体の一体感が生まれ、地域文化の重要性が再確認されるのです。

3.2 方言と標準語の使い分け

日常会話においては、方言と標準語(普通話)を使い分けることが一般的です。特に仕事や公式な場では、標準語が求められることが多く、コミュニケーションの明確さが重視されます。しかし、標準語を使用する場面でも、方言を交えることで緊張を和らげたり、話の流れを特殊なものにしたりすることができます。

例えば、北京ではビジネスシーンで標準語を話すことが一般的ですが、ランチやカジュアルな会議の際には、方言を交えることで和やかな雰囲気を作ることができます。このような使い分けは、文化や地域に根ざしたコミュニケーションスタイルとして、日常生活において重要な役割を果たしています。

3.3 コミュニケーションにおける方言の利点と欠点

方言は、コミュニケーションにおいてさまざまな利点と欠点があります。利点としては、地域の人々とのつながりを強化し、共通の背景を持つ者同士の理解を深める助けになることが挙げられます。また、方言を使用することで、独自の文化や感情をよりリッチに表現できることもあります。

一方で、方言が原因で外部者とのコミュニケーションが難しくなることもあります。特に、方言が非常に特異な場合、他の地域の人々にとっては理解が難しく、誤解を生む原因となることもあります。このため、方言の使用は、場の空気やコミュニケーションの目的を考えて判断する必要があります。

4. 方言と若者文化

4.1 若者による方言の再評価

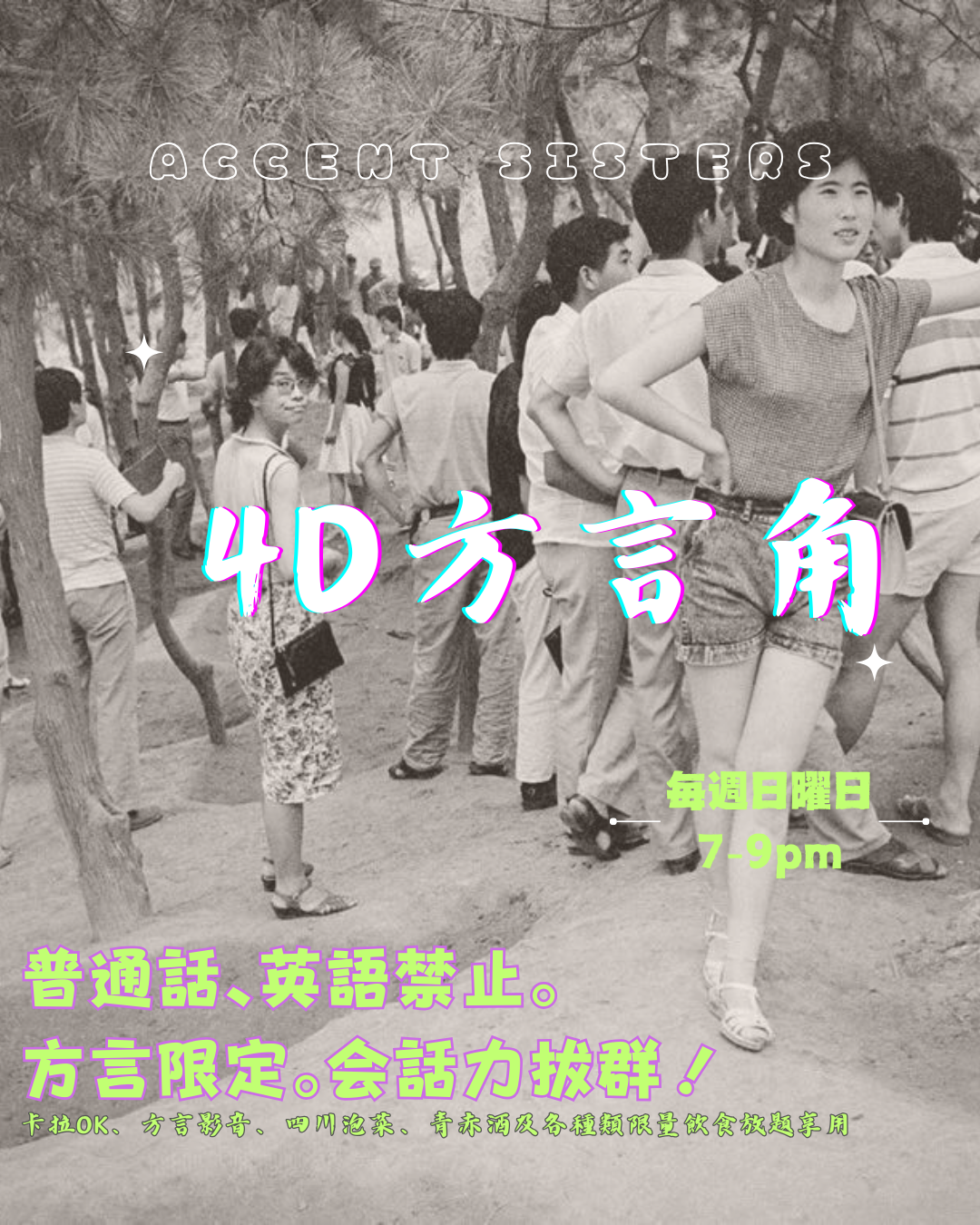

近年、特に若者の間では、方言が再評価されています。SNSやインターネットの普及により、方言のユーモアや独特の表現が若者の間で盛り上がり、方言を使うことが新たなトレンドとなっています。多くの若者が、方言を用いて自らのアイデンティティや個性を表現することを楽しんでいます。

また、若者たちが方言を大胆に使うことで、地域文化への関心が高まり、方言を学ぶ機会も増えてきました。例えば、ショートムービーやミュージックビデオで方言を取り入れることが増え、若者たちの間で「方言ブーム」が起こっています。この現象は、方言を通じて文化や価値を再確認するきっかけになっています。

4.2 ネットやメディアにおける方言の影響

ネットやメディアは、方言の拡散に大きな影響を与えています。特に動画プラットフォームやSNSでは、方言を用いたコンテンツが広まり、若者たちの間で流行しています。例えば、ある方言を使ったコメディ動画がバズると、その方言を話すことが新たなブームとなることもあります。

また、方言を用いた音楽やラップも人気が高まっています。これにより、方言が若者文化の一部として位置づけられ、方言を使った新しい表現方法が模索されています。例えば、地元の言葉を大切にしながらも、トレンドを取り入れた新しいスタイルの音楽が生まれるなど、方言の可能性が広がっています。

4.3 方言を通じた新しい表現方法

方言は、若者たちにとって新しい表現の可能性を秘めています。特に、SNSやYouTubeを通じて方言を使ったキャラクターやネタの創作が増えることで、言葉の持つ魅力が再発見されています。方言を使用することで、地域の特性やユーモアが際立ち、それが若者たちにとってのアイデンティティの一部となっています。

さらに、方言を通じて地域の歴史や文化が表現されることが多く、方言の使い手である若者たちが地元文化に対する愛着を深めるきっかけともなります。このように、方言は単なるコミュニケーションの手段に留まらず、創造的な表現の場としても広がりを見せています。

5. 方言と教育

5.1 学校教育における方言の役割

学校教育においても方言は重要な役割を果たします。地域の方言を学ぶことで、子どもたちは自らの文化的背景を理解し、地域への愛着を育むことができます。例えば、一部の学校では地域の方言を教える授業が設けられ、その中で地域の歴史や文化について学ぶ機会が提供されています。

また、方言を用いた教材や演劇の実践が行われることで、子どもたちは楽しく方言を学ぶことができます。これにより、方言を通じたコミュニケーションが自然に身につき、地域文化への理解も深まります。学校教育は、方言を保存し、次世代に伝えるための重要な場となるのです。

5.2 方言を守るための取り組み

方言を守るための取り組みもさまざまな形で行われています。地方自治体や文化団体は、方言の重要性を広めるためのキャンペーンを展開し、地域の方言を次世代に継承する活動を行っています。例えば、方言をテーマにしたイベントやコンテストが開催され、地域の人々に方言を学ぶ機会を提供しています。

また、方言に関する出版物やデジタルアーカイブも増加しており、地域の言語資源を保存する努力が続けられています。例えば、特定の地域の方言辞典が作成され、方言を学びたい人々が手軽にアクセスできる環境づくりが進められています。これにより、方言の重要性が再認識され、地域文化としての方言の価値が高まっています。

5.3 方言教育の必要性と課題

方言教育には必要性と同時にいくつかの課題が存在します。地方によっては、方言の学習がなされていない場合があり、結果として方言が使用される機会が減少することが懸念されています。また、標準語が普及する中で、方言が忘れ去られる危険性も指摘されています。

方言教育を推進するためには、地域コミュニティや教育機関、行政が一体となった取り組みが必要です。方言の保存・継承は地域文化の保護につながり、地域の価値を高めるために重要な施策と言えるでしょう。地域の方言教育が進むことで、次世代が地元文化や方言に誇りを持つことができるようになります。

6. 結論

6.1 方言がもたらすコミュニケーションの豊かさ

方言は日常会話において非常に重要な役割を果たしており、地域文化を深く理解するための手段となります。方言を通じたコミュニケーションは、地域の多様性や文化的背景を反映したものであり、それが人々のつながりを強化する基盤となります。方言を大切にすることで、より豊かなコミュニケーションが実現されるのです。

6.2 将来の方言の可能性と発展

将来的には、方言が持つ可能性がさらに広がることが期待されます。特に、若者による方言の再評価やメディアにおける方言の浸透が進む中で、方言は新しい形態へと進化していくことでしょう。方言の大切さを再認識し、地域文化と結びつけた取り組みが進むことで、方言は未来のコミュニケーションにおいても重要な役割を果たすはずです。

終わりに

方言は単なる言葉の違いではなく、地域文化の形そのものです。方言が持つ豊かさや多様性を理解し、次世代に伝えていくことが文化の継承につながると信じています。今後も方言が持つ価値とコミュニケーションの魅力が広く認識されることを願い、地域社会の発展に寄与する存在として位置付けられることが期待されます。