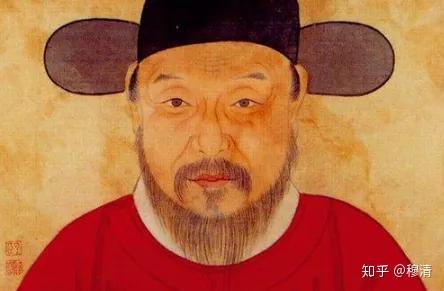

宋濂(そうれん)は、宋代(960年 – 1279年)に活躍した著名な文学者であり、知識人の中でも特に重要な存在です。彼は詩や散文において多くの業績を残し、その文学的功績は今日においても多くの人々に影響を与えています。本記事では、宋濂の生い立ちから文学活動、そして彼の作品がどのような影響を現代に及ぼしているのかを詳しく見ていきます。

1. 宋濂の生い立ちと背景

1.1 出生と家族

宋濂は、1140年に浙江省の紹興で生まれました。彼の家族は、文化や教育を重んじる家庭であり、その影響を受けて育ちました。父親は地方の役人を務めており、母親もまた教養が深い人物でした。この家庭環境が、宋濂の後の文学活動において非常に重要な役割を果たしました。

宋濂が生まれた時代は、宋代中期の動乱の時代であり、さまざまな政治的変化があったため、彼の成長に影響を及ぼしました。特に、金との戦争など、外的な圧力が国内に影響を与え、多くの文人たちが苦境に立たされました。これらの状況が、彼の文学への情熱や探求心をさらに強化する要因となったと考えられています。

1.2 教育と初期の影響

宋濂は、若い頃から学問に対して非常に意欲的であり、特に詩や散文に関する学びを深めました。彼は地元の学校で学び、後に京都大学に進学しました。この時期に、彼は多くの文人と交流し、学問や文学の深淵を探求することができました。

また、彼の詩作に大きな影響を与えたのは、当時の詩人や哲学者たちでした。彼は儒教の思想を強く影響を受け、特に孔子の教えに感銘を受けました。これらの教育的背景が、後の作品に明確に表れています。宋濂は、詩においても散文においても、儒教的な理念を積極的に取り入れました。

1.3 歴史的背景と時代の変化

宋濂が生きた時代は、文化や経済が大いに発展した時代であり、芸術や文学も盛んに行われていましたが、一方で政治的な混乱も多く見られました。特に、北方の民族との戦争や南北朝の分裂は、文人たちの生活や表現の場に多くの制約をもたらしました。しかし、このような背景の中でも、宋濂は文学を通じて社会批評や人間の精神性を追求しました。

彼はまた、時代の変革とともに新たに台頭してきた文化的潮流にも敏感であり、伝統的な詩作に加え、新しい形式やテーマを模索しました。このため、彼の作品には時代の変化を的確に捉えたものが多く、後の文人たちにもインスピレーションを与える要因となっています。

2. 文学活動の展開

2.1 初期の作品とスタイル

宋濂の初期の作品には、彼が若い頃に抱いていた理想や感情が色濃く表れています。彼の詩は、当時の文人たちの影響を受けつつも、独自のスタイルを打ち出すことに成功しました。特に、自然や風景を描写する技法は、詩に色彩を与え、厳しい時代背景に対する一種の癒しを提供しました。

また、宋濂は詩の形式に対しても、自身の感性を反映させるために自由なスタイルを追求しました。特に、彼の詩には抒情的な要素が強く、個人の内面的な葛藤や感情を素直に表現することが特徴です。このようなスタイルが、後に彼の代表作に繋がる基礎となります。

2.2 重要な著作とその特徴

宋濂の代表的な著作には『詩選』や『文選』があり、これらは彼の文学的な功績を語る上で欠かせないものです。特に『詩選』は、彼自身の詩作品をまとめたもので、他の詩人の作品との対比を通じて、彼自身の文学観を読者に伝えています。この作品には、彼の詩に対する情熱や深い理解が色濃く反映されています。

また、彼の著作は単なる詩の集積ではなく、社会批判や哲学的な観点を含んでいることでも知られています。宋濂は、詩を通じて人々に対して強いメッセージを発信し、人間の本質や社会の在り方について考察を追求しました。この点が、彼の作品が時代を超えて評価される理由の一つです。

2.3 現在への影響と評判

宋濂の文学的功績は、彼の生涯が終わってからも長い間影響を与え続けています。彼の作品はいくつかの異なる世代の文人たちに受け継がれ、特に清代や近代の作家たちにも大きな影響を与えました。彼の詩の一部は今でも中国の教科書に掲載され、多くの学生に読まれています。

さらに、彼の詩による表現方法は、現代のアートや文学においても色あせることなく、さまざまな形で影響を与えています。多くの作家や学者が、宋濂の作品を通じて彼の独自の文学観や美意識を研究し、新たな視点を見出しています。このように、宋濂の作品は古典文学の宝庫として、今も多くの人々の心を魅了し続けています。

3. 詩における功績

3.1 詩の形式と内容

宋濂の詩は、形式的には古典的な漢詩のスタイルを踏襲しつつも、内容的には非常に自由自在です。彼の作品は、特に明確なテーマを持ち、一貫したメッセージを含んでいることが多いです。詩の内容には、愛や悲しみ、自然の美、人生の無常など、多岐にわたるテーマが扱われており、特に自然に対する感受性が高いのが特徴です。

彼の詩作においては、言葉のリズムや音の美しさが重視されており、そのため彼の詩は音読することでその魅力が一層引き立ちます。詩の構成には、反復や比喩、そして視覚的な描写が巧みに用いられ、読者に強い印象を残します。このような技巧が、彼の詩をただの文芸作品から、深く心に響く芸術へと昇華させているのです。

3.2 代表作の分析

彼の代表作『山中問答』は特に有名で、自然の中で自分自身を見つめ直す様子が描かれています。この詩では、山々の美しさと人間の孤独が対比され、深い哲学的な問いかけがなされます。この作品によって、彼の詩はただの美しい表現だけではなく、思想的な深みを持つものとして評価されています。

また、他の作品においても彼の特徴が顕著に現れています。たとえば『春夜喜雨』では、春の訪れを喜ぶ一方で、自然と人間の運命を見つめる独特の視点が表現されています。こうした作品が現在でも居続けられる理由は、普遍的な人間の感情を描いているからです。

3.3 時代との関連性

宋濂の詩は、彼が生きた動乱の時代と密接に関わっています。彼の作品には、時代の変化に対する不安や望郷の念が色濃く表れ、多くの人々の共感を呼びました。このような歴史的な背景を持つ詩が、どのように時代を越えて多くの人々に読み継がれているのか、その理由を考えることは非常に興味深いことです。

彼の詩は、当時の社会問題に対する鋭い指摘がなされている点でも評価されており、政治的な状況へ直接的に言及することもありました。このような社会批評的要素が、後の文人たちに受け継がれ、時代を超えた文学の重要な基盤となったことは間違いありません。

4. 散文における功績

4.1 散文作品の特徴

宋濂の散文作品は、その内容とスタイルにおいて特に優れたものであり、全国的に評価されています。彼の散文は、簡潔でありながらも感情豊かで、読者に深い感動を与えます。文体は明快で理解しやすく、広い層の読者に受け入れられました。

さらに、彼の散文には詩的な要素が組み込まれている点も特筆すべきです。このため、多くの読者は彼の散文を単なる文章としてではなく、一種の芸術作品として楽しむことができました。彼の散文には、伝統的な中国文学の要素が色濃く反映されており、文学性を持たせつつも、普段の生活に密接なつながりを持つ内容が描かれています。

4.2 思想と哲学の反映

宋濂の散文には、彼の思想や哲学が色濃く現れています。彼は儒教の教えを重んじつつ、個人の経験とも結びつけて深い考察を行いました。このような思想が彼の作品にどのように反映されているのかを紐解くことは、彼の全体像を理解する上で非常に重要です。

特に、彼の散文には人間と自然との関係や、人間存在の意義を問う深いメッセージが込められています。例えば、彼のある散文作品では、自然の美しさを通じて人間の存在の儚さを感じ取り、人生の意味を探求する様子が描かれており、多くの読者に共感を呼ぶ要因となっています。

4.3 現代への影響

宋濂の散文は、単に文学的な価値があるだけでなく、現代においても多くの学者や作家に影響を与えています。彼の作品が持つ新しい視点や抒情性は、現代文学においても非常に重要な要素として取り入れられています。また、彼の思想や哲学は、現在の社会問題に対する示唆を含んでいるため、現代の読者にとっても響くものがあるのです。

加えて、彼の作品に見られる自然や人生の描写は、現代の詩や散文においても多くの作家たちに受け継がれており、参考にされることが頻繁にあります。宋濂の文学スタイルを取り入れることで、作家たちは独自の声を確立し、新たな文学の流れを生むための足がかりとしています。

5. 宋濂の影響力と評価

5.1 contemporaries との関係

宋濂は、同時代の文人たちとの関係においても非常に重要な役割を果たしました。彼は多くの文人と交流を持ち、文学的な影響を与え合うことで、その作品に深みを加えていきました。特に、彼の詩や散文は同時代の若い作家たちに強烈な影響を与え、文人たちは彼の作品から多くの教訓を得ました。

同時代の詩人たちと競い合いながらも、宋濂は彼らの作品にも感銘を受け、相互に刺激を与え合いました。このような相互作用が、彼の作品に新たな視点をもたらし、彼自身の文学的成長に寄与したのです。

5.2 後世への継承と影響

宋濂の文学的功績は、彼の死後も長い間後世に受け継がれました。彼の作品は、明代や清代の文人たちにも多くの影響を与え、特に詩作の技法や散文の書き方においては模範として奉じられました。多くの作家が彼のスタイルやテーマを引き継ぎ、彼の文学的伝統をさらに発展させる基盤となりました。

日本においても、宋濂の影響は見られます。彼の作品は江戸時代に翻訳され、多くの日本の文学者たちに感銘を与えました。特に彼の自然への眼差しや人間存在の探求は、日本の文人たちに強い影響を与え、日中の文学的交流を促進する要因となりました。

5.3 日本文化への影響

宋濂の作品は、日本の文学や文化にも少なからぬ影響を及ぼしています。彼の詩や散文は、日本の近代詩における表現方法や思想に対する重要な源となり、多くの日本の作家が宋濂の影響を受けています。特に、彼の自然描写や人間存在についての深い考察が、日本の文学者たちに刺激を与えたことは大きな意義があります。

また、彼の文学的スタイルや技法は、日本の詩人たちにも影響を与え、特に儒教的な価値観や人間観の探求が、日本の文学においても重要なテーマとなりました。これにより、宋濂の作品は日中文化の架け橋となり、両国の文学の発展に大きく寄与したと言えるでしょう。

6. 結論

6.1 宋濂の文学的意義

宋濂は、その文学的功績を通じて中国文学に新たな風を吹き込みました。彼の作品は、時代を超えて多くの人々の心を動かし、文学界での高い評価を得るに至りました。宋濂が表現した自然や人間の内面への深い探求は、今なお多くの読者に共感されています。

彼の作品はまた、文学だけでなく、思想や哲学においても多くの示唆を提供します。このような特性が、宋濂を単なる文人としてではなく、文学史において重要な位置を占める存在にしています。

6.2 今後の研究課題

今後の研究においては、宋濂の作品が持つ独自の価値をさらに深めていくことが求められます。特に、現代の社会問題や人間の存在の意味についての考察を、彼の作品からどのように引き出せるかが重要な課題となります。

また、日本文化における宋濂の影響の解明や、彼の作品が持つ多層的な解釈の可能性についての研究も期待されます。こうした成果が、宋濂の文学的意義をより深く理解するための鍵となるでしょう。

終わりに、宋濂の文学は我々に多くの教訓や感動を与え続けており、彼の作品が持つ普遍的な力は、時が経っても決して色褪せることがないでしょう。これからも、彼の業績を広く知り、その価値を再認識することが大切です。