南部地域の住居スタイルは、その独自の気候特性に強く影響されています。この文章では、南部地域の気候、伝統的な住居スタイル、気候適応の工夫、近代化の影響、文化的背景としての住居の役割、さらには未来の展望について詳しく解説します。

1. 南部地域の気候特性

1.1 亜熱帯気候の特徴

南部地域は主に亜熱帯気候に属しており、高温多湿な日が続く特徴があります。夏季は特に気温が上昇し、平均気温は30度を超えることが多いです。このような気候は、豊かな自然環境とともに、農業などの生産活動にも大きく寄与しています。しかし、湿度が高いため、カビや虫の発生にも注意が必要です。

亜熱帯気候におけるもう一つの特徴は、年間を通じて降水量が豊富であることです。特に梅雨の時期には激しい雨が降るため、地域の農業においては水源としての重要な役割を果たします。ただし、こうした降水は時として洪水を引き起こし、住居やインフラに影響を及ぼすこともあります。

1.2 季節ごとの気温と降水量

南部地域の気候は四季が明確に分かれていますが、特に夏と冬の温度差が小さいため、居住空間においても快適さを保つ工夫が求められます。春には気温が上昇し始め、外での活動が増える一方で、秋には涼しさが増し、収穫の時期を迎えます。

降水量も季節ごとに異なりますが、年間を通じて安定した降水が得られるため、地域の生態系は豊かです。しかし、この降水量の変化に合わせて住居の構造も変わっていく必要があります。たとえば、屋根の形状や排水システムは、雨水を効果的に管理するために設計されています。

1.3 自然環境とその変化

南部地域は特有の植物や動物が生息する豊かな自然環境を誇りますが、近年の気候変動や都市化に伴い、その環境は徐々に変化しています。特に森林伐採や土地の開発によって、自然環境が脅かされています。このような背景から、地元の住民は自らの住居環境を見直し、持続可能な生活スタイルにシフトする必要があります。

また、南部地域の住居は周囲の自然環境に大きく影響されているため、地域の特性を理解し、保護しながら生活していくことが求められます。住居のデザインや素材選びは、地域の気候や地形に適応するための重要な要素です。

2. 南部地域の伝統的住居スタイル

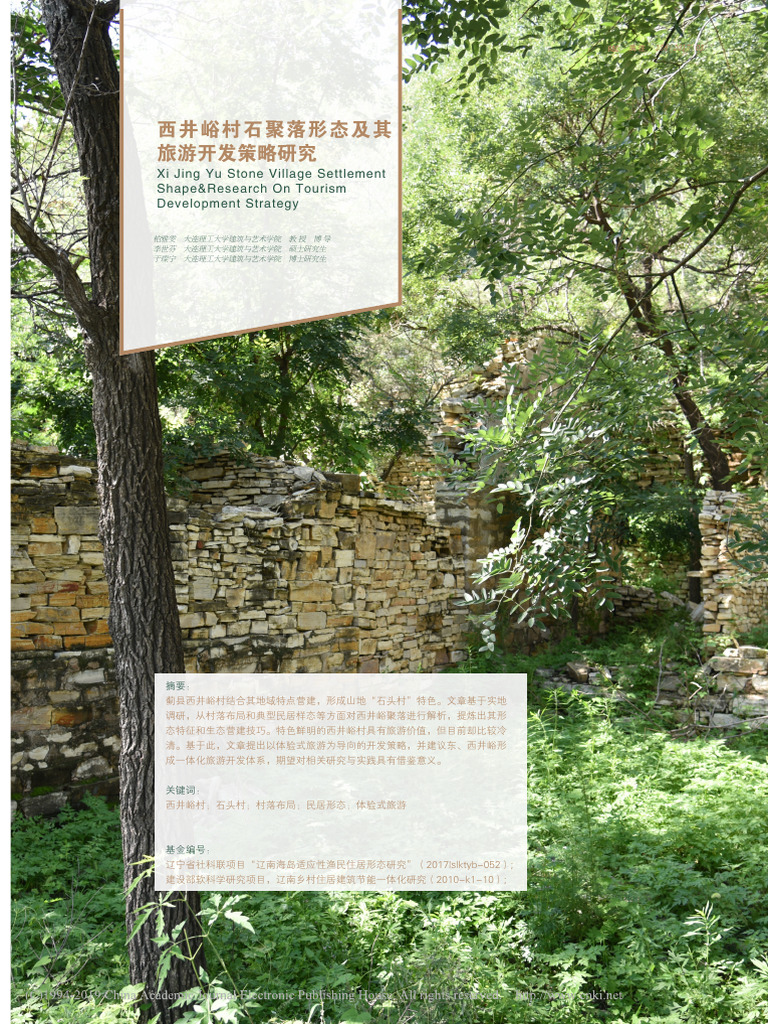

2.1 村落建築の特徴

南部地域の伝統的な住居は、主に木造の建築が多く見られます。これらの家屋は、村落の文化や生活スタイルに密接に結びついており、地域の特性を反映しています。典型的なデザインには、開放的な中庭を中心に、個々の部屋が配置されるスタイルがあり、家族が集まるコミュニティとしての役割も果たしています。

建物の配置や形状は、周囲の自然環境に配慮されており、日当たりや風通しが良いように設計されています。また、地域によっては、家の外観に伝統的な装飾が施され、住居そのものが文化的なアイデンティティを表現しています。

2.2 素材の選択とその理由

南部地域の住宅では、木材が主な建築資材として使用されています。これは、豊富な森林資源に恵まれていることに加え、木材が持つ優れた断熱性や調湿性が理由です。湿気が多い南部地域では、木材の特性が特に重視され、住環境を快適に保つ助けとなります。

また、土や竹といった地元の素材も住宅建設に利用されているケースが多いです。これにより、住居が周囲の自然環境に溶け込み、地域住民にとってより親しみやすい空間になります。特に竹は、軽量かつ強度があるため、伝統的な建築技術において広く用いられています。

2.3 屋根の形状と意義

南部地域の住宅において、屋根の形状は非常に重要な役割を果たしています。特に雨や湿気の多い気候に対応するため、傾斜のある屋根が普及しています。この形状は、降雨時に水が効率的に流れ落ちるよう設計されており、同時に湿気の侵入を防ぐ効果もあります。

また、屋根の形状は、地域の文化や住民の生活様式を反映したデザインが見られます。例えば、装飾的な屋根は、家の象徴ともなり、家族の繁栄や幸福を祈る意味も込められています。このように、屋根の形状は実用性と文化的な意義を兼ね備えています。

3. 住居設計と気候適応

3.1 通風と換気の工夫

南部地域の住居は、高温多湿の気候に適応した通風と換気の工夫が施されています。例えば、家の設計には大きな窓や開口部を設け、通気を良くすることが重視されています。これにより、自然の風を取り入れ、室内の温度や湿度を調整することが可能です。

また、南部地域特有の「バナナの葉屋根」や「風通しの良い中庭」は、地域の住居における優れた設計例です。太い木の梁を使った建物は、風を通すだけでなく、その木材が持つ自然の香りが室内を心地よく保つ役割も果たしています。このような工夫により、夏の暑さを和らげることができます。

3.2 日差し対策としての工夫

南部地域の住居では、厳しい日差しから居住空間を守るための工夫もされています。例えば、外部に庇を設けたり、窓に日よけを取り付けることで、室内の温度が上昇するのを防ぎます。これにより、エアコンに頼らなくても快適な温度を保つことができます。

また、建物の壁面には反射材を使用して日光をさえぎることがあり、この技術は伝統的な方法として広く受け入れられています。さらに、家を建てる際の方向や位置決めも、日差しの影響を考慮したデザインが行われています。こうした工夫は、住環境の快適さだけでなく、エネルギーの節約にもつながっています。

3.3 湿気管理の手法

南部地域の住居において、湿気管理は非常に重要な要素となります。特に冬季は、外の温度が下がるにつれて湿気がたまりやすく、カビや腐敗の原因となるため、十分な対策が必要です。伝統的な住居では、床を高く設計することで、湿気が地面から上がりにくい構造にしています。

さらに、風通しを良くし、湿気を逃がすために、家の内部に通気口を設けることも一般的です。これにより、湿度が過剰にならず、健康的な住環境を保つことができます。また、自然素材を使用した内装も、適度に湿気を吸収し、放出する役割を果たします。

4. 近代化がもたらした変化

4.1 現代的な住宅の登場

南部地域における近代化は、住宅のスタイルにも多大な影響を与えています。コンクリートや鉄骨を使用した現代的な建築が増加しており、これにより手頃な価格で効率的な住居の提供が可能となりました。これらの新しい住宅は、耐久性や利便性を追求しており、都市化が進んだ地域では特に普及しています。

一方で、伝統的な住居と現代的な住宅の対立や融合が見られることもあります。ユニークなデザインや機能性を持った新しい住居は、地域の文化を反映しつつも、快適さや利便性を追求しているのです。これにより、住民は伝統を保ちながらも新しい生活様式に適応していく選択肢を持つことができます。

4.2 伝統と現代の融合

南部地域では、伝統的な住居のスタイルと現代的なデザインが融合する傾向が見られます。例えば、伝統的な屋根の形状を持ちながらも、内部は最新の設備が整っているような住宅が存在します。このような住居は、過去と未来をつなぐ架け橋として注目されています。

また、デザインにおいても地域の文化や歴史を反映したエレメントが盛り込まれることが多く、外観は現代的でも、内装には伝統的な模様や素材が使われることがあります。こうした融合はいかに住宅が地域社会のアイデンティティを強調しつつ、現代生活に対応しているかを示しています。

4.3 環境意識の高まりと影響

近年、環境への意識が高まる中で、南部地域でも持続可能な住宅の設計が求められるようになっています。例えば、再生可能エネルギーを利用した住宅や、環境に優しい建材を使用することが進められています。これにより、地域の自然環境を保護しつつ、快適な住空間を維持することができるのです。

さらに、地域住民が参加する形でのエコビレッジや共同住宅の形成も見られます。これらのプロジェクトは、共同体意識を育み、環境への影響を最小限に抑えつつ、持続可能な生活を促進することを目的としています。地域社会全体がこのような動きを支持し、共に未来を見据えた生活スタイルを築いていくことが重要です。

5. 文化的背景と住居の関係

5.1 住居の役割と地域社会

南部地域において、住居は単なる生活空間ではなく、地域社会の中心とも言える存在です。家族や親しい友人が集まり、共に食事を楽しんだり、さまざまな行事を祝ったりする場としての役割も果たしています。このようなコミュニティの中で、住居は人々の絆を深める基盤となっています。

また、住まいは個々の家族の歴史や文化を体現する場所であり、そのスタイルやデザインには地域特有の習俗が色濃く反映されています。伝統的な祭りでは、特に住居が重要な役割を果たし、地域全体が集まる場となることが多いです。このように、住居は地域の文化的アイデンティティを形成する一部でもあるのです。

5.2 住居と日常生活の関わり

住居はその地域に暮らす人々の日常生活に深く関わっています。特に南部地域では、家庭内での役割分担や生活スタイルが、住居の設計や機能に影響を与えています。たとえば、キッチンの配置や食事スペースの広さは、家族の食文化や食習慣を反映していることが多いです。

さらに、住居の周囲には家庭菜園が設けられることが一般的であり、これによって食料供給を自給自足することが可能となります。こうした日常の暮らしは、地域の特性に基づいており、住居と日常生活は切っても切り離せない関係にあります。

5.3 行事や祭りにおける住居の重要性

南部地域では、伝統的な行事や祭りが家やコミュニティの中心で行われることが多いです。住居は、そのような文化的イベントや習慣の舞台としての役割も持っています。たとえば、中秋の名月や春祭りなどでは、住居が地域住民の集まりの場となり、食べ物や飲み物が振る舞われます。

こうした行事は家族の絆を深め、地域のつながりを強化する重要な機会となります。また、住居の装飾や準備において地域独自の伝統が色濃く見られ、その文化的価値が受け継がれる要因ともなっています。住居は、単なる物理的な空間を超え、地域社会の文化やアイデンティティを象徴する存在といえます。

6. まとめと未来の展望

6.1 気候変動への対応策

南部地域においては、気候変動の影響が懸念されています。特に降水パターンの変化や異常気象は、住居やインフラに対する新たな挑戦をもたらしています。このような状況下で、住民は地域社会と連携し、気候変動に適応した生活様式を探る必要があります。

たとえば、雨水の再利用システムやエコ住宅の普及は、今後の住居設計において重要なテーマです。持続可能な建材の利用やエネルギー効率の向上は、地域の環境負荷を軽減する手助けとなるでしょう。これらの施策を通じて、南部地域の住居が未来の気候変動に柔軟に対応できるよう、その意識を高めることが求められます。

6.2 伝統文化の保存と発展

南部地域の住居が持つ伝統文化は、地域のアイデンティティを支える重要な要素です。しかし、現代化が進む中で伝統が失われる危機もあります。そこで、地域住民や行政が協力して、伝統的な建築様式や技術を保存し、次世代に継承する取り組みが求められています。

例えば、古い家屋を保存するための制度や、地域の文化財としての価値を再評価する動きが必要です。また、伝統的な住居を訪れるツアーや体験型のイベントを通じて、地域の歴史や文化を人々に知らしめることも重要です。住居を通じて、地域文化が育まれ、発展していく希望があるのです。

6.3 持続可能な住居の模索

最後に、南部地域における住居は、環境に優しい持続可能な形態を模索する必要があります。地元の素材を利用したり、エネルギー効率の良い技術を導入することで、地域社会がより良い未来を築く手助けとなるでしょう。住居は単なる住空間ではなく、環境を意識した生活の基盤となるべきです。

今後、地域社会全体での取り組みが進むことで、南部地域における住居は進化し続け、伝統と現代、環境意識が融合した新しい形跡を残していくことでしょう。住居のあり方を見直しながら、地域の文化と自然を守るための取り組みが、未来に向けて不可欠であることを忘れてはなりません。

終わりに、南部地域の住居スタイルは、気候的な特性や文化的背景と密接に関連しており、今後の課題と展望が見えてきました。この地域に根ざした住居のあり方が、持続可能な未来に向けて進化し続けることを期待しております。