中国は広大な国で、多様な文化や習慣が共存しています。その中でも、方言は地域ごとの個性や歴史を反映した重要な要素です。方言の使われる場面では、単に言語としての役割を超え、地域の文化やアイデンティティを形成する重要な役割を果たしています。本記事では、他地域との方言交流の取り組みについて詳しく考察し、方言交流が地域文化に与える影響やその歴史的背景、さらに現在の具体的な取り組みを振り返り、未来に向けた展望についても考えたいと思います。

1. 方言交流の重要性

1.1 方言の定義とその文化的意義

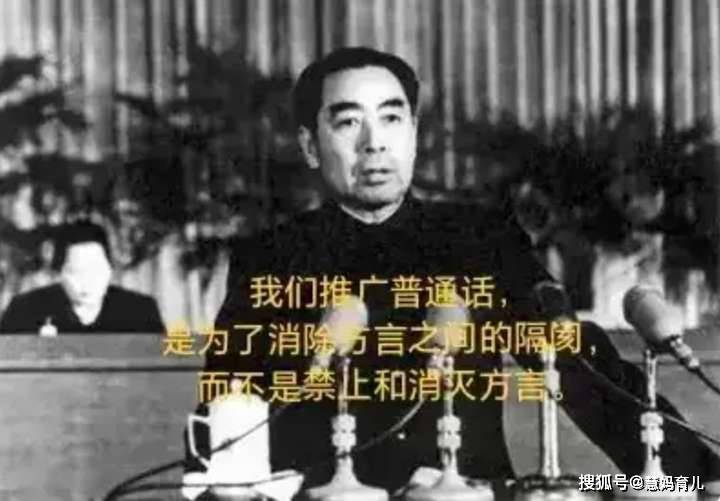

方言とは、特定の地域で使用される言語の変種であり、発音や語彙、文法が母国語に対して異なる特徴があります。中国には、標準語と呼ばれる普通話の他に、多種多様な方言が存在します。例えば、広東語、湖南語、閩南語などはそれぞれ独自の発音や語彙を持っており、地域ごとの文化や歴史が色濃く反映されています。

方言は単なる言語の違いではなく、地域コミュニティの文化的な印象やアイデンティティの象徴ともなっています。地域特有の言い回しや慣用句は、その地域での生活や価値観を如実に表現しており、方言を通じて地域の人々が共有する思い出や伝統を感じられるのです。

また、方言は地域間の人々の交流を生み出す要素でもあります。異なる方言を持つ人々が交流することで、新しい文化的な視点や価値観を学び合う機会が生まれ、地域同士の理解や絆を深める手助けとなります。これにより、次世代に方言文化を継承していく重要性が一層強調されるのです。

1.2 方言交流が地域文化に与える影響

方言交流は地域文化の活性化につながる重要な活動です。特に、異なる方言が交わることで、それぞれの文化の良さを知る機会が増え、新たな文化的な融合が生まれます。例えば、広東語と北京語の話者が交流するイベントでは、相手の言語だけでなく習慣や食文化の違いを体感することができます。

さらに、方言交流は地方の伝統芸能や民俗文化の保存・振興にも寄与します。地域独自の伝統や行事が他の地域に紹介されることで、地元の文化に対する関心が高まり、観光客を呼び込むきっかけとなります。例えば、山西省の猿回しや広東の獅子舞といった伝統芸能が他地域でも知られるようになり、地域振興に寄与しているケースが増えてきています。

このように、方言交流は単なる言語の共有にとどまらず、地域文化の発展や多様性の尊重、一方で地域のアイデンティティを強化する重要な手段となっています。本章では、方言交流がいかに地域文化にポジティブな影響を与えるのか、その具体的な側面を掘り下げていきます。

2. 中国における方言の多様性

2.1 中国の主な方言の種類

中国は広大な国土を有し、地域ごとに異なる言語の特徴や方言が存在しています。中国の方言を大まかに分類すると、一般的に七つのグループに分けることができます。これには、普通話(標準語)、広東語、福建語、湖南語、上海語、客家語、そして西南方言などが含まれます。

例えば、広東語は広東省や香港、マカオで広く使われており、その発音や語彙が非常に独特です。特に音声のトーンが豊富で、同じ単語でもトーンが異なると意味が変わることがあり、コミュニケーションを行う上でのハードルが高くなることも少なくありません。一方、四川省で話される西南方言は、独自の言い回しや語彙を持ち、地元の人々に愛されている方言です。

このように、多様な方言が存在することで、中国国内では異文化理解が進み、互いの文化に対する興味や関心が高まります。方言は、単に地域のアイデンティティを表すものであるだけでなく、国全体の多様性を象徴する重要な要素なのです。

2.2 それぞれの方言が持つ特色

中国の各地域の方言には、それぞれ特有の特色があります。例えば、福建語はその豊かな文化的背景から、寺院や祭りなどの地域行事と密接に関連しており、日常会話の中にも伝統行事に由来する表現が多く含まれています。また、言葉のニュアンスにも地域性があらわれ、同じようなテーマに関してでも言い回しが異なるのです。

一方、上海語は市の発展とともに変化してきた言語で、多くの外来語を取り入れています。このため、若者たちは上海語を使いこなすことで、地域の文化だけでなく国際的な文化にも触れることができるというメリットもあります。広東語の音楽や映画、さらには食文化が他地域にも広まることは、広東語の魅力を伝えると同時に、文化相互の理解を促進させるものとなっています。

このように、特定の方言にはその地域ならではの文化的な背景が豊かに織り込まれているため、それぞれの方言が持つ特色を理解することで、さらに深い文化的な交流が可能になります。方言交流を通じて、地域間の架け橋が築かれることは、文化を尊重し合う大切なプロセスと言えるでしょう。

3. 方言交流の歴史的背景

3.1 過去の方言交流の事例

方言交流は、古代から行われてきた文化の交流方法の一つです。例えば、唐代や宋代においては、商人や旅行者の相互交流が盛んであり、異なる方言を話す人々が商取引を通じてコミュニケーションを行っていました。このような交流は、方言が持つ地域の特徴を互いに学ぶ貴重な機会となり、商人たちの間で異なる文化に対する理解が深まる要因ともなったのです。

また、文化大革命以降、各地の方言が民族教育の一環として見直されるようになりました。方言を使う地元の人々が語り継ぐ伝統文化や民話が、学びの場として評価されることが増えました。例えば、一部の地方では方言による演劇や詩の朗読会が盛況を博し、地域のアイデンティティを再確認する場ともなっています。

これらの歴史的な背景から見ても、方言交流は長い歴史の中で地域文化の発展に寄与してきたことが分かります。地域社会の営みの中で方言が果たしてきた役割は、今日の文化的な価値を理解するための土台ともなっています。

3.2 近年の方言交流の動向

近年、情報化社会の進展に伴い、方言交流の形も変化しています。SNSや動画共有サイト等の利用が進む中で、若い世代がオンライン上で方言を学び合う新たな場が生まれています。例えば、方言をテーマにしたYouTubeチャンネルでは、異なる地域の方言を学ぶことができるコンテンツが人気を集めています。このような活動は、方言の保存だけでなく、次世代へとその魅力を伝える重要なツールとなっています。

また、地域イベントやフェスティバルも方言交流の一環として注目されるようになっています。各地域の伝統芸能を紹介する場として開催されるこれらのイベントでは、方言を話す機会が創出され、参加者同士の交流が生まれるため、地域の絆がさらに強化されます。例えば、広東省で行われる「広東文化Festival」では、音楽や舞踏、食文化など、さまざまな形で地域の方言が披露され、多くの人々がその魅力を再認識する機会となっています。

このように、近年の方言交流はより多様化し、オンラインとオフラインの両方で進展を見せていることが特徴的です。地域を超えて方言が交流されることで、相互理解が深まり、地域文化がより豊かになります。その影響は、次世代に向けた方言の保存にも良い影響を与えているのです。

4. 他地域との方言交流の取り組み

4.1 交流イベントの開催

多くの地域では、他地域との方言交流を促進するためのイベントが定期的に開催されています。これらのイベントは地元の文化を祝う場として設けられ、地域の方言が中心となったプログラムが組まれることが一般的です。例えば、毎年行われる「全国方言文化祭」では、全国各地から参加者が集まり、各地域の方言や伝統文化を紹介しています。この祭典では、方言を使った演劇や歌、地域の特産品に関するトークショーなどが行われ、参加者同士が交流する貴重な機会となります。

また、特定のテーマを持った交流イベントも増えてきています。たとえば、「食文化」をテーマにしたイベントでは、各地域の方言を使いながら、地方の料理を紹介したり、一緒に料理をするワークショップが催されたりします。これにより、方言学習とともに、地域の食文化への理解も深まります。

このように、交流イベントは参加者が楽しみながら方言に触れ、理解を深めるための重要な場となっています。方言の交流を通じて、地域コミュニティ全体が活性化し、地域間のつながりが強まる効果も期待されます。

4.2 学校や地域での方言教育プログラム

方言の保存と振興において、教育は重要な役割を果たします。最近では、学校や地域の教育機関が中心となって、方言を学ぶプログラムが導入されるようになっています。これらのプログラムは、子どもたちが地域の方言を学び、楽しむことができるよう工夫されています。

たとえば、広東省の一部の小学校では、方言を使ったクラスが設けられており、歌や物語を通じて自然に広東語を学ぶことができます。子どもたちは、地元の伝統行事を体験することで、方言に対する理解を深めると同時に、自分たちの文化の大切さを再認識する機会を得ています。

さらに、地域の商業施設や図書館などでも、方言をテーマとしたワークショップが開催されています。地域の演劇団体やアーティストが協力し、子どもたちに地域の伝説や民話を方言で伝えるイベントが行われ、これに参加することで方言に対する関心を高める取り組みが進められています。

このような教育プログラムは方言の保存と振興だけでなく、次世代が自国の文化を大切にする姿勢を育む重要な機会となっています。地域社会全体が方言の重要性を認識し、その保存に努める姿勢が広がることが期待されます。

4.3 メディアを利用した方言交流の促進

メディアは方言交流を促進するための強力なツールとなっています。SNSやYouTubeなどのプラットフォームでは、方言をテーマにしたコンテンツが増えており、情報を迅速に共有することができるため、多くの人々が方言に触れる機会が得られています。また、地元の方言を使用したテレビ番組やラジオ番組も注目を集めており、視聴者がリラックスしながら方言に親しむことができる場となっています。

例えば、広東語を使った料理番組では、地域特有の料理を作る過程が紹介され、料理の手法とともに広東語の語彙や発音に親しむことができます。視聴者は自然と方言を学びつつ、おいしい料理も楽しむことができるため、一石二鳥の学習体験となります。

さらには、ポッドキャストの形式で他地域の方言を紹介する番組も増えてきています。これにより、異なる地域の方言や文化について学びながら、リスナー同士が意見交換をする場が生まれ、全国的な方言交流が促進されることとなります。

このように、メディアを利用した方言交流は、時間や場所を超えて広がる可能性を秘めており、方言の保存や振興に貢献する重要な手段となっているのです。

5. 方言保存と振興の取り組みへの影響

5.1 方言交流が方言保存に果たす役割

方言交流は、地域のとっておきの文化遺産とも言える方言の保存に大きな影響を与えます。方言を話す人々の間で交流が促進されることで、地域の言語文化が維持され、次世代に伝えるための基盤が整います。また、他地域の方言と交流することで、さまざまな背景を持つ人々が自分たちの方言の価値を再認識することができ、文化への理解と愛着が深まります。

例えば、特定の方言が他地域で人気を博した場合、その方言が地域のアイデンティティの象徴として位置づけられるようになります。しかし、方言の使い手が減少する傾向にある中で、他地域との交流を通じた積極的なアプローチが求められています。方言交流のイベントやプロジェクトは、このような流れを助けるための重要な手段です。

また、方言を学ぶことができる環境を整えることで、子どもたちや若者たちが自身の方言に触れる機会が増え、文化を保存する動きが根づくことが期待されています。方言交流が地域社会に信頼関係を築き、共通の目的に向けた努力が促進されることは、方言保存活動においても不可欠な要素です。

5.2 振興策としての他地域との交流の意義

他地域との方言交流は、地域振興策としても多くのポジティブな影響をもたらします。方言が異なる地域同士の交流が進むことで、地域の魅力や特産品が広く知られるようになり、観光業の活性化や地方創生につながる可能性があります。方言交流を通じて、地域の文化資源が発掘され、それを活用した新たな観光資源が生まれることにも期待が寄せられています。

また、方言を使った地域の特産品や工芸品の販売促進においても他地域との交流は重要です。異なる地域が協力して新しい商品を生み出すことにより、地域間連携が強化され、ビジネスとしての新たな展望が広がります。例えば、特定の方言を使ったチラシや商品パッケージを制作し、他地域の市場にアピールすることで、商品が注目を浴びるケースも見られます。

このように、他地域との方言交流は、単に言語の壁を越えるだけでなく、地域振興においても大きな役割を果たします。地域の独自性を生かしながら、地域間の連携を強化し、文化的な価値を高める取り組みが今後ますます重要になっていくでしょう。

6. 未来に向けた方言交流の展望

6.1 デジタル時代における方言交流の新しい形

デジタル技術の進展により、方言交流は新たな局面を迎えています。SNSやアプリの普及により、異なる地域の人々が手軽にコミュニケーションを取れるようになり、オンライン上での言語学習や文化交流が進展しています。例えば、方言を学ぶためのアプリが多数登場しており、ゲーム感覚で楽しみながら方言を学ぶことができるプラットフォームが増えています。

また、オンラインイベントの開催も新しいトレンドです。このようなイベントでは、地元の文化を持つ人々が自分の方言で話すことで、視聴者にその魅力を伝えるユニークな機会を持つことができます。これにより、地域に興味を持つ全国の参加者が集まり、方言への理解が深まります。

デジタル世代が育つ中、方言は一過性の流行に留まらず、今後も継続的な関心を集めることが期待されます。方言の保存と振興に対するIT技術の融合は、地域文化の活性化に大いに寄与すると考えられます。

6.2 地域間連携の重要性と課題

方言交流を進める上で地域間の連携は欠かせません。しかし、地域間でのコミュニケーションにはしばしば課題も伴います。例えば、方言が異なる地域同士で言語的な壁があることが意識されると、交流に消極的になる場合もあります。また、地域の文化的背景や価値観が異なる場合、誤解や対立が生じることもあります。

たとえば、新しいプロジェクトを進める際には、各地域の文化や習慣を尊重し、共通の目的に向けた協力関係を築くことが重要です。そのため、地域間での方言交流イベントを通じて、互いの文化を学び合う姿勢が求められます。さらに、共に進めるプロジェクトの重要性を理解することで、地域間の結びつきが強化されることが期待されます。

今後、方言交流の促進に向けて地域間の連携を強化し、積極的な交流活動を展開していくことが、文化の多様性を保ちながら地域振興につながる道となるでしょう。

終わりに

他地域との方言交流の取り組みは、地域文化の保存や振興において非常に重要な役割を果たしています。方言はただの言葉ではなく、それぞれの地域に深い歴史と文化的背景が宿っており、多様性を尊重することは、相互理解と協力を生む基盤となります。現代のデジタル技術を駆使しながら、地域の個性を大切にする取り組みが今後ますます期待されます。未来に向けて、方言の交流を通じて地域間の絆をさらに強化し、豊かな文化を共に育んでいくことが、私たちの大きな課題であり、使命でもあると言えるでしょう。