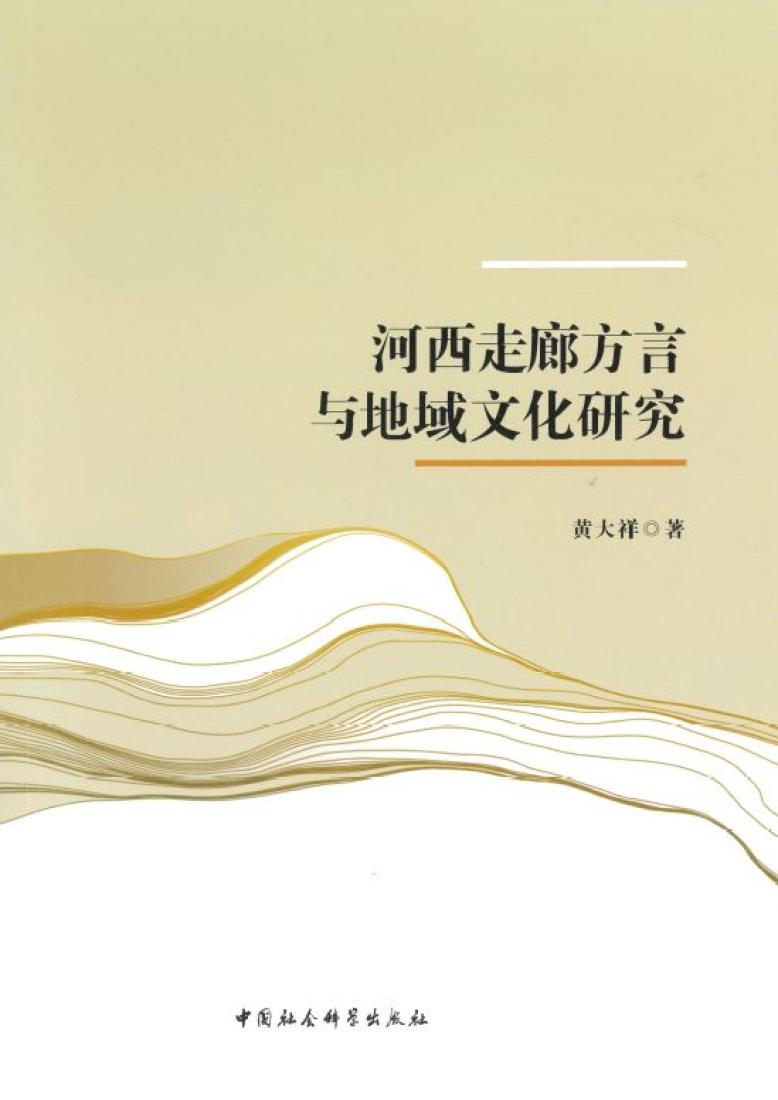

方言と地域文化の関係について考えると、私たちは言葉がどのようにその土地の文化や人々に根ざしているかを理解することができます。中国には数多くの方言が存在し、それぞれが独自の歴史や文化的背景を持っています。方言は単なるコミュニケーションの手段にとどまらず、地域のアイデンティティや伝統、さらには人々の暮らし方までも映し出しています。これにより、方言は地域文化の重要な構成要素となっているのです。

1. 方言の定義と重要性

1.1 方言とは何か

方言とは、特定の地域や集団の人々が話す言葉のことを指します。それは、言葉の発音や語彙、文法の違いがあり、同じ言語でも地域によって大きく異なることがあります。例えば、中国の普通話(標準中国語)と広東語、上海語、閩南語などでは、同じ意味の言葉でも発音が全く異なります。このように、方言は言語の多様性を表すものですが、地域の文化や歴史をも反映しています。

方言の重要性は、地域のアイデンティティや共同体の絆を育む要因ともなっています。例えば、ある方言を話す人々同士は、その言葉を通して共通の文化や経験を持ち、強い帰属意識を形成することができます。リモートエリアや農村部に住む人々にとっては、方言を使うことが、地域の伝統や文化の保持にもつながるのです。

1.2 方言が持つ文化的意義

方言は単なるコミュニケーションの手段ではなく、地域の文化を深く理解するためのカギでもあります。方言には、特有の慣用句や言い回しが多く見られ、これが地域の生活や歴史を語っている点が興味深いです。たとえば、四川省の方言には「辛辣」という言葉が多く使われることから、この地域の料理文化が非常に刺激的であることが伺えます。

また、方言は音楽や文学にも影響を及ぼします。地域の歌や詩は方言で表現されることが多く、これにより地域文化の深さがより際立ちます。たとえば、湖南省や広西チワン族自治区の伝統音楽には、地元の方言が色濃く表現されています。これらの文化遺産は、後の世代に引き継がれ、地域文化を豊かにする役割を担っています。

1.3 方言とアイデンティティの関係

方言は地域のアイデンティティに密接に結びついています。言葉を通じて自分の「出自」を意識し、他者と差別化できる手段ともなるのです。特に、地方から都市部に移住する人々にとって、故郷の方言を使うことは、懐かしさや自分のルーツを再確認する機会でもあります。このように、方言の使用は、アイデンティティの表現の一部とも言えるでしょう。

さらに、方言が地域内の絆を強め、その土地に対する愛着を深める役割も果たします。友人や家族と方言で会話を楽しむことで、親近感やつながりを強化し、地域全体の団結を生む要因になっています。このような側面からも、方言は地域文化の重要な一部であることが示されます。

2. 中国における方言の多様性

2.1 地域ごとの方言の特徴

中国は広大な国土を持つため、地域ごとに多様な方言が存在します。例えば、北方方言として知られる北京語は、普通話の基礎となっている一方で、南方方言の一つである広東語は、音の母音や声調が非常に異なるため、互いに理解しにくい特徴があります。また、福建省の閩南語もまた独自の発音と語彙を持ち、地元住民同士であってもコミュニケーションに困難を感じる場合があります。

各地域の方言は、その土地の自然環境や歴史的背景に影響されています。たとえば、漁業が盛んな漁村地域では、海の生物や漁具を表現する言葉が豊かであり、農村地域についても農作物や農業技術に関する専門用語が多く使われています。このような方言による言葉の多様性は、地域文化の豊かさを物語っています。

2.2 方言の歴史的背景

方言の形成には、長い歴史的経緯があります。中国は数千年に及ぶ歴史を持ち、信仰や民族、交易などのさまざまな要因が方言の多様性を促進してきました。歴史的な大移動や戦争、貿易の影響を受けて、人々が新しい地域に定住することで、各地域の方言が交じり合い、独自の発展を遂げてきたのです。

たとえば、古代の交易路であったシルクロードの影響で、北方地域と南方地域の文化が互いに交流し、言葉にもその影響が見られます。このような歴史的背景を理解することで、方言が地域の文化の重要な要素である理由をより深く知ることができます。

2.3 方言の分類とその地域文化への影響

中国の方言は、一般的に「七大方言」として分類されます。これには、官話(普通話)、粵語(広東語)、閩語(閩南語、閩北語等)、湘語(湖南語)、赣語(江西語)、客家語(客語)、および少数民族の言語が含まれます。各方言には、特有の特色や文化的な背景があり、その地域の生活に深く根ざしています。

例えば、客家語を話す地域では、独特の料理や民俗が形成されており、地元の人々はそれを誇りに思っています。客家人自身は、移住生活で培った特有の文化を維持するため、言語や食文化の保存に力を入れています。このように、方言の分類は単なる言語学的なものに留まらず、地域文化の多様性を理解するための重要な手がかりとなっています。

3. 方言と地域文化の相互作用

3.1 方言が地域文化を反映する

方言は地域文化を反映する一つの鏡とも言えます。地域ならではの風俗や習慣、歴史の出来事が言葉の中に色濃く反映されています。たとえば、少数民族の方言には、その民族特有の信仰や祭り、生活様式が色濃く登場することがしばしばあります。これにより、方言を学ぶことは地域文化をより深く理解する手段となります。

また、地元の方言を使うことで、住人同士の結束感が高まり、地域の伝統を守る意識が生まれます。例えば、年に一度行われる地域の祭りでは、方言が重要な役割を果たし、地元の人々はその場で方言を使いながら共に楽しむことで、絆を深めています。

3.2 地域文化が方言に与える影響

一方で、地域文化も方言に影響を与えます。特定の習慣や生活スタイルが言葉に変化をもたらすことがあるのです。たとえば、都市化が進む中で、自然環境に関連する語彙が少なくなり、逆に都市生活にそぐった新しい言葉が生まれることがあります。これにより、時間とともに方言も変化し続けています。

具体的には、都市部における新しいトレンドや文化の流入により、若者の間でスラングや新語が広まり、それが地域の方言として定着することもあります。これは、方言が静的なものではなく、柔軟性を持つ動的なものであることを示す一例です。

3.3 地域行事と方言のつながり

地域行事は方言と密接に結びついています。多くの伝統的な祭りや行事では、地域の方言が使用され、特有の表現や歌が歌われることでその文化が再現されます。たとえば、中秋節の月見や春節の祝いでは、方言を用いた祝辞や物語が交わされ、これにより地域の伝統が受け継がれています。

このような行事では、方言が単なる言葉ではなく、地域の歴史や価値観、共同体の絆を象徴する重要な役割を果たしています。そのため、地域文化を理解するためには、方言の存在とその使用状況を知ることが欠かせません。

4. 方言の保存と継承

4.1 現代社会における方言の消失問題

現代社会においては、グローバル化や移住が進む中で、方言が消失する危機に直面しています。特に若い世代が都市部に移住し、普通話を主に使うようになることで、地域の方言が用いられる機会が減少しています。これにより、地域文化が希薄化する恐れがあります。

方言の消失は、単に言葉が失われるだけでなく、その地域の文化やアイデンティティも一緒に失われる危険性があるため、非常に深刻な問題です。特に少数民族地域では、言語の保存がそのまま文化の保存につながるため、一層の注意が必要です。

4.2 保存活動とコミュニティの役割

方言の保存には、地域コミュニティの積極的な取り組みが不可欠です。地域住民が中心となって、方言に関する記録を作成したり、地元の文化に基づいたイベントを開催したりすることで、方言の重要性を再認識し、若い世代にも伝えていく必要があります。

例えば、いくつかの地域では、方言を学ぶ教室を開いたり、方言での歌や演劇を行ったりすることで、地域の魅力を再発見しようとする取り組みが進んでいます。また、地域の高齢者が若者に方言を教えることで、自然な形で言語の継承が行われることも期待されています。

4.3 教育における方言の重要性

教育現場でも方言の重要性が注目されています。方言を学習することで、子供たちは自分たちのルーツや地域文化を理解し、自信を持つことができます。さらに、方言の授業を通じて、地域の歴史や伝統を体験し、地域への愛着を育むことができるのです。

特に地方の学校では方言を授業に組み込むことで、地域文化の一部を学ぶ機会を提供しています。これにより、子供たちは言葉の持つ力を理解し、方言を使って表現することで、地域社会とのつながりを深めることができます。

5. 方言とグローバル化

5.1 グローバル化が方言に及ぼす影響

グローバル化の進展に伴い、方言はさまざまな影響を受けています。特に、英語をはじめとする国際共通語が広まることで、地方の方言の使用が減少する傾向にあります。若者たちは、都市部のビジネスや学問の場で普通話や英語を優先的に使うため、方言を話す機会が減少しつつあるのです。

これにより、方言の普及が難しくなるだけでなく、地域文化そのものも影響を受ける恐れがあります。グローバル化は、地域間の文化交流を促進する一方で、地域独自の文化や言語が埋もれてしまう危険性もあるのです。

5.2 方言と多文化共生の重要性

しかし、グローバル化は方言を新たな形で活用する機会も提供しています。多文化共生の観点から、方言は文化の多様性を示す重要な要素と位置づけられることがあるからです。各国の文化が交じり合う中で、方言を理解することは、相互理解を深めるきっかけとなりえます。

また、地域の方言を学ぶことは、地域色を持つ文化を楽しむアプローチでもあります。観光業などで、地域の方言やその魅力を発信することで、外部からの訪問者との交流が生まれ、地域文化の保存にもつながります。

5.3 方言を通じた国際理解

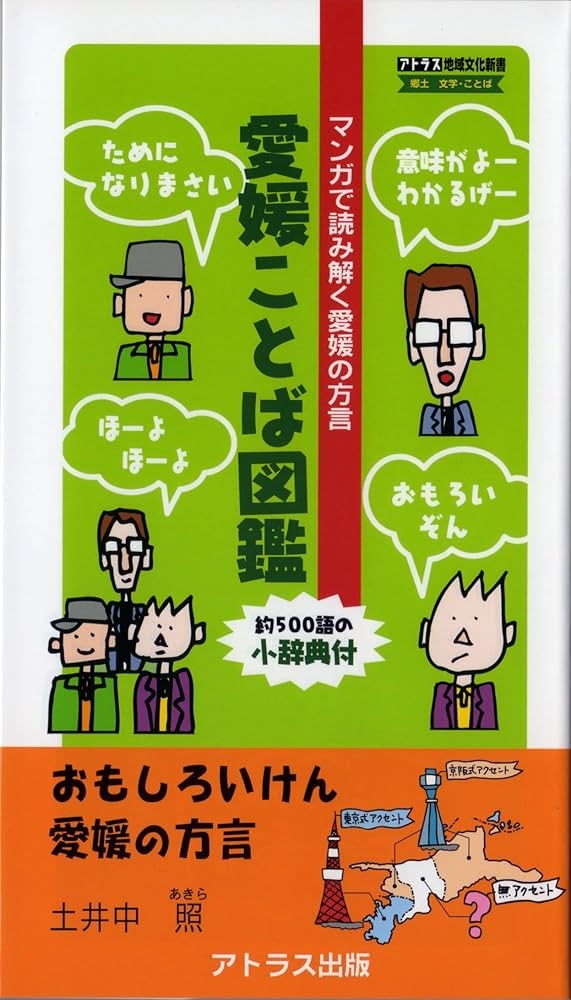

方言を通じて国際理解を深めることも重要です。言葉は文化の一部であり、方言を学ぶことは、その地域の人々の心や生活に触れる貴重な体験となります。例えば、海外の日本人学校などでは、地方の方言を取り入れた授業を行い、海外在住の日本人子女たちが自分のルーツを知る助けをしています。

このように、方言は国際的な文脈でも重要な要素とされており、グローバル社会においても地域文化の価値を再認識する必要性が求められています。

6. 結論

6.1 方言と地域文化の新たな価値

方言と地域文化の関係は、今後ますます重要になってくると考えられます。方言は単なる言語でないことが明らかになり、その文化的、社会的な意義が理解されるようになっています。地域文化の保存や伝承には、方言を学び、使い続けることが不可欠です。

現代において、方言が持つ可能性を再評価し、地域のアイデンティティを育む手段として活用することが大切です。方言は、地域の知恵を次の世代へつなぐ架け橋となりえます。

6.2 今後の研究と未来への展望

今後の研究においては、方言と地域文化の関係性をさらに掘り下げる必要があります。そのためには、地域ごとの方言の保存活動や教育プログラムの充実が不可欠です。また、デジタル技術の発展を活用して、方言を記録し、広める新たな取り組みが求められています。

方言はただの言葉を超えて、地域の豊かな文化や歴史、アイデンティティを象徴しています。私たち一人ひとりが、その価値を再認識し、次なる世代へと伝えていく責任があるのではないでしょうか。

終わりに、このような取り組みを通じて、方言が持つ文化的重要性が再評価され、地域文化が今後も豊かに継承されていくことを願います。方言は、私たちの心の中で生き続け、地域の絆を強めていく力を持っています。