気を整えるための食事法についてお話しします。このテーマは、中国の医学や文化の中核を成すものであり、特に「気」の概念は私たちの健康と生活に密接に関連しています。ここでは、「気」の定義やその種類、さらに気を整えるための食事法について詳しく見ていきます。気を意識した食事法は、古来から受け継がれてきた知恵の一つであり、現代にも通じる重要な要素です。

1. 気の概念とは

1.1 気の定義

「気」という言葉は、日本語の「気」や中国語の「气」に由来し、エネルギーや生命力を表す言葉です。中医学では、気は体の中に流れるエネルギーのことであり、健康を維持するためには必要不可欠です。この気は、宇宙の根源的な力とも考えられており、万物に流れるエネルギーとも言えます。

気はどこにでも存在し、私たち人間の身体の中にも流れています。この流れがスムーズであれば、身体は健康で活力にあふれていますが、逆にこの流れが滞ると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。つまり、気を整えるための手段を知ることが、健康を維持するために極めて重要というわけです。

1.2 気の種類とその役割

気には大きく分けて、「先天の気」と「後天の気」の2種類があります。先天の気は、生まれつき持っているエネルギーのことで、遺伝や環境に影響されます。一方、後天の気は、食事や生活習慣から得られるエネルギーのことです。この後天の気は、健康や体力を維持するために非常に重要です。

また、気は身体の各部位にそれぞれ異なる役割を持っています。たとえば、心臓に流れる気は血液を循環させる役割を担っており、肺の気は呼吸を助けます。気が不足すると、これらの機能が低下し、身体に不調が生じることがあります。気を整えることで、これらの機能が正常に働くことを助けることができるのです。

1.3 気と健康の関係

気は健康維持において非常に大切です。中医学の観点からは、気が不足すると免疫力が低下し、病気になりやすくなると言われています。そのため、気を意識して日常生活を送ることが、健康を守るためには不可欠です。気の流れを良くすることで、身体のすべての機能が正常に働き、病気の予防につながります。

また、気はストレスや感情とも密接に関連しています。ストレスをため込むと気の流れが滞り、結果として身体に悪影響を及ぼすことがあります。逆に、ポジティブな感情やリラックスする時間を持つことは、気を整えるために非常に効果的です。このように、気と健康は切り離せない関係にあるのです。

2. 中医学における食事法の重要性

2.1 食事法の基本原則

中医学では、食事は気を整えるための最も基本的で重要な要素とされています。外部から取り入れる食べ物が身体に影響を与えるため、選ぶべき食材やその調理方法には気を配る必要があります。食事法は、身体を温めたり冷やしたり、または気の流れを円滑にするために工夫されています。

基本的には、「五味(甘・酸・苦・辛・鹹)」と「五色(白・赤・緑・黒・黄)」を意識して食材を選ぶことが推奨されています。それぞれの味や色が、身体に与える影響が異なるため、バランスの良い食事が重要です。また、温かい食事は消化を助け、身体を温める効果がありますので、季節や身体の状態に応じて調整することが大切です。

2.2 食材の選び方

食材の選び方も重要です。中医学では、旬の食材を取り入れることが推奨されています。旬の食材は、その季節の気候や環境に適応した栄養素を含んでおり、身体にとって最も効果的です。また、地元産の食材を選ぶことで、その土地独特の気を取り入れることができ、より体に合った食事を楽しむことができます。

例えば、冬には根菜や暖かい食材の摂取を増やすことで、身体を温める効果があります。一方、夏には新鮮な野菜や果物を中心に食事を取ることで、体温を下げ、爽快感を得ることができます。このように、季節や身体の状態に合わせて食材を選ぶことは、気を整えるために非常に効果的な方法です。

2.3 季節に応じた食事法

季節に応じた食事法を実践することで、体調を整えやすくなります。春には、身体の解毒作用を助けるための食材を、多く摂取することがサポートされます。たとえば、ふきのとうやタラの芽など、春の山菜は新陳代謝を促進し、気の流れを良くするとされています。

夏は、暑さに対応するために、水分を多く含む食材がおすすめです。スイカやきゅうり、トマトなどの夏野菜は、身体を冷やし、気を整える効果があります。秋には、肺を保護するために白い食材(梨や大根など)を摂取することが提案され、冬は温かい煮物やスープが推奨されます。

このように、季節ごとに食事の内容を変えることは、気を整え、体調を維持するために極めて効果的です。四季折々の食材を取り入れることで、身体が本来のリズムを取り戻し、健康を維持できるでしょう。

3. 気を整えるための食材

3.1 エネルギーを補充する食材

気を整えるためには、エネルギーを補充する食材を選ぶことが重要です。特に豆類や穀物は、エネルギー源として優れており、身体に必要な栄養素を多く含んでいます。例えば、小豆や大豆、米は中医学において非常に重要な食材です。これらは消化吸収が良く、気を補うだけでなく、体力を高める役割も果たします。

さらに、ナッツ類、特にクルミやアーモンドは、良質な脂肪とともにエネルギーを供給し、気を整えるためには欠かせない食材です。また、季節に応じた果物を摂取することも体内のエネルギーを補充する手段となります。たとえば、バナナはエネルギー源として非常に優れており、運動前のスナックとしても効果的です。

3.2 消化を助ける食材

消化を助ける食材も、気を整えるためには非常に大切です。消化が良くないと、体内で気が滞り、健康を損なう原因となります。中医学では、白米やうどん、さつまいもなど、消化に優しい食品を摂取することが推奨されています。特に白米は、気を補充するだけでなく、胃腸に優しいため、日常生活に取り入れやすい食材です。

また、根菜類や季節の野菜は、食物繊維が豊富で、消化を助ける働きがあります。特ににんじんやごぼう、大根は消化を助け、体内の気の流れを促進します。これらの食材を利用した煮物やスープは、栄養価が高く、消化にも優れた一品です。

3.3 気の流れを促進する食材

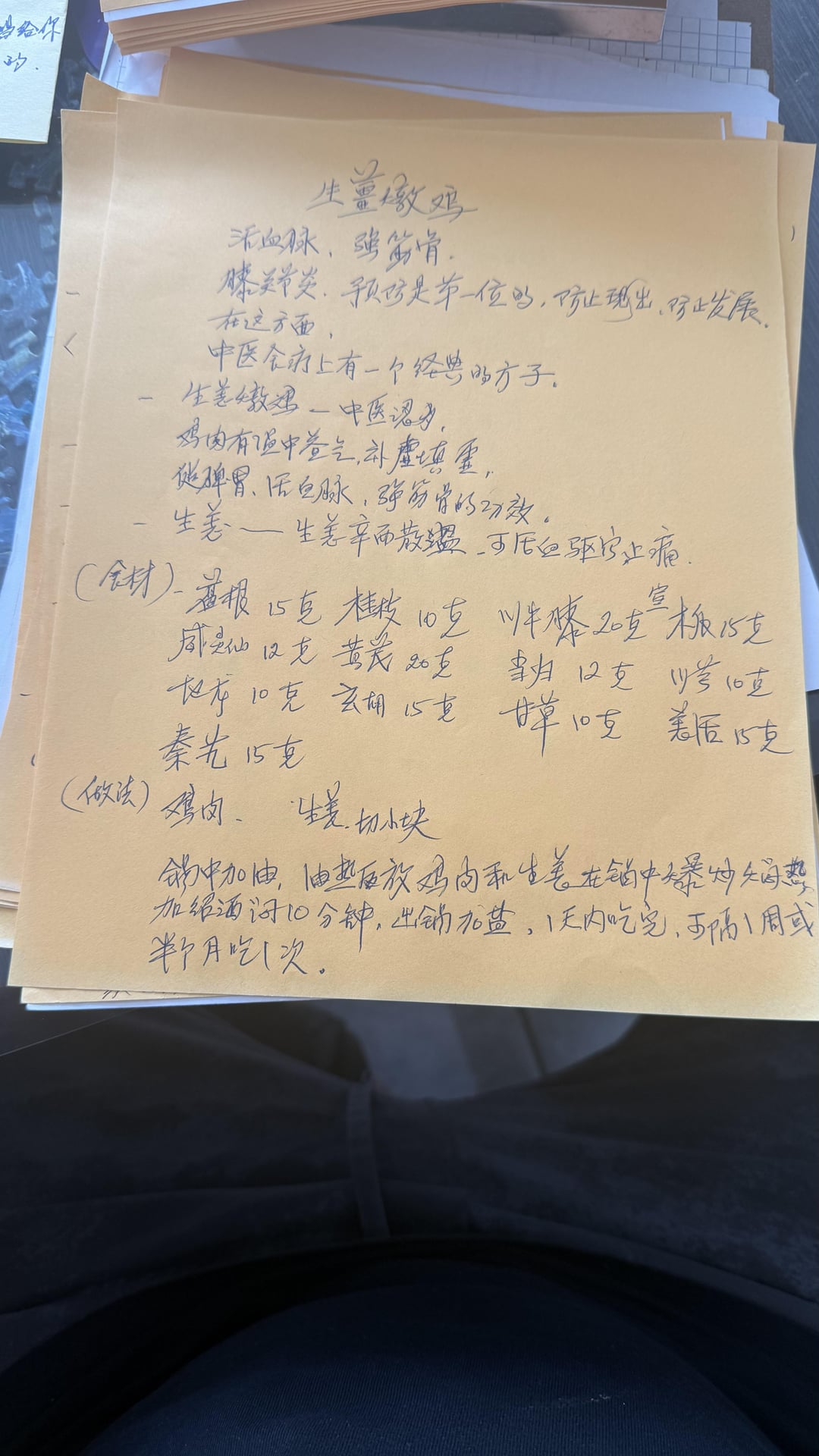

気の流れを促進する食材も、意識的に取り入れる必要があります。香辛料やハーブは、その特徴的な香りにより、気の流れをスムーズにしてくれる役割を果たします。たとえば、しょうがやにんにく、唐辛子などは、その温かい性質により体を温め、気を整える効果があります。

特にしょうがは、体を温める効果が強く、冬の時期に積極的に摂取したい食材です。しょうが茶や生姜を使った料理は、身体の中から温め、気の流れを整える助けになります。また、漢方食材に多く使われる高麗人参は、エネルギーを補い、気の流れを改善するために有効です。

4. 気を整えるための具体的な食事法

4.1 定期的な食事の重要性

気を整えるためには、定期的な食事が必要不可欠です。毎日の食事を規則正しく摂取することで、体内のリズムが整い、気の流れもスムーズになります。また、食事の時間を一定にすることで、身体の消化器官が適応しやすくなり、栄養素の吸収率も向上します。

食事が不規則になると、消化機能が乱れ、気が滞りやすくなります。これにより、全身の疲労感や不調を引き起こす原因となります。毎日の食事を3食バランス良く摂ることは、気を整えるための基本となります。特に朝食をしっかり摂ることで、気を補充することができます。

4.2 調理方法の工夫

調理方法も、気を整えるためには重要な要素です。中医学では、食事の調理法は食材の持つ性質を引き出す手段とされています。揚げ物や脂っこい料理は、気を滞らせる原因となるため、蒸す、煮る、焼くなどの調理法を心がけると良いでしょう。

たとえば、煮物料理は食材の栄養素を逃さず取り込みやすく、消化も助けるため、非常におすすめです。また、スープにすることで、温かくて栄養満点な一品を簡単に作ることができます。発酵食品を取り入れることも、腸内環境を整え、気の流れを良くする手助けになります。

4.3 食事のタイミングとバランス

食事のタイミングやバランスも、気を整えるためには非常に重要です。中医学の観点からは、朝は気を補充する時間、昼は活動するためのエネルギーを摂取する時間、そして夜は身体を修復するための食事を摂るべきとされています。

特に、夜遅くに食事をすると消化に負担がかかり、気が滞る原因に繋がることがあります。夕食はできるだけ早めに摂り、消化に役立つ軽めの内容が望ましいです。また、毎食ごとにバランスの良い栄養を心がけることで、気の流れが整い、健康な身体を維持することができます。

5. 気を整えるための食事レシピ

5.1 簡単に作れるレシピの紹介

気を整えるためには、特別なレシピではなく、日常的に作れる簡単なもので構いません。たとえば、しょうがとにんじんのスープは、体を温め、気を整える効果があります。作り方は、にんじんを薄切りにし、鍋に入れて水を加え、やわらかくなるまで煮ます。その後、すりおろしたしょうがを加えて煮るだけです。優しい味わいと共に、体がホッと温まります。

さらに、豆腐やわかめの味噌汁も気を整えるのに便利な一品です。豆腐は消化が良く、わかめはミネラルが豊富で、身体をサポートしてくれます。これらを使った味噌汁を摂ることで、毎日の食事に気を添えることができます。

5.2 シーズンごとの特別メニュー

季節ごとに特別メニューを考えるのも楽しい方法です。たとえば、春には山菜を使ったサラダ。タラの芽やふきのとうをゆでて、ごまドレッシングで仕上げると、春の味覚を楽しむことができます。秋には、きのこ類をたっぷり使った炊き込みご飯は、季節感だけでなく、食べ応えも良く、気を整える効果が期待できます。

冬には、根菜を使った煮物やスープがおすすめです。大根、人参、じゃがいも等を煮込んだ具沢山のスープは、身体を温めてくれ、冬の寒さに負けない体を作ります。これらの特別メニューは、素材の味を引き出しつつ、健康にも良い一品となることでしょう。

5.3 健康を促進する飲み物

飲み物も気を整えるための重要な要素です。まず、温かい飲み物を飲むことが健康維持に繋がります。たとえば、しょうが湯やハーブティーは、身体を温める効果があります。特にしょうが湯は、寒い季節には心強い味方です。

また、漢方薬を使った飲み物もおすすめです。百合根やクコの実を使ったお茶は、気を補い、身体のバランスを整えてくれます。このような飲み物を生活に取り入れることで、より健康的な毎日を送ることができるでしょう。

6. 食事以外で気を整える方法

6.1 生活習慣の見直し

食事法だけでなく、日常生活の習慣も見直す必要があります。規則正しい生活リズムを保つことで、身体のリズムが整い、自然と気も良い流れになります。また、睡眠時間を確保し、質の良い睡眠をとることも重要です。睡眠不足は気を滞らせ、身体に負担をかける原因となるため、毎日十分な休息を取ることが大切です。

さらに、室内環境にも気を配ることが求められます。空気の流れを良くするために、定期的に換気を行い、心身ともに快適な環境を整えるようにしましょう。快適な環境が整うことで、気の流れも良くなり、健康維持に役立ちます。

6.2 瞑想や運動の重要性

瞑想やリラックス法も、気を整えるために取り入れたい習慣です。簡単な深呼吸やストレッチを行うことで、心身の緊張を和らげ、気の流れを整えることができます。特に瞑想は、内面を見つめ直す時間となり、ストレスを軽減する効果があると言われています。

また、定期的に運動をすることも、気を整えるには非常に効果的です。軽いウォーキングやヨガなど、身体を動かすことで気の流れが良くなり、ストレス解消にも繋がります。自分に合った運動を見つけ、日常に取り入れることで、心身共に健康を保つことができるでしょう。

6.3 ストレス管理の方法

ストレス管理は、気を整える上で無視できない要素です。ストレスは気の流れを滞らせ、身体に悪影響を与えます。趣味や好きなことに時間を使うことで、心のバランスを保つことが求められます。絵を描いたり、音楽を聴くことで、リラックスし、気持ちを落ち着けることができるでしょう。

また、ストレスを感じた時は、深呼吸をするだけでも効果があります。吸気と呼気を意識し、心を落ち着けることで、気の流れを改善できます。さらに、友人や家族と過ごす時間も、心の癒しにつながり、ストレスを和らげる助けとなります。

終わりに

気を整えるための食事法について、さまざまな観点からお話ししました。「気」の概念は、中国文化や中医学の中で非常に重要な要素であり、私たちの健康に直結しています。食事はその一部に過ぎませんが、日々の生活の中で気を意識し、取り入れていくことで、心身のバランスを保つことができるでしょう。

健康的な食生活を実践することで、気が整い、より良い毎日を送ることが可能です。多様な食材をバランス良く取り入れ、季節に応じたメニューを楽しむことが大切です。そして、食事に加えて生活習慣や運動、ストレス管理も意識することで、より効果的に気を整えることができるでしょう。これからの健康的な生活に役立てていただければ幸いです。