儒教は中国文化の根幹をなす重要な思想であり、家庭や社会のあり方に深く影響を与えています。儒教の教えは特に家族の役割分担において深く根付いており、家族内での適切な役割を理解することは、儒教の核心思想を理解する手助けとなります。本稿では、儒教の基本概念から始まり、家族の重要性や役割分担の原則、家族内コミュニケーションの方法、さらには現代社会における儒教の影響について詳しく探ります。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教の起源

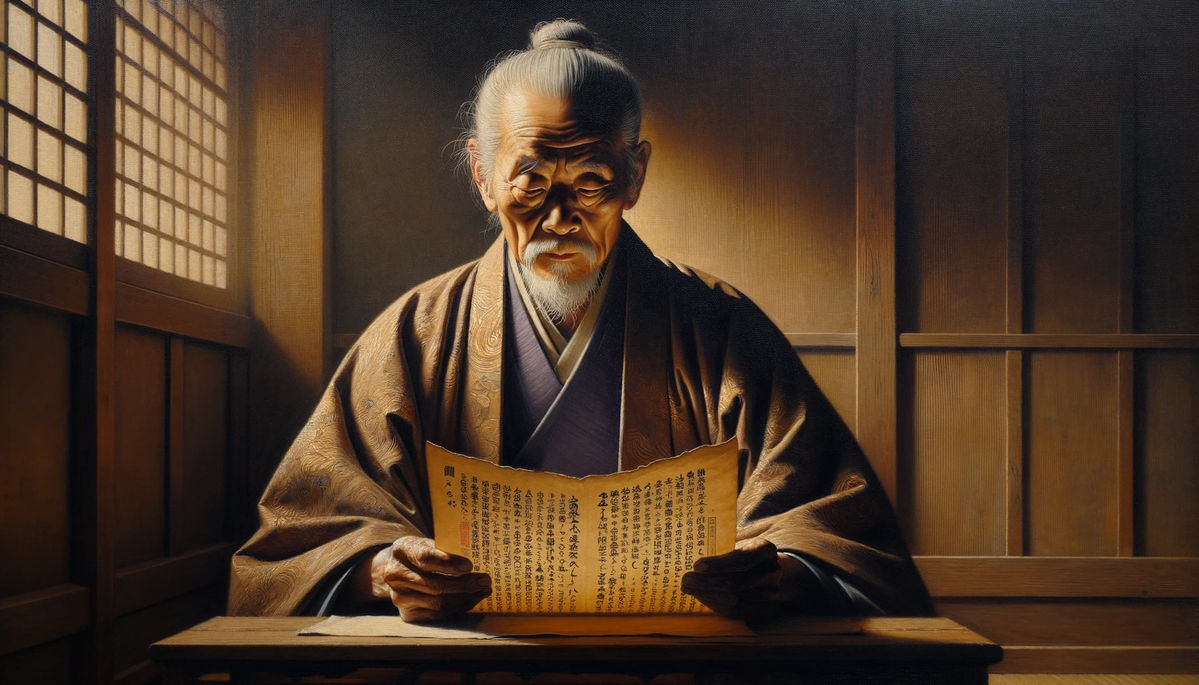

儒教は紀元前5世紀頃、孔子によって提唱されました。孔子は倫理や道徳の重要性を説き、人々に理想的な人間関係を築くことを促しました。彼の教えは、社会の調和を実現するための規範として機能し、歴代の中国の皇帝や官僚に多大な影響を与えました。最初は儒教は少数の知識人の間での思想に過ぎませんでしたが、その後、後漢時代には国家の公式思想として確立されました。

孔子の教えは、五倫(父子・君臣・夫婦・兄弟・朋友)という関係性を重視し、これらが社会の基本単位であると考えています。この五つの関係の中でも、家族の役割が特に強調されており、家族が社会全体の中で果たす役割は非常に重要です。

1.2 儒教の主要思想

儒教の主な思想は、仁(仁愛)、義(正義)、礼(礼儀)、智(知恵)、信(信義)という五つの要素から成り立っています。「仁」は他者を思いやる心を指し、「義」は正しい行動を選択することであり、「礼」は社会秩序を保つための礼儀作法を意味します。それぞれの要素は家庭内の役割分担にも影響を与えており、家族メンバー間の相互作用においても、このような倫理観が重視されます。

儒教における「礼」は特に家族内の社会的な交流において重要で、例えば、年長者に対する敬意や、家父長制度に基づく家族の秩序がこれに関連しています。家族全体が儒教の教えを実践することによって、互いの信頼関係が生まれ、より良い社会を形成する土台が築かれます。

1.3 儒教と中国文化の関係

儒教は中国文化のさまざまな側面に影響を及ぼしてきました。特に教育、政治、家族制度などにおいて、儒教の教えは今でも色濃く残っています。教育に関しては、儒教が重視する道徳教育は、子供たちの価値観形成に重要な役割を果たしています。多くの家庭では、儒教の教えを基にした教育を実施し、子供に仁愛や義理の大切さを教え込むことが一般的です。

政治の面では、儒教は統治における道徳的な基盤を提供します。古代の中国において、皇帝は「天命」を受けて治める「天子」とされ、そのためには高い道徳的基準が求められました。現代でも、リーダーシップやビジネスの倫理観に儒教の教えが影響を与えています。

2. 家族の重要性

2.1 家庭の構成と役割

儒教は家族を社会の基盤と見なします。そのため、家族の構成や各メンバーの役割分担は非常に重要なテーマです。典型的な中国の家庭は、祖父母、両親、子供という三世代が同居する核家族や拡大家族が多く、こうした家族構成は儒教の教えに基づいています。

各世代は独自の役割を持っており、例えば祖父母は経験と知恵を持ち、家族全体の舵取りを行う重要な存在とされています。両親は家庭の中心となり、子供たちに対して教育を施し、道徳的価値観を伝える役割を果たします。子供たちは、両親の忠実な支え手としての役割を持ち、将来的には自らの家族を築く責任があります。

2.2 家族と社会のつながり

儒教において家族は単なる個人の集まりではなく、社会全体とも密接に関連しています。家族が強固であればあるほど、社会全体も安定するという考え方が根幹にあります。家族の道徳教育や秩序が社会の基盤となっているため、家族内での役割分担に基づく協力は特に重視されます。

例えば、家族内で得た知識や価値観は、個々人の行動様式として外部社会にも影響を与えます。儒教に則った価値観を持つ家族が育成された場合、その子どもたちは将来の社会においても倫理観に基づいた行動をとることが期待されます。すなわち、儒教は家族の内部と外部のつながりを強め、より良い社会的関係を築く手助けをします。

2.3 家族の価値観における儒教の影響

家族の価値観は、儒教の教えによって強く影響されています。特に、「孝」の概念は、親や祖先に対する忠誠心や敬意を表すものであり、儒教の中心的な価値観として位置づけられています。これにより、家族の中での年長者に対する尊重や、家庭内の秩序が強調されます。

この「孝」の精神は、日常生活の中でさまざまな形で表れます。例えば、毎年の旧正月や祖先の祭りの際には、家族全員が集まって祖先を敬う儀式を行います。このような行事を通じて、家族の絆はより深まり、儒教の教えが生き生きとした形で実践されています。

3. 役割分担の原則

3.1 男性の役割

儒教では、男性は家族の柱と見なされ、経済的な責任を負う役割が期待されます。主に家族を養い、外の世界での交渉や責任を果たすことで、家族の安定を図ります。また、男子は特に礼儀や道徳の模範を示すことが求められ、家庭内においても秩序を保つための指導的立場が与えられています。

男性の役割は、ただ経済的な面だけではなく、精神的な支柱としても機能します。長い歴史の中で、父親は家庭内での問題解決や教育の場においても重要な影響を持ち、その判断力や知恵が次世代へと引き継がれています。これにより、儒教は家族の中での責任感やリーダーシップの精神を大切にします。

3.2 女性の役割

女性は儒教においても重要な役割を担っていますが、その役割は男性とは異なります。一般的に、女性は家庭内での家事や子育てを担い、家族の心を支える存在とされています。家庭の和やかな雰囲気を作り、子どもたちに道徳的な価値観を教えることが求められます。

また、女性は「三従四徳」という儒教の教えに従い、結婚後は夫に従う存在と見なされてきました。この考え方は近代においてもなお影響をとどめていますが、多くの女性は教育を受け、積極的に社会に参加するようになっています。現代においては、女性が家庭と職場の両方で役割を果たすことが求められるようになっています。

3.3 子供の役割

子どもは家族の未来を担う存在であり、儒教の教えの下で道徳的価値観を学ぶ重要な時期にあります。特に、「孝」の精神を理解し、両親や年長者に対する敬意を示すことは、子どもにとって不可欠な教育の一環です。子どもは家庭の中で、親の教えを受けながら自らの役割を認識し、成長していきます。

教育は儒教の重要な要素であり、子どもは学校だけでなく、家庭でも教育を受けることが期待されています。家庭内での教えや価値観は、学校で学ぶ内容と相互に影響し合い、子どもはより豊かな人格形成が促されます。また、兄弟姉妹間での役割分担も存在し、以下の世代の模範となることが求められます。

4. 家族内コミュニケーション

4.1 価値観の伝承

儒教において、家族内の価値観の伝承は非常に重要です。家庭は子供たちが道徳や倫理を学ぶ最初の場であり、親や祖父母はそれ自体が教育者としての役割を果たします。日々の生活の中で、両親が行う言動や教えは、子供の成長に大きな影響を与えます。例えば、敬老の日の特別な行事を通じて、祖父母への感謝の気持ちが育まれることが期待されます。

また、家庭内のディスカッションや会話も重要です。儒教の教えでは、家庭内での尊重を重視し、オープンなコミュニケーションを奨励します。これにより、家族のメンバーが率直に意見を交流し、相互理解を深めることが可能になります。

4.2 家庭内の合意形成

儒教では、家庭内の意思決定においても合意形成が重要視されます。家族のメンバーはそれぞれ意見を持ち寄り、最終的な決定を共にすることが理想とされています。例えば、子供の進学先や進路について話し合う際に、全員がそれに関与し、意見を言い合う場が設けられます。これにより、家族全体が一致団結することが促されます。

また、家族内での役割分担がきちんとされていることも重要です。これにより、各メンバーが意見を言いやすくなり、良好な家庭環境が保たれます。子共たちがこの合意形成のプロセスに参加することで、将来的に自立した個人として成長する土台が築かれます。

4.3 家族行事と儒教の教え

儒教に基づく家族行事は、家族の絆を強化し、価値観を再確認する大切な機会です。例えば、旧正月や端午節などの伝統行事は、家族が一堂に会し、祖先を敬う儀式を行う際の絶好の機会です。これにより、家族の歴史や伝統が次の世代にも引き継がれ、儒教の教えが生き続けます。

また、こうした行事は、親子の絆を深めるだけでなく、地域社会とのつながりを生むことにも寄与します。家族が伝統を大切にし、他の家族と共同で行事を遂行することで、広い意味での社会的な連帯感が生まれます。儒教の教えが家庭内外での人間関係を円滑にするのです。

5. 現代社会における儒教の影響

5.1 家族観の変化

現代社会において、儒教の影響は依然として大きいものの、家族観には変化が見られます。特に都市化が進む中で、核家族化が一般的になり、家族の構成や機能が変わっています。従来の三世代同居から、親と子の二人三脚での生活が主流となり、家族の役割も見直されつつあります。

また、女性の社会進出が進んでいることも、家族内の役割分担に影響を与えています。教育を受け、職場でも求められる能力を持つ女性が増える中、その役割は経済的な側面にも広がっています。これにより、男性と女性の役割が流動的になり、家庭内での協力関係が求められるようになりました。

5.2 伝統と現代の融合

経済の発展とともに、伝統的な儒教の教えと現代的な価値観が融合する動きが見られます。例えば、儒教の「孝」の精神は、子供たちが親を大切にする心や、年長者を敬う姿勢を育むベースとして活用されていますが、同時に、子供たち自身の意見を重視する傾向も強まっています。これにより、家族内のコミュニケーションが活性化し、より良い関係が築かれています。

また、家族行事を祝う際でも、従来の儀式を守りつつも現代的な要素を取り入れることで、参加者に親しみやすさを感じさせています。たとえば、旧正月のお祝いでは、伝統的な料理を用意する一方で、外国の文化を取り入れた新しい料理が登場することもあります。こうした融合は、伝統を維持しながらも新しい家族文化を育てる手助けとなります。

5.3 現代中国における儒教の位置付け

現代中国において儒教は、単なる古い概念に留まらず、さまざまな分野で再評価されています。特に、教育やビジネス倫理に於いて、儒教の教えは重要な参考となりつつあります。企業では、儒教の教えに基づいて倫理的なビジネスプラクティスを実施し、社内の人間関係を円滑に保つために役立てています。

また、親子間の教育の質を向上させるための意識が高まる中、儒教の価値観が新たな教育プログラムに取り入れられています。教育においては、子どもたちに道徳や倫理の重要性を教えるカリキュラムが作られ、家庭での教育と学校教育が統合される傾向にあります。

まとめ

儒教は中国文化の中核を成す思想であり、特に家族内の役割分担や価値観においてその影響は顕著です。家族の構成や役割、コミュニケーションの様式など、すべての側面に儒教の教えが根付いています。近代化やグローバル化が進む中でも、儒教が持つ倫理的価値観は新たな形で生き続け、家庭や社会の調和を図る重要な要素として明確な位置を占めています。現代社会においても、儒教は家族の絆を強化し、より良い社会を築くための基盤として重要な役割を果たしていることは間違いありません。