鍼灸は、中国の伝統的な医療法として、数千年の歴史を持つ療法です。日本でも広く普及しており、健康と美容のために多くの人々が利用しています。本記事では、鍼灸療法の基本的な概念や効果を理解し、国内外における最新の研究動向を詳しく探ります。特に、鍼灸に対する科学的な検証やその実践に関する実際の事例を取り上げ、今後の展望に繋げていきます。

鍼灸療法の概要

鍼灸の歴史

鍼灸の歴史は古代中国にさかのぼります。少なくとも紀元前2000年から使用されていたとされる鍼灸は、古代の医療文献にも多く取り上げられています。中国の皇帝や貴族たちも、鍼灸による治療を受けていた記録が残っています。日本には、奈良時代に仏教を通じて伝わり、平安時代には多くの医師が鍼灸を取り入れました。これにより、鍼灸は日本独自の解釈と進化を遂げ、今日の鍼灸療法へとつながっています。

鍼灸の発展は、治療技術の研究だけでなく、鍼灸に関する理論の構築も含まれていました。古代の医師たちは、人間の体を「気」の流れで説明し、鍼の刺すポイントを「経絡」と呼ばれる経路に沿って選ぶことを重視しました。このような理論は、現代の医学的アプローチと相まって、鍼灸がどのように効果を発揮するかを理解する基礎となっています。

鍼灸の基本原理

鍼灸療法は、体内の「気」と「血」の流れを調整することを目的としています。鍼を刺すことによって、特定のツボを刺激し、体の自然治癒力を引き出すのです。これを「気の流れを整える」と表現します。例えば、放置された痛みやストレスが蓄積すると、この「気」の流れが滞り、体調不良を引き起こすことがあります。鍼灸は、これを改善するための手法であり、身体のバランスを保つ役割を果たします。

具体的には、鍼灸によって特定の神経や筋肉を刺激することで、血行が促進され、痛みの軽減やリラックス効果が期待できます。また、経絡を刺激することで、自律神経系や内分泌系にも良い影響を与えるとされています。これにより、様々な病状や体調の改善が図れるというわけです。

鍼灸の役割と作用

鍼灸は単なる痛みの緩和だけではなく、全体的な健康促進にも寄与します。例えば、慢性的な疲労感やストレスの軽減、免疫力の強化といった多岐にわたる効果があります。鍼灸による刺激で放出されるエンドルフィンは、痛みを和らげるだけでなく、気分を向上させる効果もあります。

特に、ストレス社会に生きる現代人にとって、鍼灸療法は非常に有効な選択肢です。多忙な生活の中で、自分自身の心と体のバランスを取るための手段として、多くの人が鍼灸を取り入れています。また、鍼灸は副作用が少ないため、薬物治療が難しい妊婦や高齢者にとっても安心して利用できる療法とされています。

鍼灸療法の効果

血行促進と痛みの緩和

鍼灸の最もよく知られた効果は、血行の促進と痛みの緩和です。鍼が経穴に刺さることで局所的な血流が増加し、炎症が軽減されるため、頭痛、肩こり、腰痛などの慢性的な痛みが緩られます。実際に、多くの研究で鍼灸療法が慢性疼痛に対して有効であることが示されています。例えば、2016年に発表されたメタアナリシスでは、鍼灸が慢性腰痛に効果的であることが示され、多くの患者が鍼灸治療後に痛みの改善を実感したことが報告されています。

また、鍼灸によって痛みを感じる神経の閾値が上昇することで、痛みを軽減する作用があるとも考えられています。このメカニズムは、オピオイド系の神経伝達物質の放出を促進することで達成されるとされ、鍼灸が持つ生物学的な効果を理解する上でも重要です。

ストレス軽減とリラクゼーション

鍼灸は、ストレスや不安の軽減にも効果的とされています。特に、現代のライフスタイルによるストレスが慢性化している中で、鍼灸は心身のリラクゼーションを促進します。施術を受けることで、自律神経のバランスが整えられ、心拍数や血圧が低下し、深いリラクゼーション状態に導かれることが多いです。

ストレスが減少することにより、心の健康を保つことも可能です。心身のバランスが整うことで、集中力が向上し、日常生活の質が向上します。このような効果が、多忙なビジネスパーソンや精神的な負担を抱える人々にとって重要な理由となっています。

免疫力の向上

鍼灸には免疫力を高める効果もあるとされ、特に風邪やインフルエンザの予防に寄与することが期待されています。鍼灸によってリンパの流れが促進され、免疫細胞が活性化することで、身体が外部からの侵入者に対抗しやすくなります。研究によると、鍼灸治療を受けた患者の中には、風邪を引く頻度が減少したという結果も出ており、これは鍼灸が免疫系に与える影響を示唆するものです。

特に、過度なストレスや生活習慣の乱れが免疫力に悪影響を与えることが多い現代社会において、鍼灸は自然な形で健康を守る方法として重宝されています。これにより、医療機関を訪れる機会が減り、自己管理による健康維持がより身近な選択肢となっています。

国内における鍼灸研究

日本での鍼灸の普及

日本における鍼灸の普及は、江戸時代に大きく進展しました。当時、多くの医師が鍼灸の技術を習得し、庶民の間でも手軽に施術を受けることができるようになりました。現在では、鍼灸は医療の一環として認められ、国家資格を持った鍼灸師が全国に数多く存在します。これにより、鍼灸はより安心して受けられる療法となっています。

また、最近では、鍼灸の技術を用いた美容セラピーやリラクゼーションマッサージも人気を博しています。若い世代からシニア層まで幅広い年齢層に支持されており、鍼灸の現代的なアプローチが新たな受容を生んでいると言えます。

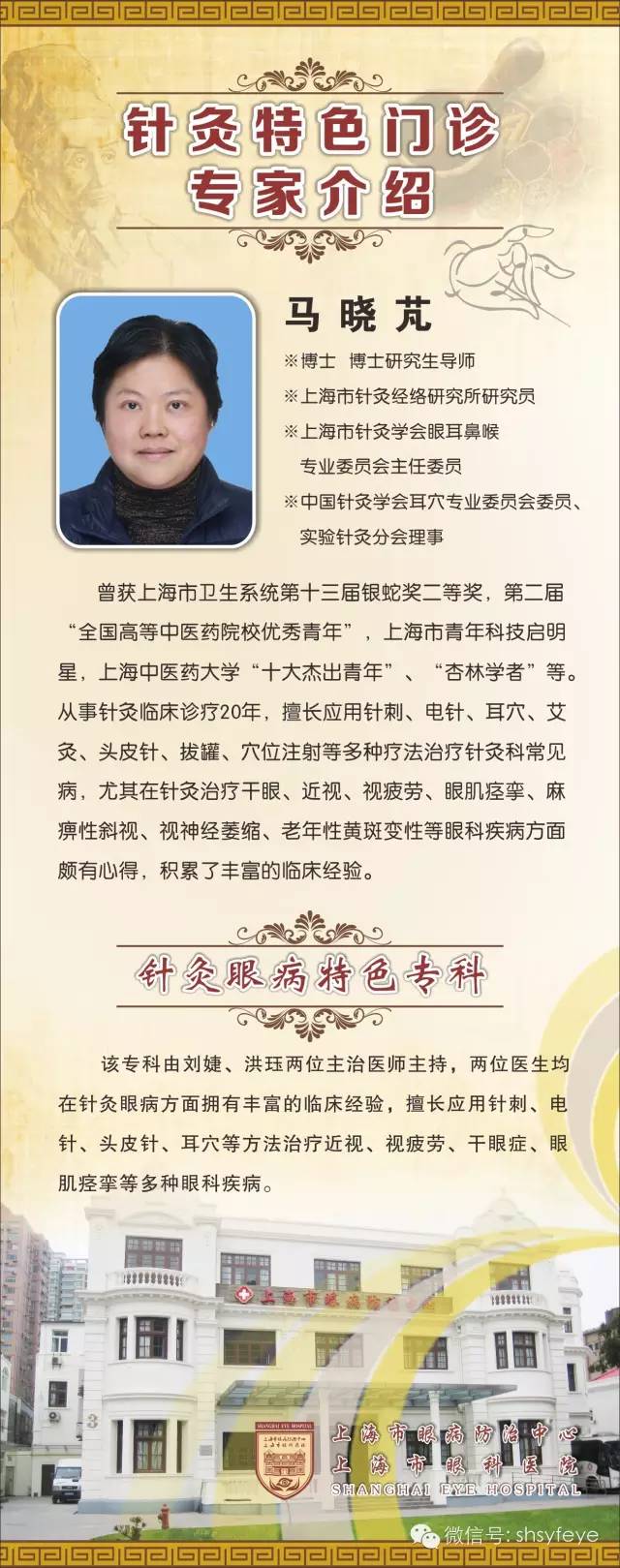

主要な研究機関とその成果

日本国内では、いくつかの大学や研究機関で鍼灸に関する臨床研究が進められています。代表的な機関としては、東京医療専門学校や国際医療福祉大学、さらには鍼灸専門の研究チームがあります。これらの機関では、鍼灸の効果を科学的に検証するための研究が行われており、治療実績や患者への影響を詳細に分析しています。

例えば、東京医療専門学校では、肩こりや頭痛に対する鍼灸の効果を評価する研究が進行中です。多くの患者が治療を受けた結果、症状の改善が見られたことが報告され、鍼灸の有効性が広く認知されるようになっています。このような科学的な裏付けが、今後の鍼灸療法の普及を後押しすることとなるでしょう。

現在の研究課題

鍼灸に関する研究は進展していますが、課題もいくつか残っています。例えば、鍼灸の効果を定量的に測定する方法の確立や、鍼灸による効果とその生理学的メカニズムの解明が求められています。現在のところ、鍼灸が持つ生理的効果に関するメカニズムはまだ完全に理解されていないため、さらなる研究が必要です。

また、鍼灸の知識や技術の普及を目的とした教育プログラムの充実も重要です。これにより、今後ますます多くの医療従事者が鍼灸を活用できるようになり、患者へのとなる施術がさらに効果的なものになると期待されています。

海外の鍼灸研究

鍼灸の国際的な評価

鍼灸は現在、国際的に高く評価されています。特に、アメリカやヨーロッパでは、鍼灸治療が医学的に認められ、多くのクリニックで取り入れられるようになりました。アメリカの国立衛生研究所(NIH)も、鍼灸の有効性を一定の治療として認識し、慢性痛やストレスの軽減に効果的な手法だと評価しています。このような国際的な認知が広がることで、鍼灸のさらなる普及が期待されています。

国際的な鍼灸学会も定期的に開催されており、世界中の研究者や施術者が集まり、最新の知見や技術を共有しています。こうした交流を通じて、鍼灸の理論や技術がグローバルに発展して 現在の医療環境においても重要な治療法の一つとして位置付けられています。

主要な研究事例

海外では、鍼灸に関する多くの臨床研究が行われています。たとえば、アメリカの天使医療研究所では、鍼灸が化学療法の副作用を軽減する効果に関する研究が行われ、多くのがん患者が鍼灸によって著しい改善を見せたことが報告されています。このような研究結果は、鍼灸が苦痛を和らげる有効な手段であることを示すものであり、今後の医療に対する貴重な示唆となります。

さらに、オーストラリアを中心とした研究チームが行った大規模なメタアナリシスでは、鍼灸が我々の健康に多方面にわたる利益をもたらすことが示されています。この結果は、鍼灸が伝統的医療としての位置を確立するための重要な科学的データとなっています。

海外における治療のトレンド

最近のトレンドとして、鍼灸が他の治療法と組み合わせて用いられるケースが増えています。西洋医学と統合医療のアプローチが進む中で、鍼灸は疼痛管理やリハビリテーションの一環として取り入れられています。こうした動きが世界の医療スタイルに新たな可能性をもたらしています。

特に、アメリカやヨーロッパのクリニックでは、疼痛治療の一環として鍼灸を取り入れたプログラムが増加傾向にあります。患者にとっても、鍼灸と西洋医学が連携することにより、より総合的で効果的な治療が受けられる利点があります。この流れは、今後の鍼灸が国際的に評価される上でも、重要な要素となるでしょう。

鍼灸の未来と展望

鍼灸の新しい応用分野

今後の鍼灸の発展は、新しい応用分野の開発に期待が寄せられます。たとえば、近年では鍼灸が不妊治療や美容療法、さらにはメンタルヘルスの領域にも取り入れられるようになっています。特に不妊治療では、鍼灸がストレスの軽減や血行促進に寄与することが注目されており、妊娠率の向上に貢献しています。

また、美容鍼やダイエット鍼灸も注目を集めており、特に若年層から高い支持を得ています。これにより、鍼灸の新たな市場が開拓されつつあり、実際に多くの鍼灸院で変化が見受けられます。このような新しい応用分野が増えることで、鍼灸の受容が広がることが期待されています。

鍼灸と他の療法との統合

鍼灸は他の療法との統合が進むことで、より効果の高い治療法としての地位を確立する可能性を持っています。西洋医学やカイロプラクティック、マッサージ療法などとの併用により、相乗効果を得ることができると多くの専門家が考えています。たとえば、慢性的な腰痛に対して鍼灸と物理療法を組み合わせることで、患者の回復が早まることが示されています。

統合医療の重要性が高まる中で、鍼灸は補完医療の一環としての役割を果たし続けるでしょう。患者が望む治療スタイルに応じた柔軟な対応が求められる中で、鍼灸は新たな道を切り開く可能性を秘めています。

鍼灸研究の将来の方向性

躍進する鍼灸研究の中で、今後はさらなる科学的根拠の確立が求められます。鍼灸がどのようにして効果を発揮するか、その基本的メカニズムを解明することが、鍼灸の信頼性を高めるために不可欠です。国内外の研究機関が連携し、新しい臨床データの取得や具体的な治療法の開発が進むことで、より多くの人々に鍼灸が恩恵をもたらすことができると信じています。

さらに、鍼灸の国際的な普及や規制の整備にも注力が必要です。鍼灸の技術と知識が広がることで、多くの患者が安全で効果的な治療を受けることができる環境を整えていくことが求められています。

まとめ

鍼灸は、古くから続く伝統医療でありながら、現代においても多くの可能性を秘めています。国内外での研究が進む中で、鍼灸の効果や応用範囲が拡大し、患者にとっての選択肢が豊かになっています。科学的な根拠の確立や他の療法との統合が進むことにより、鍼灸は今後ますます重要な役割を果たすことでしょう。健康で幸福な生活を送るための一助として、鍼灸に注目する価値は大いにあります。