道教の音楽と漢詩の相互作用について、深い掘り下げが必要です。この主題は、古代中国の文化と精神世界を理解する上で重要な役割を果たしています。道教音楽と漢詩は、それぞれ独自の発展と特性を持ちながらも、互いに影響を与え合い、豊かな文化的な交流を生み出してきました。この文章では、道教の音楽と漢詩の本質に迫り、その関係性を明らかにしていきます。

1. 道教の音楽の概要

1.1 道教音楽の起源

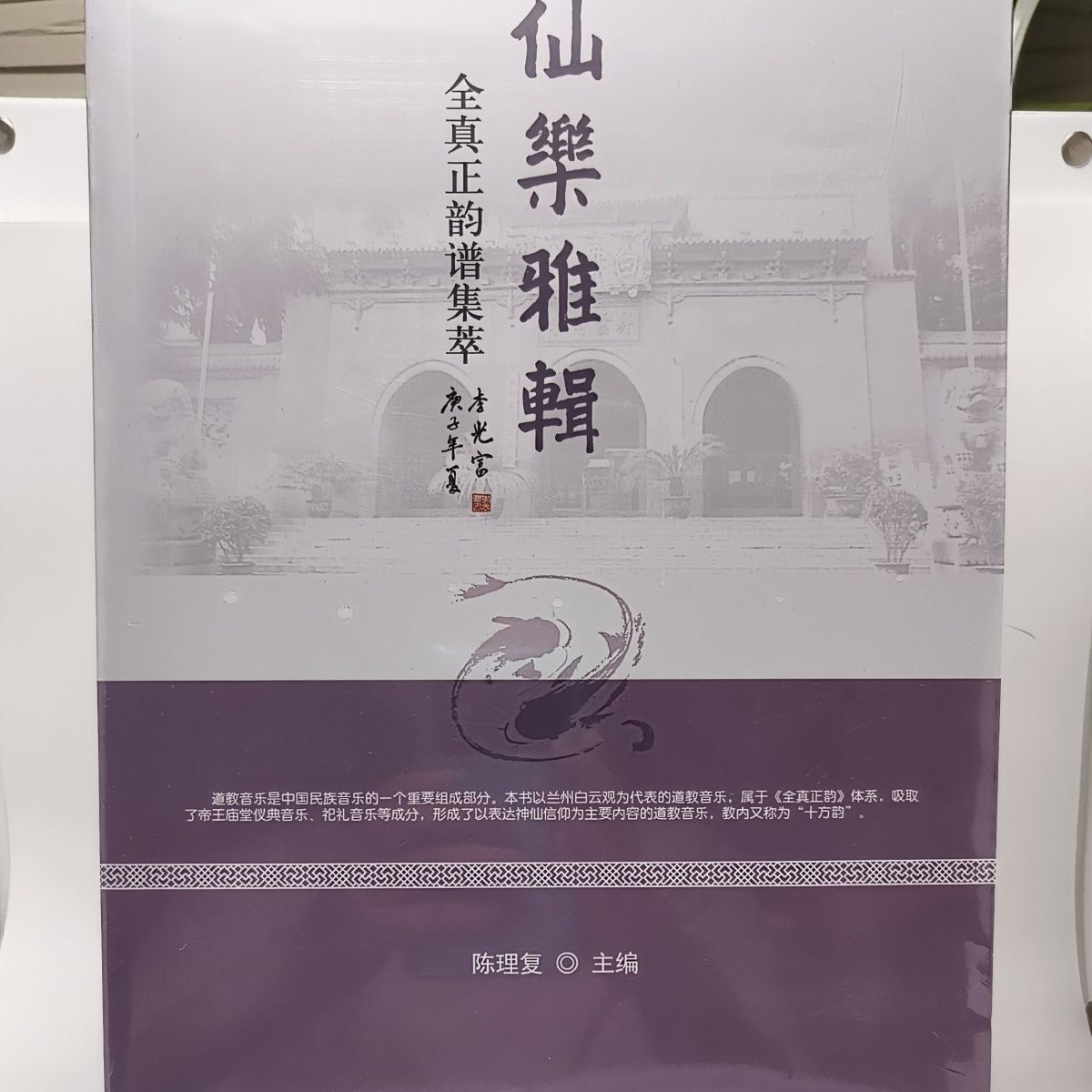

道教の音楽は、古代中国の宗教や哲学と密接に関連しています。その起源は、周王朝時代にまで遡り、音楽は祭りや儀式において重要な役割を果たしていました。特に、道教の発展とともに音楽は宗教儀式に不可欠な要素となり、神々への奉納や霊的な儀式で使用されるようになりました。

道教音楽の特徴的な点は、自然のリズムや調和を重んじることです。道教の音楽は、宇宙の法則や自然界の調和と結びついており、これによって人々は精神的な安らぎを得ることができます。音楽が持つ霊的な力は、煩悩を取り払い、心を清める手段として重視されました。

1.2 道教音楽の種類と特徴

道教音楽は、主に神楽(かぐら)と呼ばれる伝統的な舞踏音楽や、経典の朗読に伴う音楽、さらには道教寺院で行われる儀式音楽など、多岐にわたるジャンルがあります。神楽は、神々と人々との交流を象徴し、特定の神を祝うために演奏されます。楽器としては、リュートや鐘、笛などが使われ、これらはそれぞれ異なる音色を持ち、儀式の雰囲気を一層引き立てます。

道教音楽の特徴の一つは、旋律がシンプルでありながら心に残るメロディーであることです。多くの場合、音楽はゆったりとしたリズムで進行し、聴く者に深い安らぎをもたらします。また、道教の音楽には、特定の効果を狙った「調和の音」が含まれており、これは気の流れやエネルギーの循環を助けると信じられています。

1.3 道教音楽の役割

道教音楽の役割は、単なる娯楽ではなく、スピリチュアルな意味合いが強いものです。儀式や祭りの場で音楽を通じて神々とコミュニケーションを図り、神聖な世界への接続を図ることが重要視されています。音楽を使用することで、参列者は自らの運命を見つめ直し、心の平穏を得ることができます。

また、道教音楽は、教えや哲学を伝える手段ともなります。多くの道教の経典には、音楽と詩が融合した形で描かれています。これにより、道教の教義や思想をより多くの人々に伝えることが可能となりました。音楽と詩の相互作用は、聴衆に深い感銘を与え、道教の理念を感じ取りやすくしています。

2. 漢詩の基本概念

2.1 漢詩の歴史的背景

漢詩は、中国文学の中でも特に重要な位置を占める詩の形式です。その起源は古代にさかのぼり、周代から始まるとされています。漢詩は、詩の表現方法として独特で、高度な技巧が求められるため、多くの詩人が必要とされました。特に、漢詩は漢王朝の時代に大きな発展を遂げ、詩経や楚辞などの古典作品によってその地位を確立しました。

漢詩の魅力の一つは、自然や人々の感情を豊かに表現する能力です。詩人は、自然の景色や日常生活の一場面を詩的に捉え、それを通じて普遍的な真実を表現しようとしました。また、漢詩は、社会的なテーマや政治的なメッセージを伝える手段としても使用され、詩人はその作品に自らの思いや理想を込めることが多かったのです。

2.2 漢詩の種類と形式

漢詩には、様々な種類と形式があります。特に、五言絶句や七言律詩は、代表的な形式として知られています。五言絶句は五つの言葉から成り立つ四句の詩で、七言律詩は七つの言葉で四句または八句の詩です。これらは、韻を踏むことが求められるため、音韻の美しさが際立つ作品といえるでしょう。

さらに、漢詩は、古典的なテーマや自然の景色、友情、愛情、人生の儚さといった幅広いテーマを扱います。例えば、杜甫や李白といった詩人の作品は、彼ら自身の人生観や政治的な思いを色濃く反映しています。これにより、漢詩は時代を超えて多くの人々に愛され、受け継がれてきました。

2.3 漢詩の美学とテーマ

漢詩の美学は、簡潔な表現と深い意義を持つ言葉の選び方にあります。詩は短いながらも、自然の美や人生の真理を捉え、人々に感動を与える力を持っています。また、漢詩では、象徴や比喩が多用され、これによって詩の奥深さが増しています。

テーマとしては、自然や社会、個人の内面に焦点を当てたものが多く、詩人はその中で感情を表現します。特に、道教的な考えが色濃く反映されることもあり、自然の中に生きる人間の姿や、精神的な探求が詩の中で描かれることが頻繁にあります。

3. 道教と漢詩の関係

3.1 道教思想が漢詩に与えた影響

道教思想は、漢詩の表現にも大きな影響を与えています。道教の重要な理念である「自然との調和」や「無為」の考え方は、多くの詩人の作品に求められるテーマとなりました。道教的な視点から見ると、詩は自然の調和を描く手段として機能し、詩人は物事の本質を探求することになります。

また、道教の象徴的なイメージが詩に取り入れられることで、詩の内容がより深く、また多層的なものとなることもあります。たとえば、山や水といった自然の要素は、道教の思想と密接に関連しており、それらが詩の中で豊かな象徴性を持つことが多いのです。

3.2 漢詩における道教の表現

漢詩において、道教の教えや理念が直接的に表現されることもあります。李白や杜甫などの著名な詩人は、道教に影響を受けた作品を多く残しています。例えば、李白の詩には、自然や神々との一体感が見られ、道教的な世界観が色濃く反映されています。

また、漢詩の中での「気」や「無」に関する表現も道教的な要素を持っています。これらの言葉は、詩人が追い求める真理や精神的な成長を象徴するものとして詩の中に盛り込まれ、詩を深い哲学的な層へと導きます。

4. 音楽と詩の融合

4.1 漢詩における音楽的要素

漢詩には音楽的要素が多く含まれており、詩を朗読する際にリズムやメロディーを意識することは非常に重要です。詩の言葉はその音の響きやリズム感によって、その美しさが更に引き立ちます。五言詩や七言詩のリズムは、自然と音楽的なフレーズを生み出し、詩は音としても神秘的な体験を提供します。

音楽的な要素は、詩の表現力を豊かにし、聴衆に強い印象を与える役割を果たします。特に、道教音楽との融合により、漢詩はその情緒や雰囲気に音楽が加わることで、さらなる深みを持つことになります。道教の儀式の場において、詩と音楽が一体となることで、神秘的な体験が生まれます。

4.2 道教の儀式と歌唱

道教の儀式においては、音楽と詩が一緒に扱われることが多いです。儀式の中では、詩の朗誦と音楽の演奏が相互に補完し合い、神聖な雰囲気を創造します。歌唱は、儀式の重要な要素であり、神々への奉納や霊的なメッセージの伝達を目的としています。

このような儀式では、道教音楽が心を落ち着け、同時に詩の内容を強調する効果があります。たとえば、詩を吟唱することで、神聖な空間が生まれ、参加者はその瞬間に神秘的な体験を得ることができます。音楽と詩が一体となることで、信仰の深さや個人の霊的な感覚が増すのです。

4.3 音楽と詩の相互作用の事例

音楽と詩の相互作用は、具体的な作品や儀式の中で見ることができます。例えば、有名な道教の詩「登高する詩」においては、自然の景色が音楽的なリズムで描かれ、聴く者に心の平和をもたらします。この詩では、音楽のリズムが詩の内容を強調し、より深い理解を助けます。

さらに、道教の祭りでは、特定の詩が音楽に合わせて朗読され、その場の雰囲気が一層高まります。このような相互作用により、参加者は精神的な安らぎを感じ、日常生活の煩わしさから解放されます。また、このような文化的な実践が、道教音楽と漢詩の共生を象徴するものとして重要な役割を果たしています。

5. 現代における道教音楽と漢詩の再評価

5.1 現代の道教音楽の形態

現代社会において、道教音楽は新たな形態に進化しています。伝統的な儀式や祭りの場での演奏に加え、現代の音楽シーンでも道教音楽が取り入れられるようになっています。たとえば、ポップ音楽やエレクトロニック音楽の要素と融合することで、若い世代にアプローチしています。

さらに、道教音楽のリバイバルや再評価が進む中で、伝統的な楽器や歌唱法が現代音楽に再解釈され、新たな表現へと昇華しています。これにより、昔ながらの音楽が新たな解釈を受け、それが新しいリスナーとの繋がりを生み出しています。

5.2 漢詩の現代的解釈

同様に、漢詩も現代的な視点から再評価されています。今の時代、詩の言葉が持つ力や美しさが再認識され、詩を通じて現代の問題と向き合う試みが増えています。特に、SNSやデジタルメディアを活用した詩の発表は、若い世代と詩の新しい関係を築く重要な手段となっています。

現代の詩人は、伝統的な漢詩の形式を踏まえつつも、それに囚われず独自の声を発信しています。これにより、過去の文化を尊重しつつも、新しい時代の価値観や感情を反映した作品が生まれています。

5.3 音楽と詩の新たな相互作用

音楽と詩の新たな相互作用は、現代のアートやパフォーマンスにおいても見られます。多くのアーティストが、漢詩の言葉と音楽を融合させ、新しい表現形式を追求しています。例えば、詩を音楽にインスパイアされたライブパフォーマンスは、視覚と聴覚の両方を楽しませる体験となります。

また、デジタルプラットフォームの活用により、詩と音楽を組み合わせた作品が広く共有されるようになっています。このような動きは、伝統の枠を超えた、新しい文化的な対話を生み出しており、道教音楽と漢詩の融合が現代において復活しています。

6. 結論

6.1 道教音楽と漢詩の意義

道教音楽と漢詩の相互作用は、中国の文化の中で多大な意義を持っています。この二つの要素は、古代から現代に至るまで、人々の精神的な探求や文化的なアイデンティティの形成に寄与してきました。道教音楽は、人々に安らぎや啓示を提供し、漢詩は深い思索や感情を表現する手段として機能しています。

こうした相互作用は、個人の社会的なつながりや文化的なアイデンティティの一部を形成する要因にもなっています。音楽と詩の中に流れる共通のテーマや価値観は、聞く者や詩を読む者に深い感動を与え、中国文化の豊かな奥深さを感じさせてくれます。

6.2 今後の研究の方向性

今後の研究においては、道教音楽と漢詩のさらなる関係性や相互作用の探求が求められます。特に、現代の視点から評価されるこれらの文化要素の影響や再構築の過程を探ることが、より一層重要となるでしょう。また、国際的な視点からも中国文化における音楽と詩の役割を理解し、他の文化との比較を通じて新しい知見を得ることが期待されます。

「終わりに」として、道教音楽と漢詩の相互作用についての理解は、文化の多様性や人間の精神的な探求に対する appreciation を深めることに繋がります。このテーマは、今後も多くの研究者たちによって掘り下げられるべき重要な領域であるといえるでしょう。