水墨画は、中国と日本の芸術文化において特異な立ち位置を占めています。両国の水墨画は、同じ起源を持ちながらも、その表現方法や技法、色彩の使い方においていくつかの顕著な違いがあります。この記事では、中国の水墨画と日本の水墨画における色彩の違いについて、歴史や技法、文化的背景を基に詳しく探求していきます。

1. 水墨画の基礎

1.1 水墨画の歴史

水墨画は、古代中国に起源を持つ伝統的な絵画スタイルで、主に墨と水を使用して描かれます。水墨画の歴史は非常に長く、唐代(618-907年)や宋代(960-1279年)にはすでに確立された技法が存在していました。特に宋代には、水墨画が文学と哲学と深く結びつき、自然界の美しさを描き出す手法として幅広く支持されました。この時期、風景画や花鳥画が発展し、技術的にも成熟を迎えました。

一方、日本では平安時代(794-1185年)に中国の水墨画が伝わり、その後、独自の発展を遂げます。最初は中国の水墨画を模倣しましたが、次第に日本独自のスタイルが形成され、特に江戸時代(1603-1868年)には多くの画家が活躍しました。このように、水墨画の発展は国ごとに異なる道を辿り、そしてその後のアートシーンにも大きな影響を与えました。

1.2 水墨画の技法

水墨画には、主に「淡墨」と「濃墨」の二つの技法が存在します。淡墨は柔らかく、優雅なタッチを表現するために使用されます。一方、濃墨は強い印象を与え、形や構造を明確にするために使われます。この二つの技法を使用することで、画家は物体の質感や陰影を生み出し、立体感を生かした表現が可能となります。

また、筆の運びや水の量、墨の濃さによって、画面上にさまざまな表情を作ることができます。例えば、水の流れや風の動きを描写する際には、その動きに応じた筆運びが必要です。中国の水墨画は、このような技法を駆使して、自然を写し取るだけでなく、画家の内面的な感情や哲学も表現する手段となっています。

1.3 水墨画の材料

水墨画の制作には、特別な材料が必要です。墨は特に重要で、伝統的には墨の石を使い、硯で細かく磨り出して使用します。品質の良い墨を使うことで、深みのある色彩が出せ、作品に奥行きが生まれます。また、紙や絹などの支持体も多様で、特に中国では高級な和紙を使うことが多いです。

日本でも墨は重要ですが、竹筆や特有の「和紙」が用いられる点が異なります。和紙はその独特な質感から、光の反射や吸収が違い、作品の印象を大きく変える要素となります。このような材料選びは、結果的に色彩や表現の仕上がりに影響を与え、国の文化的な特性を色濃く反映するものです。

2. 中国の水墨画の色彩表現

2.1 色彩の役割

中国の水墨画における色彩は、単なる装飾的要素ではなく、作品のメッセージやテーマを強調する重要な役割を果たします。伝統的には、墨を基本に抑えたモノクロームの表現が主流でしたが、後には、色彩を加えることが一般化し、ますます多様な表現が可能となりました。特に、青や緑の色彩により、自然の美しさや季節感を強調する手法が多く見られます。

色彩はまた、感情を表現する手段ともなります。画家は、特定の色を使うことで、観る者に特定の感情を喚起させることができます。例えば、赤は喜びや幸運を象徴し、黒は静寂や深い思索をもたらすことがあるため、慎重に選ばれるべき色彩です。

2.2 主な色彩テクニック

中国の水墨画では、色彩を用いたさまざまなテクニックが存在します。薄く重ねることで色の濃淡を作り出す「重ね塗り」技法や、自然の風景を表現するための「摺り描き」などがあります。これにより、立体感や奥行きを与え、実際に感じる風景に近い印象を与えます。

また、筆圧や水の使い方によっても色の表現が異なります。筆圧によって色の強さが変わり、水の使い方によって透明な表現や濃厚な表現が可能です。例えば、薄い水墨で描かれた山々は、遠くにある印象を与え、濃い墨で描かれた木々は、近くの存在感を強調します。このように、テクニックを駆使することで、画家の意図や視点を視覚的に表現することができます。

2.3 色彩の象徴性

中国文化において、色彩は深い象徴性を持っています。例えば、青は広大な空や海を象徴し、自然との調和を意味します。緑は生気や成長を表し、希望を与える色として扱われます。黄色は皇帝の色としても知られ、権力や豊かさを象徴します。このような色彩の象徴性は、水墨画においても強く反映されており、画家は意識的に使用します。

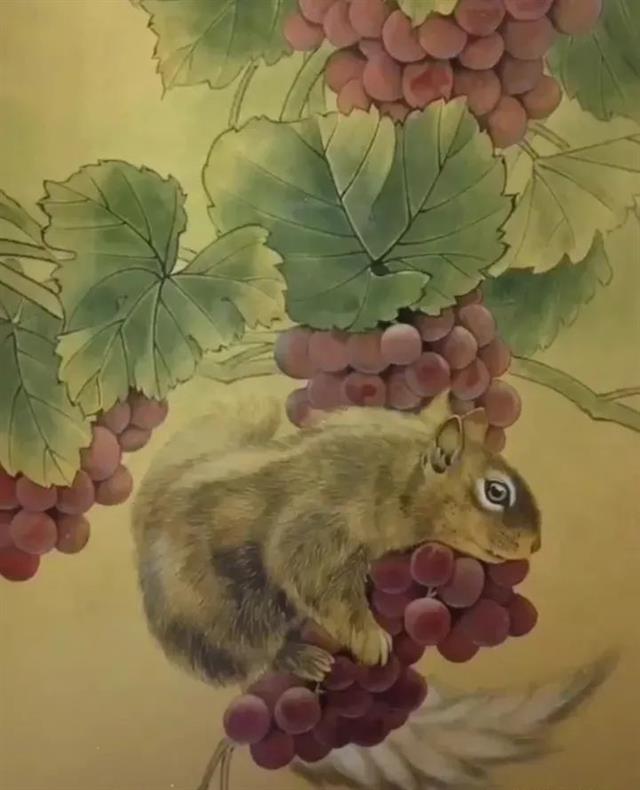

中国の水墨画においては、自然を描くことが多いため、これらの色の象徴性は、作品全体の意味を深める要素となります。例えば、桜の花の淡いピンクや春の青空の表現など、自然の色を通して、視覚的な美しさだけでなく、言葉にできない感情やストーリーも伝えられるのです。

3. 日本の水墨画の色彩表現

3.1 日本式水墨画の特徴

日本の水墨画は、中国から影響を受けながらも独自の発展を遂げてきました。特に、明治時代以降は洋画の影響も受け、多様な技法やスタイルが取り入れられました。日本的な水墨画は、線の美しさや構図のバランスを重視し、情緒豊かな作品が多いことが特徴です。このため、日本の水墨画は、色彩の使い方にも非常に繊細なアプローチが求められます。

日本では特に自然をモティーフとした作品が多く、季節感を大切にした彩色が施されています。桜や紅葉といった、移ろいゆく日本の四季を表現するために、柔らかい色合いが多用されます。これにより、視覚的な美しさだけでなく、感情的な共鳴ももたらすのです。

3.2 色彩の使用方法

日本の水墨画では、色彩は慎重に選ばれ、抑えられたトーンが多く見られます。明るすぎる色を避け、穏やかで落ち着いた色使いが好まれる傾向にあります。たとえば、淡い墨色と厚みのある青色を組合わせることで、深い湖のイメージを表現することができます。色の重ね合わせによって、自然の多様性を反映しつつ、穏やかな印象を与えることが重視されます。

また、日本独自の「わびさび」の精神も色使いに影響しています。わびさびは、不完全さや変化を美しさとする哲学であり、色の選択や使い方においても、この思想が強く反映されます。たとえば、シンプルでありながら落ち着いた色合いは、物事の本質を引き立てるために大切にされます。

3.3 日本の水墨画における自然の表現

日本の水墨画では、自然の表現に特有のアプローチがあります。特に、風景画では、色彩がシンプルながらも微妙な変化をつけることで、空気の流れや光の反射を示します。たとえば、山の輪郭を氷のように淡い青で描くことで、冷たさや静けさを捉えます。また、紅葉の表現においても、その色合いや質感を巧みに操ることで、秋の情景を豊かに伝えます。

さらに、音や匂いといった感覚的要素も意識され、視覚だけでなく、心の奥に響くような表現がなされます。松の木の緑や、ひんやりとした水の色は、日本の自然の持つ静けさや深さを感じさせます。これらの色彩的要素は、日本の水墨画が持つ独自の美的感覚として、多くの人に愛されています。

4. 中国の水墨画と日本の水墨画の比較

4.1 色彩の使用の違い

中国の水墨画と日本の水墨画では、色彩の使い方に明確な違いがあります。中国の水墨画では、より鮮やかな色を用いることが一般的であり、一つ一つの色彩が象徴的な意味を持つことが多いです。対照的に、日本の水墨画では、色彩が控えめであり、全体としての調和が重視されます。この違いは、両国の文化や美的感覚の違いを反映していると言えるでしょう。

例えば、中国の水墨画では、桜の花が濃いピンクで表現され、その色が持つ喜びや幸福感を強調します。しかし、日本の水墨画では、同じ桜の花でも揺るぎない淡い色合いで描かれ、儚さや哀愁を表現することが多いのです。このように、一つのテーマに対する色彩の選び方が異なることから、両国の文化が色彩に対する理解や感じ方にどれほどの違いがあるかが見えてきます。

4.2 技法の違い

技法の違いも水墨画の色彩表現に大きく影響します。中国の水墨画では、技術的に難易度が高い重ね塗り技法が多く見られます。これは色彩の奥行きを出すために、細かく重ねることで立体感を生み出す特徴があります。一方、日本の水墨画では、シンプルでありながら、筆の動きや水の流れを重視したものが多いです。加えて、墨の使い方でも各国のアプローチが異なり、中国では墨の濃淡を強調する傾向が、日本では色の調和を意識する傾向が強いです。

この技法の違いが、同じテーマの作品でもまったく異なる印象を与えることになります。例えば、中国の風景画が力強さや動きを感じさせるのに対し、日本の風景画は静寂さや内面的な表現を訴えるのです。このような違いは、両国の歴史や文化的な文脈を理解する上でも非常に興味深い要素と言えます。

4.3 文化的背景の影響

水墨画における色彩の使い方は、両国の文化的背景とも深く関係しています。中国の水墨画は、儒教や道教の影響を受け、自然の調和や宇宙観を強調する傾向があります。そのため、色彩もその調和を表現する手段として重要視され、色が持つ象徴性がしばしば作品に反映されます。

一方で、日本の水墨画は、「わびさび」という美学が根付いており、自然の移ろいや生活の哀愁を表現しています。このような背景から、日本の水墨画では、静かで穏やかな色使いが好まれます。このように、文化的な背景が水墨画の色彩表現に影響を与え、国ごとに異なる視覚的な特性を持つ作品が生まれていると言えるでしょう。

5. 結論

5.1 両国の水墨画の共通点

中国と日本の水墨画は、同じ起源を持ちながらも、色彩表現において明確な違いがあります。しかし、両国の水墨画には共通の要素も多く存在しています。それは、いずれも自然への深い敬意や感謝の心を持ち、感情や思想を色彩で表現しようとする点です。どちらの水墨画も、観る人に深い感銘を与え、自然とのつながりを感じさせる力を持っています。

5.2 今後の展望

今後、グローバル化が進む中で、中国と日本の水墨画は新たなコラボレーションが生まれる可能性があります。両国の伝統を尊重しつつ、互いの技法や色彩表現を取り入れることで、新しいスタイルの水墨画が誕生するかもしれません。このような相互理解が進むことで、より豊かなアートシーンが生まれることが期待されます。

5.3 終わりに

中国と日本の水墨画の色彩表現における違いを探求することで、両国の文化や歴史が色濃く反映されていることがわかりました。水墨画は、ただのアートではなく、深い精神的な意味や文化的な背景を持つ表現方法です。これからも、両国の水墨画が発展し続け、さらなる美を追求していくことを願っています。