中国文化の深淵を探る中で、十二支はその魅力的なシンボルとして広く親しまれてきました。古代から続くこのシステムは、単なる時間の測定手段にとどまらず、文化、アート、そして文学に多大な影響を及ぼしています。本稿では、十二支がアートや文学に与えた影響を探り、その意義やメッセージを感じ取っていきます。

1. 十二支の概要

1.1 十二支の起源

十二支は、中国の古代文献にその起源を持ち、主に紀元前の時代にまで遡ることができます。古代の人々は、天体の動きや自然の変化を観察する中で、動物の特性に基づいて時間や年を分類しました。このアイデアは、周囲の環境との調和を求める古代の思想とも密接に結びついています。特に、十二支の動物たちは、それぞれの特性を通じて、一年のサイクルを象徴的に表現しています。

この古代の考え方は、次第に神話や伝説と結びつき、十二支の物語が形成されていきました。例えば、ネズミが牛の背中に乗ってゴールに一番に到達したという伝説は、単なる年の始まりを示す以上の意味を持っています。こうした物語は、信じられていた神々や動物たちのキャラクターを持ち、様々な文化の中で変化しながら受け継がれてきました。

1.2 十二支の象徴と意味

十二支には、各動物が持つ独特の象徴性があります。例えば、ネズミは知恵や機転を象徴し、牛は勤勉や誠実を示しています。一方で、トラは勇敢さや強さの象徴とされ、ウサギは平和や穏やかさを表します。このように、十二支はそれぞれの動物が持つ特性によって、異なるメッセージを発信しています。

また、十二支が持つ意味は、時代や地域によっても変化します。中国本土においては、動物の特性に基づく性格分析が一般的ですが、日本ではより神道や仏教の影響が色濃く、霊的な意味合いを持つことが多いです。このように、文化によって異なる解釈が存在することも、十二支の魅力の一部と言えるでしょう。

2. 中国の民間伝承と十二支

2.1 十二支にまつわる物語

十二支は単なるシステムではなく、各動物にまつわる数多くの物語をも包含しています。例えば、ネズミが登場する物語では、彼が知恵を使って自分の利益を得る様子が描かれています。このような物語は、道徳的な教訓を含み、子供たちに大切な価値観を教える役割を果たしています。

他にも、ウシが強靭な働き者として描かれる物語があり、辛抱強さや努力の重要性を訴えています。また、これらの物語は、地域ごとにバリエーションが存在し、各地の文化や風習が色濃く反映されていることが特徴的です。

例えば、中国南部では、トラは特に神聖視され、勇敢さの象徴としての物語が数多く存在します。このように、各動物には独自のストーリーがあり、これらの物語は世代を越えて語り継がれてきました。

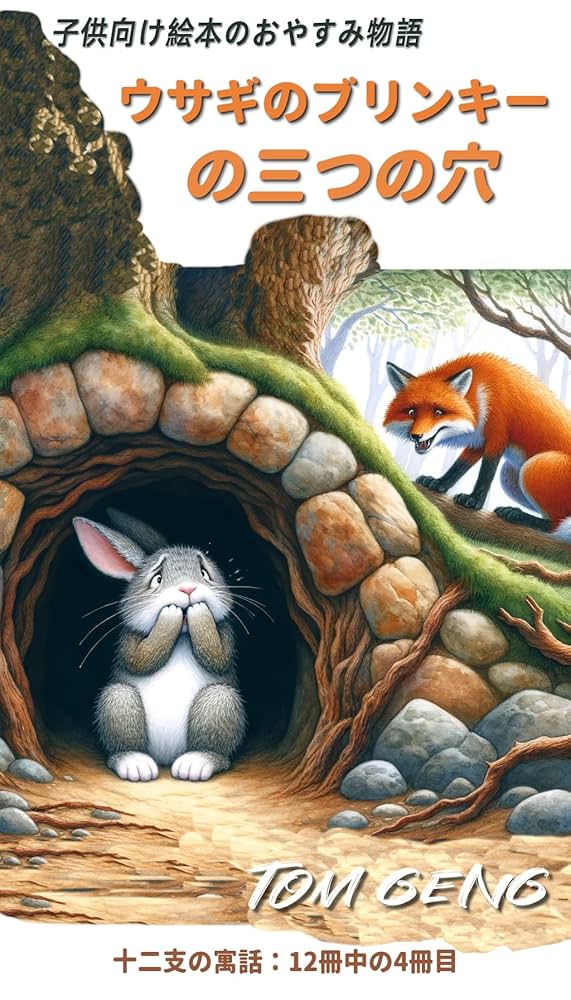

2.2 十二支のキャラクターとその潜在的な意義

十二支の動物それぞれには、特定のキャラクターが当てはまります。たとえば、ウサギは知恵や変化を象徴し、他者と調和する力を持つ存在とされています。このようなキャラクターは、文学やアートにおいても巧妙に表現され、そのストーリーは読者や観客の心に深く響きます。

また、これらのキャラクターは民間伝承の中でさまざまな役割を果たし、それぞれが持つ特性や象徴は、しばしば社会の価値観を反映しています。たとえば、トラが勇敢さの代名詞であることは、社会が求める英雄像を形作っています。

このように、十二支のキャラクターはただのシンボルではなく、社会の変遷や文化的な価値観を映し出す鏡とも言えるでしょう。この影響は、アートや文学における表現に深く根ざしています。

3. 十二支の影響を受けたアート

3.1 絵画における十二支の描写

十二支は、古代から現代に至るまで、中国の絵画に繰り返し描かれてきたテーマです。特に、年の初めや特別な祭りの際には、十二支をテーマにした作品が数多く生み出されています。これらの絵画は、動物たちの個性を豊かに表現し、観る者に強い印象を与えます。

たとえば、清朝時代の画家たちは、十二支を題材にした多くの作品を残しています。その中には、動物の特徴を面白おかしく描いたものもあり、絵の中には知恵や勇敢さが込められています。このような作品は、視覚的な楽しみを提供するだけでなく、観衆に対して教訓を与える役割も果たしています。

さらに、現代アートにも十二支の影響が色濃く残っています。多くの現代アーティストが、動物の特性を多面的に議論し、そのシンボル性を再解釈しています。例えば、ネズミのキャラクターが社会問題を表現する手段として使われることもあり、そのメッセージ性はこれまで以上に広がっています。

3.2 彫刻と民間工芸に見られる十二支

十二支の影響は、彫刻や民間工芸においても見られます。特に、伝統的な祭りや祝い事のシーンでは、十二支をモチーフにした彫刻作品が多く見られます。これらは一般に、宗教的な目的も兼ねて作られ、家庭の安全や繁栄を願う象徴として用いられます。

たとえば、春節(旧正月)の期間には、専用の彫刻や置物が展示され、商売繁盛や家庭の幸福を祈願する風習があります。これらの彫刻には、各動物の持つ特性や文化的な寓意が込められています。たとえば、牛が勤勉を象徴することから、繁栄や努力のシンボルとして用いられることが多いです。

さらに、民間工芸においては、十二支が日常生活の中に密接に根付いており、工芸品や装飾品としても重要な役割を果たしています。伝統的な刺繍や陶芸においても、十二支の動物たちがデザインされ、その精緻な技術は見る者を魅了します。

4. 文学作品における十二支の表現

4.1 古典文学における十二支の役割

古典文学において、十二支はさまざまな形で表現されています。すでに述べたように、動物たちの特性は物語の進行やキャラクターの性格を形成する重要な要素です。たとえば、『西遊記』の中では、サルが特別な能力を持ち、他の動物キャラクターと対比されながら物語が展開します。

また、詩の中でも十二支は頻繁に用いられ、動物たちの象徴が詩情豊かに表現されます。多くの詩人が、十二支の動物を題材にして創作を行い、その中には愛や戦いといったテーマが織り込まれています。例えば、トラは力強さを象徴し、その存在は詩の中で特別な意味を持つことがあります。

古典の中には、十二支を用いて運命や未来を占う物語も存在します。これらの物語は、動物たちの性格によって未来の出来事が暗示されるため、文学的な要素だけでなく、占いや信仰とも結びついています。

4.2 現代文学における十二支の再解釈

現代文学では、十二支が新たな視点で再解釈されることが増えてきました。特に、社会問題や個人のアイデンティティに焦点を当てた作品では、十二支が登場し、これまでの伝承や価値観に挑戦する試みが見られます。

たとえば、若い作家たちが、自身の経験や文化背景をもとに十二支を描くことで新たなメッセージを発信しています。ネズミやウシなどの伝統的なキャラクターが、今の社会における生き方や葛藤の象徴として使われる ケースも増えてきました。

また、国際的な視点からも、十二支の動物たちはさまざまな文化へと影響を与えています。アジア以外の地域でも、現代のアーティストや作家が十二支に着想を得て、ユニークな作品を生み出しており、それぞれの文化における解釈の幅を広げています。

5. 十二支の影響の国際的側面

5.1 日本における十二支の文化的影響

日本においても、十二支は深い文化的な影響を及ぼしています。特に、正月の祝い事や行事においては、十二支が重要な役割を果たしています。日本の伝統的な行事や祭りの中で、各年にまつわる動物の特徴や象徴は大切にされています。

日本の民話や伝説の中にも、十二支が登場する物語があります。「干支にまつわるぞうさん」という民話では、一年ごとに変わる十二支が日常生活の中でいかに重要な存在であるかを教えています。こうした物語は、日本の文化の中で十二支がどれほど特別な位置を占めているかを物語っています。

また、日本のアーティストたちも、十二支からインスピレーションを得て作品を生み出しています。現代アートやデザインの分野では、十二支の動物たちがポップカルチャーの一部としても扱われ、多くの人々に親しまれています。

5.2 他国のアートや文学における十二支の表れ

十二支は、中国文化圏にとどまらず、世界中で影響を及ぼしています。例えば、西洋のアートや文学においても、十二支のシンボルは新しい視点で表現されています。アジアをテーマにした作品の中では、十二支がしばしば象徴的な要素として使用され、アーティストの創作のインスピレーション源となっています。

さらに、十二支の象徴は、国際的なビジネスやマーケティングにも活用されています。特に、アジアの市場においては、十二支が持つ縁起の良さやポジティブなイメージがビジネス戦略に組み込まれることが多いです。たとえば、干支に基づく商品開発や広告キャンペーンが行われ、文化的な意味合いを持つ商品が多く見られます。

このように、十二支は各国でさまざまな形で表現され、その普遍的なメッセージが人々の心をつかんでいます。文化を超えた影響力は、今後も広がっていくことでしょう。

6. 結論

6.1 十二支が持つ普遍的なメッセージ

十二支は、時間や運命を指し示すシンボルであるだけでなく、それぞれの動物が持つ特性は、私たちの社会や文化に根ざした普遍的なメッセージを届けています。勇気、勤勉、知恵、調和など、これらの特性は、現代社会においても重要な価値観として受け継がれています。

また、十二支は文化的なアイデンティティの一部と成り、世代を超えて愛され語り継がれています。それは、アートや文学のみならず、日常生活の一部としても私たちに影響を与え続けているのです。

6.2 未来のアートや文学への期待

今後も、十二支はアートや文学において新たな解釈や表現を生み出す源泉であり続けるでしょう。特に、現代のグローバルな社会において、さまざまな文化や価値観の融合が進む中で、十二支の独自のメッセージはさらに深まっていくことが期待されます。

文化の多様性や相互理解が進む中で、十二支は新たな視点を提供し、アーティストや作家に新しいインスピレーションを与え続けるでしょう。この東京文化交流の中で、十二支がどのように変化し、発展していくかを見守る楽しみは尽きません。

終わりに

十二支は、単なる数字や動物の組み合わせではなく、私たちの文化や歴史、さらには未来を照らす光でもあります。その深い意味を理解することで、私たちの生活や考え方に大きな影響を与えることでしょう。今後も、十二支の魅力が新しい形で私たちに語りかけてくれることを期待しています。