漢字は中国文化の深い象徴であり、長い歴史を持つ文字体系です。その中で、音読みと訓読みは漢字の理解に欠かせない要素です。この文章では、まず漢字の基本概念を確立し、その後音読みと訓読みの理解を深め、両者の違いについて考察します。最後に、漢字の使い方や教育についても触れ、現代における漢字の重要性を探ります。

1. 漢字の基本概念

1.1 漢字の定義

漢字は、世界で最も古い文字体系の一つであり、意味を持つ文字として発展してきました。漢字は基本的に表意文字であり、文字そのものが意味を持つため、音の情報を示さずとも視覚的に意味を伝えることが可能です。この特性は漢字を使った言語、特に日本語や中国語において重要な役割を果たしています。

また、漢字は構造的にも独特であり、一部の漢字は部首と呼ばれる部分から構成されています。部首は漢字の意味に関連しており、漢字の分類や意味を理解する手助けとなります。たとえば、「水」という部首を含む漢字は、多くが水や液体に関連しています。こうした構造を理解することで、より効果的に漢字を学ぶことができます。

1.2 漢字の歴史

漢字の歴史は3000年以上にわたります。初めての漢字は甲骨文字と呼ばれ、古代中国の亀の甲羅や動物の骨に刻まれていました。これらの文字は、占いや宗教的な儀式に関連して使われていました。その後、漢字は時代と共に変化し、篆刻(てんこく)、隷書(れいしょ)、楷書(かいしょ)など様々なスタイルが生まれました。

日本には、漢字が6世紀頃に伝来しました。日本独自の音読み(おんよみ)と訓読み(くんよみ)がこの時に発展し、漢字は日本語の構築において重要な役割を果たします。これにより、日本語には多様な音の読みが加わり、漢字を使ったコミュニケーションが一層豊かになりました。

1.3 漢字の構造

漢字は通常、部首と呼ばれる特定の部分と、残りの部分から成り立っています。例えば、「河」(かわ)の漢字は部首「水」とその他の部分「可」から構成されています。このように、部首は漢字の意味を示す手掛かりとなります。部首の学習は、漢字の理解を助けるだけでなく、新しい漢字との関連を見つける手助けにもなります。

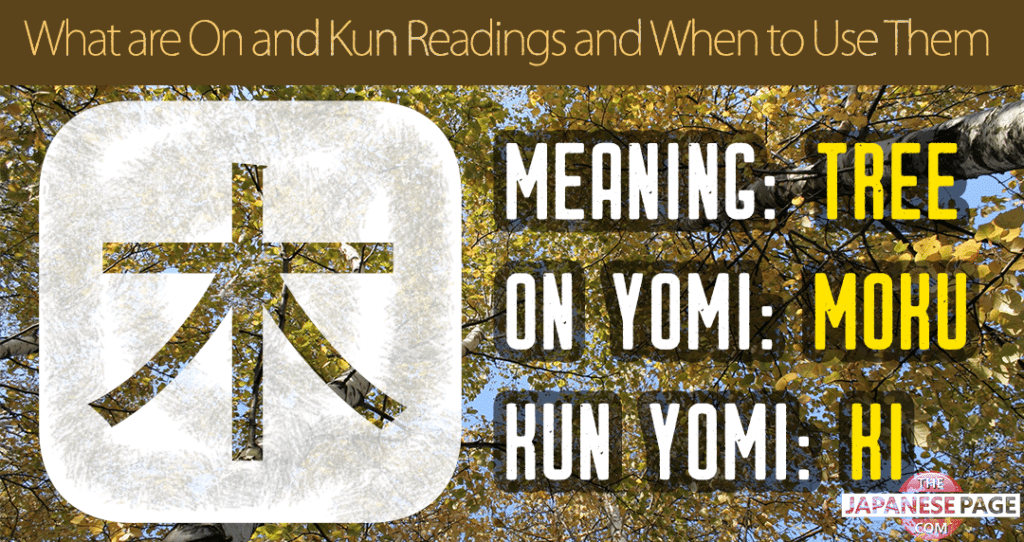

さらに、漢字には音読みと訓読みがあることから、漢字を使う際にはその両方を把握することが必要です。音読みは主に中国語の発音を基にしており、訓読みは日本語の意味に基づいています。この複雑な構造が漢字の魅力でもあり、学習の際に考慮すべき重要な要素です。

2. 音読みの理解

2.1 音読みの種類

音読みは、漢字の発音を表すものであり、漢字が中国から日本に伝来する際に、日本語に適応された音のことを指します。音読みには主に熟字訓(じゅくじくん)と音読(おんどく)の二つがあります。熟字訓は、複数の漢字を組み合わせて新しい言葉を作り出す際に使われる音読みです。一方、音読は単独の漢字をそのまま発音する場合に用いられます。

いくつかの具体的な例を挙げると、「学校」という言葉は「学(がく)」と「校(こう)」という二つの漢字から成り立っています。ここでの「学」は音読みで「がく」と呼ばれ、「校」は「こう」として発音されます。このように音読みは日本語において重要な役割を果たしています。

2.2 音読みの発音ルール

音読みの発音ルールは日本語の音韻体系に基づいています。日本語には、母音や子音の組み合わせに対する特有のルールがあり、漢字の音読みもこれに従います。例えば、音読みの中には「声調」の違いが重要な役割を果たす場合があります。単語や文脈によって音の強調が変化することで、意味が変わることもよくあります。

さらに、音読みには同じ漢字であっても複数の読み方があることが一般的です。例えば、「行」という漢字は「こう」や「いく」といった異なる音読みを持つことから、文脈に応じて使い分ける必要があります。こうした多様性が、漢字を学ぶ際の面白さとも言えます。

2.3 音読みの例

音読みの具体例としては、「電話(でんわ)」や「信号(しんごう)」などが挙げられます。「電」は音読みで「でん」となり、「話」は「わ」となります。これにより「電話」という単語は、「電」と「話」という漢字で構成され、その意味は「音を伝える」というものになります。

また、「信号」においても、「信」は音読みで「しん」と読み、「号」は「ごう」となります。このように音読みの理解は、日本語の中で漢字がどのように使われるかを知る上で非常に重要です。言葉を学ぶ際には、こうした音読みの具体例をたくさん触れることが、理解を深める助けになります。

3. 訓読みの理解

3.1 訓読みの定義

訓読みとは、外国語から取り入れた漢字を日本語に適応させたものを指します。訓読みは漢字の持つ意味を日本語に変換したものであり、漢字の音そのものではなく、意味を重視した読み方です。例えば、「山」という漢字は、「やま」と訓読みされます。これはこの漢字が指す「山」という概念を日本語で表現したものです。

訓読みは漢字の学習において非常に重要な要素であり、日本語の表現力を豊かにする役割を果たします。特に日本語においては、訓読みが多く用いられるため、漢字を勉強する際には、この訓読みの習得が欠かせません。

3.2 訓読みと意味の関連性

訓読みは、漢字が指す具体的な意味や概念を反映しています。たとえば、「火」という漢字は訓読みで「ひ」となり、これは炎や火の象徴としての意味を持たせています。このように訓読みは、漢字の意義を直感的に理解する手助けとなります。

また、訓読みは漢字の語源を辿る上でも重要な手がかりとなります。多くの漢字には、特定の文化や習慣に基づいた意味が込められており、訓読みを通じてその背景を知ることができます。このことは、漢字に対する深い理解を促し、言葉の使い方をより豊かにします。

3.3 訓読みの例

訓読みの具体例として、「名(な)」や「水(みず)」が挙げられます。「名」は「な」と読み、人や物の名前を指す際に使います。「水」は「みず」と読み、生命に欠かせない重要な要素を表します。これらの訓読みは、漢字の持つ意味と密接に結びついており、日常生活の中でも頻繁に目にする文字です。

さらに、訓読みは日本語の中で広く用いられるため、日本人にとって自然と身近な存在となっています。このような訓読みを理解することで、日本語をより深く楽しむことができるのです。

4. 音読みと訓読みの違い

4.1 用途の違い

音読みと訓読みは、それぞれ異なる目的で使われます。音読みは、主に漢字の発音を重視するため、中国語からの借用語や専門用語、外国語を取り入れた際に用いられます。一方で、訓読みは、漢字が持つ意味を日本語で直接表現するために使われ、日常的な語彙や社交的な場面において多く登場します。

例えば、「学校(がっこう)」という言葉は音読みが使われていますが、「登校(とうこう)」という言葉も同様です。ただし、「登校」は特に学校に行く行為を指し、意味が明確です。このように、音読みと訓読みの使い方の違いは、日本語の表現を多様化します。

4.2 語彙の違い

音読みと訓読みの違いは、語彙の中でも見ることができます。たとえば、音読みを用いた「新聞(しんぶん)」という言葉は、ニュースを報道するものを指します。一方、訓読みを用いた「新しい(あたらしい)」は、何かが新しいことを意味します。語彙の中で音読みと訓読みの使い分けができることで、日本語の表現が豊かになります。

また、同じ漢字が音読みにも訓読みにも使われる場合があります。たとえば、「生」は音読みにおいて「せい」、「訓読み」において「いきる」、「うまれる」となります。このように、同じ漢字でありながら、用語の文脈や意図によって適切な読み方を選ぶことが求められます。

4.3 学習方法の違い

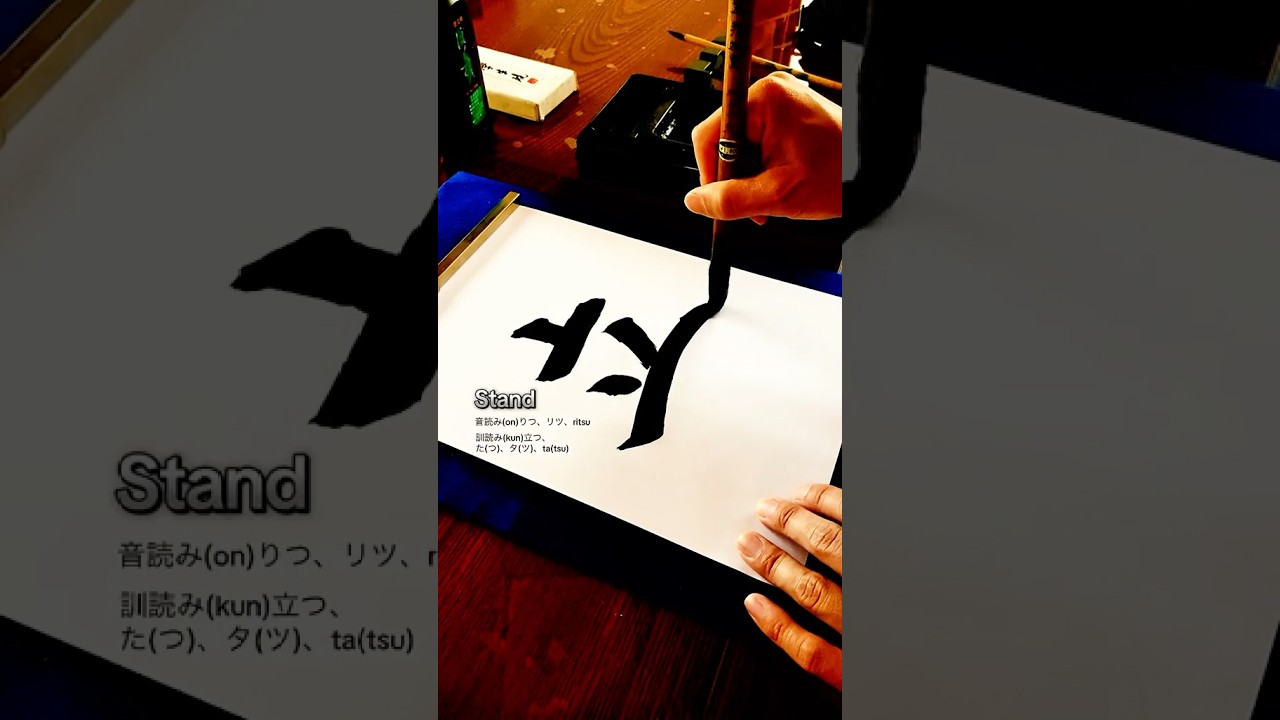

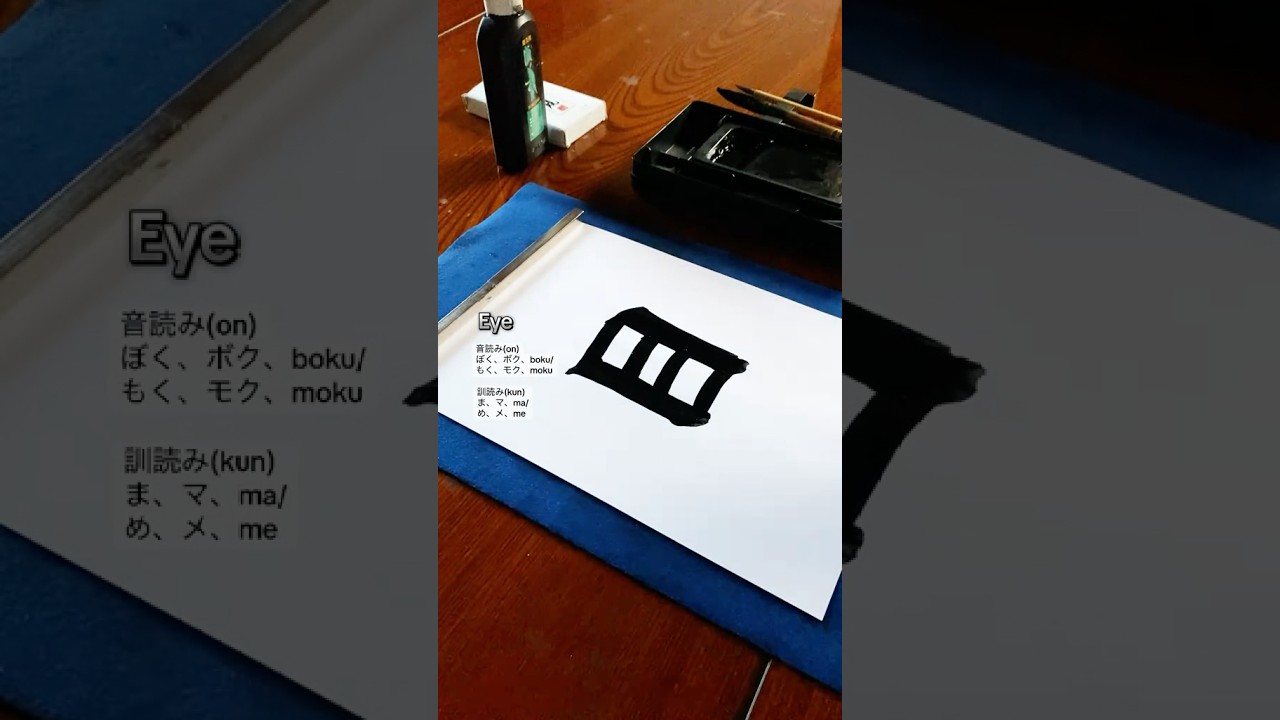

音読みと訓読みの学習方法も異なります。音読みは、漢字の発音に重点を置くため、音声を聞いたり、繰り返し練習することが効果的です。また、カタカナやひらがなを使って音を視覚的に理解することも有効です。

対して、訓読みはその漢字が持つ意味との関連性を理解することが欠かせません。具体的な例文や日常の会話を通じて訓読みを学ぶと、言葉の意味がより深く理解できます。このように、音読みと訓読みは、それぞれに適した学習方法が存在し、効果的な言語習得に必要な要素です。

5. 漢字の使い方と教育

5.1 漢字教育の重要性

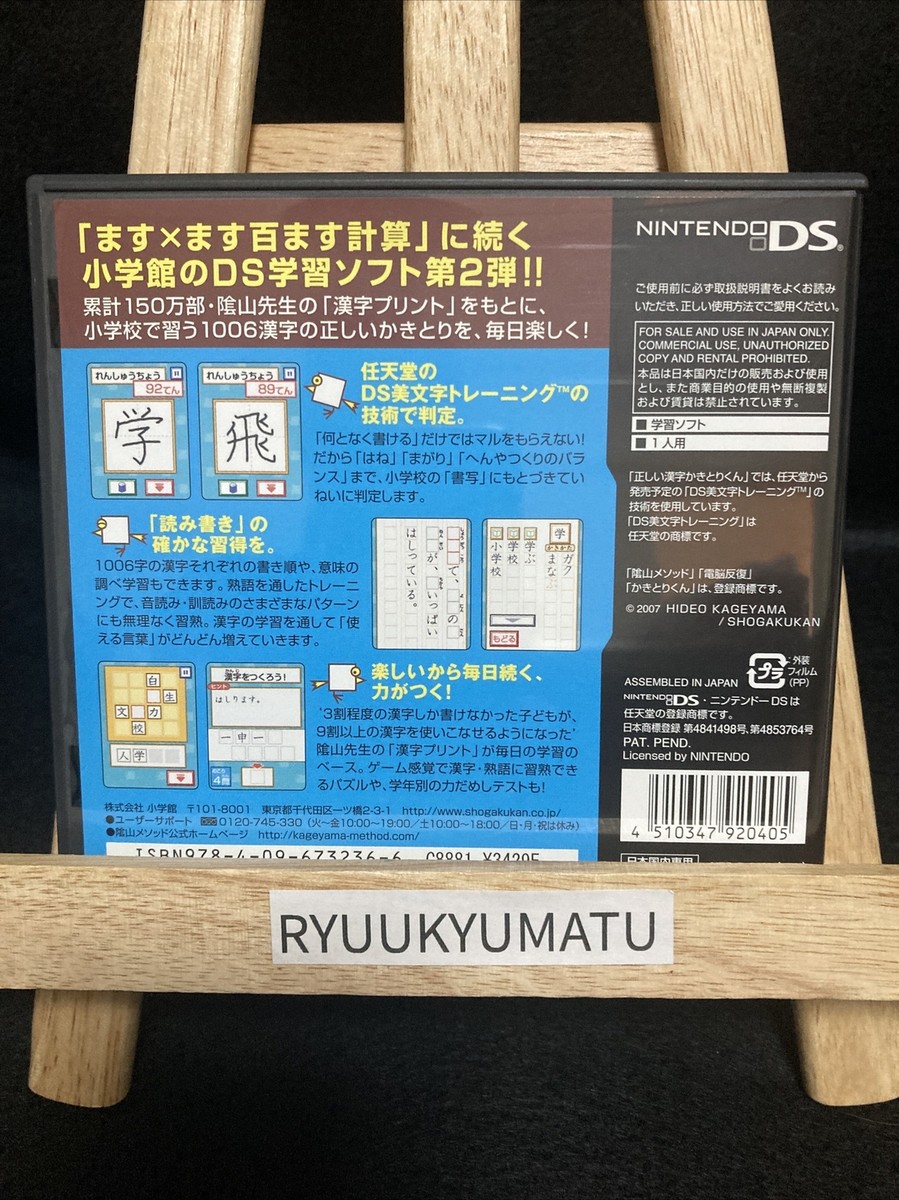

漢字教育は日本の教育システムにおいて重要な位置を占めています。漢字は日本語の基本的な部分であり、読み書きのスキルを身につけるためには欠かせません。また、漢字の学習は日本文化や歴史を理解する手助けにもなります。学校教育の中で早くから漢字が導入され、子どもたちにとって漢字の理解が将来の学びに繋がっていくことが求められます。

最近では、子供たちに漢字を効率的に学ばせるための様々な教材やアプリが開発されています。これらを活用することで、遊び感覚で漢字を覚えることができ、興味を持続することが可能です。

5.2 音読みと訓読みの教育方法

漢字教育においては、音読みと訓読みの両方をバランスよく教えることが重要です。音読みは漢字の発音に焦点を当て、漢字の基本的な理解を促し、訓読みは漢字の意味を深く理解する手助けをします。そのためには、例文や文脈を通じて漢字を実際に使いこなす訓練が不可欠です。

特に、小学校の段階では漢字の成り立ちや使用例を学ぶことで、子どもたちに漢字の楽しさを知ってもらうことが重要です。漢字を単なる記号ではなく、言葉や文化の一部として捉えさせることで、興味を引き出すことができます。

5.3 現代における漢字の役割

現代においても漢字は不可欠な要素です。特にインターネットやSNSが発展する中で、漢字によるコミュニケーションは重要な役割を果たしています。文章を書く際には、漢字を使うことで内容が明確になり、誤解を避けることができます。

また、漢字は日本語の美しさを高める要素でもあります。多くのアートやデザインにおいて、漢字の形や意味が重要視され、様々な文化と結びついています。このように、漢字の存在は日本人にとって文化的、歴史的な価値があり続けるのです。

終わりに

漢字の音読みと訓読みは、日本語の基盤を形成する重要な要素であり、その理解は言語運用に欠かせません。この文章では、音読みと訓読みそれぞれの特性や違い、漢字教育の重要性について考察しました。漢字を学ぶことは、ただ単に文字を覚えることではなく、言語や文化を深く理解するための旅でもあります。今後も漢字の魅力を多くの人に知ってもらい、その価値を再確認することが求められています。