漢字は中国の文化の象徴であり、その形や意味は長い歴史を経て進化してきました。その中で、形声字は特に興味深い存在です。形声字は、音と意を組み合わせた漢字で、漢字全体の約80%を占めるとされています。この形声字の発音や意味の変化は、時代とともに進化し、また地方による方言の影響も無視できない要素となっています。本稿では、形声字の発音変化と方言の影響について詳しく探っていきたいと思います。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の成立

漢字の起源は、紀元前の古代中国にまで遡ります。最初の漢字は、甲骨文字として知られ、亀の甲羅や動物の骨に刻まれていました。この古代文字は、神託や占いのために使用され、現代の漢字の基礎となりました。この文字は、実際の物体や事象を表現する象形文字から始まり、次第に抽象化されていきました。

漢字が成立した背景には、文字の必要性がありました。言語表現の不足を補うために、音や意味を表す手段として漢字が発展しました。このように、漢字は単なる文字ではなく、当時の文化や思想を反映した重要なコミュニケーション手段だったのです。

1.2 漢字の歴史的変遷

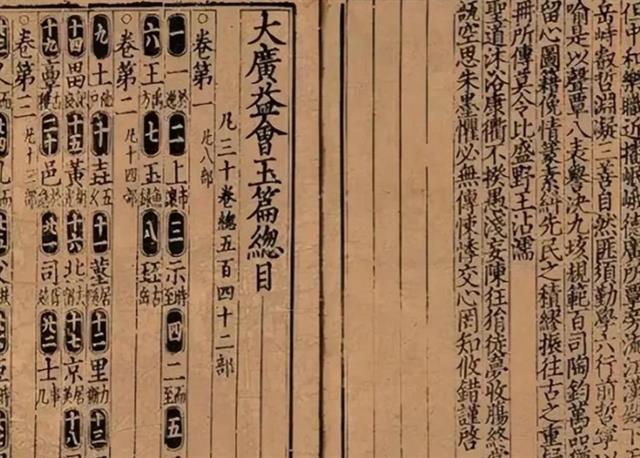

漢字は時代とともに、さまざまな変遷を経てきました。漢代には、正式な文書が多く作成され、漢字の使用が広がりました。この時期、草書や隷書などの新しい書体も生まれ、漢字のスタイルに多様性をもたらしました。また、唐代には、楷書が普及し、現代の漢字の基本的な形が形成されました。

明清時代に入ると、漢字の使用はさらに拡大し、商業や学問の場でも広く用いられるようになります。このように、漢字はその時代の社会的背景や文化の変化を反映しながら進化してきたのです。そのため、漢字を学ぶことは、その時代の人々の考え方や価値観を理解する手助けともなります。

1.3 漢字の種類

漢字は大きく分けて、象形文字、指事文字、会意文字、形声文字の四つのカテゴリーがあります。特に形声文字は、音を表す部分と意味を持つ部分が組み合わさって構成された文字です。例えば、「湖」という漢字は、「水」と「胡」という部分から成り立っています。このように、形声文字は音韻と意味の両方を兼ね備えているため、漢字の中でも特に重要な役割を果たしています。

また、形声字の存在は、漢字の学習を効率化する要因ともなっています。同じ音を持つ漢字が多く存在するため、形声字を理解しておくことで、他の漢字の学習がスムーズになるのです。形声字は漢字の中でも特に普遍的かつ実用的な存在であると言えるでしょう。

2. 形声字の定義

2.1 形声字とは何か

形声字は、音声の部分と意味を表す部分が結合して成り立った漢字です。約80%の漢字が形声字とされ、このカテゴリは漢字の中でも特に重要な存在です。たとえば、「江」という漢字は「水」と「工」で構成されており、水の流れを意味することが明確に表現されています。

形声字の特徴は、同じ音を持つ字が多いことから、言葉の発音に関してのヒントを得やすい点です。この特性により、学習者にとっては、新しい漢字を覚える際に、音と意味の関連を考慮することができ、記憶に定着しやすくなります。

2.2 形声字の構造

形声字は、主に二つの部分から成り立っています。一方は、音を示す「声符」、もう一方は、意味を示す「形符」です。例えば、「清」という字では、「水」が形符として使われ、水に関連する意味を持っています。一方で「青」は発音を示す声符として機能しており、全体で「清らかな水」を表しています。

このような構造により、形声字は多くの漢字に共通する音韻のパターンを持ち、言葉を覚える助けとなります。また、形声字は時代や地域によって発音に変化が見られるため、地域ごとの特色が反映された表現方法も多様です。

2.3 形声字の役割

形声字は漢字全体において極めて重要な役割を果たします。まず、形声字を理解することで、言葉の発音や意味を推測しやすくなります。たとえば、「講」と「交」は、音が似ていますが、それぞれの形符の意味から異なる意味合いを持つことがわかります。

また、形声字は語彙を増やす手助けにもなります。同じ音を持つ形声字は、特定のテーマに関する語彙を強化するための鍵となります。例えば、「飲」「飲む」と「喝」「喝む」は、すべて「水に関連する動詞」であり、発音に基づいて覚えやすさが増しています。

さらに、形声字は発音の変化や方言の影響を理解するための重要なツールでもあります。漢字を通じて、地域の文化や歴史を知ることができ、言語学としての興味も広がります。

3. 形声字の発音変化

3.1 発音の基礎

形声字の発音を理解するには、まず発音の基本を押さえる必要があります。中国語には声調があり、同じ音でも声調が異なることで意味が変わります。たとえば、「媽( mā:母)」と「馬( mǎ:馬)」は、発音が似ていますが、声調の違いで全く異なる意味を持ちます。この声調の特性は、形声字を学ぶ際に重要です。

さらに、形声字の発音は、時代や地域によっても変化してきました。古い漢字の発音は、現代の発音とは異なる場合が多く、これを理解することで言語の歴史を紐解くことができます。たとえば、「書」の古音は「sū」であり、現代の「shū」へと変化しました。このような音韻の変化は、漢字を学ぶ上でも興味深い要素です。

3.2 時代による発音の変化

漢字の発音は、歴史の流れとともに進化してきました。たとえば、唐代には、多くの漢字が変化し、発音も変わっていきました。この時期の詩や文学作品では、当時の発音が色濃く反映されているため、古典文献を学ぶ際には、当時の発音を理解することが重要です。

明清時代から現代にかけて、中国語の発音はさらに多様化しました。その中で、方言の影響も強く現れました。一つの漢字に対して多くの発音が存在することが珍しくなくなり、地域ごとのアクセントや発音が特徴的になっています。これにより、同じ形声字でも、異なる地域では全く異なる発音が生まれることがあります。

3.3 音韻学的アプローチ

音韻学は、言語の音の構造を学ぶ学問です。形声字の発音変化についても、音韻学的アプローチが役立ちます。例えば、古音と現代音の比較を行うことで、音が変化するメカニズムを理解できます。音韻の変化は、漢字の発音だけでなく、言語全体の発展にも影響を与えています。

また、音韻学では、特定の音韻法則や変化の背景を探ることができます。たとえば、声調の変化は、発音の周波数や音節の形状に関連していたりします。このような視点から形声字を分析することで、言語の進化の過程をより深く理解することができるのです。

4. 方言の影響

4.1 中国の主要方言と形声字

中国には多数の方言が存在し、それぞれの地域で独自の発音や語彙が発展しています。例えば、北京語は標準語とされますが、広東語や上海語などの方言では、同じ形声字でも全く異なる発音がなされます。形声字が地域ごとにどのように影響を受けるかを知ることは、言語を学ぶ上で非常に興味深いです。

また、形声字の読み方や使用方法も地域によって異なることがあります。たとえば、「汽(qì)」という漢字は、北京では「chūzūqì」といったように使われますが、広東では「hei(ヘイ)」という音で発音されます。このように方言の差異は、形声字の理解をより深くするための鍵となります。

4.2 方言による発音の差異

中国の方言は数多くの発音差を生み出しています。たとえば、南方地方では「r」の音が強調されることがあり、同じ漢字でも「文(wen)」という発音が「冤(yuan)」という異なる意味を持つことがあります。このような方言の影響は、形声字の発音変化に直接関与しています。

方言によっては、異なる音韻のルールが適用されるため、通じにくくなることもあります。例えば、四川省の方言では、形声字のいくつかが非常に変わった発音を持ち、リスナーが理解するのが難しいことがあります。このような特性を考慮することで、言語の壁を越えたコミュニケーションが可能になるのです。

4.3 方言と形声字の相互作用

方言と形声字は、互いに影響し合う関係にあります。地元の方言が形声字の発音に独自の色を加えることで、異なる地域での発音が生まれます。そのため、同じ形声字でも地域によって異なる体験ができるのです。さらに、形声字の構造を理解することで、方言の違いをより簡単に把握することができます。

方言を学ぶことは、形声字を通じてその地域の文化や歴史を知るための一つの手段にもなります。たとえば、広東省では、形声字の発音が非常に独自であり、その背景には地域の歴史や人々の暮らしが反映されています。形声字を通じて双方の理解を深めることは、言語学習において非常に意義があります。

5. 形声字の未来

5.1 現代における形声字の使用

現代社会において、形声字は依然として重要な役割を果たしています。情報化社会が進展する中、漢字を使ったコミュニケーションは、デジタルメディアにおいても不可欠です。オンラインでの交流や文章作成において、形声字の使用は依然として根強いです。

さらに、形声字は新しい言葉の創造にも大いに貢献しています。たとえば、インターネットスラングや新しい用語が誕生する際には、形声字の音韻パターンが活用されることが多いです。このように、形声字は古典的な存在でありつつも、現代のコミュニケーションにおいても活発に利用されています。

5.2 デジタル時代と形声字

デジタルテクノロジーの進化は、形声字の発音や使用法にも変化をもたらしています。スマートフォンやコンピュータを通じて、形声字はますます広まり、若い世代の間でも簡便に使われるようになりました。また、オンラインでの言語教育も、形声字の学習に特化したプラットフォームやアプリケーションの登場を促しています。

一方で、デジタル化に伴い、言語の簡略化が進むことも懸念されています。例えば、短縮された形声字が若者の言語文化に浸透していく中で、従来の形声字の重要性が薄まることも考えられます。

5.3 教育における形声字の重要性

形声字は教育の場でも重要な役割を果たしています。漢字を学ぶ際には、形声字を中心に学ぶことで、その音韻や構造を理解しやすくなります。教師が形声字を教えることで、生徒は新しい漢字を覚える際に、音と形の関連を明確に理解できるようになります。

これにより、教育現場でも形声字は基盤の役割を果たしています。また、言語教育の方法論が変化する中で、形声字の重要性を再認識することが求められています。特に、異なる方言や地域差を考慮した形声字の教授が、今後の教育において重要を増すことでしょう。

終わりに

形声字は、その音韻、意味、地域差を通じて、私たちの言語理解を促進する重要な要素です。発音の変化や方言の影響を探ることで、形声字がもたらす多様性や歴史的背景をより深く知ることができます。また、現代社会においても形声字は活用され続け、教育やコミュニケーションの場でその重要性を増しています。形声字を通じて、言言語の未来を考えることは、私たちの文化をより理解し、広めるための一歩となるでしょう。