漢字の絵文字と日本語の関係性について考察するにあたって、まずは漢字の背景を理解することが重要です。漢字はただの文字ではなく、古くからの歴史と文化を背負った、極めて興味深い存在です。今回は、漢字の起源や発展、絵文字としての役割、そして日本におけるその影響を詳しく見ていきたいと思います。

漢字の歴史的背景

漢字の起源

漢字の起源は、紀元前3000年頃の中国にさかのぼります。この頃、古代中国では、もっぱら絵画的な図形を使って思想や出来事を伝えていました。象形文字とも呼ばれるこれらの初期の文字は、絵のような形状をしており、直感的に意味を理解できるものでした。例えば、「山」という字は、その形がまさに山の姿を表しています。このような文字は、古代の人々が視覚的に情報を共有するために非常に効果的でした。

さらに、漢字が発展する過程の中で、より抽象的な表現が求められるようになりました。例えば、象形文字から発生した指事文字や会意文字は、単な表現を複合的に組み合わせることで新しい意味を生み出しました。これにより、漢字はより多様な概念を表すことができるようになり、文字としての機能が飛躍的に向上しました。

漢字の発展過程

漢字は、時間の経過と共にその形状や使用方法が変化しました。例えば、秦の始皇帝が統一した際に、漢字の標準化が進められ、隷書と呼ばれる新しい形式が生まれました。この隷書は、商業や官僚制の発展に寄与し、漢字の普及を後押ししました。この過程で、漢字は地方の方言や文化をも吸収しながら、ますます豊かな表現力を持つようになりました。

また、漢字の発展は中国国内に留まらず、周辺国にも大きな影響を与えました。特に日本、韓国、ベトナムなどでは、漢字が取り入れられ、それぞれの言語に合わせた独自の使い方が生まれました。このように、漢字はアジア全体の文化に深く根ざし、相互に影響を与え続けています。

古代中国の文化と漢字の関係

古代中国は、文字が単なるコミュニケーションの手段ではなく、文化や思想、宗教観を表現する重要な役割を果たしていました。漢字を使った文書は、歴史書や詩、哲学的な論文など、多岐にわたる文学作品として残されています。たとえば、老子や孔子の思想は、漢字を通じて今でも私たちに語りかけています。

また、漢字は儒教や道教などの宗教的な教義とも密接に結びついており、これらの思想が日常生活に浸透する際の手段ともなりました。漢字の成り立ちや意味には、古代の人々の価値観や世界観が色濃く反映されています。このような背景を踏まえると、漢字は単なる文字以上のものであることが理解できるでしょう。

漢字の絵文字としての役割

漢字の基本構造

漢字は、その構造が非常に興味深い特徴を持っています。基本的に、漢字は「部首」と呼ばれる部分と「音読み」、「訓読み」と呼ばれる読み方から成り立っています。この部首は、漢字が持つ意味を示す重要な要素であり、関連する漢字同士をつなげる役割を果たします。例えば、「水」という部首を持つ漢字は、水に関連する事柄を表すことが多いです。こうした構造的な特性は、漢字を学ぶ際の手助けとなります。

絵文字としての機能

漢字は、その名の通り、元々は絵文字から派生したものであるため、視覚的な要素が強く残っています。このため、漢字は特定の意味や概念を直感的に理解する手助けをします。絵文字の特徴を持ちつつも、その形は時間と共に変化し、さらに抽象的な表現が可能となっています。例えば、「火」という漢字は、炎の形を反映しており、視覚的な理解がしやすいのです。

また、絵文字のようにビジュアルに訴えることで、情報がより記憶に定着しやすくなるという利点もあります。漢字の学習や使用を通じて、人々はこの視覚的な関係を享受し、意味をより深く理解することができるのです。

漢字と意味の視覚的結びつき

漢字は、その形から意味を感じ取ることができる特性を持っています。これにより、言葉の背後にあるイメージや感情が、直接的に伝わるのです。たとえば、「心」という漢字は、その形から心臓のような形を連想させ、心情や感情に関連する概念を表すことに非常に適しています。このような視覚的結びつきは、言語としての豊かさを形成し、漢字をより魅力的なものにしています。

漢字の絵文字と日本語の関係性

日本での漢字の導入

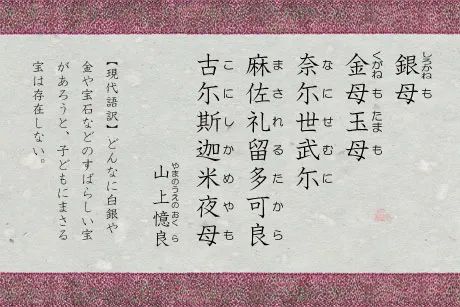

漢字が日本に導入されたのは、奈良時代(8世紀ごろ)とされています。初めは、漢字は中国の文化や思想を日本に伝えるためのものであり、主に寺院や宮廷で使用されていました。例えば、『万葉集』のような古典文学の中には、多くの漢字が使われ、当時の日本人は漢字を通じて中国文学に触れ、影響を受けていました。

日本においては、漢字がそのまま使われるだけでなく、日本語に合わせて独自の読み方や意味付けが行われるようになりました。このように、他の文化と融合しながら、日本語の中に漢字が根付いていったのです。

漢字の影響を受けた日本語表現

日本語において、漢字は非常に豊かな表現を可能にしました。たとえば、漢字の音読みと訓読みが共存することにより、同じ意味を持つ言葉でも異なるニュアンスを持たせることができます。「生」という漢字は、音読みでは「セイ」と読み、「生まれる」「生きる」などに使われますが、訓読みでは「いきる」「うまれる」などとも使われ、文脈によって使い分けられます。このような使い方ができるのは、漢字の特性を生かした結果です。

また、漢字は日本語の語彙を豊かにし、専門用語や文学的な表現にも多大な影響を与えています。例えば、「教育」という言葉は、漢字の意味を直接反映したものであり、日本語の中での使用頻度も非常に高いです。これにより、漢字は日本語の発展に無くてはならない存在となりました。

漢字と仮名の共存

日本語には、漢字とともに「ひらがな」や「カタカナ」といった仮名が存在します。この二つの文字体系は、漢字との相互作用を通じて非常に興味深い関係性を築いています。仮名は、特に漢字の読み方や文法的な部分に使われ、日本語をより柔軟に表現するための手段となっています。たとえば、漢字に続けて仮名を使うことで、文章のリズムや意味の明確化を図ることができるのです。

また、日常のコミュニケーションにおいては、漢字の使用頻度が高いものの、仮名も非常に重要です。特に子供や外国人が日本語を学ぶ際は、漢字の理解が難しいため、仮名が大きなサポートとなります。日本語が漢字と仮名という二重構造を持つことは、その豊かさを生む要因の一つとなっているのです。

漢字教育の重要性

漢字学習の基礎

漢字教育は日本の教育システムにおいて非常に重要な位置を占めています。特に小学校の教育課程では、漢字の学習が早い段階から始まり、基本的な漢字を学ぶことで、子供たちは漢字の概念を理解する手助けを受けます。具体的には、学年ごとに習うべき漢字の数が決まっており、例えば小学校1年生では80字程度の基本漢字を習います。

漢字を学ぶ際には、その形、音、意味をしっかりと把握することが大切です。これは記憶的な理解だけでなく、実際の文章にどのように使われるかを体験することで深化します。このような教育によって、漢字に対する理解が深まり、子供たちは将来的に自らの言語能力を高めることができるのです。

日本における漢字教育の現状

近年、日本では漢字教育に関して様々な改革が行われています。デジタル技術の普及に伴い、漢字を学ぶ方法も変化しています。たとえば、オンラインプラットフォームやアプリを利用した漢字学習が普及しており、子供たちが楽しんで学べる環境が整っています。このような新しいアプローチは、特に若い世代に効果的であり、漢字への興味を引き出すのに役立っています。

一方で、漢字教育には依然として課題も残っています。例えば、英語などの外国語教育に注力するあまり、漢字教育が後回しにされることがあるため、将来の日本語能力に影響を与える可能性があります。このため、漢字教育の重要性を再認識し、バランスの取れた教育方針を構築することが求められています。

漢字の理解がもたらすメリット

漢字を学ぶことは、単に文字を理解するだけでなく、文化や歴史を理解することにつながります。漢字に込められた意味や成り立ちを知ることで、中国文化や日本独自の文化に対する理解が深まります。また、漢字を理解することで、読解力や表現力が向上し、学問や仕事においても大きなアドバンテージとなります。

さらに、漢字を使いこなすことができると、他のアジア言語とのコミュニケーションにも役立ちます。例えば、中国語や韓国語にも漢字が使われているため、漢字を理解し活用することで、国際的なコミュニケーション能力が高まります。このように、漢字教育は単なる学習障害を克服する手段ではなく、広い視野を持つ力を育む重要な要素となっています。

今後の漢字の展望

デジタル時代における漢字の変化

デジタル技術の発展により、漢字の使用方法にも変化が見られます。音声入力や自動補完機能など、漢字の学習や使用をより容易にするための技術が進化しています。これにより、手書きでの漢字を学ぶ機会が減少する一方で、タイピングやテキスト入力において漢字の使用が促進されています。

とはいえ、手書きでの漢字の重要性も忘れてはなりません。手書きすることで、漢字の構造や形を体感し、記憶を助ける役割があります。今後は、デジタルとアナログをうまく融合させた漢字教育が求められるでしょう。

国際化と漢字の役割

グローバル化が進む現代において、漢字は国際的な文化交流の一部として注目されています。他の言語との共通点を見出すことで、新たな文化の架け橋となる可能性があります。たとえば、日本語を学ぶ外国人にとって、漢字の理解は日本文化への近道となりますし、逆に漢字を学ぶことで他の言語との相互理解を深めることができます。

また、海外の教育機関でも漢字教育が取り入れられるようになり、アジア文化への理解を深める取り組みが進んでいます。これにより、漢字は単なる文字以上のものであり、国際的な交流の重要な手段となっていくことでしょう。

漢字文化の継承と発展

漢字という独自の文化を継承しながらも、新たな技術やアプローチを取り入れていくことが求められています。漢字教育の充実、漢字の魅力を広める活動、そして国際的な交流を通じて、漢字文化が次世代に確実に引き継がれていく努力が必要です。漢字はその歴史、文化、そして人々の思いを形にする重要な要素ですから、その存在価値を再確認し、未来に向けて大切にしていくことが不可欠です。

終わりに

漢字は、日本語の中で独特の役割を果たし、文化や歴史を背負った非常に重要な存在です。その起源や発展、絵文字としての機能、そして日本語との関係性を理解することは、豊かで深い言語文化を知るための第一歩です。この知識を元に、漢字が持つ多面的な魅力を再発見し、今後の文化交流や教育の場で積極的に役立てていきたいものです。