漢字における声調の役割について探求することは、中国語及び文化における言語の理解を深める上で非常に重要です。声調は言葉の意味を変える重要な要素であり、特に漢字を利用する言語ではその役割は一層顕著になります。本稿では、漢字の起源と発展から始まり、音韻論的分析、声調についての基本概念を含め、漢字における声調の役割を多角的に考察していきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の起源

漢字は、紀元前14世紀ごろの殷(いん)時代に遡ることができる古代中国の文字体系です。その起源は、亀甲や獣骨に刻まれた甲骨文字に見られます。この時期の漢字は、主に占いの際に用いられ、神聖視されていました。甲骨文字は、先祖や神々と対話するための道具であり、その形状は実物を模した象形文字が多く見られます。

漢字の発展とともに、時代が進むにつれてさまざまな変化を遂げました。殷の後、周(しゅう)や秦(しん)王朝では、漢字はさらに体系的に整理され、文字としての利用が広がりました。特に、秦の始皇帝時代には、統一された漢字が定められ、周辺国や民族との文化交流も促進されました。

1.2 漢字の発展過程

漢字の発展は、時を経るごとに漢字の形状や音韻、さらには意味においても大きな変革を経験しました。漢代に入ると、漢字は「隷書」と呼ばれる新しい様式が生まれ、日常的な書き方が改良されました。これにより、漢字の記載がより簡便になり、多くの人々が使いやすくなったのです。

また、漢字は地域によっても異なる発展を遂げました。特に、日本や韓国、ベトナムなどに漢字が伝わり、それぞれの国の文化や言語に影響を与えることになります。例えば、漢字が日本に伝わった際には、音読みと訓読みの二つの読み方が形成され、これが日本語の発展に大きく寄与しました。

1.3 漢字の地域差

漢字は、異なる地域によって発音や意味に差異が見られます。中国国内でも、北方方言と南方方言の違いがあり、それが漢字の読み方や使用の仕方に影響を与えています。たとえば、「行」という漢字は、普通話では「xíng」と読み、意味は「行く」ですが、広東語では「haang4」となり、また違った意味を示すことがあります。

さらに、漢字の地域差は文化的な特徴を反映しています。日本では、「木」という漢字が「き」と読まれ、名詞の先頭に使われることが一般的ですが、一部の地方では異なる読み方をすることもあります。このように、漢字は地域に根ざした文化と密接に関連しているのです。

2. 漢字の音韻論的分析

2.1 音韻論とは

音韻論は、言語の音声体系や音の構造を研究する学問です。主に、音素、音節、アクセント、声調などの要素が言語においてどのように機能するかを探ります。特に、声調は漢字の音韻体系において非常に重要な役割を果たします。このため、音韻論を理解することは、漢字の使用においても不可欠です。

声調は、同じ音の漢字であっても、声の高さや抑揚によって意味が大きく異なることを示します。例えば、「妈(mā)」(母)と「骂(mà)」(罵る)は、声調によって全く異なる意味を持ちます。これにより、音韻論を通じて、語の意味がどのように変化するかが理解できるのです。

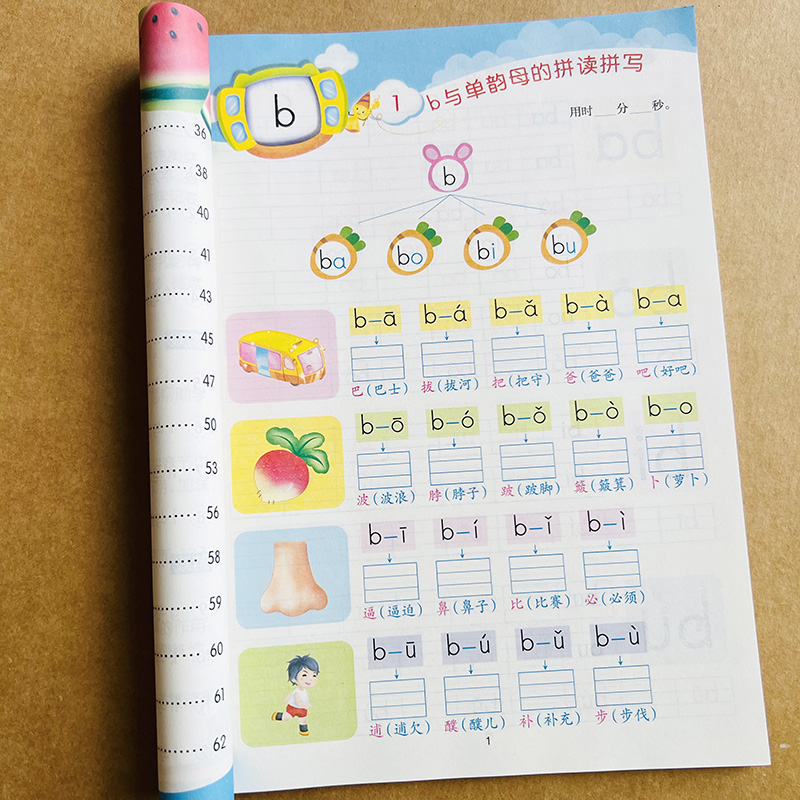

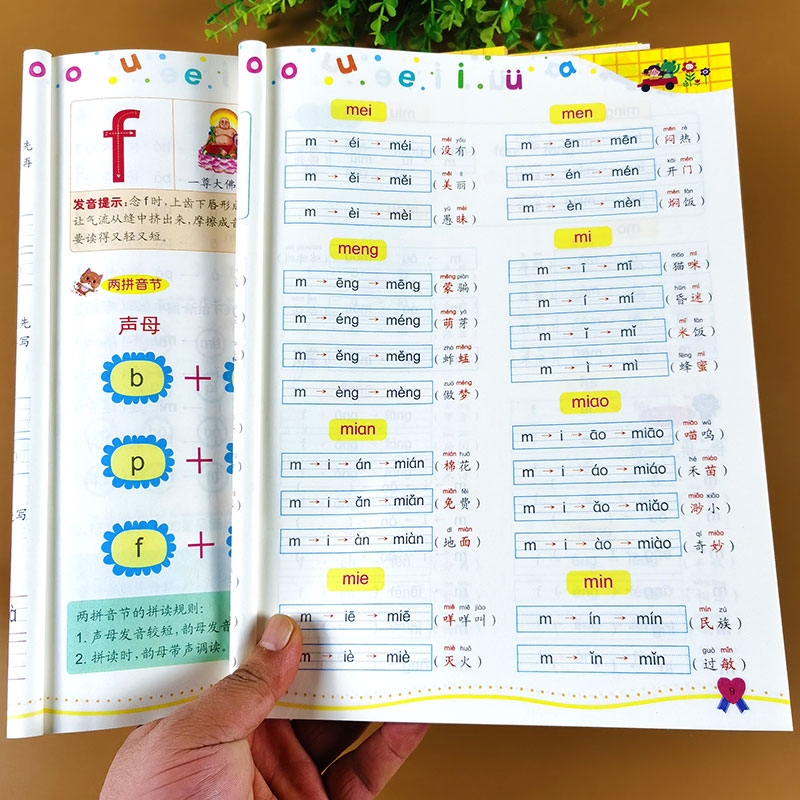

2.2 漢字の音節構造

漢字の音節構造は、声母(子音)と韻母(母音)から成り立っています。このような構造は、音のリズムや音调の働きをより際立たせます。例えば、「汉(hàn)」という漢字は、声母が「h」で、韻母は「àn」です。音節が持つこのような組み合わせが、漢字にトーンを与え、言語の美しさを生む要因となっています。

また、音節構造は文字の意味にも密接に関連しています。同じ音節構造を持つ漢字は、しばしば意味が似通っています。たとえば、「拼(pīn)」、「品(pǐn)」、「宾(bīn)」などは、音節の部分的な共有により、意味にも何らかの関連が見られることがあります。これにより、学習者は漢字を覚える際に、音韻的な側面からも助けられることが多いのです。

2.3 音韻と意味の関係

音韻と意味の関係は、特に漢字において顕著です。同じ音韻を持つ漢字がグループ化されることで、語彙の形成に寄与します。例えば、「声(shēng)」、「生(shēng)」、「生意(shēngyì)」など、同じ音韻の変化により、様々な意味が派生しています。このように、音韻は語彙の多様性を強化し、言語の発展を促進する役割を果たしています。

一方で、音韻が意味を左右する場合も多々あり、特に声調の違いが理解を阻む要因となることもあります。学習者が新しい形の漢字を学ぶ際、発音が難しいとその意味を理解するのが難しくなることがあります。これにより、音韻と意味との関係は、言語学習において非常に重要なテーマとなるのです。

3. 声調の基本概念

3.1 声調の定義

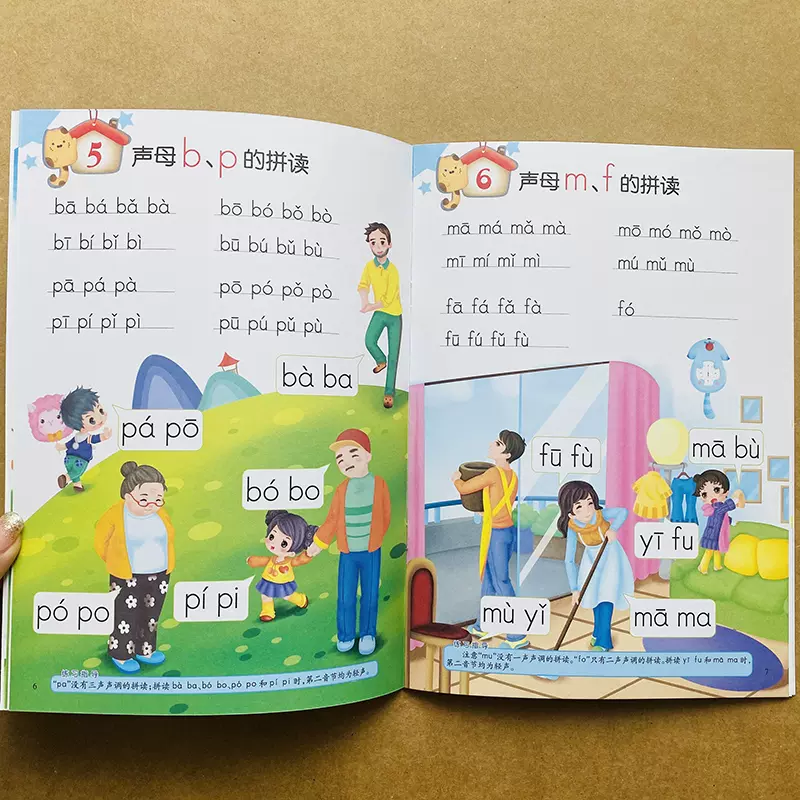

声調は、音の高さや音の変化に基づいて音を変える要素です。特に漢字のように音節が限られる言語では、声調が意味を判別するための重要な手段となります。中国語においては、四つの基本的な声調が存在し、それぞれが異なる音の高低と抑揚を持っています。

第一声は、高く平らな音で、第二声は上昇する音、第三声は低く下がった後に上がる音、第四声は急激に下降する音です。例えば、「妈(mā)」、「麻(má)」、「马(mǎ)」、「骂(mà)」という言葉は、声調によってそれぞれ異なる意味を持ちます。このように、声調は意味を判断するために必要不可欠です。

3.2 声調の種類

中国語には、基本的に四つの声調がありますが、さらに軽声や入声も存在します。軽声は、音が弱められる特別な声調で、通常の声調の流れを変えることができます。一方、入声は、特定の子音で終わる音節に見られ、これも意味に影響を与えます。

さらに、地域によっては、声調の数が増える場合もあります。例えば、広東語では、六つ以上の声調が存在し、それぞれが独自の音響的特性を持っています。このため、学习者が地域ごとの声調を理解することは、言語習得において不可欠です。日本においても、日本語のアクセントに類似した特徴が見られますが、ここでは声調ではなくイントネーションが意味を変える要因となります。

3.3 声調の重要性

声調は、特に音声言語でのコミュニケーションにおいて極めて重要です。声調を誤ることで、全く異なる言葉を発音してしまい、相手に意図した意味が伝わらないことがあります。このような理由から、声調は外国語学習において特に注意が必要なポイントとされています。

また、声調の重要性は、漢字を用いる言語において目立つだけでなく、文化の表現においても反映されています。共通の声調を持つ言語環境は、地域の文化や伝統を育む基盤となり、言語と文化が互いに影響を与え合うことが明らかになります。このため、声調についての深い理解は、多文化への理解にもつながると言えるでしょう。

4. 漢字における声調の役割

4.1 声調と語彙の多様性

漢字における声調は、語彙の多様性を生じる大きな要因です。多くの漢字が同じ音を持っていても、声調によって異なる意味が付与されているため、一つの音節から派生する意味の数は非常に多くなります。例えば、先ほども述べた「马」や「妈」などはその例であり、それぞれが別の意味を持つことで、語彙の豊かさを感じさせます。

この語彙の多様性は、特に言葉の選択において重要です。たとえば、愛を語るときに「爱(āi)」「矮(ǎi)」という言葉は声調の違いから非常に異なるニュアンスを持ちます。言葉の力を借りて伝えたい感情を正確に表現するためには、声調を適切に使い分ける必要があります。

4.2 声調の文化的意義

声調の存在は、文化的な意味合いをも持っています。特に、音楽や詩において声調はリズムや調子を生み出し、言語の美しさを引き立てます。中国の古典文学や現代詩において、声調によって作品の雰囲気やテーマが強調され、聴衆に深い印象を与えることができます。

声調がもたらす文化的な影響は、コミュニケーションのスタイルにも反映されています。中国語では、正確な発音が非常に重要視されており、声調を重んじることで、相手との良好なコミュニケーションが築かれます。このため、声調は言語の枠を超えて、文化の一部として根付いているのです。

4.3 声調の教育的課題

声調を学ぶことは、外国語学習者にとって大きな挑戦です。特に日本語話者は声調の概念が薄く、発音において困難を感じることがあります。そのため、漢字を習得する際には、声調の重要性を理解させる教育が求められます。

教育者は、声調の違いが意味を大きく変えることを具体的な例を通じて示し、音読などを通じて実践的に学ぶ機会を提供することが重要です。特に、リスニングやスピーキングのスキルを強化するためのトレーニングが必要です。さらに、インタラクティブな教材やアクティビティを利用することで、学習者が楽しみながら声調を習得できる環境を整えることが求められます。

5. 結論:漢字と声調の相互作用

5.1 収束する音韻論と漢字の将来

漢字と声調の関係は、音韻論の研究と共に進化していくものです。音韻論は、言語の変化を考察する上で役立つ道具であり、漢字の発展を考える際にも重要です。今後、声調の研究が進展することで、漢字の音韻的要素に関する理解が深まることが期待できます。

また、デジタルヒューマニティーズの進展に伴い、AI技術が言語学習に役立つ時代が近付きつつあります。音声認識技術や発音補正機能など新しい技術が登場することで、学習者が正確に声調を身につけられる手助けをすることでしょう。

5.2 漢字教育への影響

声調の理解は、漢字教育に大きな影響を及ぼすでしょう。正しい声調を使うことで、漢字の意味を適切に理解し、さらに日本語話者を含む外国語学習者に対し、漢字の魅力を伝えることが可能になります。

特に、教師や指導者は、声調の重要性を意識しながらカリキュラムを構築すべきです。声調を正確に学ぶことが、漢字への理解を深め、外国語学習者が自信を持って言語を使えるようにするための鍵となります。

5.3 今後の研究の展望

今後の研究では、声調と音韻論に関するさらなる調査が期待されます。特に、さまざまな方言における声調の違いやその影響、また漢字の形状からの音韻的な理解を強化する研究が重要でしょう。国際的な交流が進む今、声調を活かした言語教育は、より多様性を持った学習環境をもたらす可能性があります。

さらに、声調の研究は他の言語との比較においても有益です。今後の研究によって、コペンハーゲンのように音韻を通じて新しい言語学習方法が開発されることが期待されます。このように、漢字と声調は切り離せない関係にあり、その理解は言語と文化全般において幅広い影響をもたらすことになるでしょう。

終わりに、漢字における声調の役割を探ることは、中国語を学ぶ上での礎となる重要な要素です。声調による意味の違いや文化的意義を理解することで、漢字や中国語の深い魅力を感じることができるでしょう。今後の研究や教育に期待しつつ、感謝の念を持ってこのテーマを締めくくりたいと思います。