食材の性質と食養生の応用についての詳細な記事をお届けします。このテーマは、中国文化、特に中医学の一部を深く探求するもので、食養生は私たちの健康を維持するための重要な視点を提供します。ここでは、食材の性質、及びその特性を利用した食養生の実践について説明します。

1. 食養生の基本概念

1.1 食養生の定義

食養生とは、食事を通じて身体の健康を維持・促進する考え方です。中医学に基づく概念で、個々の体質や健康状態に応じた食材を選び、それをバランスよく摂取することを目的としています。つまり、ただ単に栄養を摂るだけでなく、食材が持つ特性や体に与える影響を考慮しながら食事をすることが重視されます。

昨今の健康ブームにより、食養生の重要性は再認識されています。例えば、免疫力を高める食材や、ストレスを軽減する食材など、特定の目的に応じた食事が多くの人々に受け入れられつつあります。食養生は、身体だけでなく、心の健康をも考慮に入れている点が特徴です。

1.2 食養生の重要性

食養生の重要性は、健康維持だけでなく、病気の予防や回復にも顕著に表れます。特に、現代社会ではストレスや不規則な生活習慣により、生活習慣病が増加しています。これに対抗するためには、日常生活での食事の質を向上させることが不可欠です。

例えば、青魚に含まれるオメガ3脂肪酸は、心臓病のリスクを低下させる効果があるとされています。そのため、日常的にこうした食材を意識的に摂取することが重要視されています。さらに、食材の選び方を見直すことで、体調を整え、健康を維持する手助けとなるでしょう。

1.3 食養生の歴史的背景

食養生の概念は古代中国に遡ります。古くは中医学の祖である黄帝内経が、食べ物と健康の関係について詳細に記録しています。この文献は、食材の性質や組み合わせ、さらには病気の予防に関する知識を後世に伝える重要なものとされており、現在の食養生の基礎を築きました。

歴史を紐解くと、食養生は単なる流行ではなく、古来からの知恵であることがわかります。日本においても、江戸時代から食に関する知識が豊富にあり、食材の性質を考慮した健康法が広がっていました。このような背景から見ても、食養生の考え方は今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。

2. 中医学における食材の性質

2.1 五行説と食材

中医学における食材の性質は、五行説との関係が深いです。五行説は、木・火・土・金・水の五つの要素が相互に影響し合い、万物の成り立ちを説明する理論です。これに基づき、食材はそれぞれ特定のエネルギーを持っているとされ、体調や気分に応じて適切な食材を選ぶことが必要になります。

例えば、木に関連する食材は春に摂取することで相乗効果が期待できます。青菜や発芽した穀物は、肝臓の機能を高め、春の陽気に適した食材とされています。このように、五行の特性を理解することで、より効果的な健康維持が可能になります。

2.2 食材の陰陽バランス

陰陽とは、宇宙のあらゆるものに存在する対立した二つの側面を表します。中医学では、食材の性質は陰陽の観点からも考えられています。一般的に、肉類や刺激の強い食材は陽に分類され、野菜や海藻は陰に分類されます。こうしたバランスを取ることが、持続可能な健康へと繋がるのです。

体が冷えていると感じる日には、温かいスープや香辛料を使った料理が推奨されます。一方、暑い日には、涼しい性質の食材を使ったサラダや冷たい飲料などが効果的です。こうした食材の選び方によって、身体の状態を整えることができます。

2.3 食材の味とその影響

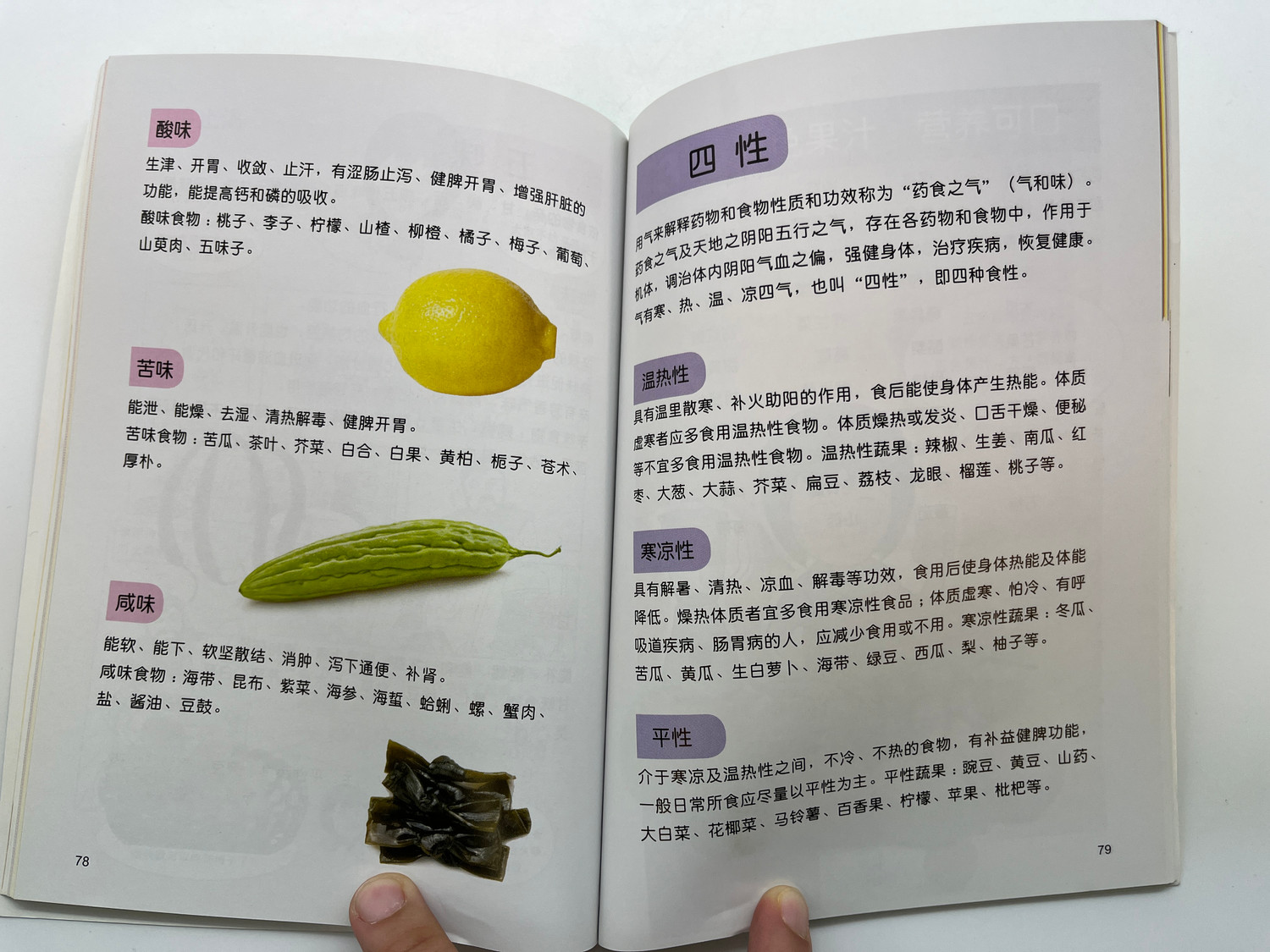

食材には甘味、酸味、苦味、辛味、鹹味という五つの味があります。それぞれの味は、身体の異なる器官や機能に影響を与えます。甘味は心を穏やかにし、ストレスを和らげる効果があります。例えば、さつまいもや米などの甘い食材を摂取することで心を落ち着けることができます。

一方で、辛味は体を温め、呼吸器系を整える働きがあります。生姜や唐辛子は、風邪をひいた時の食材としてよく知られています。このように、食材の味によって身体への影響を考えることが、食養生の実践において重要です。

3. 食材の性質と身体への影響

3.1 食材の栄養価

食材の栄養価は、健康に直結する重要な要素です。例えば、緑黄色野菜には豊富なビタミンやミネラルが含まれおり、特に抗酸化物質として知られるβ-カロテンは、免疫力を高める効果があります。データによれば、ほうれん草やブロッコリー、にんじんは特にその栄養価が高いとされています。

加えて、穀物や豆類も重要なタンパク源であり、生活習慣病予防の観点からも積極的に取り入れるべきです。全粒粉のパンや雑穀ご飯は、腹持ちが良く、血糖値も安定させる効果があるため、多忙な生活を送る人々にもおすすめです。

3.2 食材と体質の関係

私たち一人一人は、体質が異なります。中医学では、体質に応じた食材の選択が特に重視されます。例えば「熱」体質の人は、冷やす食材を摂ることで体調を整えることが勧められています。逆に「冷え」体質の人は、体を温める食材が適しています。

体質診断を行うことで、個別の食事療法が可能になります。日常の食事の中で体調を管理できるようになれば、食養生はもろに本人の生活に結びつくのです。様々な体質に合った食材の情報をもとに、日々の選択を行うことも重要なポイントです。

3.3 季節による食材の選び方

季節が変わると、その時期に適した食材も変わります。春には、芽吹きの瑞々しい野菜が豊富に出回り、夏には水分の多い果物が旬を迎えます。秋は収穫の時期で、根菜類が豊富になり、冬には温かさを求めるため、煮込み料理が好まれます。

例えば、寒い冬の季節には、根菜をふんだんに使った煮物が体を温める効果があります。一方で、夏の暑い時期には、きゅうりやトマトなどの水分豊富な食材が体の水分補給に貢献します。こうした季節性を考慮して食材を選ぶことで、身体に負担を掛けず、栄養をしっかりと摂取することができます。

4. 食材を使った食養生の実践

4.1 食事の組み合わせ

食養生では、単一の食材だけでなく、複数の食材を組み合わせることが重要です。特定の食材は別の食材と組み合わせることで、その栄養価がさらに高められ、互いに補完し合うことができます。例えば、豆腐と野菜を一緒に調理することで、タンパク質とビタミンの両方を効果的に摂取できます。

また、色とりどりの食材を組み合わせることは、見た目の楽しさをも提供します。視覚的な満足感も健康には重要で、精神的な面でも良い影響があります。組み合わせにより、さまざまな味わいを楽しむことで食事が豊かになります。

4.2 料理法とその効果

料理の仕方も、食材の効能を引き出す重要な要素です。例えば、蒸すことや煮ることは、栄養を壊さずに食材の特性を活かす調理法です。生野菜ばかりではなく、軽く加熱した料理も毎日の食事に取り入れることで、栄養の吸収率が向上します。

また、スパイスを利用した料理も推奨されます。生姜やにんにくは身体を温め、免疫力を高める効果もあります。調理法とともに、使用するスパイスやハーブによっても食材の性質をコントロールできます。

4.3 食材の選び方と調理法の具体例

例えば、心臓の健康を考える場合、オメガ3脂肪酸が豊富な青魚を選ぶことが重要です。さらに、焼く・煮るといった調理法で、その栄養を最大限に引き出すようにしましょう。青魚は、そのまま焼くのも良いですが、スパイスを加えることで味わいが増し、健康効果も引き立ちます。

高血圧が気になる方には、カリウムが多く含まれるバナナやほうれん草を取り入れることをお勧めします。これをスムージーにすることで、手軽に栄養を摂取できる上に、味わいも楽しむことができます。毎日の食事にこうした具体的な選択を取り入れることで、食養生を実現することができるのです。

5. 食養生の実践における注意点

5.1 個人差と適応

食材の効果は個人によって異なるため、食養生では個別に適応させることが重要です。例えば、同じ食材を食べても体質や体調によって、その吸収率や効果は変わります。そのため、自分自身の身体の状態を理解し、それに応じた食事を心掛けることが不可欠です。

体調を整えるためには、自己観察が必要です。調子が良い食材や逆に合わない食材を把握することで、自分に最適な食事を選ぶことができ、食養生の効果を最大限に引き出すことができます。簡単な健康ノートをつけることも効果的です。

5.2 食材アレルギーについて

食材にはアレルギーを引き起こすものもあります。特に、ナッツ類や乳製品、小麦など、高頻度でアレルギーを引き起こす食材には注意が必要です。アレルギー反応が出た場合、それが健康に及ぼす影響は大きくなりますので、食材選びには慎重を期す必要があります。

新しい食材を取り入れる際は、少量ずつ試すことをお勧めします。身体の反応を観察し、アレルギーがないか確認しながら進めることで、安心して食養生を行うことができるでしょう。

5.3 食養生の継続的な取り組み

食養生は一過性の取り組みではなく、継続的に行うことが大切です。長期的に見ることで、効果が徐々に現れてきます。特に、食事を改善することは、すぐに結果が出るものではないため、地道な取り組みが求められます。

そのため、日々の食事に小さな変化を加えていくことや、シーズンごとの食材を意識的に取り入れるテクニックを身につけると良いでしょう。友人や家族と一緒に食材選びを楽しむことで、モチベーションを維持しやすくなります。

6. まとめと今後の展望

6.1 食養生の重要性の再確認

今回、食材の性質と食養生の実践について詳しくお伝えしましたが、食養生の重要性は今後も高まっていくでしょう。健康維持のためには、体質や季節を考慮した正しい食事が不可欠です。自分自身の身体と向き合い、必要な食材を見極めることが、豊かなライフスタイルの鍵となります。

6.2 将来の食養生へのアプローチ

これからの食養生は、ただの食事管理だけでなく、自己理解や地域社会とのつながりを重視したアプローチが重要になるでしょう。地域産の食材を利用したり、友人や家族との共同作業を通じて、より良い健康への道を築くことができるのです。

6.3 食養生における新しい研究動向

近年では、テクノロジーの進化により、個人の体質に応じた食事提案を行うアプリなども登場しています。このように、科学的な研究が発展することで、今後の食養生はさらに個別化され、実践が容易になることが期待されます。

終わりに、食養生は古くからの知恵に基づいた実践であり、未来の健康を支える重要な要素です。健康意識の高まりと共に、食養生の考え方がより広がり、日常生活に溶け込むことを願っています。