古代中国の文化において、色彩は単なる視覚的な要素に留まらず、深い文化的、道徳的、象徴的な意味を持つものでした。色は人々の感情や社会的地位を反映し、また環境との関係を示す重要な要素でもありました。本記事では、古代中国の文献における色彩用語を通じて、色彩文化の全体像とその発展を探っていきます。

1. 色彩文化の概要

1.1. 中国の色彩観

中国の色彩観は、古代から現代に至るまで多くの文化的背景を持ち、さまざまな色が特定の意味を持っています。例えば、赤は幸福や富を象徴し、結婚式などの祝いの席に頻繁に使われます。一方で、黒は死や喪を連想させる色でもあり、特定の行事や文脈によって使い分けられます。また、青は穏やかな自然や安定を表す色として、さまざまな文献に見られるのが特徴です。

このような色彩観は『周易』や『なお紫』などの古典に見ることができ、色が持つ象徴的な意味がしばしば自然界や哲学的な概念と結び付けられることがあります。たとえば、五行思想では、色が元素(金・木・水・火・土)に関連付けられ、それぞれの色が持つ特性が人間の活動とも結びついています。このように、色彩は自然界との強いつながりを持っていることが古代文献を通じて読み取れます。

1.2. 色彩と文化的意義

色彩は中国文化の中で重要な役割を果たしており、特に儀式や祭り、祭典においてその重要性が顕著です。色彩はまた、社会的地位や権力を象徴する場合もあります。例えば、皇帝の衣服には精緻な黄色や金色が使われており、これらの色は高貴であることを示しています。民間では、異なる色が異なる職業や階層を表すことがあり、色彩の選択は一種の社会的なメッセージとなっています。

さらに、色は詩や文学においても重要なテーマとなっており、感情や風景、人間関係を表現する手段として多くの文献に登場します。たとえば、詩には愛や悲しみを象徴する色が用いられ、読者に深い情緒的影響を与える役割を果たしています。このように、色彩は中国の文学や美術においても不可欠な要素であり、文化遺産の中に色が持つ意味が色濃く反映されています。

2. 古代文献における色彩用語の展開

2.1. 先秦時代の文献

先秦時代(紀元前221年まで)は、中国の色彩用語の基本的な体系が形成された時代です。この時期の文献には、色に関する豊かな表現が見られ、特に『詩経』が重要な役割を果たしています。『詩経』には、色彩が感情や自然を表す手段として用いられており、さまざまな色が描写されています。たとえば、赤い花が咲く景色は、喜びや若さを象徴し、青い空は広がりや安定感を表現しています。

また、先秦時代の哲学者たちも色彩に強い関心を抱いていました。孔子や荘子などの思想家は、色が人間の精神や道徳観と結びつくことを説いており、色彩は倫理的価値を持つものとされました。この頃の色彩用語は、単に目に見えるものを表すだけでなく、抽象的な概念や価値観と関連付けられるようになりました。

さらに、先秦時代には『周易』などの書物でカラーモデルが示されるなど、色が自然や宇宙の法則と結びつく様子が見られます。これにより、色彩は単なる装飾ではなく、思想や哲学とも密接に関わっていることがわかります。

2.2. 漢代の色彩用語の変遷

漢代(紀元前206年 – 紀元220年)は、中国の色彩文化において大きな変化が見られる時代です。この時期、色彩用語はさらに豊富になり、また多様化しました。特に、漢代の文献『史記』や『漢書』などには、当時の社会や生活様式に根ざした色彩表現が数多く登場します。色彩は、貴族や民衆の生活における重要な要素として記録されています。

また、漢代には色彩に関する体系的な理解が深まり、「青」「赤」「白」「黒」「黄」の五色が重要視されるようになりました。これらの色は、五行思想と密接に結びついており、医学や運命占いにも利用されるようになります。このような色彩の分類は、後の文化や社会にも大きな影響を及ぼしました。

さらに、漢代の詩人や思想家は、色彩を感情表現としても用いるようになり、色の使い方がますます多様化しました。色がもつ感情的な響きが強調されるようになり、詩や文学において色彩が持つ深い意味が探求されることとなります。これにより、漢代の色彩用語は、文化の発展とともに重要な位置を占めるようになりました。

3. 色彩用語の分類

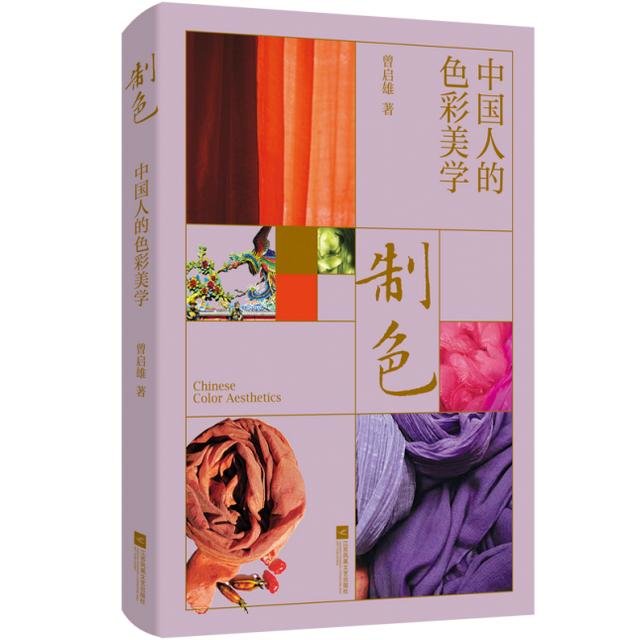

3.1. 自然色と人工色

古代中国における色彩用語は、大きく自然色と人工色に分けられます。自然色とは、自然界に存在する色を指し、例えば草の緑、空の青、土の茶色などが挙げられます。これらの色は、風景や日常生活に密着した存在であり、古代の詩や文学においてしばしば描写されています。自然色は、心の安らぎや調和を象徴し、自然との一体感を表す重要な要素です。

一方、人工色は人間の手によって作られた色であり、これには染料や顔料を用いた様々な色彩が含まれます。たとえば、朱色や糸染めの藍色などです。人工色は、特に工芸や装飾において重要な役割を果たし、社会的地位や文化的背景を反映する要素として使用されました。特に、貴族や皇族に用いられる高価な染料は、色の選択における象徴的な意味をもたらしました。

さらに、自然色と人工色の融合も見られ得ます。たとえば、自然界から得られた色を元にした藍染めや紅染めなどは、文化と自然を結びつける重要な役割を果たしました。このように、色彩の分類は単なる視覚的な要素に留まらず、文化や社会に関する深い理解を促すものとなっています。

3.2. 感情表現としての色彩

古代中国の文献における色彩は、感情を表現する手段としても重要視されていました。例えば、赤は愛や情熱を、青は冷静や安定を、白は悲しみや死を象徴することが一般的です。詩や文学において、色が持つ感情的なニュアンスはしばしば強調され、作品の主題やテーマに深みを与えました。

特に、色は文学作品においてしばしば象徴的に用いられ、登場人物の心情や結末を予示する役割を果たします。たとえば、旅の詩において青い空が描かれる場合、自由で開放的な感情を示すことができるのです。また、古代の文学においては、色彩を通じて情景描写を行い、読者に特定の感情を呼び起こすための技法が使われていました。

このように、古代中国の色彩は単なる装飾的な要素ではなく、非常に多面的な意味を持つものであり、当時の人々にとって色は生活と感情を結びつける重要な要素でした。色彩を用いた感情表現は、今でも中国文化に影響を与え続けており、文学やアートにおいて重要な役割を果たしています。

4. 重要な古典文献の紹介

4.1. 『詩経』に見る色彩用語

『詩経』は、古代中国の最古の詩集の一つであり、多くの色彩用語が見られる作品です。この詩集には、自然景観や人々の感情を色で表現した場面がいくつか収められています。例えば、「草青し、花香し」という表現は、青い草原に咲く花の匂いを示し、自然美を感じさせる描写となっています。このように、色彩は自然との密接な関係を示し、古代人の生活感覚を伝える重要な要素です。

また、『詩経』における色彩は、人々の生活や感情に対する深い洞察を提供しています。たとえば、赤い色を用いた詩では、恋愛や友情の喜びが表現され、時には悲しみや別れの象徴ともなることがあります。これにより、色は単なる物理的な視覚要素を超え、人間の感情や経験を豊かに描写する手段となっています。

さらに、『詩経』の色彩表現は、後の文学や詩においても影響を与え続けています。色彩を通じた感情表現は、詩人たちにとって常に重要なテーマであり、多くの作品において色が持つ多義性が探求されることになりました。

4.2. 『論語』と道徳観に基づく色彩

『論語』は、孔子の言葉を集めた書物であり、道徳や倫理に関する教えが中心となっていますが、色彩についての言及も見られます。色彩は、個人の美徳や道徳観と結びつけられることがあり、たとえば「白色は純粋さを表し、黒色は慎みを示す」といった解釈がなされています。このように、色は人間の性格や行動を映し出す重要な要素とされています。

『論語』においては、特定の色が道徳的な価値を象徴する場合もあり、色と倫理観の関連が示されています。例えば、慎重で控えめな人物を表す際に黒が用いられることがあり、逆に勇気や決断を象徴する際に赤が使われます。このような色彩の象徴性は、古代中国の倫理観を理解するための手がかりとなります。

さらに、色彩は形而上学的な要素とも結びつけられることが多く、道徳的な意味合いを持つ色が品格や人格の一部として強調されます。これにより、色は単なる視覚的な要素に留まらず、深い文化的な意味を帯びる存在となっていることがわかります。

5. 色彩用語の現代社会への影響

5.1. 伝統色の復興

現在、古代中国の色彩文化が再評価されており、伝統色の復興が進んでいます。特に、インテリアデザインやファッションにおいては、古代から受け継がれてきた色が再び注目を浴びています。伝統的な赤や金色は富と繁栄を象徴し、現代のデザインでもその美しさと意味合いが大切にされています。また、古代の色名が用いられることで、文化的なつながりが強化されています。

色彩の復興は、単なる視覚的な楽しみだけでなく、文化的なアイデンティティの一部としての意味を持っていることが多いです。多くの若者が伝統色を取り入れることで、古代文化の価値を再発見し、自らの文化的なルーツを再評価する動きが見られます。これにより、色彩は単なる流行の一部ではなく、社会的、文化的なメッセージを持つ重要な要素であることが示されています。

5.2. 現代アートにおける色彩の意義

現代アートにおいても、古代中国の色彩文化は強い影響を与え続けています。多くのアーティストが古代の色彩用語や象徴を参考にし、新しい視点から作品を創作しています。このように、色彩は熟考され、ただの装飾的な要素ではなく、作品のメッセージやテーマを強化する手段として位置付けられています。

たとえば、中国の現代アートシーンでは、伝統的な色合いを取り入れた作品が数多く発表されており、色彩が持つ文化的背景が作品の中に生き生きと再現されています。特に、伝統的な技法や色彩を用いた作品は、古代文化とのつながりを再確認させる役割を果たし、観客に深い感銘を与えます。

終わりに、古代中国の色彩用語は、古代文化の豊かな表現を伺わせる重要な要素であり、色彩が持つ多様の意味は、文学や哲学のみならず、現代のデザインやアートにおいても重要な役割を果たしています。色彩が持つ文化的、社会的、感情的な意義を理解することで、私たちは古代中国の深い文化遺産に触れ、それを現代に生かすことができるのです。