中国の色彩理論は、長い歴史の中で多様な要素と結びつきながら発展してきました。この理論は、単に色の使い方を示すのではなく、文化、哲学、社会的背景を反映した重要な象徴でもあります。色が持つ意味やその表現方法は、中国の美術や文学に深く根付いており、時代の変遷とともに変化してきました。本稿では、中国の色彩理論とそれに関連する歴史的背景を掘り下げ、色彩がもたらす影響や現代における重要性について考察していきます。

1. 中国の色彩文化の概要

1.1 色彩の意義と象徴

中国の色彩文化は、非常に豊かで多様な意味を持っています。古くから、色とりどりの色がそれぞれ異なる象徴を持つと考えられてきました。例えば、赤は幸運や繁栄を象徴し、結婚式やお正月などのおめでたい場面で頻繁に用いられます。また、黄色は皇帝を象徴する色として、歴史的には特権的なを意味していました。これに対して、白は悲しみや死を連想させる色とされ、葬儀の場面で使用されることが多いです。このように、色はただの視覚的要素にとどまらず、文化的文脈において非常に重要な役割を果たしています。

色彩は個々の感情や状態を表現する手段としても広く認識されています。中国における色彩の使い方は、社会的な場面や個人の心情を映し出す鏡のような存在です。例えば、怒りを表す際には、赤の濃淡を用いることが多いとされ、このような視覚的な表現が心理状態をとらえる鍵になります。こうした色の使い分けは、古来より言い伝えられたものであり、今もなお現代の表現に影響を与えています。

1.2 色彩の社会的役割

色彩はまた、中国社会において重要な社会的役割を果たしています。例えば、祭りや儀式といった特別な行事においては、特定の色が使われることで、その場の雰囲気や目的が視覚的に表現されます。例えば、中秋節では、月を象徴する白と金色がよく使われ、豊穣や感謝の意味を込めて特別な料理や飾り付けに用いられます。このように色彩は、地域に根付いた文化や風習と密接に結びついています。

加えて、色彩は中国の政治や歴史にも影響を与えてきました。かつての王朝では特定の色がその権力を象徴しており、国家の旗や制服などに影響を与えました。たとえば、明朝では青と赤が広く用いられ、これが国家のイメージを強化する手段となっていました。このように、色が持つ象徴性は、社会の構造や価値観にも影響を及ぼしているのです。

2. 中国古代の色彩理論

2.1 五行説と色彩の関係

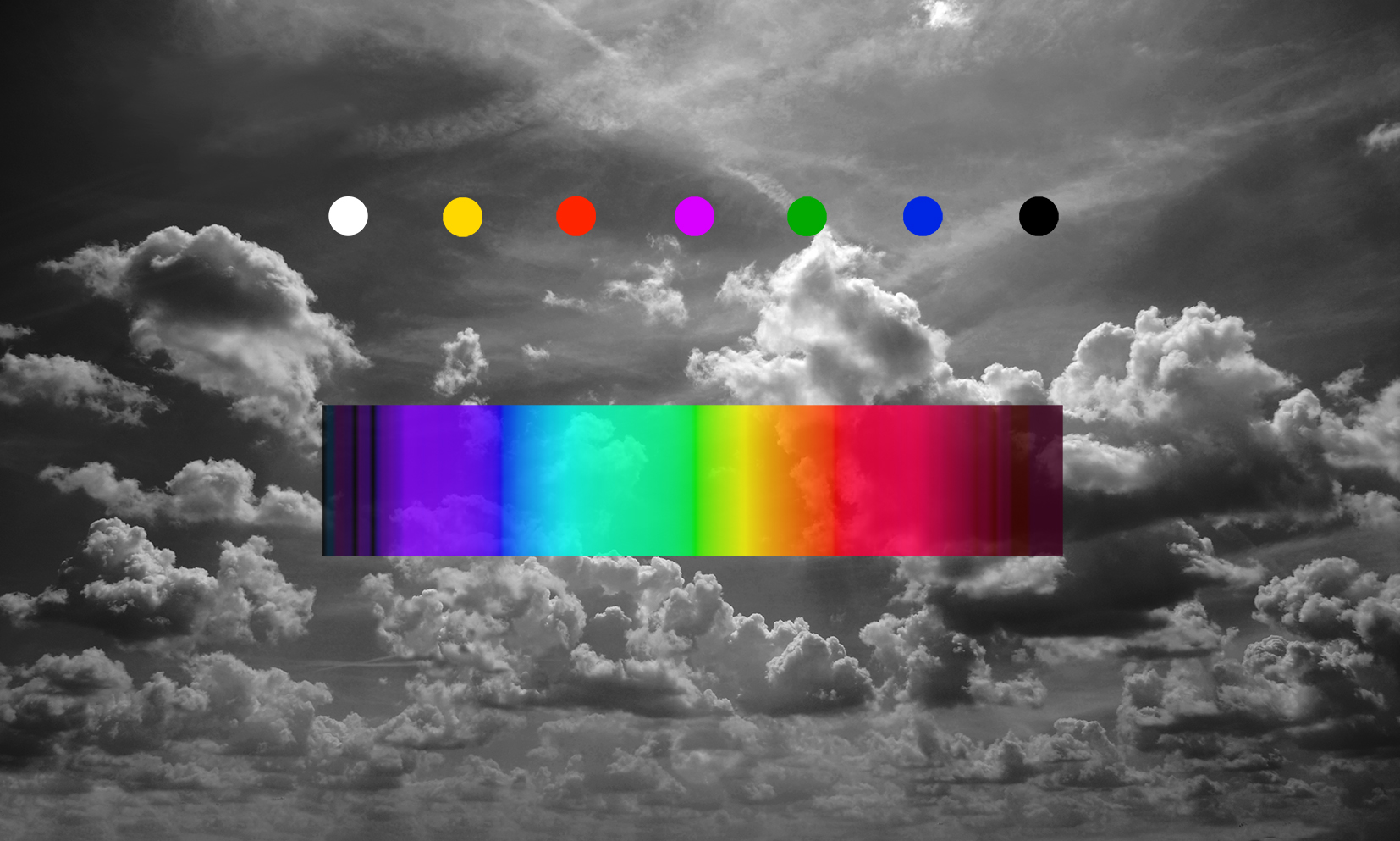

中国古代の色彩理論は、五行説(木、火、土、金、水)と深く結びついていました。それぞれの要素は特定の色と関連付けられており、これが医学や風水、さらには日常生活にまで影響を与えました。例えば、木は緑、火は赤、土は黄色、金は白、水は黒に象徴されます。これらの色は、自然の力や季節の変化を反映し、古代中国人はこれを通じて世界を理解していました。

五行説に基づく色彩理論は、特に中国の儒教や道教において重要視され、色は五行のバランスと調和を表現する手段とされました。この理論に従った色の使用は、古代の政治的、宗教的な権力にも影響を与え、人々の生活や思想に深く根付いていました。

2.2 古典文学における色彩の表現

古典文学においても、色彩は豊かな表現手法として利用されてきました。詩や散文では、特定の色が感情や場面を象徴的に表現するために用いられます。たとえば、唐代の詩人である李白の詩には、月明かりを描写する際に「白」という色が使われ、静けさや孤独感を表現するのに寄与しています。このような色の使い方は、読む人に強い印象を与える効果があります。

また、古典小説においても、色は人物の性格や感情を浮かび上がらせる重要な要素となります。「紅楼夢」などの作品では、登場人物の衣装の色がその人物の内面や運命を象徴することがしばしばあり、それによって物語の深みが増すのです。このように、古典文学における色彩表現は、視覚的な要素にとどまらず、物語の中核を成す重要な要素でもあります。

3. 色彩と中国美術運動の影響

3.1 唐代の色彩表現

唐代は中国美術における色彩の発展が最も顕著な時代の一つです。この時期、絵画や陶芸において、豊かな色彩が大胆に使用されるようになりました。特に、唐三彩と呼ばれる陶器は、その鮮やかな色使いで知られています。緑、黄、白など多様な色を用いたこの作品は、その技術の高さと美しさで評価されています。

唐代の絵画では、特に山水画における色使いが印象的です。自然を描く際に、青や緑の美しいグラデーションが多用され、画家たちは自然の景色を生き生きと表現しました。この美術運動は時代を超えて後の世代へと受け継がれ、色彩理論の発展に大きな影響を与えました。

さらに、唐代の色彩は商業活動や国際交流にも影響を与えました。シルクロードの通商によって、外国の色や素材が中国に持ち込まれ、中国の工芸に新たな視点をもたらしたのです。このような異文化との交流は、中国の美術に新たな可能性を開かせました。

3.2 宋代の色彩理論の発展

宋代に入ると、色彩に対する考え方がさらに深化しました。この時代は、写実主義にも目を向けるようになり、色と陰影の扱いが高度になりました。特に、北宋の画家たちは、自然の描写において温かみのある色調を使い、光と影の演出に力を入れるようになりました。

宋代の美術における理論的なアプローチは、色彩を科学的に分析することとも結びついています。色彩が観察される方法や、用いられる色の組み合わせについての研究が進み、これが後の色彩理論に影響を与えました。たとえば、『宣和画谱』などの文献では、色の調和や相互作用について詳細に論じられ、色彩理論の確立に寄与しました。

また、工芸品や器物に使われる色彩も、時代によって変化を見せます。白磁の美しさを追求する動きや、明るい色合いを持つ焼物が生まれることで、より洗練された美的感覚を形成しました。こうした色彩の発展が、美術だけでなく、広い意味での文化的な変革をもたらしたことは、宋代における重要な特徴と言えるでしょう。

4. 近代中国における色彩理論の変遷

4.1 西洋美術の影響

19世紀末から20世紀初頭にかけて、中国は西洋文化の大きな影響を受けることとなります。この時期、西洋美術の技巧や色彩理論が中国に紹介され、中国の画家たちはこれに触発されました。特に印象派の影響を受けた芸術家たちは、明るい色や光の使い方に新たな視点を取り入れ、独自のスタイルを展開しました。

例えば、徐悲鴻は西洋の技法を学び、色彩の明度と陰影を使った新しい表現方法を追求しました。彼の作品は、伝統的な中国画と西洋画の技法が融合し、非常に新しい感覚を持つものとなりました。このころの中国美術は、グローバルな視点を持ちながらも、自己の文化的背景を失わないようにしました。

また、西洋の色彩理論や形相についての研究が進む中、中国の画家たちは、色の心理的効果についても探求を続けました。このように、近代における色彩理論の変遷は、西洋との接点を通じて新たな理解と表現の可能性を生み出しました。

4.2 近代化と伝統の融合

近代化が進む中で、中国の伝統的な美術と西洋の新しいアプローチが合わさることにより、独自の色彩理論や美術表現が生まれました。例えば、民主化運動や社会的変化が色彩表現に影響を与えたことは特筆に値します。色彩が持つ象徴的な意味が見直され、伝統的な価値観が再評価されました。

この融合は、いくつかの美術学校や流派にも見ることができます。たとえば、北京の美術アカデミーでは、学生たちが伝統的な技術を学びつつ、西洋のテクニックを応用するという教育方針を採用しています。このような環境の中で、色彩は新しい試みとして、感情や思想を表現するツールとなっています。

さらに、近代の中国においては、色彩の使われ方が社会的メッセージを持つことが重要視されるようになりました。特に、社会運動や文化運動においては、特定の色が象徴として根付くことが多く、色彩そのものが政治的な意味を帯びるようになったのです。

5. 現代における中国の色彩理論

5.1 現代アートにおける色彩の重要性

現代中国アートでは、色彩は単なる装飾要素ではなく、表現力豊かなメッセージを伝える重要な手段とされています。アーティストたちは、色を通じて社会の問題や個人の感情を表現することが多くなり、色彩が持つ多様な意味が探求され続けています。

たとえば、現代アーティストの蔡國強は、爆薬を使ったアート作品で知られており、色彩と共に力強いメッセージを伝えます。彼の作品に使われる色は、視覚的な驚異を生み出し、観客を引き込む要素の一つとなっています。このように、現代アートにおける色彩は、感情や思想を強く視覚化する方法として大きな役割を果たしています。

また、SNSの普及により、アート作品がさらに広がりを見せており、色彩がもたらす影響範囲も拡大しています。デジタルアートやインスタレーション作品においては、色彩の選択が視覚的なインパクトだけでなく、メッセージやテーマへの理解を助ける重要な要素となっています。

5.2 グローバル化と色彩文化の変化

グローバル化の進展は、中国の色彩文化にも影響を与えています。異文化との交流が進む中で、色彩の使い方やその解釈が多様化し、国際的なアートシーンにおいても独自の位置を築くようになりました。特に、国際芸術祭やビエンナーレでは、中国のアーティストが世界中の観客に向けて作品を発表し、色彩が持つ意味を再考させる機会が増えています。

さらに、国際的な美術市場の発展によって、中国のアーティストたちが自らの作品に対してより意識的な姿勢を持つようになってきています。色彩が持つ象徴的な意味が多文化環境の中で再解釈され、国境を越えた対話が生まれています。このような変化は、中国の色彩理論に新たな展望を与える重要な要素となるでしょう。

また、環境問題や持続可能性が重要視される現代において、アーティストたちは自然との調和を重視した作品作りを行っています。色彩の選択は、視覚的な美しさだけでなく、エコロジカルなメッセージを伝える手段としても重要視されています。

6. まとめと今後の展望

6.1 色彩理論の未来の可能性

今後の色彩理論の発展は、中国独自の伝統や文化を大切にしつつ、国際的な視点を取り入れていくことで、さらなる力強さを持つものになるでしょう。色彩の持つ象徴性や意味は、時代とともに変化し続けますが、その根本には人々の感情や生活のリアリティがあります。このリアリティをどのように表現するかは、今後の芸術家や学者たちの重要な課題となるでしょう。

さらに、デジタル時代において色彩理論は、新しい技術や表現手法と共に進化していくと考えられます。例えば、VRやAR技術を使ったアートでは、色彩が作り出す空間体験が重要な要素として位置づけられ、新しい可能性が広がるでしょう。

6.2 日本との関係性

中国の色彩理論は、日本の文化にも深い影響を与えています。日本の伝統色やアートにおいても、中国から輸入された色彩感覚が色濃く見られます。特に、禅や茶道における色彩の使い方は、中国との接点が多く、共通の美意識を形作っています。

今後の文化交流において、両国の色彩文化の相互理解がさらに深まることで、新たな創造的な可能性が開かれるでしょう。色彩は言語を超えたコミュニケーションの手段であり、アートを通じて人々が繋がる様々な場面が期待されます。

色彩は、それぞれの文化の中で独自の意味を持ちながら、同時に普遍的な要素を持っています。中国と日本の色彩理論が交わることで、よりリッチな文化的対話が生まれ、未来のアートや文化を形成する一助となることが望まれます。

終わりに、中国の色彩理論は古代から現代まで絶えず変化し続け、社会と密接に結びついてきた重要なテーマです。色彩が持つ多様な可能性に目を向けることで、私たちの文化理解や芸術表現はさらに広がるでしょう。