孫子の兵法は、古代中国の有名な軍事書であり、戦略や戦術に関する多くの教えが含まれています。特に、「協力」と「競争」のバランスを保つことは、孫子の戦略の中でも非常に重要なテーマです。この理念は、ビジネスや教育など様々な分野に応用可能であり、私たちの生活においても大いに役立つものです。本記事では、孫子の戦略の基本概念から始まり、協力と競争の重要性、さらには教育への応用について詳述します。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の生涯と歴史的背景

孫子(生年不詳 – 紀元前496年)は、中国春秋時代の軍人であり、戦略家として非常に有名です。彼の生涯についての具体的な情報はほとんど残っていませんが、彼が呉の国で活躍したことが明らかです。彼は、当時の中国の混乱した状況の中で、戦争の理論と実践を通じて得た知見を纏め上げ、後世に「孫子の兵法」として伝わりました。

この時代、各国は戦争を通じて領土を拡大することが重要であり、戦略的な視点が欠かせませんでした。孫子は、多くの戦闘の経験を経て、そうした実戦の知恵を理論化し、敵と戦うだけでなく、いかにして準備を整えるか、また味方との連携を図るかを説いたのです。

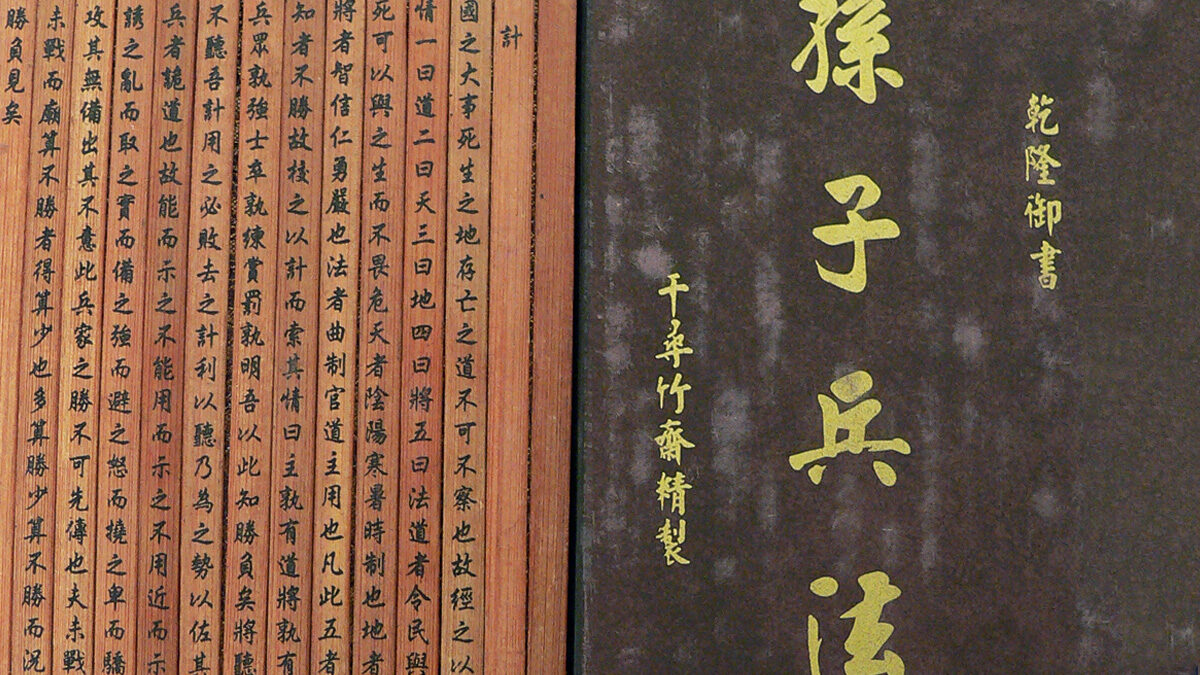

1.2 兵法の主な教え

「孫子の兵法」の中心的な教えは、「戦わずして勝つこと」です。孫子は、勝利を収めるためには必ずしも力で敵を打ち負かす必要がないと主張しました。情報を集め、状況を正しく判断し、適切な時期に行動することが重要です。この考え方は、現代のビジネスや政治の戦略においても適用されています。

また、孫子は、軍の統率や戦場での計画性、柔軟な対応力の重要性を説いています。軍の指揮官は、状況を見極め、適応することで初めて成功を収めることができるのです。このように、孫子の教えは単なる戦略に留まらず、様々な状況における意思決定の在り方を示唆しています。

1.3 孫子の兵法における「勝利」と「敗北」

孫子の兵法における「勝利」は、単に敵を倒すことではなく、戦争が避けられる状況を作り出すことでもあります。彼は、「最上の戦争は、戦わずに勝つことだ」という哲学を持っていました。これは、情報戦や心理戦を通じて敵を圧倒することを意味します。

一方で、敗北に関しても教えがあります。孫子は、戦において、敵の強さを過小評価することや、自軍の状況を見誤ることが敗北に繋がると考えました。戦争における知識と準備、そして適切な判断力がなければ、どんなに優れた軍隊であっても敗北の可能性は高まります。この教えは、現代においても多くの教訓を提供してくれます。

2. 協力と競争の概念

2.1 協力の重要性

協力は、成功や成長をもたらす重要な要素です。個人やチームが共通の目標に向かって協力することで、相乗効果を生み出し、より大きな成果を得ることができます。例えば、ビジネスの世界においては、企業同士の提携や協業が新たな市場を開拓し、競争力を高めることにつながります。

さらに、協力は人間関係の構築においても重要な役割を果たします。信頼関係を築くことで、コミュニケーションが円滑になり、問題解決がスムーズに行えるようになります。成功するためには、単に自分の利益を追求するのではなく、他者との協力を大切にする姿勢が求められます。

2.2 競争の意義

競争は、成長を促進するための原動力とも言えます。自分だけでなく、相手の存在を意識することで、より良いパフォーマンスを発揮することができます。競争によって、個人や組織は自らの限界を超え、新たな高みを目指すことができるのです。

また、競争は創造性を刺激します。このため、ビジネス界においても、商品やサービスの改良が進み、消費者にとってより良い選択肢が提供されます。競争がなければ、革新のスピードは緩やかになってしまうことでしょう。

2.3 協力と競争の相互関係

協力と競争は対立する概念のように感じられますが、実際には相互に補完し合う関係にあります。協力があって初めて競争が成立し、また競争があるからこそ協力も意味を持つのです。たとえば、スポーツチームでは、選手同士が競うことで互いに力を高めると同時に、チーム全体としての協力を必要とします。

またビジネスの場でも、企業同士の競争がある一方で、共同研究や資源の共有といった協力関係を築くことが求められます。これにより、競争力を維持しながら、持続可能な成長が可能となります。協力と競争のバランスを取ることが、現代社会を生き抜く上での鍵となるのです。

3. 孫子の戦略における協力と競争

3.1 戦略的な協力のメリット

孫子の兵法においても、協力の重要性は強調されています。戦略的な協力は、敵に対して優位に立つための強力な手段となり得ます。例えば、複数の国が協力する戦略的同盟は、個々の国だけでは得られない成果を上げることができます。

歴史的に見ても、第二次世界大戦中、連合国が協力してナチス・ドイツに立ち向かった例が挙げられます。これは国際的な協力が戦争の行方を大きく左右した事例であり、孫子が示すように、強力な敵に対抗するためには協力が不可欠であることを証明しています。

3.2 競争を利用した戦略的優位性

孫子の教えには、競争を利用して自軍の優位を築く方法も含まれています。情報収集や諜報活動を通じて、敵よりも先に行動を起こすことが勝利につながります。ビジネスにおいても、競合他社の動向を把握し、先手を打つことで市場での地位を確保することが重要です。

たとえば、企業が新商品を開発する際、競合他社の戦略を分析し、差別化を図ることが求められます。このように、孫子の兵法における競争の原則は、現代のビジネスシーンでも非常に価値のある指針となるのです。

3.3 ケーススタディ:歴史的戦闘における事例分析

孫子の戦略に基づく協力と競争の具体例として、歴史的な戦闘が挙げられます。例えば、紀元前202年の「項羽と劉邦の戦い」では、劉邦が諸国と連携して、項羽に勝利を収めました。これは複数の国が協力しあった戦略的同盟の成功例として知られています。

さらに、近代戦においても、地理的な条件や資源の共有、情報の交換を通じて協力が戦の勝敗を決する要因となることが多々あります。このように、歴史を学ぶことで、孫子の教えが現代にも通じるものであることを理解することができます。

4. 孫子の兵法を教育に応用する

4.1 教育における競争の役割

教育の現場でも競争は重要な要素です。学生同士の競争は、学習意欲を引き出し、自分自身を成長させる原動力となります。例えば、学校での成績や試験結果が明確になることで、学生はより責任感を持って学びに取り組むことができます。

しかし、単なる結果ばかりを追い求めるだけではなく、競争を通じて協調性やチームワークを学ぶことも重要です。競争が過度になると逆にストレスや対立を生むため、適切なバランスが求められます。

4.2 協力的学習のメリット

近年、教育において協力的学習の重要性が高まっています。これは、学生同士がグループでディスカッションやプロジェクトを行うことで、他者から学び合うスタイルの学習方法です。このような授業では、個々の理解度だけでなく、コミュニケーション能力や問題解決能力も養われます。

協力的学習のメリットとして、学生が積極的に参加し、自主的に考える力を育むことが挙げられます。バリエーション豊かな視点が集まることで、より深い理解が得られることも多いです。また、互いに支え合うことで、学習への不安が軽減され、安心感を持ちながら学ぶことができます。

4.3 孫子の原則を生かした教育方法

孫子の兵法の原則を教育に応用する方法として、戦略的思考を身につける授業が考えられます。生徒に課題を与え、その解決策を考えさせる過程で、情報収集や分析、判断力を育むことができます。このような授業を通じて、生徒は単に知識を得るだけでなく、実生活に応用できる能力を養うことができます。

また、競争的な要素を取り入れながらもチームとして協力させることで、両方のメリットを得ることが可能です。たとえば、グループプロジェクトで発表を行う際、役割を分担させることで各自の長所を活かせるようにし、協力と競争のバランスを保つことがポイントになります。

5. 現代における孫子の縁

5.1 ビジネスにおける孫子の戦略

現代のビジネスシーンにおいても、孫子の兵法はそのまま応用可能です。市場競争は激化しており、企業は日々、新たな戦略を模索しています。この中で、孫子が教えたように、情報の収集と分析は欠かせません。顧客のニーズを理解し、競争他社を的確に分析することで、企業は市場での地位を確立できます。

また、ビジネスでは、協力関係の構築も非常に重要です。業界内での提携やコラボレーションを通じて、新たな価値を生み出すことが求められます。孫子が説いた協力と競争のバランスは、企業の成長を促進するための強力な武器となるのです。

5.2 政治と国際関係における応用

国際政治の場でも、孫子の兵法の原則は活かされています。他国との外交交渉や同盟関係の確立は、協力と競争を駆使する場面です。国際関係における情報戦や経済戦争は、孫子の教えを忠実に反映したものと見ることができます。

政治家たちは、相手国との関係構築や競争の中で、どのように戦略を練るかが重要です。孫子の「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉は、国際情勢を分析する上でも非常に価値のある教えとなります。

5.3 孫子の知恵が未来に与える影響

孫子の兵法は、数千年を経た今でも多くの人々に影響を与えています。特に、協力と競争のバランスを取ることの重要性は、未来の社会においてますます重要になってくるでしょう。技術革新が進む中で、国際的な協力や調和が求められる時代に突入しています。

このような環境では、過去の戦略や哲学から学び、未来に活かすことが必要です。孫子が教えた戦略的協力の価値や競争の意味を理解することで、より良い社会の構築に貢献できると信じています。

6. 結論

6.1 協力と競争のバランスの重要性

協力と競争は、成功や成長に欠かせない要素です。孫子の兵法を通じて、私たちはこのバランスをどのように保つべきかを学ぶことができます。特に、現代社会では、この二つの要素をうまく使い分ける能力が求められています。

6.2 孫子の教えから学ぶこと

孫子の教えは、単なる軍事戦略にとどまらず、ビジネス、教育、国際関係に至るまで幅広い分野で応用可能です。彼が説いた知恵をもって、私たちは自らの環境や状況に合わせて適切に行動することができるのです。

6.3 未来への展望

孫子の兵法が私たちに提供する洞察は、未来にも大いに役立つと確信しています。協力と競争のバランスを取りながら、私たちはより良い社会を目指し、一緒に歩んでいくべきです。「戦わずして勝つ」という理念を心に留め、日々の生活やビジネスに活かしていくことが、私たちの未来を明るく照らす鍵となるでしょう。

終わりに、孫子の教えが私たちの行動に影響を与え、より良い選択を促すガイドとなることを願っています。パートナーシップと健全な競争を通じて、共に成長し続ける未来を創造していきたいものです。