香炉は、中国文化とその影響を強く受けた日本文化の中で、重要な役割を果たしてきました。漢字文化圏において、香炉は単なる道具にとどまらず、精神的な象徴や文化的なアイコンとしての側面も持っています。この記事では、日本文化における香炉の多様な影響について探求し、香炉の起源から工芸技術、茶道や伝統行事、そして現代日本における役割までを詳しく見ていきます。

1. 香炉の起源と歴史

1.1 中国における香炉の発展

香炉は、中国の古代文明にまでさかのぼることができます。最初の香炉は、約3000年前の殷・周時代にさかのぼり、韓国や日本にも広がりました。これらの香炉は、主に宗教儀礼や先祖崇拝の場面で使用され、香を焚くことによって神聖な空間を作り出しました。特に、儒教や道教の影響を受けた香炉は、特定の儀式に欠かせない道具となりました。

中国の技術師たちは、陶器や金属で香炉を制作し、そのデザインも時代とともに変化していきました。漢代の香炉は、非常にシンプルな形状であったものが、隋唐時代には複雑で美しいものへと進化し、美術品としての価値も高まりました。このように、香炉は時代とともにその素材や形が多様化し、中国文化の一部として深く根付いていきました。

1.2 日本への香炉の伝来

日本へ香炉が伝わったのは598年とされており、仏教とともにその存在が知られるようになりました。当初、日本の香炉は中国のものと非常に似たデザインを持っていましたが、次第に日本独自のスタイルが形成されていきます。平安時代になると、香炉は貴族や寺院での使用が一般化し、特に宮廷文化において重要な役割を果たしました。

また、平安時代の文学作品や絵画にも香炉の描写が多く見られ、香炉は日本の美意識や精神世界を反映する重要なアイテムとして位置づけられました。このように、香炉は単なる道具ではなく、日本独特の美術や文化を形成する一翼を担い、時間とともにその地位を確立していったのです。

1.3 香炉の文化的背景

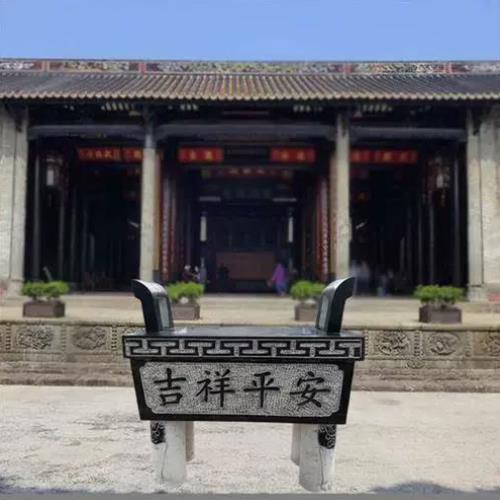

香炉の歴史を理解する上で、香そのものの重要性を無視することはできません。日本では香は、心を落ち着けるためのアイテムとして広く利用され、仏教や儒教においても重要視されてきました。香火や香りは、神聖なものとして崇められ、香炉はその器としての役割を果たしています。

特に日本の宗教儀式において、香炉は重要なアイコンとして存在します。お墓参りや祭り、そしてその他の伝統行事においても、香炉を用いて香を焚くことで、故人への思いを表現します。このように、香炉は日本文化において、精神的な意義を持つ道具へと進化しました。

2. 香炉の工芸技術

2.1 日本における香炉のデザイン

日本の香炉は、そのデザインにおいても特異な特徴を持っています。中国からの影響を受けた初期の香炉は直線的で重厚な形状であったのに対し、日本の香炉は曲線が多く、繊細な装飾が施されるようになりました。たとえば、有名な瀬戸焼の香炉は、青釉や白釉の美しい色合いと、優雅なデザインが特徴で、この文化的交差点における卓越した工芸技術を表しています。

また、香炉の中でも「蓋付き香炉」は特に人気があります。これは香を焚くための蓋がついたもので、蒸気が抜けにくく、より良い香りを楽しむことができるため、茶道や日常の生活においても重要な役割を果たしています。デザインには、自然や文学からのインスピレーションが反映され、象徴的なモチーフが使われます。

2.2 主要な素材と制作技術

香炉の制作に使われる素材は多岐にわたります。陶器、青銅、漆、木材などが主要な素材として用いられ、それぞれ異なる技術が求められます。例えば、陶器の香炉では、細密な絵付けや釉薬のコントロールが重要で、熟練の技術が必要です。一方、青銅製の香炉は、鋳造技術が要求され、独特の質感と重厚感が得られます。

特に漆塗りの香炉は、日本の伝統工芸の象徴とも言える存在で、美しい光沢感と耐久性を兼ね備えています。これらの素材を使用した香炉は、ただの道具ではなく、アートとしても評価されており、現代においても高い需要があります。

2.3 工芸品としての香炉の評価

香炉は日本の工芸品として、独自の地位を築いています。その美しさや工芸技術の高さから、香炉は単なる日用品にとどまらず、コレクターズアイテムや美術館に展示される対象となっています。例えば、2000年代には、伝統工芸の振興とともに、若手アーティストによる新しいデザインの香炉が注目を集めました。

また現代アートとしての評価も高まり、伝統的な要素と現代的なデザインが融合した香炉が作られるようになっています。このように、香炉は日本文化の中で常に進化し続けており、未来に向けた可能性を秘めています。

3. 日本の茶道と香炉

3.1 茶道における香の重要性

茶道は、日本の伝統文化の中でも特に重要な要素であり、その中で香の存在は欠かせません。お茶を楽しむ過程で、香りは一種の心の安らぎや瞑想の手段として用いられています。香炉はこの環境を整えるための一端を担い、訪れる人々に贅沢な香りを提供します。

茶道では、香の調和が重要視されており、茶と香のバランスを考えることが茶道の本質とも言えます。このような背景から、特に香炉の選定や使い方においても、慎重な配慮が求められます。これにより、茶道と香炉の関係はより深いものとなっています。

3.2 香炉の役割と使用方法

茶道のセッションの中で、香炉はしばしば使用され、その役割は多岐にわたります。例えば、茶室に入る前に香を焚くことで、清められた精神状態を保つために利用されます。また、香炉は茶を点てる際の雰囲気を作り出すための重要な道具でもあり、特に無香の状態ではなく、適度に香りを楽しむことで、飲む体験がより深まります。

香炉の使用方法に関しても、特定の儀式やマナーがあります。香を焚く際には、温度や香りのバランスに気を配り、お茶と共に提供することで、より一層の満足感を得ることができます。茶道の背後にある美意識や心のこもったおもてなしが、香炉を通じて表現されるのです。

3.3 香道との関連性

茶道と同様に、香道もまた日本の伝統文化の一部であり、香の取り扱いや楽しみ方に特化したアートです。香道は、香を焚いてその香りを楽しむ方法や、その背後にある哲学に重点を置いています。香炉はこの香道においても重要な役割を果たしており、香道の儀式において特別にデザインされた香炉が使われることも少なくありません。

香道では、香の種類やその焚き方、香りの持つ意味に重点を置き、その豊富な文化的背景を探求する驚きがあります。香炉は、香道の精神を体現する道具として、多くの人々に愛されています。日本の伝統において、香炉はただの道具ではなく、文化的アイデンティティを象徴する存在なのです。

4. 香炉と日本の伝統行事

4.1 祭りや儀式における香炉の使用

香炉は日本の多くの祭りや儀式において重要な役割を担っています。特にお盆や正月、結婚式、葬儀など、重要な行事には欠かせない道具とされています。例えば、お盆の際には、故人の霊を迎えるために香炉で香を焚き、家族の結束を感じる瞬間となります。

また、祈りの場面でも香炉が使用されます。寺院や神社では、参拝者が香炉の前で香を焚き、神に身体と精神の健康を祈ります。このような習慣は、香が持つ浄化の力を信じる日本人の信仰の表れとも言えるでしょう。

4.2 香炉が象徴する意味

香炉には、浄化と安らぎの象徴としての意味があります。香を焚くという行為は、心を清め、穢れを取り除くことを意味します。そのため、香炉は単なる道具を超え、精神的な象徴と言えます。香の煙がゆっくりと天に昇る様は、故人への思いを届けるための儀式的な行為でもあり、心の浄化を促進する役割を果たします。

特に、香炉で焚かれる香には、それぞれ意味が込められており、特定の香りによって祝福や平安を呼び寄せると信じられています。この文化は、香に対する深い理解と愛情を示し、香炉が裁量をもたらす道具であると同時に、心をつなげる存在であることを物語ります。

4.3 時代ごとの変遷

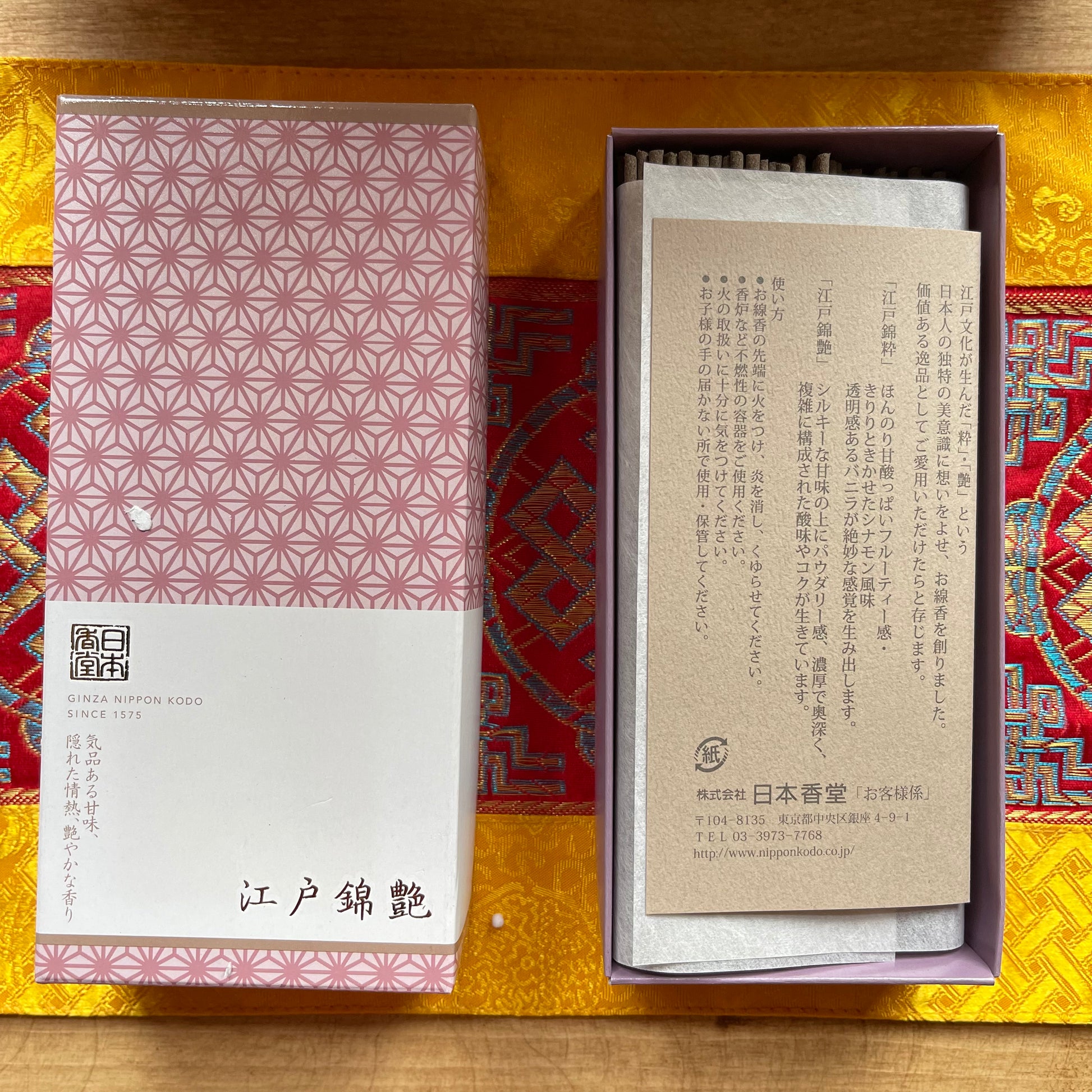

香炉の役割や使われ方は、時代とともに変化してきました。戦国時代や江戸時代には、香から派生した新しい文化が生まれ、さまざまな香道が流行しました。特に江戸時代には、庶民の間でも香の重要性が広まり、多様な香炉のスタイルが生まれました。

平成時代に入ると、香炉はアートとして再評価され、美術品やコレクターズアイテムとしての価値が再認識されています。現代では、香炉は伝統的なものにとどまらず、新しいデザインや香りが登場し、多様性を持つアイテムとして進化を続けています。

5. 現代日本における香炉の役割

5.1 日常生活における香炉の取り入れ

現代日本において香炉は、日常生活の中でさまざまな形で取り入れられています。多くの家庭では、香炉を使ってリラックスするための香りを楽しみ、日常のストレスを軽減しています。また、アロマテラピーの人気とともに、香炉は香りを楽しむための道具としても利用されています。

特に、都市部では忙しい生活の中で、香炉を使って心を落ち着ける時間を持つことは非常に価値があります。香炉を使用することで、心の安らぎを得る人々が増えているのも、現代の傾向の一つと言えるでしょう。

5.2 アートとしての香炉の再評価

香炉はその美しさからアートとしても再評価されています。現代のアーティストは、伝統的な要素と現代的なデザインを融合させ、新しい香炉を空間に取り入れる試みが行われています。これにより、香炉は単なる道具から、アート作品としての位置づけが強まってきました。

ギャラリーや美術館でも香炉に特化した展示が行われ、観客に新たな視点を提供しています。これにより、香炉は現代のアートシーンにおいても重要な役割を果たし続けています。

5.3 グローバルな視点で見る香炉の影響

日本の香炉は、国際的にも注目を集める存在となっています。例えば、アジアの他の国々でも香炉文化は存在するものの、日本独自のデザインや使用方法は高く評価されています。在外日本人コミュニティでも、香炉を使用することで日本文化を再確認する機会が増えています。

また、環境意識の高まりにともない、香炉を利用した自然派ライフスタイルが注目され、海外でも人気を得ています。香りの力を通じて、より多くの人々が日本文化に触れるきっかけを提供しています。このように、香炉は日本文化の一部として、国際的な文化交流の一環ともなっているのです。

終わりに

香炉は、中国からの影響を受けながらも、日本文化の中で独自の発展を遂げてきた貴重な存在です。古代から現代に至るまで、香炉は工芸品としての美しさや精神的な象徴としての役割を果たし続けています。茶道や伝統行事、さらには現代アートにおいても、その影響力は広がっています。このように、日本文化における香炉の存在は、単なる物を超え、心のつながりや伝統の深さを物語る重要な要素であると言えるでしょう。今後も、香炉がその役割を果たし続け、多くの人々に愛されていくことを願っています。