仏教は、その深い思想や教えを通じて、中国の歴史や文化に多大な影響を与えました。インドで生まれたこの宗教は、どのように中国に伝わり、またその後どのように受容されていったのでしょうか。以下では、仏教の起源から現代に至るまでの歩みを詳しく見ていきます。

1. 仏教の起源とインドにおける発展

1.1 仏教の創始者と教え

仏教は紀元前5世紀ごろ、インドのゴータマ・シッダールタ(ブッダ)によって創始されました。シッダールタは裕福な王族の家に生まれましたが、人生の苦しみを目の当たりにし、出家して苦行に励むことになります。最終的に、瞑想の中で「悟り」を開き、「ブッダ」となります。彼は「中道」や「四つの真理」といった教えを通じて、人々に苦しみから解放される方法を説きました。

仏教の核心的な教えには、無常(すべてのものが変化する)や無我(自己というものが存在しない)があります。これにより、信者は執着から解放され、内面的な平和を見出すことができるとされています。この教えは、安らぎを求める人々にとって魅力的でした。

1.2 インドにおける仏教の広がり

仏教は、初期にはインド国内にとどまらず、アジア各地に影響を及ぼします。特にアショーカ王の時代には、仏教が大きく広まり、彼は仏教の教えを普及させるために多くの活動をしました。彼は石に刻まれた教えを各地に設置し、使者を送り、宗教の拡大に尽力しました。この時期、仏教は国教としての地位を確立し、一般庶民にも広がっていきました。

また、仏教は他の宗教とも交流し合いました。ヒンドゥー教やジャイナ教との関係の中で、信者たちはそれぞれの教えを取り入れたり、抵抗し合ったりすることで、インド社会における多様な宗教的風景が形成されました。これにより、仏教は自己を反省し、進化する機会を得ることができたのです。

1.3 仏教と他の宗教との関係

インドにおける仏教の広がりを受けて、他の宗教との関係も深まりました。たとえば、ヒンドゥー教との対立や共存により、仏教の教えは洗練され、特に神々や祭りの概念に影響を及ぼすことになりました。両宗教は互いに影響を与えながら、インドの宗教的景観を作り上げてきたのです。

仏教はまた、宗教的な競争だけでなく、文化や芸術にも影響を与えました。インドの美術における仏像や寺院の建築様式は、仏教の影響を色濃く受けており、インド全土に広がる独特の美的感覚を生み出しました。このように、仏教は単なる信仰にとどまらず、文化的発展とも密接に結びついていたのです。

2. 仏教の中国への伝来

2.1 伝来の初期段階

仏教が中国に伝わったのは、紀元前後とされています。当初、シルクロードを通じて商人や僧侶が中国に入国し、少しずつ仏教の教えが広がっていきました。初期の中国人は、異国の宗教に対して興味を抱きつつも、まだまだ受容の余地は少なかったのが現状です。

特に、前漢時代の頃には、仏教は海を越えて中国に到達することがありました。記録によれば、紀元後1世紀には、勅令によって仏教が歓迎されるようになり、さらなる広がりを見せることとなりました。この時期、仏教の教えが中国の思想や文化にどのようにはめ込まれていくかは、非常に重要な時代でした。

2.2 経典の翻訳とその重要性

仏教が中国に伝来すると、経典の翻訳が行われました。最も有名なのは、インドの僧侶クマラジーヴァによる翻訳です。彼は、数多くの経典を正確かつ魅力的に翻訳し、中国の仏教思想に多大な影響を与えました。彼の翻訳が、後の時代の仏教の発展においても重要な役割を果たしました。

翻訳活動によって、仏教の教えが中国語で理解されるようになった結果、多くの知識人が仏教に興味を持ちました。経典の中には「法華経」や「般若心経」といった重要な教典が含まれており、これらは後の仏教思想や慣習において基盤となっていきます。

2.3 主要な交流路と伝播ルート

仏教が中国に伝播する主要なルートとして、シルクロードやインド洋航路が挙げられます。シルクロードは、東西文明の交流の場であり、商人たちは交易の合間に仏教の教えも持ち込んでいました。また、海路を使って南方からの交流も重要で、特に広州や泉州などの港町が仏教の受容において重要な役割を果たしました。

このように、交流路を通じて、中国は仏教の受容を進めていきましたが、地域ごとの事情によっても異なる受容が見られました。北方の遊牧民族の影響を受けた地域と、南方の農耕文化を持つ地域では、仏教の受容に差異があったと言われています。この多様性が、中国における仏教の発展に重要な影響を与えました。

3. 中国における仏教の受容

3.1 文化的背景と社会的状況

中国における仏教の受容は、社会的・文化的条件の影響を大きく受けました。漢王朝が衰退し、三国時代に突入すると、社会は混乱と困難に満ちていました。この不安定な社会を背景に、多くの人々が仏教に救いを求めるようになりました。

さらに、当時の中国では、老荘思想が広まり、道教が強い影響を持っていました。仏教は、これらの思想と対話しながら、徐々にその存在感を高めていきました。心の平穏を求める人々にとって、仏教は新しい道を示すものとなり、特に瞑想や内面的な探求が注目されるようになりました。

3.2 儒教・道教との融合

中国における仏教の特徴的な点は、儒教や道教との融合です。儒教は、人の道徳や社会秩序に重きを置く思想ですが、仏教の教えは内面的な平和や解放を強調します。この二つの思想は、最初は対立するものと見なされましたが、時間が経つにつれて相互に影響を与え合う関係になりました。

例えば、中国の仏教僧たちは、儒教の倫理観を取り入れた仏教スタイルを確立しました。これにより、仏教は単なる信仰体系ではなく、社会的な指導理念へと変化していきました。また、道教の思想と融合したことで、特に霊的な実践に関する新しいスタイルが生まれました。このように、宗教間の交流は仏教の発展に寄与しました。

3.3 地域ごとの受容の違い

中国の広大な地域において、仏教の受容は一様ではありませんでした。北朝時代には、中央アジアからの遊牧民が統治する中で、仏教が急速に発展しましたが、一方で南方の漢民族地域では、儒教や道教の影響が強かったため、仏教の受容には慎重な姿勢が見られました。

地域ごとの受容の違いは、今でも中国の文化に影響を及ぼしています。特に北方では、華北仏教や禅宗などが盛んでしたが、南方では浄土宗や信仰に基づいた仏教の発展が見られました。これにより、それぞれの地域が独自の仏教文化を形成し、豊かな多様性が生まれることとなりました。

4. 仏教がもたらした影響

4.1 哲学的・宗教的な影響

仏教は、中国の哲学や宗教体系にも深い影響を与えました。特に「無常」や「無我」といった概念は、儒教や道教の思想とも交わり、哲学的な思索を促しました。これにより、自己認識や人生の意義を探求する新たな視点が生まれたのです。

また、中国の知識人たちは、仏教の教えから得た知見を通じて、道教や儒教の再評価を行いました。この結果、新たな哲学的な流派や思想が生まれ、中国文化全体の成熟に寄与しました。仏教は単に信仰としてだけではなく、国全体の思考の枠組みにも影響を与えたのです。

4.2 芸術と文学への影響

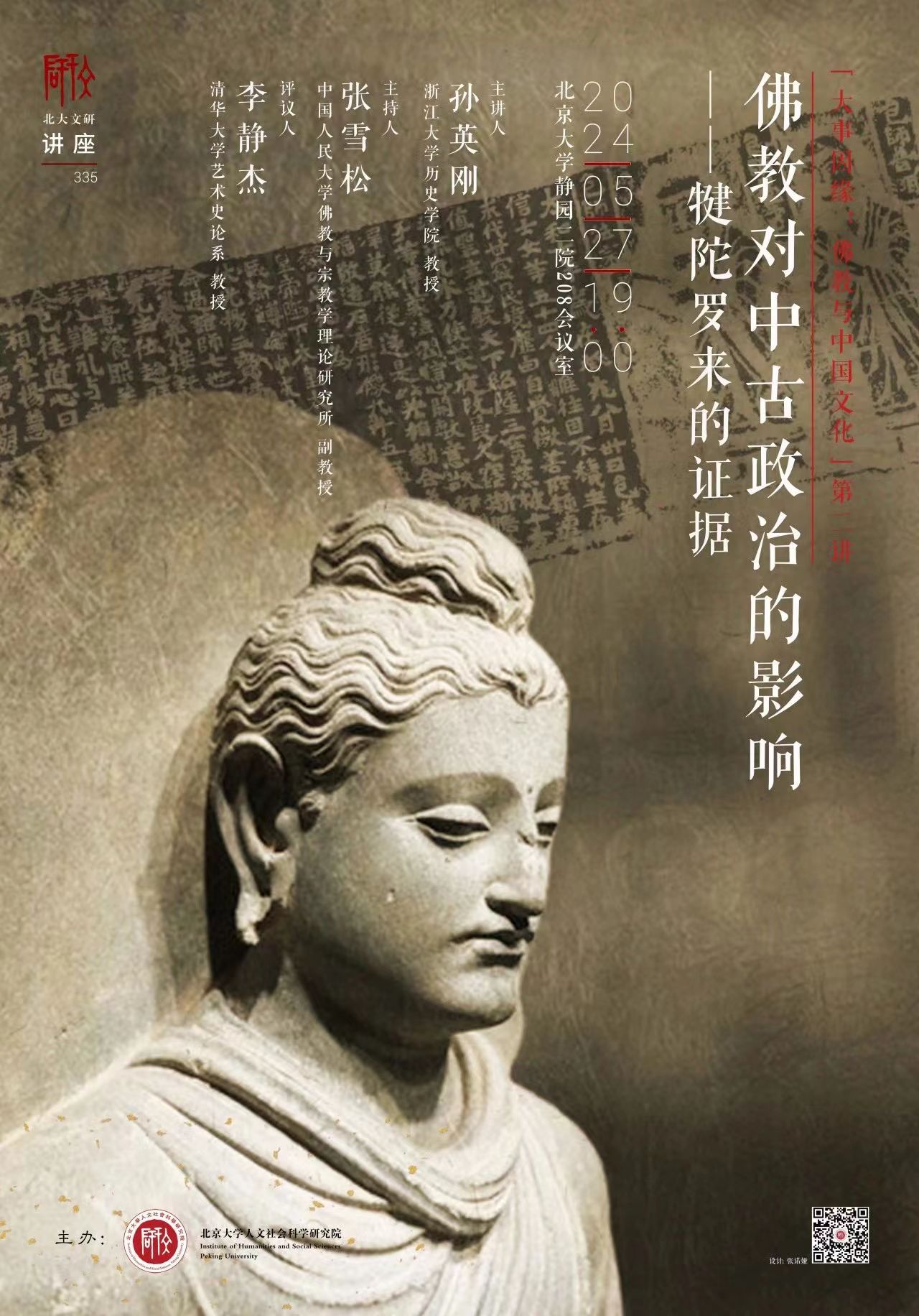

仏教は、芸術や文学にも大きな影響を与えました。特に仏教美術は、中国の美術史において特異な位置を占めています。仏像や壁画、寺院の建築様式などは、仏教の教えや信仰を具現化したものとして、多くの人々に感動を与えました。

また、仏教によって文学にも新たなジャンルが生まれました。詩や散文において、仏教のテーマや教えが取り入れられ、特に禅の影響を受けた詩人たちの作品は、人生の真理や内面的な探求を描いたものとして高く評価されています。これにより、文学はより深い感情や哲学的な視点を持つようになりました。

4.3 社会制度と思想の変革

仏教の影響は、社会制度や思想の変革にも波及しました。特に、仏教寺院は教育や福祉の中心地として機能し、知識人や一般市民が集まる場となりました。これにより、社会全体の教育水準が向上し、知識の普及が進みました。

さらに、仏教の慈悲の教えは、社会的な価値観に変革をもたらしました。人々に対する思いやりや助け合いの精神が広まり、貧しい人々の救済活動などが盛んになりました。このような社会的な変革は、仏教の教えを背景にした新たな文化を生み出す原動力となり、中国の歴史において重要な役割を果たしました。

5. 現代における仏教の位置

5.1 現代中国における仏教の状況

現在、中国の仏教は、伝統的な文化と現代社会との間で再評価されています。近年、仏教に対する関心が高まっており、多くの人々がその教えに触れようとしています。特に、ストレス社会や競争が激化する中で、瞑想や内面的な平和を求める人々が増えていることが一因です。

また、政府も宗教の管理を行いながら、仏教が果たす役割を再評価しつつあります。一部の寺院は観光名所として注目を集め、多くの参拝客を迎えています。こうした動きは、仏教が現代中国社会において復活しつつあることを示しています。

5.2 国際社会における仏教の影響

中国を超えて、仏教は国際的にも影響を与えています。特に、黙想やマインドフルネスといった仏教の実践が西洋社会においても人気を集めています。これにより、多くの人々が仏教の教えを取り入れ、日常生活に生かすようになっています。

また、国際的な仏教徒の交流も活発になっています。世界中の仏教徒が集まるイベントやシンポジウムが開催され、仏教の理解や実践について議論される場が設けられています。こうした国際的な交流は、仏教の多様性を理解し、宗教間の対話を促進する重要な機会となっています。

5.3 仏教の未来と課題

仏教の未来に向けては、多くの課題も存在します。例えば、現代社会における仏教の位置づけや、宗教間の対話の進め方、さらには環境問題や社会的な不平等に対する取り組みが求められています。特に、地球規模の問題に対して、仏教の慈悲や共感の教えがどのように発揮されるのかが重要です。

また、仏教の教えが現代生活にどのように適用できるかも一つの課題です。都市化が進む中で、人々が求める精神的な安らぎをどのように提供するのか、仏教にとって大きな挑戦となるでしょう。しかし、仏教の豊かな教えや哲学は、これらの課題を乗り越える力を持っていると信じられています。

終わりに

これまでの歴史を振り返ると、仏教は中国において単なる宗教を超え、哲学や文化、社会制度に深い影響を及ぼしてきました。仏教がもたらした教えは、今でも多くの人々の心に響き、日常生活の中で生き続けています。現代において、仏教の教えが再び求められる時代となり、多くの人々がその智慧を再考する機会が与えられています。これからの仏教が、より多くの人々に幸福や平和をもたらすことを願いたいと思います。