七夕祭りは、中国の古代伝説に基づく特別な日で、多くの文化に影響を与えています。この祭りは、日本でも非常に人気があり、特に夏の季節に行われます。七夕の伝説は、農業の神々との関わりや、愛の物語、そして星にまつわる神秘的な意味を持っています。この記事では、七夕祭りの起源、伝承、現代の実践、文化交流、そして未来の展望について詳しく見ていきます。

1. 七夕祭りの起源

1.1. 天の川と織姫、彦星の伝説

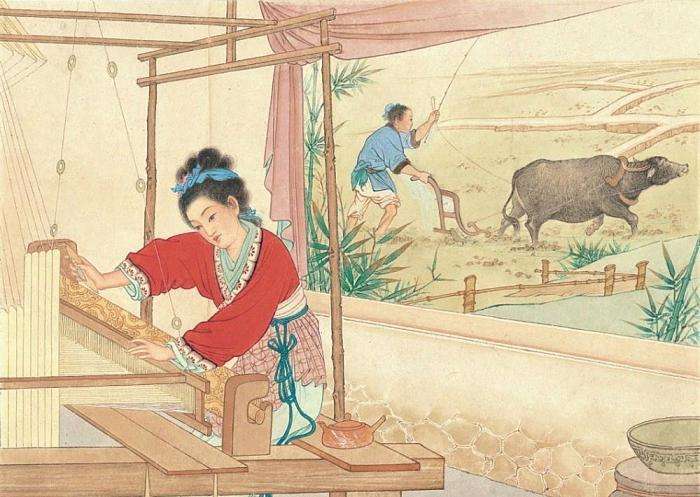

七夕祭りの起源は、古代中国の伝説にさかのぼります。特に有名なのは、天の川を挟んで隔てられた織姫(牛女)と彦星(牽牛)の悲恋物語です。彼らは年に一度、7月7日に天の川を渡って会うことが許されています。この日、天の川の両岸では多くの人々が星に願いをかける風習が生まれました。織姫は織物の神であり、彦星は農業の神です。彼らの愛が実ることによって、豊作がもたらされると信じられています。

伝説では、織姫と彦星は恋に落ちたため、あまりにも夢中になり、仕事を怠けてしまいました。その結果、天の神様は二人を引き離し、天の川で隔てることになりました。彼らの再会を願う人々の思いは、七夕祭りの伝承として現在も受け継がれています。短冊に願い事を書いて笹に飾る習慣も、この伝説に由来しています。

1.2. 七夕の歴史的背景

日本における七夕祭りは、平安時代に中国から伝わったとされています。当初は短冊を書いて竹の木に飾る風習は無く、主に貴族の間で神々に感謝の意を示す祭りでした。時代が進むにつれ、庶民にも広まり、現在のような形になったのです。特に江戸時代に入ると、より多くの人々がこの祭りを祝うようになり、短冊の風習も広まりました。

この時期には農作物の収穫が始まり、作物への感謝を表す行事とともに、恋愛成就や学業成就を願うために短冊を書く人が増えました。現代でもこの習慣は受け継がれ、地域によっては競技や催し物が行われるようになりました。七夕祭りは、ただ星々に願いをかけるだけでなく、地域の絆を深める大切なイベントとして位置づけられています。

2. 七夕祭りの伝承

2.1. 各地の七夕祭りの違い

日本各地には、地域ごとに独自の七夕祭りがあります。有名なものには、仙台の七夕祭りがあります。仙台では毎年8月に行われ、色とりどりの美しい飾りが街を彩ります。この祭りは、日本で最大級の七夕祭りであり、多くの観光客が訪れります。商店街や各家庭では、大きな飾りつけが行われ、うちわや吹き流しなどが風に揺れる光景は圧巻です。

一方、名古屋では「名古屋七夕祭り」というイベントがあり、こちらも地元の人々に親しまれています。名古屋では、特にコミュニティの活動が強調されており、地域の人々が協力して祭りを盛り上げる雰囲気があります。これに対し、荘厳な仙台の祭りは、観光客向けの華やかさが強調されています。

地域によっては、七夕祭りが単なる夏のイベントとして受け入れられたり、地域の特産物を活用した飲食イベントが企画されたりしています。このように、同じ祭りであっても、開催地によってその形は大きく異なるのです。

2.2. 七夕にまつわる民間伝承と神話

七夕に関する民間伝承や神話は、日本全国に数多く存在します。たとえば、岡山県では「おばあさんが織姫に捧げる笹の葉を用いたお料理が幸運をもたらす」といった言い伝えがあります。このような言い伝えは、家族や地域の絆を深める大切な役割を果たしています。

また、地方によっては七夕祭りの日に特別な食べ物を準備する風習もあります。たとえば、青森県では特に「短冊うどん」と呼ばれるうどん料理が人気です。このうどんは、「願い事が叶う」とされていますので、七夕の日には必ず食べる家庭も多いです。こうした食文化も、七夕祭りを彩る一部となっています。

このように、七夕祭りは単なるイベントにとどまらず、それぞれの地域の風習や文化が融合し、多様性を持つ行事となっています。このような伝承は、次世代へと大切に引き継がれています。

3. 現代の七夕祭り

3.1. 現代社会における七夕祭りの意義

現代社会において、七夕祭りは単に伝説や民間伝承に基づく行事だけでなく、現代人にとっての重要な意味合いを持っています。特に、若い世代が短冊に書いた願い事を通じて、夢や希望を再確認する機会となることが多いです。七夕が近づくと、多くの学校やコミュニティで短冊を飾るイベントが行われ、子どもたちが自分の未来について考える良い機会になります。

さらに、SNSの普及によって、七夕祭りは地域だけでなく、オンライン上でも広がりを見せています。短冊の願い事をSNSでシェアしたり、ハッシュタグをつけて他の人たちとつながったりすることで、より多くの人々が七夕の伝統を楽しむことができるようになっています。このような形で、特に若者たちの間で七夕祭りが新たな形で継承されつつあります。

また、七夕祭りは、恋愛成就や人間関係の良好化を願う場としても重要視されています。恋人同士で短冊に願いを書くことは、お互いの愛情を深めるきっかけにもなります。このように、七夕祭りは伝統を守りながらも、現代の価値観やライフスタイルに適応していく姿が見られます。

3.2. 七夕祭りの行事や儀式の変化

近年、七夕祭りの行事や儀式にも変化が見られます。中でも特に顕著なのは、インターネットの普及に伴い、バーチャルな七夕祭りが増えていることです。オンラインで参加できる七夕イベントが企画され、遠くに住む家族や友人と一緒に願い事を書いたり、飾りつけを楽しんだりすることができるようになりました。これにより、物理的な距離を感じさせない新たな形の交流が生まれています。

さらに、地元の企業や商業施設も七夕祭りに積極的に参加しています。ショッピングモールでは、特別限定の七夕メニューが提供されたり、イベントが開催されたりすることで、訪れる人々に楽しんでもらう工夫がみられます。こうした取り組みは、地域活性化にも寄与しています。商業イベントを通じて、七夕祭りが愛される行事としての地位を確立しているのです。

また、地域ごとの伝統が受け継がれつつも、他の文化やイベントと融合する姿も見られます。たとえば、洋風の飾りつけやイベントが追加されることで、七夕祭りがより国際色豊かになっています。このように、七夕祭りは変わり続ける社会の中で、新しい意味を持ち続けています。

4. 七夕祭りと文化交流

4.1. 中国と日本の七夕祭りの比較

中国と日本の七夕祭りは、共通の起源を持ちながらも、さまざまな違いがあります。中国では「七夕節(チーシー)」として知られるこの祭りは、主に織姫と彦星の物語に基づき、恋愛を祝う行事です。中国では、この日が非常に特別な日とされ、多くの人々が恋愛成就を願っています。特に都会では、七夕祭りに向けて特別なイベントやセールが行われ、カップルにとっても重要な日です。

一方で日本の七夕祭りは、恋愛成就だけでなく、学業成就や健康、豊作など多様な願いが込められています。また、短冊に願いを書く文化がある一方、中国では、より特定の行事として捉えられていることが多いです。これらの違いは、両国の文化的背景や社会的価値観の違いを反映しているといえます。

さらに、最近では中華圏と日本での文化交流が進んでおり、七夕祭りをテーマにしたイベントが合同で開催されることも増えてきています。このような国際交流によって、両国の文化を相互に理解し、広める機会が増えているのです。

4.2. 七夕祭りを通じた国際交流の可能性

七夕祭りは、国際交流の架け橋としても重要な役割を果たしています。特に、文化や伝統に興味を持つ人々の間で、七夕祭りに関するイベントやワークショップが開催されることが増えています。これにより、他国の文化を理解し、共感する機会が設けられています。

例えば、留学中の学生や旅行者が七夕祭りに参加することで、リアルな体験を通じて異文化理解が深まります。このような交流は、国際的な友情を育み、異なる文化的背景を持つ人々が共同で楽しむことができる瞬間を提供します。

また、SNSや国際的なネットワークを通じて、七夕祭りに関する情報や体験が共有されるようになっています。これにより、七夕祭りは単なる地域行事にとどまらず、多くの国で広く認知されるグローバルな文化イベントとなりつつあります。こうした動きは、国際協力や文化的理解を促進する重要な手段となっているのです。

5. 未来の七夕祭り

5.1. 現代技術と七夕祭りの融合

未来の七夕祭りは、現代技術の進化とともに新しい形を取り入れることで、より多くの人々に楽しんでもらえる機会が広がるでしょう。特に、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術の発展によって、遠くに住んでいる家族や友人とも一緒に祭りを楽しむことができるようになります。例えば、オンラインイベントでは、VR空間で一緒に短冊を飾ったり、祭りの様子を体感したりすることが可能になるでしょう。

また、SNSを活用した新しいスタイルの七夕祭りも考えられます。ユーザーが自らの願いをシェアしたり、オンライン上でコミュニティを作ったりすることで、より多様な意見や夢が集まる場となります。こうした取り組みは、地域の枠を超えて全国的な共同体を形成することに寄与するでしょう。

さらに、AIを活用した願い事の解析や、人気の願い事を共有するプラットフォームも登場する可能性があります。これにより、現代の価値観やトレンドに合わせた願い事が生まれ、新しい世代の人々が楽しむ七夕祭りになるでしょう。

5.2. 次世代に伝える七夕の重要性

未来に向けて、七夕祭りが持つ文化的価値や特別な意味を次世代にしっかりと伝えることが重要です。特に、子どもたちがこの伝統行事を大切に思い、楽しむことができるようにするためには、地域の学校やコミュニティでの教育プログラムが有効です。例えば、七夕に関する絵本の読み聞かせや、短冊を作るワークショップなどが考えられます。

また、様々なバックグラウンドを持つ子どもたちが参加できるよう、国際理解や異文化交流の観点から七夕祭りを取り入れる方法もあります。これにより、文化的多様性を尊重しながら、七夕祭りの楽しさを広めることができるでしょう。

次世代に自信を持って伝えるためにも、私たち大人が七夕祭りの重要性を再確認し、その魅力を伝えていくことが求められています。七夕祭りはただの行事ではなく、愛や幸せ、願い事の実現を象徴する大切な瞬間です。この特別な祭りを失うことなく、次世代へと引き継いでいく責任が私たちにあります。

終わりに

七夕祭りは、その起源から伝承まで、深い歴史と文化を持っています。現代においても、多くの人々にとって特別な意味を持つこの伝統行事は、さまざまな形で進化し続けています。地域の特色や新しい技術、国際交流などに影響を受けながら、七夕祭りは今後ますます多様性を持った行事となっていくでしょう。私たち一人ひとりが、その魅力を大切にし、次代へと繋げていくことが求められています。愛と希望を象徴する七夕祭りは、未来に向けて生き続けることでしょう。