儒教は中国思想の中で最も影響力のある哲学の一つであり、その経典は数千年にわたり中国社会、文化、政治に深く浸透しています。本稿では、儒教の経典とその影響について、歴史的背景、基礎理念、主要な経典の内容、そして現代における儒教の位置づけを詳しく探求し、儒教がいかにして中国文化の礎となったのかを考察します。

1. 中国思想の起源

1.1 古代中国の哲学的背景

中国の思想は、数千年前の古代にさかのぼることができます。この時期、中国は多様な文化と民族が共存しており、それぞれの地域で異なる哲学的な考え方が芽生えました。このような背景の中、儒教は特に重要な役割を果たしました。古代中国では、天の意志と自然の法則が密接に結びつけられており、これが人々の価値観にも大きな影響を与えました。

さらに、古代中国の政府は、宗教的な儀式や祭りを通じて、人民と神のつながりを強調しました。このような環境の中で、道教や仏教など、さまざまな思想が生まれ、相互に影響を与えていくこととなります。儒教は、こうした多様な哲学の中で人間関係と倫理を重視する立場を確立しました。

1.2 先秦時代の思想家たち

儒教の源流は、先秦時代の思想家たちに遡ることができます。この時期には、孔子、荘子、老子などの著名な哲学者が活動しており、それぞれが独自の思想を展開しました。特に孔子は、倫理や道徳についての考え方を体系化し、個人の修養や社会の調和を強調しました。

孔子の思想は、「仁」や「義」といった価値観に基づいており、これらは後の儒教の核心的な理念となります。彼は、道徳的な教育の重要性を説き、君主と民の関係、家庭内の秩序、社会の調和を実現するための道徳的指針を提供しました。孔子の教えは、その後の中国思想に大きな影響を与え、この影響は今もなお続いています。

1.3 実践哲学の重要性

儒教の特色は、実践的な哲学であることです。空論や抽象的な概念を超え、具体的な行動や人間関係に焦点を当てています。儒教においては、道徳的な教えを実生活に適用し、他者との関係を築くことが重要視されます。このため、儒教は教育や親子関係、政権の運営においても実践的な指導原則を提供しました。

このような実践哲学の影響で、儒教は中国の教育制度や家族の価値観を大きく形成しました。たとえば、儒教の考え方に影響を受けた官僚制度は、社会のあらゆる階層における道徳的行動を促進する役割を果たしました。このように、儒教は倫理観を持つ市民社会を構築する基盤となり、長い歴史の中でその影響力を保持し続けました。

2. 儒教の基本理念

2.1 仁と義の概念

儒教の基本理念の一つである「仁」は、人間の愛や思いやりを指します。「仁」の実践は、他者に対する理解や共感を通じて結びつきを強化することを目的としています。孔子は、「仁」を重要視し、個人の道徳的成長と社会の調和を両立させるための鍵であると考えました。

一方で「義」は、正義や道理を重んじる価値観です。「義」を重視することで、個人は自己の利益を優先せず、社会全体の利益を考えることが求められます。孔子は、これらの理念を通じて、個人が社会にどのように貢献できるのかを示しました。このように、「仁」と「義」の理念は、儒教の核となる倫理観を支えています。

2.2 孝の重要性

「孝」は、儒教におけるもう一つの重要な価値観であり、親や先祖に対する敬意と感謝の気持ちを表します。孔子は、孝を道徳的行動の基盤として位置付けており、家庭が社会の基本単位であると考えました。家族関係が良好であることは、社会全体の安定に寄与するとされました。

孝の実践は、単なる義務にとどまらず、感情的な側面も含まれています。親に対する思いやりや、先祖を敬うことは、社会の絆を強める役割を果たします。このような背景から、家庭内での教育や文化的な慣習は、儒教の考え方に大きく影響されました。

2.3 礼の役割と社会秩序

「礼」は、儒教社会における行動の規範を示すもので、礼儀や儀式、社会の秩序を維持するための重要な要素です。礼の実践は、個人と社会が調和し、平和な共存を実現するための基盤になります。孔子は「礼」を通じて、社会の秩序を安定させることができると考えました。

礼は、日常生活のあらゆる場面において重要な役割を果たします。例えば、挨拶や礼儀作法は、人々が互いに尊重し合うための基本であり、このような行動が社会の秩序を保つことに繋がるのです。このため、儒教は礼を重んじる文化を形成し、個人と集団の関係性をより良好に保つための枠組みを提供しています。

3. 儒教の経典

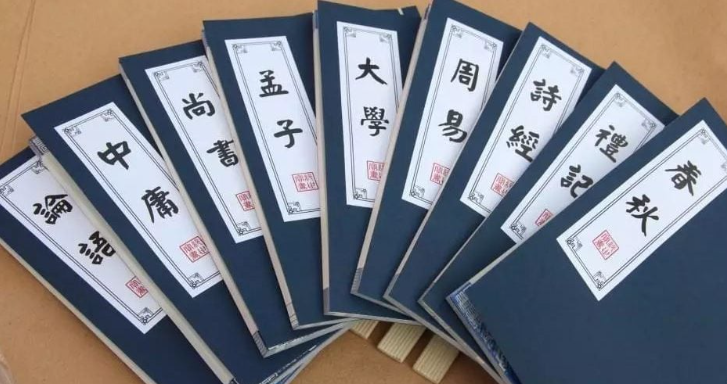

3.1 四書五経の概要

儒教の教えは、主に四書五経という古典にまとめられています。四書は『論語』『大学』『中庸』『孟子』の四つの文献からなり、五経は『詩経』『書経』『易経』『礼記』『春秋』の五つの項目から構成されています。これらの経典は、儒教の理念や倫理を深く理解するための重要な資料となっています。

四書は、特に個人の道徳的修養や政治、教育に関する教えを中心にしています。一方、五経は、より広範な歴史や文化、儀式に関する知識を提供します。これらの経典は、儒教が伝承される過程で重要な役割を果たし、後の世代の教育や社会制度に多大な影響を与えました。

3.2 『論語』の内容と意義

『論語』は、孔子と彼の弟子たちの言行を記録した書物であり、儒教の基本的な教えが凝縮されています。『論語』は短い言葉で表現されているため、記憶しやすく、広く伝えられました。その内容は、倫理的な教えから、友人や君主との関係性についての示唆まで多岐にわたります。

この経典の中で特に重要なのは、人と人との関係を重視する姿勢です。孔子は、自身の教えを通じて、個人の修養がいかに社会に寄与するのかを強調しました。さらに、『論語』は、教育の重要性を説くことで、後の教育制度にも大きな影響を与えることとなり、言葉の力とその伝承が人々にどれほどの影響を及ぼすのかを示しています。

3.3 『大学』と『中庸』の役割

『大学』は、儒教の中心的な思想を体系化したもので、学問や道徳の根本的な意義を考察する内容です。自己修養から社会的な責任に至るまで、幅広いテーマが扱われており、儒教の倫理観を学ぶ上で不可欠な文献です。また、自己の成長と社会の調和について考えるための指針となります。

『中庸』は、その名の通り、バランスや調和を重視する思想が中心です。中庸は、過不足のない行動を取ることによって、個人と社会の調和を図ることを目指しています。これらの教えは、儒教が求める理想的な人間像を形成する上で重要な役割を果たします。

4. 儒教の影響

4.1 政治思想への影響

儒教の影響は、中国の政治思想にも深く根付いています。儒教の理念に基づく統治が理想視され、君主は道徳的な存在でなければならないと考えられました。君主は、人民に対して徳を持って接し、道義を示すことが求められました。この考え方は、官僚制度や政治的な決定にも大きな影響を与えてきました。

また、儒教は科挙制度(官僚を選抜する試験制度)の根本原理ともなりました。科挙は、知識と道徳を重視する教育制度に基づいており、これにより人々は儒教の経典を学ぶことを通じて社会に貢献できる機会を得ました。このように、儒教は中国の政治制度における重要な役割を果たし、社会の安定を維持するための土台を提供しました。

4.2 教育制度の形成

儒教は、中国の教育制度においても重要な影響を与えています。古代の教育は、儒教の教えを中心に構築され、倫理や道徳を重視した教育システムが発展しました。儒教では、教育が個人の成長だけでなく、社会全体の発展に寄与するものとして位置づけられていました。

教育は、将来的なリーダーを育成する手段としても位置づけられ、社会全体の底上げが期待されました。このため、家庭教育や新しい教義の伝承が非常に重要視されました。その結果、儒教は中国の教育において永遠の理念となり、後世にも多大な影響を与えることとなりました。

4.3 社会文化への浸透

儒教の教えは、政治や教育だけでなく、日常生活や社会文化にも深く浸透しています。例えば、家庭内の関係性や、地域社会における人々の繋がりは、儒教に基づく道徳観に大きく影響されています。親子や兄弟間の関係は、儒教の「孝」によって重視されており、これは家庭の和やかさを維持するための大切な要素とされています。

さらに、儒教の価値観は、祝祭や伝統行事においても重要な役割を果たします。儒教に根ざした儀式や慣習は、社会の絆や共同体意識を強化し、世代を超えて受け継がれています。このように、儒教は中国社会の根幹を成す文化的要素として、現在でも多大な影響を及ぼしています。

5. 現代における儒教の位置づけ

5.1 儒教の再評価

現代中国では、儒教に対する再評価が進んでいます。経済発展やグローバル化が進む中で、伝統的な価値観が忘れられがちでしたが、近年では儒教の教えが持つ倫理的な価値に注目が集まっています。特に、社会の道徳的な基盤を構築するための手段として、儒教の理念が再び重要視されるようになっています。

儒教の再評価は、教育やビジネスの分野でも顕著です。企業の経営理念や社会的責任において、儒教の教えを取り入れる動きが見られます。これは、持続可能な社会を実現するためには、倫理観の重要性が不可欠であるとの認識に基づいています。

5.2 グローバル化と儒教

グローバル化が進む現代において、儒教は中国国内外での対話の基盤となることが期待されています。異なる文化や価値観が共存する中で、儒教の持つ普遍的な価値観が、国際的なコミュニケーションを促進する役割を果たす可能性があります。特に、儒教が強調する尊重と共感は、多文化共生の中で重要な要素となるでしょう。

また、儒教はアジアの他の国々においても、文化的な影響を持っています。韓国や日本、ベトナムなどでは、儒教の教えに基づいた文化や社会の構造が存在し、これらの国々との協力関係を築く際にも、儒教の教えが重要な指針となります。

5.3 未来への展望

儒教は、現代社会においてもその重要性を失っていません。特に、社会的な倫理や道徳が求められる現代において、儒教の教えは新たな価値をもたらす可能性があります。人々が相互理解を深め、共存する社会を築くためには、儒教の提供する道徳的な枠組みが必要とされるでしょう。

さらに、テクノロジーの進化により、情報量が爆発的に増加する現代において、儒教の教えが倫理的な判断を下すための指針となることが期待されます。これにより、個人の行動が社会全体に与える影響を考慮することができ、持続可能な未来を築くための基盤となるでしょう。

終わりに

本稿では、儒教の経典とその影響について幅広く考察しました。儒教は、中国の文化、社会、政治に深く根付いており、その基本理念や教えは、現代においても大いに relevant です。特に、グローバル化の進展の中で、儒教の価値が再評価される今日において、今後の展望も非常に明るいと言えるでしょう。儒教が持つ倫理的な教えは、私たちがより良い社会を築くための道しるべとなるでしょう。