中国文化は非常に多様で、特に絹文化はその中でも重要な位置を占めています。本記事では、中国の絹文化の歴史を振り返り、それに関連する国際的なイベントや展示会について詳しく解説し、日本における絹の国際的なイベントの重要性を探ります。

1. 絹文化の歴史

1.1 絹の起源

絹の起源は古代中国にさかのぼります。紀元前2700年頃、伝説によれば、黄帝の妻である織女が桑の葉から絹糸を作り出したと言われています。この逸話は、絹がただの布地以上の特別な存在であることを示しています。絹はその後、中国の象徴的な商業品となり、シルクロードを通じて中東やヨーロッパへと伝わりました。

絹の生産は中国内陸で始まり、すぐに急速に広がりました。特に漢王朝の時代に入ると、絹の生産は飛躍的に増加し、中国経済の一部として重要性を増していきました。中国の絹はその品質で高く評価され、交易の中心地であるシルクロードにおいても重要な商品でした。

1.2 絹の製造技術の発展

絹の製造技術は時代と共に進化しました。最初の頃は手作業で行われていた絹の生産が、技術革新によっておそらく紀元後の隋・唐時代にはより効率的に行われるようになります。例えば、絹織物の織り機の改良が行われ、より複雑で美しいデザインが可能になりました。技術の進化により、多様な種類の絹織物が生まれることとなり、それが絹文化の発展を加速させました。

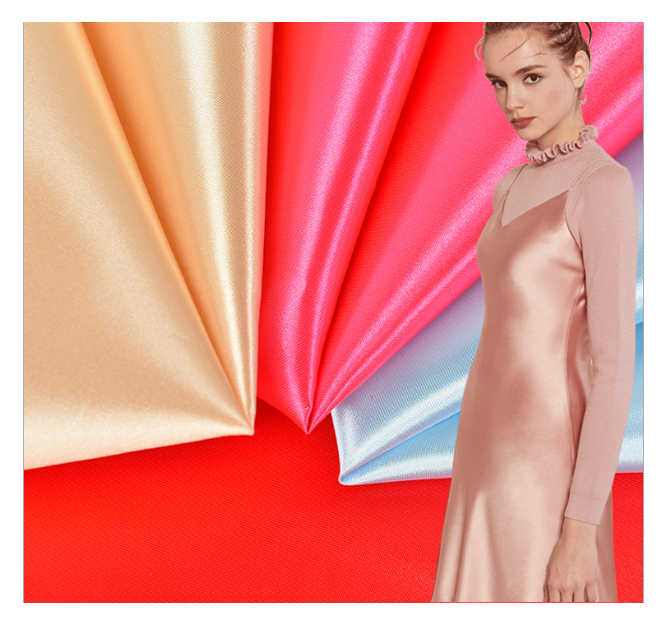

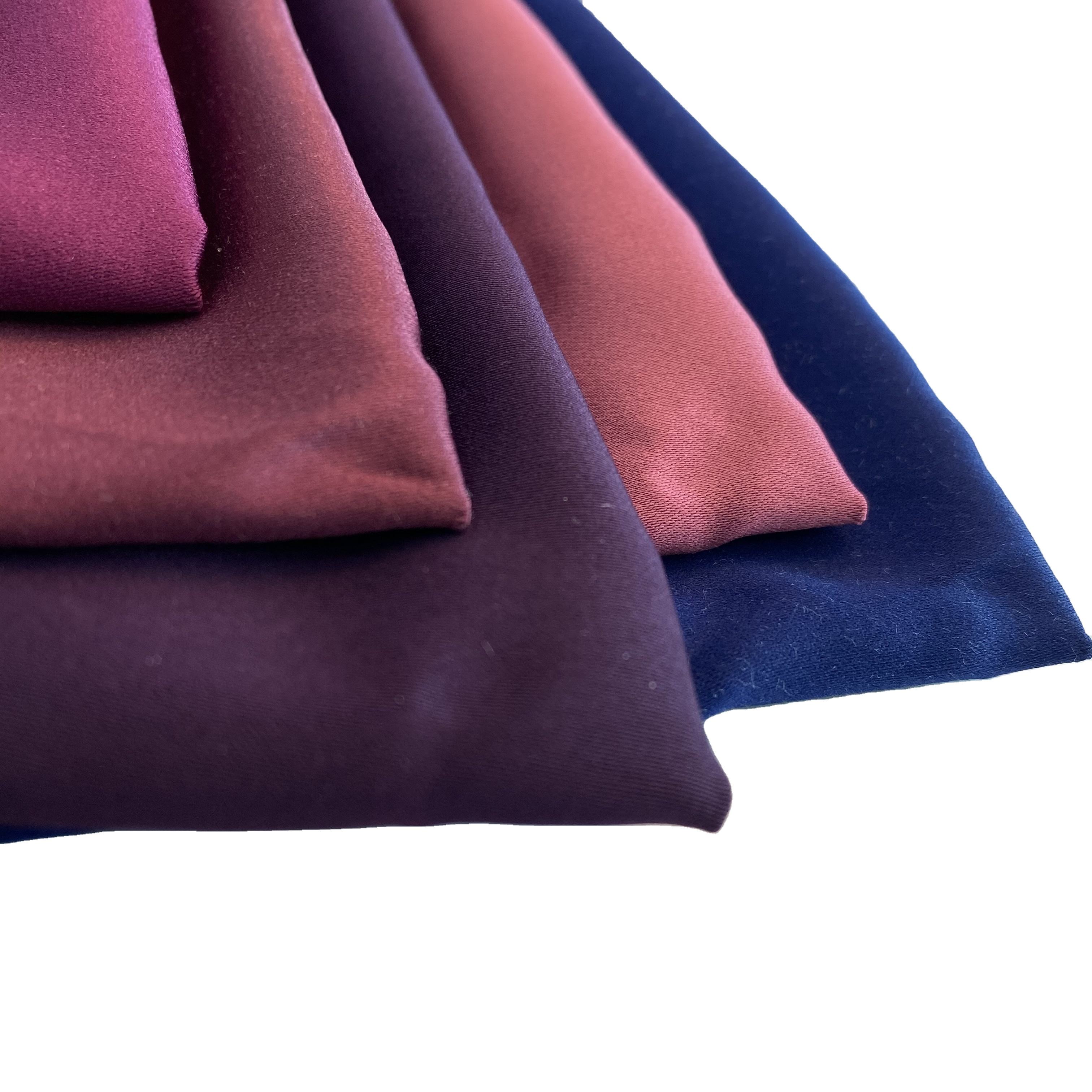

また、絹の染色技術も併せて発展しました。自然素材を用いた染料が使われ、鮮やかで美しい色合いの絹が生産されるようになります。この染色技術の発展は、絹が美術品と見なされる要因の一部であり、絹文化が単なる生業や商品を越え、芸術と結びつくことを可能にしました。

1.3 絹貿易の影響

絹の需要は中国国内にとどまらず、国際的にも広がりました。特にシルクロードを介した絹貿易は、経済だけでなく、文化の交流にも大きな影響を与えました。中国の絹は、ローマ帝国やペルシャ、さらには日本にまで届き、各国の文化に色を添えました。

この絹貿易を通じて、様々な国の商人が交流し、思想や技術の共有が行われました。たとえば、絹織物の技術が日本に伝わり、やがて日本独自の絹文化が形成されることとなります。このように、絹貿易は単なる物質的な取引を超え、多様な文化の融合を促進しました。

2. 絹の国際的なイベントと展示会

2.1 認知度向上のための国際イベント

絹文化を世界に広めるために、国際的なイベントや展示会が重要な役割を果たしています。これらのイベントは、絹の魅力を広めるだけでなく、参加者や観客に対して絹の生産技術やデザインを直接体験できる機会を提供します。たとえば、毎年開催される「国際絹文化展」では、世界中のアーティストやデザイナーが集まり、各国の特色ある絹製品を披露します。

こうしたイベントは、観光業や関連産業にとってもプラスの影響をもたらします。参加者は絹だけでなく、その背後にある文化や歴史も学ぶことができますし、これにより絹文化への関心が高まります。経済効果は直接的な売上だけでなく、家族連れや観光客の交流を通じて地域経済にも寄与しています。

2.2 絹の展示会の種類と目的

絹の展示会には、商業的な目的だけでなく、教育的な目的も含まれています。たとえば、商業展示会では、製造業者やバイヤーが直接取引を行い、新しいネットワークを構築することができます。一方、アート展示会に関しては、絹が持つ芸術的な側面に焦点が当てられ、特定のテーマを設けた作品が展示されることもあります。

展示会には、技術革新のデモンストレーションが行われることも多いです。新しい生産技術や染色技術を紹介することで、伝統的な絹産業が持続可能な形で発展することを目的としているのです。また、展示会は一般の人々に対して絹の知識を深める機会を提供し、次世代の絹文化愛好者を育成する役割も果たしています。

2.3 絹産業のネットワーク構築

国際的な絹イベントは、業界内でのネットワーク構築の場でもあります。製造業者からデザイナー、バイヤーまで、様々なステークホルダーが集まり、情報交換や新たなビジネスチャンスを創出します。特に参加者同士のネットワーキングを促進するセミナーやワークショップが多く設けられており、参加者は技術やトレンドについて学ぶことができます。

これにより、絹産業全体が活性化し、競争力を高めることになります。また、国際的なパートナーシップの形成によって、各国の絹産業同士が協力することが可能となり、新たな市場の開拓につながります。このように、国際的なイベントは単なる展示の場ではなく、絹産業を支える重要なプラットフォームなのです。

3. 日本における絹の国際的なイベントの重要性

3.1 日本の絹と中国の絹の比較

日本の絹文化は、中国から多大な影響を受けていますが、独自の発展を遂げてきました。日本では、特に「生糸」として知られる高品質な絹が生産されており、その精緻な技術は世界的に評価されています。一方、中国の絹は、その広い種類とデザインのバリエーションで知られています。両国の絹はそれぞれ異なる美学と技術を持ち、比較することで新たな発見があるのです。

例えば、日本の絹の特徴として、色合いや染色技術があります。日本の伝統的な染色技術である「友禅染」は、非常に細かいデザインと鮮やかな色合いが魅力で、これが日本の絹製品の特異性を形作っています。一方で、中国の絹は、唐代や宋代から受け継がれてきた洗練された模様や、その織り方が魅力を引き立てています。シルクに関する国際イベントでは、こうした違いを理解し合うことも重要なテーマとなります。

3.2 絹イベントがもたらす経済効果

日本における絹の国際的なイベントは、経済面でも重要な役割を果たしています。これらのイベントは、地元の経済だけでなく、国全体の絹産業にもポジティブな影響を与えます。たとえば、開催期間中に多くの観光客が訪れることで、飲食業や宿泊業も活性化します。また、商業取引によって絹製品の売上が向上し、製造業者やデザイナーにとっても利益をもたらします。

経済効果は数字にも現れ、いくつかの例では、イベント開催に伴い数百万人の観光客が流入し、数十億円の経済効果があったとされています。さらに、輸出の機会も増え、日本製の絹が国際市場で競争力を持つようになります。このように、絹の国際的なイベントは地域経済にも深い影響を及ぼすのです。

3.3 文化交流の促進

日本における絹の国際イベントは、単なる商業的な側面だけでなく、文化交流の面でも大きな意義を持ちます。異なる国のアートやデザインが一堂に会し、それが交流の場となることで、新たな視点やアイデアが生まれます。具体的には、アーティストやデザイナー同士のコラボレーションを促進することで、国を超えた絹文化の新しいスタイルが生まれることがあります。

このような文化交流は、参加者や観客にとっても刺激的な経験となります。例えば、ワークショップやデモンストレーションを通じて、異国の技術や色彩感覚に触れる機会は、参加者に新しいインスピレーションを与え、今後の創作活動に大きな影響を与えます。こうして、絹を通じた国際的な文化交流が促進され、互いに学び合う姿勢が醸成されるのです。

4. 絹文化の現代における展望

4.1 新しい技術と絹の融合

現代において、絹文化は革新と伝統の融合を迎えています。新しい生産技術やデジタル技術が導入されることで、従来の絹文化が進化し、新たな可能性が広がっています。たとえば、3Dプリンティング技術が導入され、従来の絹の制作方法では表現しきれなかったデザインが実現されるようになりました。

加えて、ファッションやインテリアデザインの分野でも新しい試みが行われています。絹と他の素材を組み合わせることで、これまでにないテクスチャーやデザインが生まれることが期待されます。このような新技術の導入は、絹文化の未来を一層豊かにする要素となり得ます。

4.2 持続可能な絹産業の可能性

持続可能性は、現代の絹産業において重要なテーマの一つです。環境に優しい繊維の需要が高まる中で、絹産業も例外ではありません。オーガニック絹や持続可能な生産方法が注目を集めており、消費者の意識改革も進んでいます。この動きは、単に環境保護のためだけではなく、ブランドの付加価値を高めることにも寄与しています。

また、持続可能な絹産業を支援するための国際的な協力も重要です。各国の絹生産者やデザイナーが情報や資源を共有し合うことで、より良い生産方法が模索されています。このような取り組みは、地球環境を守るだけでなく、各国の絹文化の発展にも寄与するでしょう。

4.3 グローバル市場における競争力

現代の絹文化は、グローバル市場における競争力を強化するための多くの挑戦に直面しています。他国の繊維産業と比較すると、高品質な絹製品を生み出すためには、技術革新や市場ニーズの徹底的な分析が欠かせません。特に、低価格の合成繊維の普及が進む中で、いかにして絹製品の魅力を高めるかが重要です。

商品やブランドの質に加え、ストーリーや文化を強調することも、競争力を向上させる鍵です。「ひとつひとつ手作りである」といった背景や、「伝統技術を守る」といった物語が消費者の心をつかむ要因となります。このように新たな市場戦略を採用することが、国際的な絹産業の未来を形作る一歩となるのです。

5. 絹文化の未来

5.1 若い世代への絹文化の継承

絹文化を次世代に継承するためには、若い世代への教育と啓発が不可欠です。伝統的な絹の製造技術やデザインの魅力を伝えるために、学校や地域のコミュニティでワークショップやセミナーが開催されています。こうした取り組みを通じて、若い人々が自分たちの文化に誇りを持ち、興味を持つきっかけを提供しています。

一部の大学では、絹に関する専門的なカリキュラムも設けられています。実際の生産過程を学びながら、自らのクリエイティブな発想を加えることで、若者たちは新しい絹のスタイルを生み出すことが期待されています。このような学びの場は、若いクリエイターにとって貴重な経験となり、将来的な業界を支える人材を育てる基盤となります。

5.2 絹を活かした新しいファッション

近年、絹はファッション業界において再評価されています。デザイナーたちは伝統的な絹の織り方や染色技術を元に、新しいスタイルを創出しています。さらに持続可能なファッションのトレンドに対応し、オーガニック絹を用いたコレクションも増えてきています。これにより、消費者は高品質な素材でありながら、環境に配慮した選択肢を手に入れることができるのです。

また、絹を基にした多様なファッション商品が展開され、従来の着物や和服だけではなく、モダンなデザインの洋服やアクセサリーとしても培われつつあります。これにより、絹は古くからの伝統と現代のトレンドの橋渡しをする重要な素材となってきています。

5.3 絹文化と環境問題の関係

絹文化が環境問題とどのように関わるかも、今後の課題の一つです。絹生産過程での環境への影響や資源の使用は、持続可能性を追求する上で無視できません。持続可能な生産方法を模索する中で、絹が環境に優しい選択肢であり得ることを消費者に理解してもらうことが重要です。

また、環境問題は社会全体の問題であるため、国際的な連携が求められます。他国の成功事例や技術を取り入れながら、日本の絹産業も環境問題に取り組む姿勢を示すことが、未来への責任といえるでしょう。これにより、絹文化は次世代に引き継がれていくと共に、持続可能な発展を遂げるでしょう。

終わりに

中国の絹文化は、その歴史的な魅力とともに、現代社会にも新しい可能性を提供しています。日本における絹の国際的なイベントは、商業や文化交流を促進する重要な場であり、絹文化の未来を切り開く鍵となります。持続可能性や新技術の導入を通じて、絹文化は今後も進化し続けます。この美しい文化を次世代に伝えるためには、私たち一人ひとりがその魅力を再発見し、共有していくことが大切です。