水墨画は、中国の伝統的な絵画形式として、数千年の歴史を有しています。その魅力は、単なる視覚的な美しさだけでなく、深い文化的背景や哲学的な意味合いにも根ざしています。水墨画は、しばしば毛筆と墨を使用して描かれ、独特のぼかしや流動的な線を持ち、表現力の豊かさが特徴です。本記事では、水墨画の定義や特性から、その歴史的な背景、国際的な交流、そして未来の可能性に至るまで、幅広く探求します。

1. 水墨画の概念と特徴

1.1 水墨画とは

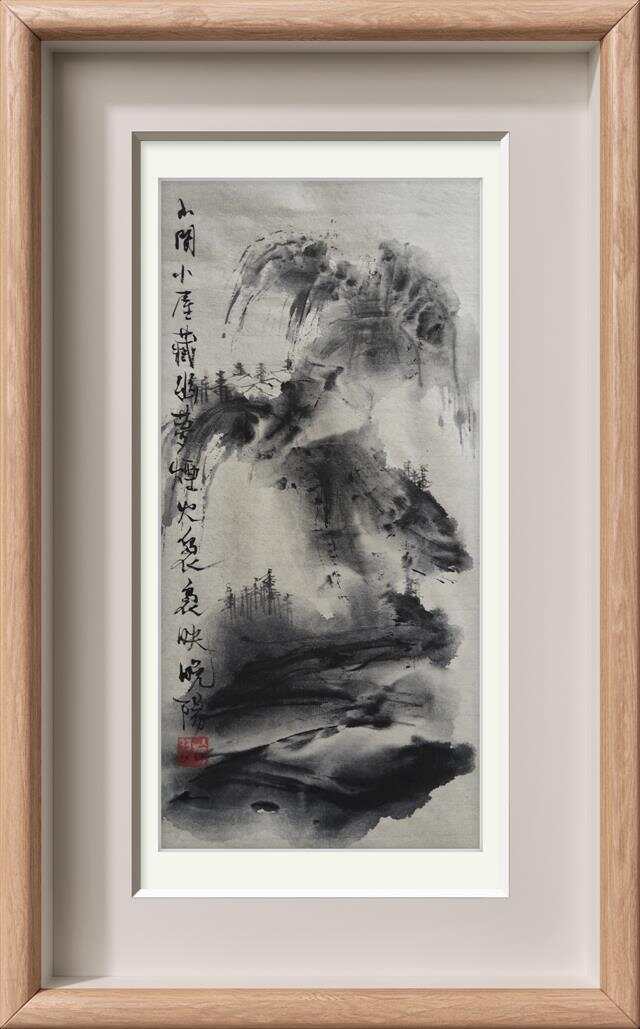

水墨画とは、主に水と墨を用いた中国伝統の絵画スタイルであり、そのシンプルさの中に深い意味を込めることができます。日本語では「すいぼくが」と呼ばれ、中国語では「水墨画」と書かれます。この技法は、墨の濃淡や筆の運びに応じて、さまざまな表現が可能です。例えば、淡墨を使うことで、夢の中のような柔らかい雰囲気を出すことができますし、濃墨を使えば、力強い線を引くことができます。

水墨画の魅力は、その表現方法の独創性にもあります。絵の中に水と墨の自然な流れを取り入れることで、従来の絵画とは異なるダイナミックな印象を与えます。たとえば、山水画や花鳥画といった題材を水墨で描くと、まるでその場の自然を切り取ったようなリアルさが漂います。このような独特な美しさは、訪れる者の心に深く触れるものです。

1.2 水墨画の技法

水墨画の技法には、さまざまなスタイルや手法が存在します。基本的には、筆法による線の引き方、墨の濃淡、さらに水の調整が重要です。たとえば、「筆で描く」という基本的な技法から発展した「水墨透明法」では、墨を薄めた水で絵を描くことが重要です。この技法により、より複雑な色合いや雰囲気を生み出すことができるのです。

さらに、墨の扱いには、「乾筆」と「湿筆」の技術もあります。乾筆は、墨をしっかりと乗せて描く方法で、線がはっきりとした印象を与えます。一方、湿筆は、墨の水分で柔らかな印象を作り出します。これにより、同じ画材を使っても、異なる二つの印象を生み出せるため、画家の個性が際立つのです。

1.3 水墨画のテーマと象徴

水墨画には、自然や生命、哲学といった多様なテーマが象徴的に表現されています。たとえば、山水画では、山や川が描かれ、それが人生の旅や心の静けさを表現することがあります。鳥や花の絵も、水墨画では重要で、特に「春」を表現する花鳥画は、生命の活力や希望を象徴します。

また、水墨画の背景には、道教や仏教など中国の伝統的な思想も深く結びついています。たとえば、山が描かれる場合、その山はしばしば人間の内面的な探求や悟りを象徴しており、観る者に柔らかい静けさをもたらします。このように、ただ絵を楽しむだけでなく、観ることで哲学的な問いに誘う要素もあります。

2. 水墨画の歴史的背景

2.1 水墨画の起源

水墨画の起源は、古代中国にさかのぼります。最初の水墨画の技法は、漢代(紀元前206年~紀元220年)にすでに存在していたとされています。この時期、主に絵画は儒教的なテーマを中心に描かれ、人物や動物が描かれることが多かったようです。特に、文人たちの文化によって水墨画が育まれる背景が形成されました。

また、隋唐時代(581年~907年)に入ると、水墨画はさらなる発展を遂げました。この時期の画家たちは、従来の技法を基に新しいスタイルを取り入れ、自然の美しさを描くことにフォーカスしました。水墨画が今の形に近づいたのも、この時代の貢献によるものです。

2.2 古代から近代への発展

次第に水墨画は、宋代(960年~1279年)や元代(1271年~1368年)において、独自のスタイルと技術が確立されていきました。特に、宋代の文人画は、知識人たちが自身の思想を表現するための主要な手段となり、詩や書とともに共鳴していました。この時期、李公麟や范寛といった名画家が登場し、水墨画の名作を残しました。

近代になると、水墨画は中国国内外で重要な役割を果たすようになりました。清代(1644年~1912年)には、理論が整備され多くの画家が育っていきます。その結果、様々な流派やスタイルが確立され、さらに水墨画の表現が豊かになりました。明治時代の日本においても、その影響を受けることとなります。

2.3 水墨画の代表的な画家と作品

水墨画の歴史には、多くの著名な画家が存在します。例えば、王維(701年~761年)が描いた「山水詩画」は、自然の美しさを詩的に表現した作品として有名です。また、元代の画家、倪瓚(1301年~1374年)や、清代の監察官でありながらも卓越した画家であった、八大山人(1626年~1705年)などが、その作品で後世に影響を与えています。

さらに、近代に入ってからも、多くの画家が新しい試みを行い、水墨画の多様性を広げています。たとえば、徐悲鴻(1895年~1953年)は、現代的な視点で水墨画を再解釈し、さらに西洋絵画の要素を取り入れることで新たな境地を開きました。彼の作品は、中国水墨画の新たな表現の可能性を示しています。

3. 水墨画と国際的な交流

3.1 水墨画の海外流布

水墨画は、中国国内だけでなく、国際的にも多くの影響を与えています。特に、江戸時代以来、日本をはじめとするアジア地域や、西洋諸国においてもその技法やスタイルが取り入れられました。たとえば、安藤広重や歌川広重などの浮世絵師が、水墨画の影響を受けた作品を制作したことは有名です。

また、19世紀末から20世紀初頭には、欧米の美術界においても水墨画が広まりました。特に、フランスの印象派画家たちが、アジアの文化や芸術に魅了され、その要素を取り入れることで、新しい表現を生み出しました。モネやピカソなど、著名な画家たちが水墨技法に影響を受けたことが記録されています。

3.2 日本における水墨画の受容

日本においても、水墨画は非常に重要な文化的要素となりました。鎌倉時代(1185年~1333年)に中国から伝わり、特に禅宗の影響を受ける形で発展を遂げます。特に日本の水墨画は、中国の技法を基にしつつも、独自のスタイルを確立しました。

たとえば、雪舟(1420年~1506年)は、日本の水墨画を代表する画家の一人であり、彼の作品は、日本庭園の美しさや自然を表現する上で重要な役割を果たしました。雪舟の影響は、後の画家たちにも大きな影響を与え、近世の日本において水墨画が栄えた理由の一つとされています。

3.3 現代における国際的な影響

現代においても、水墨画は国際的に交流され続けています。特に、国際的な展覧会や文化イベントにおいて、水墨画の作品が発表され、世界中の人々にアピールしています。アーティストたちは、水墨画の伝統を尊重しつつ、現代的な視点や素材を加えることで、新しいスタイルを模索しています。

たとえば、最近では、デジタルアートやインスタレーション作品の中に水墨画の要素を取り入れる試みが増えています。これにより、水墨画は時代を超えた新たな表現方法としての地位を確立しています。国際的なアーティストたちは、中国の伝統的な技法を応用し、異なる文脈での表現を追求しています。

4. 水墨画の技法とその変遷

4.1 伝統的技法の継承

水墨画の技法は、代々の画家たちによって受け継がれてきました。伝統的な技法は、厳格な訓練と修行を通じて習得され、多くの場合、師から弟子への伝授が行われました。特に、筆の持ち方や筆使い、墨の調合と水の比率が重要視されます。

たとえば、伝統的な山水画の技法では、筆で描いた後に水を加えることで、ぼかし効果を出す方法があります。この技術を駆使することで、空気感や奥行きを感じさせる作品が生み出されます。このように、伝統的な技法は水墨画の魅力を支える重要な要素です。

4.2 現代的アプローチ

近年では、現代的な技法も取り入れられるようになり、水墨画はますます多様化しています。アーティストたちは、従来の技法に加え、アクリル絵具や油絵の具を組み合わせたり、デジタルメディアを使用することで、新しい表現方法を模索しています。

たとえば、デジタル水墨画は、コンピュータを使って水墨の効果を再現する技術を取り入れています。これにより、現代のテクノロジーを利用しながらも、伝統的な美しさを保つ作品が数多く生まれています。このような現代的アプローチは、若い世代のアーティストたちによる実験的な試みでもあります。

5. 水墨画の国際的な評価と展望

5.1 国際的な展覧会とコミュニティ

水墨画は、国際的な展覧会を通じて高い評価を受けており、特にアジアや欧米のアートイベントでは注目を集めています。毎年、多くの国で水墨画に特化した展覧会が開催され、優れた作品が展示されることで、その技法や美しさが広く知られるようになっています。

さらに、アートコミュニティにおける交流も重要な要素です。国際的なアーティストたちは、水墨画の技術を学び、地域の異なる文化と融合させることで、新しい視点を生み出しているのです。こうした交流は、国境を越えた共感や理解を育む一助ともなっています。

5.2 水墨画の未来と国際的な役割

水墨画の未来は、技術の進化や社会の変化に伴って、多様な方向へ進化していきます。国際的な文化交流が進む中で、水墨画は新しい表現の場を見出し、さまざまな創造的な試みが続けられています。アーティストたちは、国際的な視点を取り入れつつも、自らの文化的背景を大切にし、独自のスタイルを追求しています。

また、若い世代への教育も重要課題です。水墨画の技術や精神を次世代に伝えるためのプログラムやワークショップが各地で開催されており、それにより新しい才能が開花することが期待されています。水墨画は、時代を越えて存在し続けるための力を持っています。

5.3 水墨画の教育と普及活動

教育機関やアートスクールでは、水墨画の教授法が確立され、定期的なワークショップや授業が行われています。興味のある人は、年齢やレベルに関係なく学ぶことができ、多くの人々が水墨画に触れる機会を得ています。

さらに、オンラインプラットフォームが発展することで、世界中の人々が水墨画の技法を学ぶ機会が増えつつあります。ウェビナーやオンラインクラスを通じて、アーティストや先生たちが技術を紹介し、参加者同士が交流する場が提供されています。このような普及活動は、今後の水墨画の国際的な評価や発展に大きく寄与するでしょう。

終わりに、私たちは水墨画が持つ豊かな歴史と文化に触れることで、その奥深い魅力を再発見することができます。水墨画は、単なる絵画技法ではなく、人の心を映し出す鏡であり、国際的な交流や理解の架け橋でもあります。これからの時代においても、水墨画が新たな形で進化し続けることを期待しています。