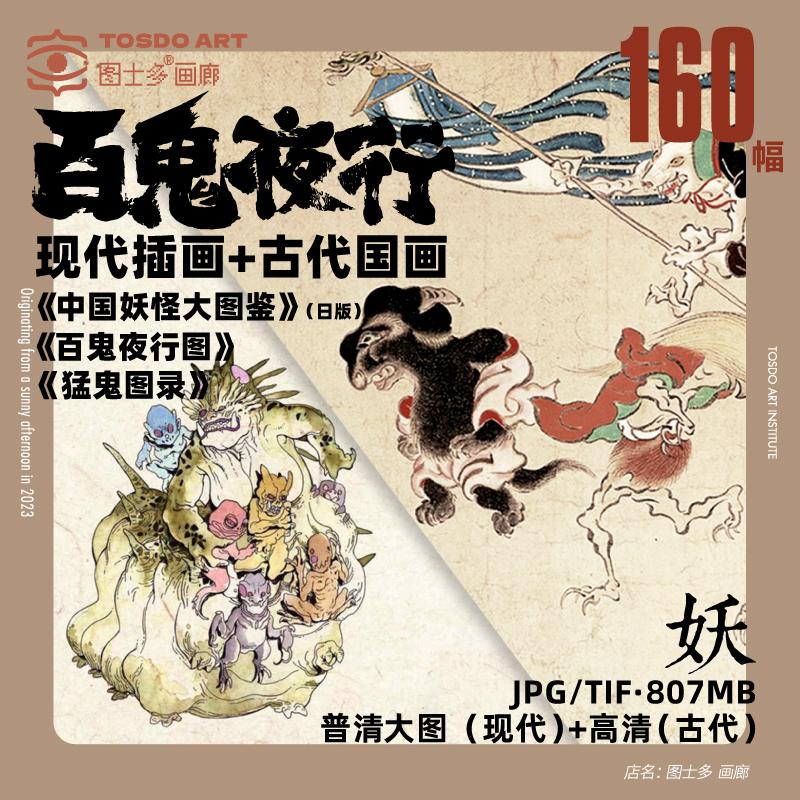

現代における妖怪の表現と再解釈は、非常に興味深いテーマです。中国の文化において、妖怪はただの恐ろしい存在ではなく、時として社会の深層にあるメッセージを象徴するものでもあります。伝説や民間伝承を通じて育まれたこれらの存在は、現代においても人々の想像力を掻き立てています。では、妖怪とは何か、そしてどのようにして現代の文化において表現され、解釈されているのかを一緒に見ていきましょう。

1. 妖怪の定義とその歴史的背景

1.1 妖怪とは何か

妖怪とは、一般的に超自然的な存在や神秘的な生き物と定義され、しばしば人間に影響を与える存在として描かれています。中国語では「妖怪」として広く知られ、具体的には精霊、霊魂、または不思議な力を持つ生物を指します。妖怪は、物語や伝説においてしばしば「悪」や「不気味な」存在として描かれがちですが、実際にはそれぞれの心の奥に潜む恐怖や願望を映し出す鏡のような存在でもあります。

徴集された多くの妖怪たちは、さまざまな形態を持っています。動物、植物、人間、時にはそれらの組み合わせなど、形状や特性がさまざまです。これにより、妖怪は遊び心を持つキャラクターとして、また恐ろしい魔物や霊として、両方の側面を持つことができます。このように、神話や伝説の中での妖怪の存在は、一つの文化における多様性や想像力を象徴しているのです。

1.2 中国の妖怪の起源と発展

中国における妖怪の起源は非常に古く、古代の神話や伝説にさかのぼります。最も古い文献の一つである『山海経』には、多くの妖怪や神霊の記録が残されています。この中では、妖怪はしばしば自然現象や人間社会の問題を象徴する存在として扱われており、彼らの物語は文化の発展と密接に結びついてきました。

文献における妖怪の記述は時代と共に変化し、さまざまな地域や民族に影響を与えました。たとえば、北方民族の伝承に見られるような狼や熊の妖怪、南方の水神信仰に由来する水の精霊など、地域ごとに色々な個性があるのです。これらの多様性は、文化の交わりや移動に伴い、妖怪が生み出す新しい物語を作り出す要因ともなっています。

1.3 伝説と民間伝承における妖怪の役割

妖怪は単なる物語の登場人物ではなく、文化や社会の変化を反映する重要な役割を果たしています。民間伝承においては、妖怪が人々に道徳的な教訓を与える存在として扱われることがよくあります。例えば、鬼や妖怪が人間を襲う話では、人間の欲望や過ちがテーマになっていたり、逆に勇気や知恵を持つ人物が妖怪を打ち負かすことで、善悪の判断が重要であることを示しています。

また、妖怪は地方文化や地域のアイデンティティを形成する要素でもあります。特定の地域に特有の妖怪が存在することで、その地域の文化的な価値観や歴史を深く理解する手がかりを与えています。たとえば、ある地方では特定の妖怪が伝わることで、その地方の特有の行事や祭りが生まれることがあります。

2. 中国の有名な妖怪たち

2.1 魂を奪う妖怪 – 魍魎

魍魎という妖怪は、中国の伝説において非常に恐れられた存在で、主に人々の魂を奪う役割を果たしています。多くの場合、魍魎は所在不明な霊的存在として描かれ、人々が闇の中で遭遇することが多いです。魍魎はその名の通り、怨念や苦しみから生まれた存在であり、彼らの恐怖を利用して人を誘惑します。彼らに出会った人々は多くの場合、精神的な痛みを受けることになります。

魍魎に対抗するためには、古代からの智慧が求められます。道教の教義では、魍魎を追い払うための特別な儀式や呪文が存在し、これを使うことで人々は悪霊から守られようとしました。このように、魍魎は単なる妖怪ではなく、人々の恐怖を反映し、信仰や儀式と深く結びついています。

2.2 動物に姿を変える妖怪 – 狐狸

狐狸は、動物が変化する能力を持つ妖怪として非常に有名です。特に、狐狸は人間の姿に変わることができ、その魅力を利用して人々を惑わす存在として描かれます。この特徴は、古代から続く伝説に基づくもので、特に女性に変化する場合が多いです。狐狸に魅了されることで、人間は自身の生活に混乱を引き起こされることがあります。

例として、『聊斎志異』という古典文学の中に登場する狐狸の物語があります。物語では、狐狸が美しい女性の姿を取り、人間の男性と恋に落ちるところから始まります。しかし、その結果として彼らの関係は悲劇的な結末を迎えることが多いのです。このような物語は、誘惑と裏切りのテーマを扱い、人間の感情や道徳観を探求するものとして、多くの教訓を含んでいます。

2.3 人々を惑わす妖怪 – 魅影

魅影は、特に人々の心を惑わす妖怪として知られています。彼らはその美しい姿や幻影を用いて、人間を心理的に追い詰めます。魅影に魅せられると、目を奪われ、真実が見えなくなることがあります。魅影は見かけにだまされないことの教訓を象徴しており、このキャラクターが登場する物語では、人間の欲望の危険性を説いています。

例えば、古代から伝わる何個かの物語では、魅影によって人々が家族や友人を裏切る様子が描かれています。このことは、人間関係の大切さと、自己の欲望に対する注意を促すメッセージを含んでいます。魅影はまた、現代社会においても心理的な恐れや不安を象徴する存在として再解釈されています。

3. 妖怪と文化的象徴

3.1 妖怪の存在が示す社会的なメッセージ

妖怪は単なる神秘的な存在ではなく、社会のさまざまなメッセージを伝える文化的象徴でもあります。歴史的な背景を持つ妖怪たちの物語は、しばしばその時代や地域の倫理観や価値観を反映しています。たとえば、ある妖怪が登場する物語は、貪欲や横暴な行為に対する警告を含むことが多く、人々に正しい行動や倫理観を促す役割を果たしています。

また、妖怪たちは社会の不安や恐怖を反映する存在としても理解されています。たとえば、戦争や自然災害の時期には、特定の妖怪が人々の恐れや不安を具現化することがあります。このような妖怪たちは、単に恐ろしい存在という枠にとどまらず、存在することで人々の感情を形にし、それに対する理解を促進する役割を担っているのです。

3.2 妖怪と道教、仏教の関係

妖怪は、中国の道教や仏教などの宗教的な背景とも深い関係があります。道教では、妖怪はしばしば霊的な存在や魔物として描かれ、自然と神秘的な力を持つ者たちとして尊敬されます。一方、仏教においては、妖怪は迷いや苦しみを象徴する存在と見なされ、悟りへと導かれるための障害として扱われることが多いです。

このように、道教と仏教の教義の中で妖怪は異なる意味を持つ一方、その存在自体が人々にとっての教訓や尋常でない現象に対する理解を促す役割を果たしています。現代においても、これらの宗教的な要素が妖怪の描写に影響を与え続け、多様な解釈を生んでいます。

3.3 妖怪を通して見る人間の恐怖と願望

妖怪は人間の深層心理を象徴する存在であり、恐怖や願望を具現化する役割を果たしています。妖怪によって反映される恐怖は、時に社会的状況や環境に対する不安を象徴しています。例えば、現代社会においては、技術の進化や社会の変化による不安が、具体的な妖怪の形となって現れることがあります。

一方で、妖怪に対する願望も存在します。妖怪が人々の潜在意識に触れることで、人々は自分の内なる欲望や希望を探求します。このような妖怪の存在を通じて、人々は自分自身を鏡のように見ることができ、内面的な探求が促されるのです。結果として、現代における妖怪の再解釈は、私たちの感情や生活に新たな視点を与えるものとなっています。

4. 現代における妖怪の再解釈

4.1 映画やアニメにおける妖怪の描写

現代の映画やアニメにおいて、妖怪はその独自のキャラクター性と魅力によって多くの人々に愛されています。たとえば、人気のアニメシリーズや映画では、妖怪が主人公や重要なキャラクターとして描かれ、彼らのストーリーを通じて人間関係や成長をテーマにした物語が展開されることが多いです。これにより、妖怪は恐怖の対象から友情や正義の象徴へと変わってきているのです。

映画『千と千尋の神隠し』に登場する八百万の神々や妖怪たちは、人々の心の中に潜む複雑な感情や欲望を表現しています。この作品は、妖怪を単なる恐れの対象ではなく、人生における選択や成長を考えさせる重要な存在として描いています。このように、古典的な妖怪の概念が現代のストーリーテリングに新しい価値観を持たせています。

4.2 現代文学における妖怪の表現

また、現代の文学においても妖怪の描写が非常に活発です。作家たちは妖怪を用いて、日常生活の中で感じるちょっとした不安や困難を表現しています。例えば、ある作家は、現代社会のストレスを反映させるために、妖怪を通じて複雑な人間関係を物語に取り入れることがあります。

このような文学作品は、読者に対し直接的なメッセージを伝えるだけでなく、自己反省や共感を促す役割も果たします。例えば、中国現代文学の中には、妖怪が隣人の姿や家庭の中での問題を象徴する役割を果たす作品もあり、このようなアプローチによって、妖怪が持つ多層的な意味が再評価されています。

4.3 SNSやインターネット文化における妖怪

さらに、現代のSNSやインターネット文化においても妖怪に対する興味が高まっています。多くのファンアートやコスプレがインターネット上で共有され、妖怪を題材にした tweets や memes が作成されています。これにより、妖怪はもはや伝説や物語の中だけのことではなく、実際に人々の生活に浸透し、共感を呼び起こす存在となっています。

特に、若い世代の中では、妖怪は新しい表現方法やアイデンティティの一部となりつつあります。自己表現を通じて、自分の好きなキャラクターや妖怪と結びつくことで、仲間たちとのコミュニケーションが深まることがあります。このように、SNSは妖怪を再解釈し、新しい形で共有する場となっています。

5. 妖怪の未来と影響

5.1 グローバル化の中での妖怪

妖怪の存在は、グローバル化が進む中で新たな意味を持つようになっています。海外でも中国の妖怪や神話が紹介され、さまざまな解釈が生まれています。このような国際的な交流は、妖怪のイメージを変えるだけでなく、他文化との融合を通じて新しい妖怪の姿を生み出すきっかけともなっています。

例えとして、日本のアニメや映画に影響を与えた中国の妖怪は、新しいキャラクターとしてアレンジされ、異なる文化の中で再び再解釈されることがあります。このプロセスは、グローバルな視点を持つ視聴者にも共鳴し、国境を越えた文化の融合を実現する要素となっています。こうした動きは、妖怪の未来における重要な一歩といえます。

5.2 他文化との融合と新たな妖怪の創造

他文化との融合は、新たな妖怪の創造に寄与しています。中国の伝説や神話が、他国の文化と融合することで、これまでには考えられなかった新しいキャラクターや物語が誕生しています。これにより、例えば中国の妖怪に日本の神話的要素が加わったり、逆に日本の妖怪が中国の伝説に取り入れられたりすることがあります。

この融合は、さまざまな視点から物語を再考する機会を提供し、異なる文化の理解を深める助けにもなります。妖怪が新たな形で表現されることによって、それぞれの文化に固有の視点や価値観を再評価することができ、国際的な文化交流の一環として意義深いものとなります。

5.3 妖怪文化の持続可能性とその重要性

最終的に、妖怪文化はその持続可能性が問われる時代に突入しています。現代における妖怪の姿や解釈は、これからも変化し続けますが、その根底には人間の感情や社会的なメッセージが存在しています。妖怪文化を通じて、人々は自らの内面的な探求を行い、また教訓を得ることが可能です。

妖怪は単なる恐怖の象徴ではなく、現代社会におけるアイデンティティや倫理観の探求を促進する存在です。そのため、妖怪文化の保存や発展は重要であり、未来に向けて新しい世代に受け継がれるべきです。人々が妖怪の物語を通じて心に抱える恐怖や願望を理解し、慎重に解釈していくことで、より良い社会を築く出発点となるのではないでしょうか。

終わりに

現代における妖怪の表現と再解釈は、私たちの日常生活や文化に深く根ざしています。古代からの伝説を糧に、新しい形で進化し続ける妖怪たちは、時代を超えた存在といえるでしょう。彼らが持つ多様な姿や役割は、今後も文化の中で色あせることなく、新たな物語を紡ぎ出し続けることでしょう。そして、妖怪たちが私たちに与える教訓や知恵を、次世代にしっかりと伝えていくことが、これからの文化の向上に欠かせない要素であることを忘れてはなりません。