舌診は中医学において非常に重要な診断技術であり、患者の健康状態を視覚的に評価する方法です。この技術は、舌の形状、色、舌苔などを観察することによって、内臓の状態や全身の健康を判断する手段となります。本記事では、舌診の基本的な概念、技術、解釈、ケーススタディに焦点を当て、具体的な例を通してその実践方法と重要なポイントを探ります。

舌診の基本概念

舌診とは何か

舌診は、中国古代から伝わる診断方法であり、患者の舌を観察することによって健康状態を把握する技術です。舌は身体の状態を色濃く反映していると言われており、特に内臓の健康に関する多くの情報を提供します。舌診では、舌の色、形、滑らかさ、舌苔の有無などを細かくチェックします。この観察から得られる情報を基に、医師は患者の体調や病気の状態を判断します。

舌診のメリットは、非侵襲的であり、患者にとって身体的な負担が少ないという点です。診断に必要な道具は特に必要なく、熟練した医師の目と経験があれば、十分な情報を引き出すことができます。さらに、舌診は診察を受ける際の一つのアプローチであり、他の診断方法と併せて使用されることが一般的です。

歴史的背景

舌診の技術は古く、中国では約2500年前にさかのぼると言われています。伝説によれば、古代の医師たちは病気を診断するために患者の舌を見つめ、その状態を見極めていました。彼らは舌を通じて身体の異常を発見し、効果的な治療法を見つけ出すことに成功しました。この時期の記録は『黄帝内経』などの古典的な医書に残されています。

過去数千年の間に、舌診は進化を続けてきました。技術の発展とともに、舌の各部位の役割や色の意味についての理解も深まりました。こうした歴史的背景をもとに、舌診は現代の中医でも重要な診断手法の一つとして用いられています。

中医学における舌診の重要性

中医学では、身体の状態を理解するために、舌診は欠かせない技術です。舌は「心の窓」とも言われ、内臓の健康状態を反映すると考えられています。例えば、肝臓の不調は舌の色や形に明確な変化をもたらし、逆もまた然りです。このため、舌診を用いることで、身体の不調を早期に発見し、適切な治療を行うことが可能です。

また、舌診は他の診断方法や症状の確認と組み合わせて行うことが多く、患者の全体的な健康状態をより良く理解する手助けとなります。たとえば、舌の色や舌苔といった目に見える情報と、患者の話す症状や体感を照らし合わせることによって、より包括的な診断が可能となります。

舌診の技術

舌の観察方法

舌診における最初のステップは、舌の観察です。医師は患者に舌を出してもらい、自然光の下で舌の状況を観察します。観察するポイントには、舌の色、形状、質感、動きなどが含まれます。このプロセスは、一見簡単に見えますが、経験豊富な医師にとっては非常に重要な情報源となります。

たとえば、舌の色は身体の熱や冷の状態を示します。白っぽい舌は冷えや疲れを示すことがあり、逆に赤い舌は体内の熱を表すことが多いです。さらに、舌がどれだけ滑らかか、または凹凸があるかも重要で、これらの特徴が身体の内分泌や代謝のバランスを反映しています。

舌の形状と色の分析

舌の形状についての分析も重要です。正常な舌は平らで、均一な色を持っていますが、病気がある場合、形状が変わることがあります。たとえば、舌が肥大化している場合は、体内の水分過剰やその他の病理的な状態を示していることがあります。一方で、舌が細くなっている場合は、栄養不足や気力の低下を示唆しています。

舌の色については、赤、白、紫、青などのバリエーションがあります。それぞれの色には特定の意味があります。赤っぽい舌は、内臓に熱がこもっていることを示す一方で、白い舌は、体内のバランスが崩れている可能性を示します。こうした分析によって、医師は患者の全体的な健康状態を把握することができます。

舌苔の評価

舌苔の状態もまた舌診には欠かせない要素です。舌苔は舌の表面に見られる白いフィルムや膜のようなもので、コーティングと考えることができます。この舌苔の色、厚さ、分布によって、さまざまな身体の状態を評価することができます。

たとえば、舌苔が非常に厚い場合、内臓の不調や消化不良が考えられます。逆に、舌苔が少ない場合は、体力が低下しているか、乾燥している可能性があります。舌苔は、特定の病気の兆候を読み取るための重要な手がかりとなるため、細かく注目されなければなりません。

舌診の解釈

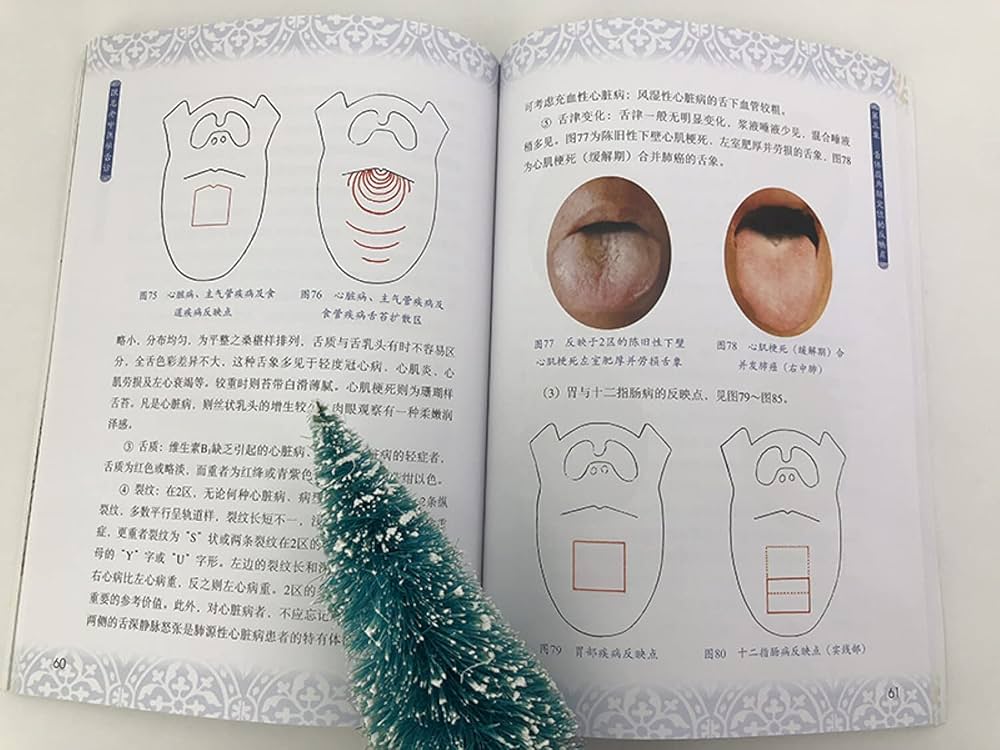

舌の各部分と内臓の関連

中医学では、舌の各部分が特定の内臓と関連づけられています。例えば、舌の先端は心臓に、中央部分は脾臓に、両側の部分は肝臓に対応しているとされています。このように、舌のどの部分に変化が見られるかによって、特定の臓器の状態を評価することができます。

たとえば、舌の中央部に赤い斑点が見られる場合は、脾臓の問題を示唆していることがあるため、患者の食事や消化機能にも注目が必要です。こうした関連を理解し、確認することで、医師はより正確な判断を下すことができるのです。

舌診から得られる情報

舌診からは多くの情報を得ることができます。たとえば、舌の色がどれだけ鮮やかか、またはどれだけ淡白な色をしているかによって、全体的なエネルギーの状態を判断することができます。また、舌が湿っているのか乾燥しているのかも重要です。湿った舌は風邪や感染症に罹っている可能性があり、逆に乾燥した舌は体液の不足を示すことがあります。

さらには、舌診を通じて患者の精神状態やストレスレベルについても洞察することが可能です。たとえば、ストレスや不安が高まている患者は、舌が震えていることがあるため、これを診断に活かすことができます。舌診は、ただ身体の状態を見るだけでなく、心身全体を俯瞰するための有効な手段と言えるでしょう。

舌診による健康状態の判断

舌診は、患者の健康状態を判断するための一つの有効な方法ですが、あくまで診断の一部と捉えるべきです。舌診によって得られた情報は、医師が患者に対する全体像を把握し、より適切な治療を計画するための重要な要素となります。舌診は、他の診断方法や患者との対話と組み合わせることで、効果的なアプローチとすることができます。

たとえば、患者が「頭痛や吐き気がある」と訴えた場合、舌診である特定の色や形状が見られると、医師はその情報をもとに病気の原因を特定する手助けとなります。また、これに基づいて食生活や生活習慣改善のアドバイスも行うことができ、患者の治療へ向けた一歩を進めることができます。

舌診のケーススタディ

ケース1: 健康な舌の例

健康な舌の状態は、身体全体の健康を反映しています。このケースでは、40歳の女性患者の舌を観察します。彼女の舌は均一な淡いピンク色をしており、形は平らで、しっかりとした状態でした。舌苔は薄く、明確な付着物も見られませんでした。これらの特徴は、正常な血行と栄養状態を示しており、患者が健康な生活を送っていることを物語っています。

このような舌の状態を持つ患者には、特に治療が必要ではなく、健康的な食事や生活習慣を維持することが推奨されます。たとえば、バランスの取れた食事や適度な運動を続けることが、そのまま健康を保つ秘訣となるでしょう。

ケース2: 疾病の兆候を示す舌

次にご紹介するのは、喉の痛みを訴える35歳の男性患者についてのケースです。彼の舌は赤みがかっており、舌の先端には白い苔が目立ちました。これは体内に熱があることを示唆している場合が多く、特に喉に炎症がある可能性を示しています。さらに、舌の両側には微細な切れ目も見られました。

これに基づき、医師はこの患者に対して、身体の熱を冷やす漢方薬や、炎症を抑える療法を提案しました。また、喉が炎症を起こしている原因を探るため、食事内容や生活習慣の見直しも促されることとなりました。

ケース3: 舌診と患者の症状の関連

最後のケーススタディは、慢性的な疲労を訴える50歳の女性患者についてです。彼女の舌は非常に見た目が疲れており、全体的に薄い色合いを呈していました。また、舌の中央には白い苔が厚く存在していました。これらの特徴は、体内に湿気がこもり、エネルギー供給が不足していることを示していると解釈されます。

このような舌の状態を見て、医師は彼女に対してエネルギーを補う食材を取り入れることを提案しました。また、ストレス管理や睡眠の質を向上させる方法に関するアドバイスが行われ、治療と生活改善を組み合わせることで、彼女の健康を回復へ導く手助けをしました。

舌診の実践と注意点

患者への舌診実施の流れ

舌診を実施する際は、まず患者にリラックスしてもらうことが大切です。診察室の雰囲気を整え、患者が安心できる環境を提供します。次に、患者に舌を出してもらいますが、その際に舌を出す姿勢や呼吸が自然であることが重要です。舌の動きに影響を与えないよう、あまり強制しないように心掛けます。

観察には通常、数分間をかけ、色、形、舌苔、質感を細かくチェックします。このプロセスでは、何か気になる点、特に異常を感じた場合は、その背景に関する内容を患者に尋ねることも貴重です。特に、患者が舌の違和感や身体の不調を感じたことがあるかどうかも大事な情報です。

誤診を避けるためのポイント

舌診は非常に重要な診断方法ですが、誤診を避けるためのポイントもいくつかあります。まず、観察する条件が常に同じであることが理想です。飲食後や薬を服用した後すぐの観察は避けるべきです。また、舌の状態はその日の体調によって変わることがあるため、慎重に判断を下すことが求められます。

さらに、舌診はあくまで診断の一部であり、他の検査や患者の症状と照らし合わせることで、より正確な診断が可能となります。一例として、非常に乾燥した舌でも、患者が熱中症を訴えている場合は、その症状と関連付ける必要があります。

さらなる学びとリソース

舌診を効果的に行うためには、日々の学びが欠かせません。書籍や専門的な記事を参考にしたり、経験豊富な中医医師の指導を受けることで、技術を磨くことができます。さらには、舌診に関する講座や実技セミナーに参加して、実際の患者を診ることで、スキルを向上させることも重要です。

舌診を学ぶための有用なリソースは多く存在します。オンラインの講座やセミナー、ワークショップ、専門書など、多岐にわたります。これらを利用することで、自分自身のスキルを見直し、症例に応じた判断力を養うことができるでしょう。

終わりに

舌診は中医学において非常に重要な技術であり、身体の内面を理解する手助けとなります。舌の状態を観察し、そこから得られる情報を通じて、健康状態を判断することができます。本記事を通じて、舌診の技術や解釈、さらには具体的なケーススタディを検討することができました。今後この知識を活用し、より多くの患者の健康を支えていくことができることを願っています。