中国は長い歴史を持つ国であり、その歴史は数千年にわたる。そして、20世紀の中国は特に劇的な変貌を遂げた。中華人民共和国の成立に至るまでの背景には、数多くの歴史的な出来事が絡んでおり、それらは中国国民の意識や社会構造に大きな影響を与えた。本記事では、中華人民共和国が成立する前の歴史的背景を詳しく掘り下げていく。

1. 清朝の崩壊

1.1 辛亥革命の発生

清朝の末期、皇帝の権威は極度に低下していた。特に辛亥革命の発生(1911年)は、清朝の崩壊に直結する重要な出来事であった。この革命は、主に中国国内の不満が高まり、各地で革命団体が結成された結果として現れた。代表的な革命指導者である孫文は、「三民主義」に基づく中国の未来像を提唱し、民族の独立、民主主義、および民生の改善を目指した。

辛亥革命の過程では、多くの激しい戦闘が繰り広げられ、数多くの民間人が犠牲になった。この革命が成功した後、清朝の皇帝は退位し、中国は初めての共和制国家として中華民国が成立した。革命によって封建制度が崩れ去り、近代化の第一歩を踏み出すことができたが、それと同時に新たな政治的、社会的な問題も抱えることとなった。

1.2 清朝末期の内乱と外圧

清朝末期には、内乱と外圧の両方が中国を襲った。特に太平天国の乱(1850-1864年)は、中国最大の内乱の一つであり、清朝の統治を大きく揺るがした。この内乱は、清帝国の腐敗した体制に対して民衆が立ち上がったものであり、その結果、何百万人もの人々が亡くなった。内乱は清朝の弱体化を加速し、外圧に対する抵抗力を著しく低下させた。

さらに、阿片戦争や義和団事件などの外圧が加わることで、中国は列強に対して屈辱的な不平等条約を強いられることとなった。これにより、中国の領土は分割され、国内は分裂状態に陥った。民衆の間では民族意識が高まり、清朝に対する反感が募っていった。

1.3 民族認識の変化

清朝の崩壊を経験する中で、中国人の民族認識も変化していった。多くの知識人や青年たちは、西洋の思想や文化に触れ、それまでの伝統的な価値観に疑問を持つようになった。特に「洋務運動」や「新文化運動」は、伝統的な中国文化と西洋文化の対抗を象徴するものであった。彼らは中国の近代化を進めるため、科学や民主主義、個人の権利などの重要性を説いた。

このような変化は、政治だけでなく、社会全体にも影響を与えた。教育制度の改革が進み、女性の社会進出も目立つようになった。従来の家父長制度や男女の固定観念に挑む動きが生まれ、特に若い世代においては新しい価値観が広まった。このような背景があり、中華民国の成立へと繋がっていく。

2. 中華民国の成立

2.1 中華民国の成立過程

辛亥革命を経て、1912年に中華民国が成立した。これは清朝の統治が終わりを迎え、全国規模での新しい政治体制が誕生する瞬間であった。中華民国の成立は、アジアで初めての共和制国家として、他の国々にも大きな影響を与えた。しかしながら、この新政府は数多くの課題に直面することになった。

中華民国の成立当初、政府の権限は分散しており、地方勢力が台頭していた。このため、中央政府は多くの州の支配者に対処しなければならず、国家の統一が困難な状況であった。さらに、内戦や外国の干渉も重なり、中華民国の政権は常に不安定だった。結局、国家の強力なリーダーシップが欠如していたため、全国の治安は乱れ、経済も困窮してしまった。

2.2 孫文と国民党の役割

民国の創設において、孫文の存在は欠かせない。彼は国民党の創設者であり、政治的な影響力だけでなく、思想的な面でも強い影響を与えた。彼が提唱した三民主義は、中華民国の基盤となり、国民の精神的支柱となった。この理念は、国民党の政策に大きく反映されており、国家の独立、民主主義、民生の向上を追求するものであった。

しかし国民党内部でも意見の対立があり、特に北伐を通じて地方軍閥を討伐しようとする過程では、内部の対立が表面化した。孫文の死後、国民党のリーダーシップを巡って争いが続き、国家運営が混乱していくこととなる。これにより、国民党の理念は次第に瓦解し、別の勢力との闘争に突入していく。

2.3 民国政府の課題

中華民国政府が直面した最大の課題は、国家の統一と内政の安定であった。国民党が政権を握ったものの、地方勢力が強く、各地で軍閥が軍を持ち、独立した状況が続いた。国民は政府に対する信頼を失い、政治腐敗や社会的不公平が社会問題となっていた。特に、農民や貧困層の人々は社会の最底辺に置かれ、不満が高まる一方であった。

また、欧米の列強による干渉も、民国政府の立場を難しくしていた。特に日本は、満州を含む中国北東部に勢力を拡大し、次第に影響力を強めていった。これに対抗するためには、国内の統一が必須であったが、実質的な政治機構は未だに成立していなかった。これが後の抗日戦争や内戦への道を開くことになる。

3. 社会変革と思想の潮流

3.1 新文化運動の影響

新文化運動は、1910年代初頭から1920年代にかけて展開され、中国社会に多大な影響を与えた。この運動は、伝統的な儒教の価値観や旧来の文化を否定し、科学や民主主義を重視する考え方を促進した。具体的には、「民主」とは何か、「科学」とは何かを問い直す活動が行われ、多くの知識人や学生が参加した。

新文化運動の著名な指導者には、陳独秀や李大釗がいる。彼らは、伝統的な思想に対抗する形で、西洋の思想を受け入れることを強く促進した。特に、言語改革や文学の新しい形態も生まれ、中国語の普及とともに民衆の意識を高める要因となった。これにより、多くの若者が新しい価値観を持ち、政治的な活動に参加するようになった。

3.2 マルクス主義の受容

新文化運動の一環として、マルクス主義も中国に広まっていった。この思想は、多くの知識人に受け入れられ、特に労働者や農民の権利を擁護する動きが強まった。1919年の五四運動は、その象徴的な出来事であり、日本の対中政策に強く反発した若者たちが集結し、愛国心を示した。

また、マルクス主義はついに中国共産党の成立(1921年)を促すこととなり、中国の政治構造に新しい潮流をもたらした。この運動によって、より多くの青年が時代の変革に目覚め、社会の不平等に対して抗議するようになった。これが後の社会主義革命への準備に繋がったことは無視できない。

3.3 青年たちの役割

新文化運動とともに、若い世代の活動が特に重要な役割を果たした。この時期、多くの大学や青年団体が設立され、学生たちは自らの意見を表明する場を得た。特に北京大学は、新しい思想の中心地となり、多くの知識人や活動家が活動した。この環境の中で、多くの青年が思想・政治活動に立ち上がる契機となった。

このような背景の中で、学生運動は勢いを増し、国民に対する不満が次第に高まっていった。彼らは社会変革を望み、積極的に政治活動に参加するようになり、これが後の communist movement に繋がっていった。彼らの行動は、時代の流れを変える原動力となったとも言える。

4. 日本の侵略と抗戦

4.1 日本の満州侵略

20世紀初頭、中国が新たな道を歩み始めた矢先、日本が中国に対する侵略を開始した。特に、1931年の満州侵略は、中国の歴史における重大な転機であり、国民の不安と恐怖を一新させる出来事となった。この侵略により、満州は日本の支配下に置かれ、中国の独立性に対する脅威が一層強まり、日本の経済的利益拡大が進行した。

満州事変の際、日本は中国の弱体化を巧妙に利用し、国際社会が動かない間に迅速に行動した。この動きに対して中国政府は、当初は抵抗する意思を示したが、結局は活発に反抗することができなかった。これにより、中国内の民族意識が再燃し、抗戦への気運が高まることとなる。

4.2 抗日戦争の展開

日本による満州侵略は、中国全土への侵攻へと繋がった。1937年には盧溝橋事件が発生し、抗日戦争が勃発する。この戦争は、中国全土を巻き込み、数十年間にわたって続いた。国民党と共産党の両者が、日本に対抗する姿勢を見せるようになり、全国的な統一戦線が形成されていく。

抗日戦争は、国内の資源を一気に消耗させ、多くの民間人の犠牲を伴った。戦争の進展に伴い、中国国民は一丸となって抗戦する必要性を感じ、民族的な連帯感が強まる結果をもたらした。特に、若者たちが前線に参加し、国家のために戦う姿勢が、多くの国民に影響を与えた。

4.3 連合国との関係

抗日戦争の最中、中国は連合国との関係を築く必要があった。特にアメリカやソ連との連携が重要視され、これらの国々からの支援を受けて戦争を継続することとなる。このような外交関係の構築は、中国にとって非常に重要な課題であった。連合国に対しても自国の立場を理解してもらわなければならず、様々な会談が行われた。

また、戦争の影響で国内の社会構造も大きく変わった。多くの人々が戦場に送り込まれ、都市も壊滅状態に陥る一方で、新たな思想的な連帯感が生まれた。このような流れが、戦争後の中国における社会変革につながっていくのだ。戦争は単なる武力の衝突にとどまらず、国民の意識や社会の在り方を根本的に変えるきっかけとなった。

5. 国共内戦とその影響

5.1 国民党と共産党の対立

抗日戦争が終結すると、中国は再び国民党と共産党の内戦へと突入した。この対立は、両者の意見の相違だけではなく、国家に対するビジョンの違いから生じたものである。国民党は西洋型の民主主義を持ち込もうとし、共産党は社会主義的な理念を基にした新社会の形成を目指した。道は分かれてしまったが、どちらも中国の未来を考えていた。

国民党政府は、戦争で疲弊し、腐敗が進行する中で国民の支持を失っていった。一方、共産党は農民支援や土地改革などを進め、支持基盤を拡大していった。共産党が農民の味方である姿勢を強調したことが、彼らの支持を受ける要因となっていった。内戦は次第に厳しさを増し、両者の間で傷つく人々がますます増えていく。

5.2 社会主義の広がり

国共内戦の中、共産党の思想はますます勢いを増し、特に農村部での支持を高めていく。この対立が激化する中で、共産党は「人民戦争」という概念を導入し、大衆を動員する戦略を用いた。その結果、農村の労働者や貧困層が共産党の理想に共鳴し、参加を決める若者たちが増えていった。

また、共産党が行った土地改革政策は、特に農民の心を掴むものであり、農業生産の向上とともに社会的な支持を強化する要因ともなった。これにより、共産党は一気に力を蓄え、国民党との戦いにおいて優位に立つ状況を作り出していった。この流れは、後の中華人民共和国の成立へとつながっていく。

5.3 内戦の終結とその影響

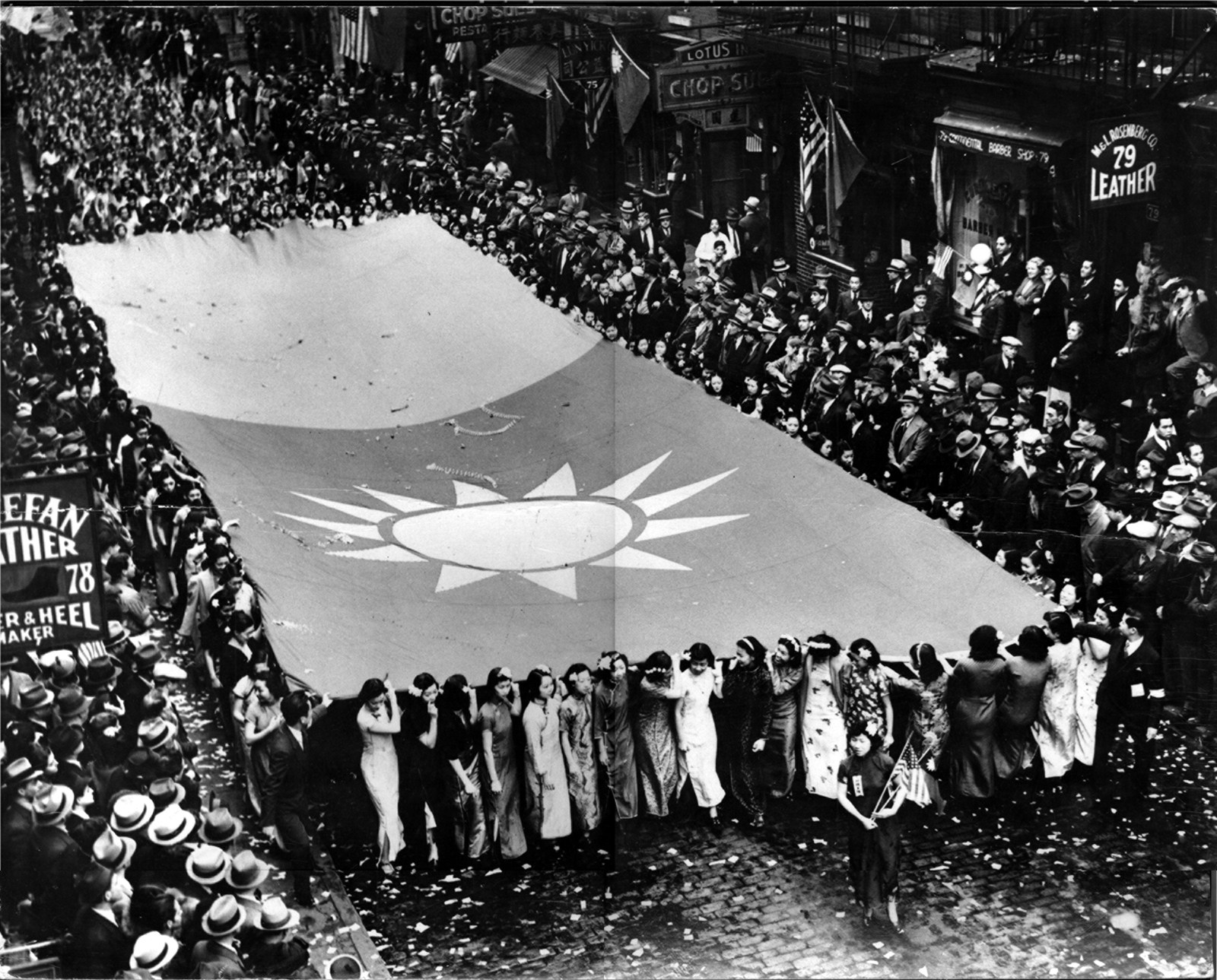

国共内戦は1949年に共産党の勝利に終わったが、その影響は中国社会全体に波及した。特に国民党の敗北は、台湾へと逃げる結果となり、以降の中華民国は台湾に根を下ろすこととなった。この結果、中国本土では共産主義が浸透し、新たな政治体制が確立されることとなる。

内戦の終結は、単に政権の交代だけではなく、国民の生活や意識にも大きな影響を与えた。社会階級の変容、経済の再構築、そして人民の権利についての新たな議論が始まり、冷戦期の国際情勢も考慮した新たな戦略が必要とされるようになった。

6. 中華人民共和国成立への道

6.1 戦後の政治状況

国共内戦の結果、1949年に中華人民共和国が成立することになったが、その背後には戦後の複雑な政治状況があった。この時期、中国は国際社会において新たな立場を確立しようとしており、多くの国がその動向を注視していた。旧体制からの脱却を図る中、新政府は国民の期待に応えるべく、さまざまな改革を進めた。

戦後の政治状況は、国内外の不安定さを背景にしていた。特に、冷戦の始まりとともに、アメリカとソ連の影響が中国に強く及ぶこととなり、新生国にとっては、外交政策が試される重要な時期でもあった。国家の存立をかけた状況下で、共産党政府は様々な課題を克服しなければならなかった。

6.2 中国共産党の台頭

共産党は国民の支持を得て、新しい政権を樹立するに至ったが、その過程には多大な努力と戦いがあった。特に女性や少数民族を巻き込むことで、より広範な支持を集め、疑念や対立を乗り越える成果を上げていった。新政府は、急速な工業化と農業の集団化を進めることで、経済的安定を模索した。

共産党政府の台頭は、社会の各方面に影響を与え、国民生活の改善に向けた政策が積極的に打ち出されていく。しかし、それは同時に経済や社会の様々な問題を引き起こす原因にもなった。急激な変革が乗り越えなければならない壁となり、国民は新しい体制にどう向き合っていくのかが問われることとなった。

6.3 1950年代への展望

中華人民共和国が成立し、新政権がそれなりの基盤を築く中で、1950年代に向けての展望が求められるようになる。この時期、中国は経済発展の道を模索しつつあり、特に農業集団化や工業化を進める中で、多くの課題が浮上することとなる。また、対外政策においても、新しく誕生した社会主義国家としての立場をどう確立していくべきかが重要なテーマとなった。

このような変革の中で、人民の生活向上を目指す体制づくりが進められたが、実際には数々の困難が伴った。大規模な改革の中で、農民や労働者の声が十分に反映されなければならず、政府はその意義を実現する必要があった。社会の安定を図るためには、政治的な均衡が不可欠であり、その中で如何にして共産主義理念を実現するかが問われることになった。

終わりに

中華人民共和国の成立前の歴史的背景は、数多くの出来事が絡み合っています。清朝の崩壊から始まり、中華民国の成立、そして国共内戦に至るまで、多くの人々がその時代に立ち向かい、次第に中国の未来を形作っていきました。これらの歴史的な出来事は、現代の中国に深い影響を与え続けています。

過去を振り返ることで、私たちは現在の中国を理解し、未来に向けた新たな視点を得ることができるでしょう。中国は今、世界の中でどのような役割を果たすべきかを考えながら、歴史の教訓を活かして新たな道を歩んでいく必要があります。それこそが、持続可能な成長を実現するための鍵となるのです。