道教は中国の伝統的な宗教であり、深い哲学的背景を持ち、様々な神々や霊的存在との関係が築かれています。道教は、自然との調和を重んじ、人々の精神的な道を示す教えとして知られています。本稿では、道教の神々や霊的存在に焦点を当て、その特徴や役割、さらには儀式や文化への影響について詳しく探求していきます。

1. 道教の基本概念

1.1 道教とは何か

道教は、中国における主要な宗教の一つとして広く知られています。道教は「道」(タオ)という概念を中心に据え、自然の法則に従って生きることを教えています。この「道」は宇宙の根本的な原理であり、すべての存在がこの「道」を通じて繋がっています。道教の教えは、単なる宗教の枠を超え、哲学や倫理、政治思想にも影響を与えてきました。

道教では、人間は自然の一部であり、自然との調和を保ちながら生活することが重要視されています。具体的には、農業や医療、さらには日常生活における行動までが自然と調和したものであるべきだとされています。道教の実践は、自然とのつながりを深め、人間の内面的な成長を促す方法として、多くの人々に受け入れられています。

1.2 道教の歴史的背景

道教は、紀元前4世紀ごろに遡ることができ、その発展は多くの歴史的事件や文化的影響によって形作られてきました。最初の文献は「道徳経」とされ、老子によって著されたとされていますが、道教の信仰や実践は、老子が生きた時代以前から存在していた可能性があります。道教の教義は、儒教や仏教と共に、中国の精神文化を形成する重要な要素となっています。

歴史を通じて道教は、朝代ごとの支配者や政治体制の影響を強く受けました。特に、漢代には道教が国家宗教として奨励され、多くの人々が信仰を持つようになりました。また、隋や唐の時代には、道教の神々が国家の象徴となり、政治と宗教の融和が図られました。こうした歴史的背景が、道教の神々や儀式の多様性を生み出しました。

1.3 道教の哲学と教義

道教の中心的な教義には「無為自然」という考え方があります。これは、何事も自然の流れに任せ、無理に介入しないことが重要だという哲学です。道教徒は、自己の内なる道を見つけ、スピリチュアルな成長を目指すことを重視します。また、道教は長生きの知恵を重視し、健康や食事、生活習慣にも深い関係を持っています。

道教には、多くの神々や霊的存在が存在し、それぞれに特有の役割や象徴が与えられています。例えば、道教の神々は自然の力や人間の感情、運命に関与しているとされます。彼らの存在は人々の生活に密接に関わっており、その信仰は中国文化のあらゆる側面に浸透しています。このように、道教は哲学と神々の教えが結びつき、人々の生活に大きな影響を与えているのです。

2. 道教の神々

2.1 道教の主要神々

道教には数多くの神々が存在しており、その中でも特に重要なのは三清(三つの清浄なる者)と呼ばれる神々です。三清とは、太上老君、元始天尊、そして通天教主の三神を指し、宇宙創造や道教の根本的な教えを象徴しています。これらの神々は、道教信者から特に崇拝されており、神殿や祭りでもその存在が強調されます。

また、道教には日常生活に関与する地元の神々も多数存在します。これらの神々は、地域によって異なり、具体的な役割が与えられています。例えば、家を守る神である土地神(土地公)は、居住する場を安全に保つために祀られ、多くの家庭で信仰されています。また、河川や山々を守る神々も存在し、自然との調和を大切にした道教の理念が反映されています。

2.2 地元の神々と聖地

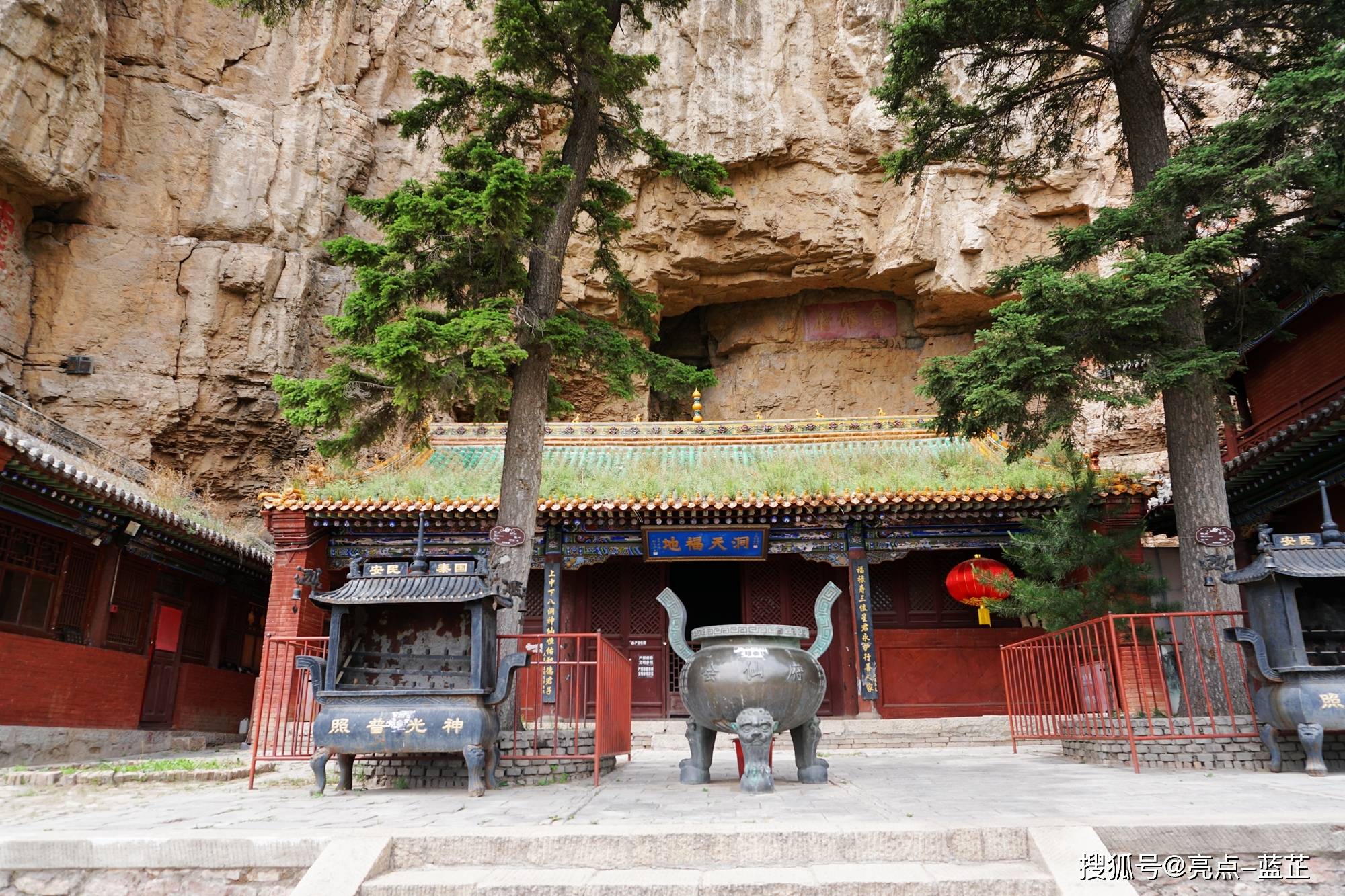

道教では、地域に根ざした神々も重要な存在です。これらの神々は、特定の地形や歴史的な出来事と結びついており、地元の人々にとって特別な意味を持ちます。たとえば、山岳信仰が盛んな地域では、その山自体が神聖視され、登山が信仰の一環とされています。人々はこのような聖地を訪れることで、神々とのつながりを感じ、祈りを捧げます。

聖地はまた、道教の祭りの場としても重要です。例えば、武夷山(ウーミーシャン)や青城山(チンチーシャン)は、道教の聖地として知られ、多くの信者が巡礼に訪れます。これらの山々には、道教の寺院や修行場があり、神々との対話を求める人々が集まります。このような聖地で行われる儀式は、道教の信仰をより深める大切な機会となっています。

2.3 神々の役割と象徴

道教の神々は、それぞれ特有の役割を持ち、象徴的な意味合いがあります。たとえば、城隍神(チョンファンシン)は、その土地の守護神であり、社会の安定や平和を願うために祀られます。また、財神(ツァイシン)は、商売繁盛や富をもたらす神として、特に商人たちに信仰されています。

それぞれの神々は、特定の祭りや儀式を通じて人々に親しまれており、信者たちは神々に感謝の意を示します。神々との対話は、道教徒にとって精神的な支えとなり、その存在を感じることができる大切な時間です。また、道教における神々は、人々の生活と密接に結びついていて、それぞれの地域社会の文化や価値観を反映しています。

3. 霊的存在とその種類

3.1 精霊と祖先崇拝

道教における霊的存在は、精霊や祖先と深く関連しています。精霊は自然界に存在し、人々の生活や環境と密接に関わっています。道教徒は、精霊たちが私たちの生活に影響を与えると信じており、彼らに感謝や祈りを捧げることが重要視されています。たとえば、農作物の成長を助けるために、土地の精霊に祭りを行うことがあります。

祖先崇拝も道教の重要な側面です。道教徒は、先祖の霊が家族を見守っていると信じ、定期的に祖先に感謝の行事を行います。例えば、清明節や中元節などの祭りでは、家族団らんで先祖のために食事を供え、その霊を慰めるための祈りを捧げます。このように、祖先との繋がりは道教徒の精神的支えとなり、家族や社会の絆を強める要因となっています。

3.2 仙人と異界の存在

道教の世界観において、仙人は特別な存在とされ、長寿や知恵、霊的な力を象徴しています。仙人は、特定の修行を通じて得られる超自然的な力を持っているとされ、その生き方は道教徒にとって理想的な模範となります。仙人は、自然の中での修行を通じて悟りを得ており、その存在は人々に霊的な成長の可能性を示しています。

また、道教には異界の存在も多く描かれています。鬼や霊魂は、道教の教義において人間の世界とは異なる存在であり、しばしば恐れられることがあります。しかし、彼らの存在は同時に人間と深く結びついており、道教徒は彼らを理解し、受け入れることでバランスを保とうとします。このような異界の存在との関わりは、道教の儀式や信仰に色濃く反映されています。

3.3 鬼と悪霊の理解

道教において鬼や悪霊は、しばしば不吉な存在とみなされます。しかし、道教徒は彼らを恐れるだけでなく、その背景にある事象を理解しようと努めます。悪霊は、未練や恨みを持つ霊魂であり、成仏できない状態にあると考えられています。したがって、道教徒はこれらの霊を成仏させるための祭りや儀式を行い、平和をもたらそうとします。

例えば、中元節には、先祖や悪霊を供養するための儀式が行われます。この日に特別に準備された食事やお供え物が、彼らに捧げられます。このような行事は、道教徒が霊的な存在と交わりながら、調和を保つための重要な方法の一つとされています。鬼や悪霊との関わりは、道教徒にとって社会や人間関係の一部であり、彼らを敬い、理解することが大切とされています。

4. 道教の儀式と祭り

4.1 主要な儀式の紹介

道教の儀式は多種多様であり、地域や神々によって異なる形式を取ります。また、儀式の目的は、神々とのコミュニケーションを図り、豊穣、安全、健康を祈ることです。例えば、一年の豊作や家族の無事を祈るため、農業に特化した祭りが多く存在します。

主要な儀式の一つに「祈祷」があります。祈祷は、特定の神々に祈りを捧げ、個人や家族の安寧を願う重要な行事です。道教の僧侶が中心になって行うことが多く、参加者が一緒に唱えることで、より強い祈りの力を生み出します。このような儀式は、道教徒にとって精神的な満足感と安心感をもたらします。

4.2 祭りと神々との関係

道教の祭りは、特定の神々や霊的存在を称えるために行われ、新しい季節や重要な出来事を祝います。例えば、中秋節は豊作を祝う祭りで、月に感謝を捧げる行事が行われます。この際、道教の神々にも感謝の意を表し、家族や地域の結束を高めることを目的としています。

祭りでは、道教の儀式が行われるだけでなく、民俗芸能や特別な食事も重要な要素です。獅子舞や太鼓の演奏など、地域の伝統を受け継ぎながら神々と一緒に楽しむことができる機会となっています。このような祭りは、道教の信仰を深めるだけでなく、地域社会の絆を強化する役割も果たしています。

4.3 現代における道教の儀式

現代においても、道教の儀式や祭りは根強く続いています。都市化が進む中でも、道教の信仰を持つ人々は、伝統を尊重し、儀式を行うことで精神的な安定を求めています。特に、中国の新年や重大事件の時に行われる儀式は、現代の人々にとっても重要な意味を持つものです。

また、地元の神々を祀る祭りや、祖先を敬う行事が行われ、地域の結束を保つ重要な機会となっています。道教も他の宗教と同様に変化する社会に適応しながら、信仰を継承していく努力をしています。現代的な生活様式と伝統が融合し、道教の儀式は新たな形で生き続けているのです。

5. 道教の文化的影響

5.1 芸術と文学への影響

道教は、中国の芸術や文学にも多大な影響を及ぼしてきました。道教の神々や哲学は、多くの文人や画家にインスピレーションを与え、作品に表現されてきました。たとえば、道教の教えを基にした詩や小説は、多くの著名な作家によって書かれています。

特に、道教の神話や伝説は、絵画や彫刻の題材として広く用いられています。道教をテーマにした名画には、仙人や霊的存在が描かれ、不思議な世界観が表現されています。これらの作品は、道教の信仰や教えを視覚的に表現する手段として、世代を超えて愛され続けています。

5.2 社会と日常生活への影響

道教は、中国の社会や日常生活にも深く根付いています。道教徒は、日常の中で神々に感謝し、儀式を通じて生活を豊かにしています。例えば、家庭での食事や大切なイベントには、必ず神への感謝の意を示す行為が取り入れられています。

また、道教の影響は風水や風俗習慣にも顕著に見られます。家の配置や風水を重視する文化は、道教の「陰陽五行」から派生したものであり、多くの人々が生活に取り入れています。このように、道教の教えは、私たちの生活に小さな形で存在し、日常を豊かにしています。

5.3 日本文化における道教の影響

道教の影響は、中国にとどまらず、日本にも及んでいます。日本の神道や仏教と共に、道教の教えは日本文化に融合し、さまざまな形で現れています。たとえば、道教的な神々が日本の神々と同一視されることもあり、祭りや信仰において共存しているのが特徴的です。

また、桃源郷や仙人伝説などの道教的な要素は、日本文学や芸術にも影響を与えています。道教の思想や美的感覚は、日本の庭園や建築にも取り入れられ、自然との調和を重んじる考え方が生かされています。このように、道教は日本の文化においても重要な役割を果たしてきたのです。

6. 道教の未来

6.1 道教の今日的意義

現代社会において、道教は依然として多くの人々にとって重要な精神的な拠り所となっています。都市化やグローバル化が進む中でも、去ることのできない伝統的な価値観や信仰が、多くの人々に安らぎや希望を与えています。また、道教は特に、ストレス社会において心を休める方法として注目されています。

道教の教えは、自己理解や内面的な成長を促進し、現代的な生活における心のバランスを保つ助けとなります。道教の哲学は、シンプルでわかりやすいため、若い世代にも受け入れられやすく、今後の発展に期待が寄せられています。

6.2 道教の国際的普及

道教は近年、国際的にも注目を集めており、多くの国で信仰を持つ人々が増えてきています。特に、アメリカやヨーロッパでは、道教の哲学やメディテーションが広まり、心の平和を求める人々に支持されています。道教の教えは、道徳的価値観や精神的な成長を促進し、様々な文化と融合する可能性をはらんでいます。

国際的な道教イベントや講演会も行われ、道教の信仰を広める取り組みが進められています。このような普及活動は、道教の理解を深めるだけでなく、異文化間の交流にも寄与しています。道教の国際的な認知が進むことで、世界中の人々がその教えを通じて心の豊かさを享受できるようになることが期待されています。

6.3 現代社会における道教の課題

道教の未来には、いくつかの課題も存在しています。都市化の進展や西洋文化の影響により、伝統的な信仰が薄れつつあることが懸念されています。特に若い世代が伝統的な価値観から離れつつあるため、道教の信仰をどう維持し、次世代に伝えていくかが重要なテーマとなっています。

また、現代化に伴い、道教の儀式や祭りが行われないケースも増えています。このような状況に対処するため、多くの道教徒や団体は、伝統を重んじる一方で、現代のニーズに応じた新しい形の信仰や儀式を模索しています。道教が変わりゆく社会の中でどのように生き残り、発展していくかが、今後の大きな課題となるでしょう。

まとめると、道教は古代からの深い歴史を持ち、さまざまな神々や霊的存在を通じて人々に精神的な支えを提供してきました。現代社会においても、道教の教えは古さを感じさせず、多くの人々に愛され続けています。道教の未来は、新しい世代にどのように受け入れられるか、そして国際的な視点から見たときにどのように広がっていくかにかかっています。道教の哲学や儀式が、今後も多くの人々に深い感動や気づきを与えるものであり続けることを願っています。