中国の食文化は、その豊かさと多様性で知られ、古来よりさまざまな風俗や習慣が根付いてきました。食は単なる栄養補給の手段ではなく、文化、歴史、そして健康の一環として大きな役割を果たしています。この文章では、中国の食療法と栄養学に焦点を当て、その歴史や基本概念、実践方法、現代医学との融合、さらには未来の可能性について詳しく見ていきます。

1. 中国の食文化の概要

1.1 食文化の歴史

中国の食文化は数千年にわたり発展してきました。特に、紀元前の周朝や漢朝の時代には、貴族たちが贅沢な料理を楽しむ一方で、庶民の食事も地域の特産物を活かした料理として進化しました。この時期には、農業技術の向上により食材が豊富となり、調理法も多様化しました。唐代になると、交易が盛んになり、シルクロードを通じてさまざまなインフルエンスを受け、食文化はさらなる広がりをみせました。

また、清朝の時代には、北京料理や広東料理といった地域の特色が強調されはじめ、それぞれの地域で独自の料理法や味付けが生まれました。例えば、広東料理は、新鮮な海鮮を重視し、蒸し料理や炒め物が多いのに対し、四川料理は辛さと香りの強い料理が魅力です。このように、中国の食文化は各時代の社会的背景や経済状況を反映しているのです。

1.2 地域ごとの食の多様性

中国は広大な国土を持つため、地域ごとの食文化は非常に多様です。北方では小麦を主成分とした料理が多く、餃子や包子、麺類が一般的です。これに対し、南方では米が主食となり、米を使った料理が豊富です。例えば、広東省では点心が有名で、早朝に飲茶を楽しむ習慣があります。

さらに、地域の気候や地形によっても文化が影響を受けています。例えば、東北地方は寒冷な気候のため、保存食としての漬物や発酵食品が多く、逆に南方の温暖な地域では新鮮な食材を生かした料理が特徴です。このような食文化の多様性は、中国の地域社会に根付いた歴史や風俗を物語っています。

1.3 食材の象徴的な意味

中国料理には、食材に特別な意味が込められていることも多いです。例えば、餃子は新年に食べることが多く、その形が金貨に似ているため、富を象徴しています。また、魚は「余る」という意味の「余」と同じ音を持つため、豊かさを願う意味でも新年に欠かせない料理です。

さらに、食材の選び方においても、例えば色の組み合わせや形状に気を使うことがあります。色鮮やかな料理は、見た目が美しいだけでなく、体に必要な栄養素をバランスよく摂取できると考えられています。こうした象徴的な意味づけは、日常生活の中にも浸透しており、家庭の食卓でもよく見られます。

2. 食療法の基本概念

2.1 食療法の定義

食療法とは、食材の特性や栄養価を利用して、健康を促進したり、病気を予防したりする方法です。これは単に健康食品を摂取することにとどまらず、個人の体質や状態に応じて食事内容を調整することを含みます。中国では、古くからこの考え方が存在し、食は医療行為の一部として重視されてきました。

食療法は食材の性質、味、性、香りなどを考慮し、どの食材がどのような体調に良いのかを判断します。例えば、熱を持っているとされる体質の人には、体を冷やす効果のある食材、例えばきゅうりやスイカが推奨されます。逆に、冷え性の人には、温かい性質の食材が適しています。

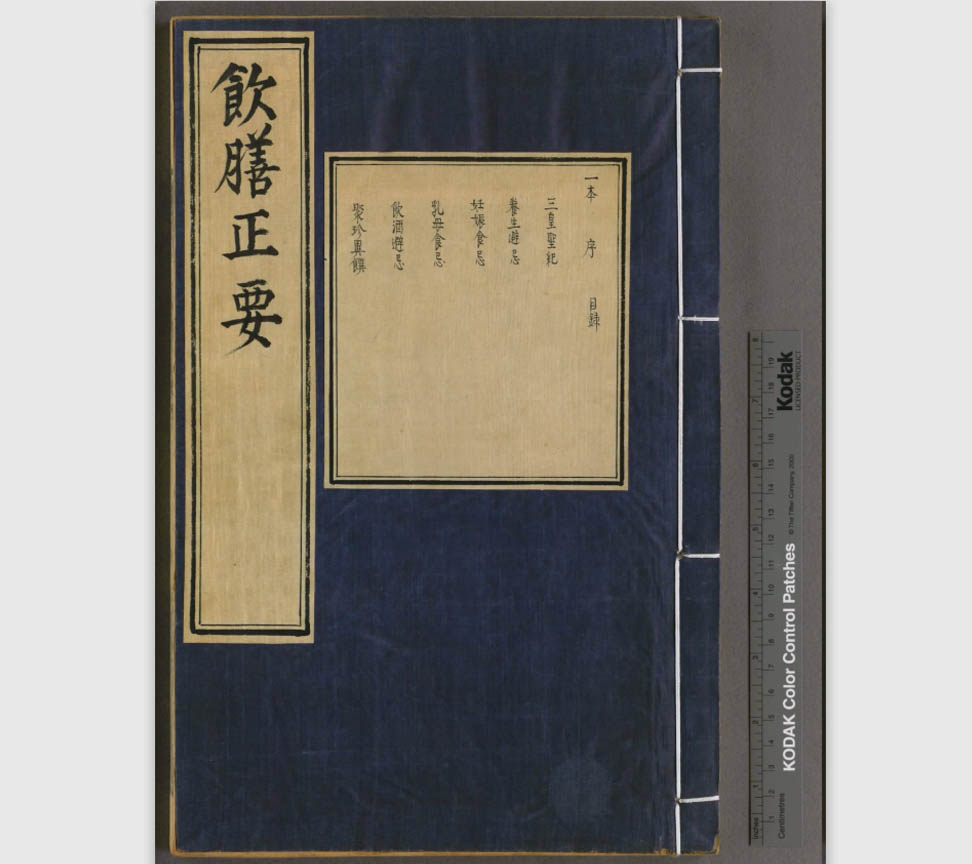

2.2 食療法の歴史的背景

食療法の考え方は、古代中国の医学書に遡ることができます。「黄帝内経(こうてい ないけい)」という古典的な医学書には、食事と健康の関係について詳細に記載されており、食材の性質やその効果が説明されています。この書物に基づいて、後の中医学が発展していく中で、食療法は重要な位置を占めるようになりました。

また、食療法は日本や韓国などの他のアジアの国々にも影響を与え、各国独自の発展を遂げてきました。例えば、日本の「和食」でも食材の持つ特性を重視し、季節ごとの旬の食材を使った料理が多いです。つまり、食療法は地域の文化や歴史とも深く結びついています。

2.3 中医学と食療法の関連

中医学は、陰陽五行説に基づいた総合的な医学体系です。この思想に従って、食療法もまた重要な治療法として位置づけられています。たとえば、陰陽のバランスを保つために、食事内容を調整することが勧められています。陽性の食材は体を温め、陰性の食材は冷やすとされ、このバランスを崩さない食事が健康を保つ鍵となります。

また、五行説に基づくと、特定の食品は五行それぞれに関連されています。たとえば、木は酸っぱい食材、火は辛い食材、土は甘い食材、金は辛い食材、水は塩辛い食材に分類され、それぞれが体に与える影響も異なります。このように、中医学と食療法は密接に関連しており、食事を通じて心身の健康を維持する方法が数多くあります。

3. 中国の栄養学の基礎

3.1 栄養学の現代的な位置付け

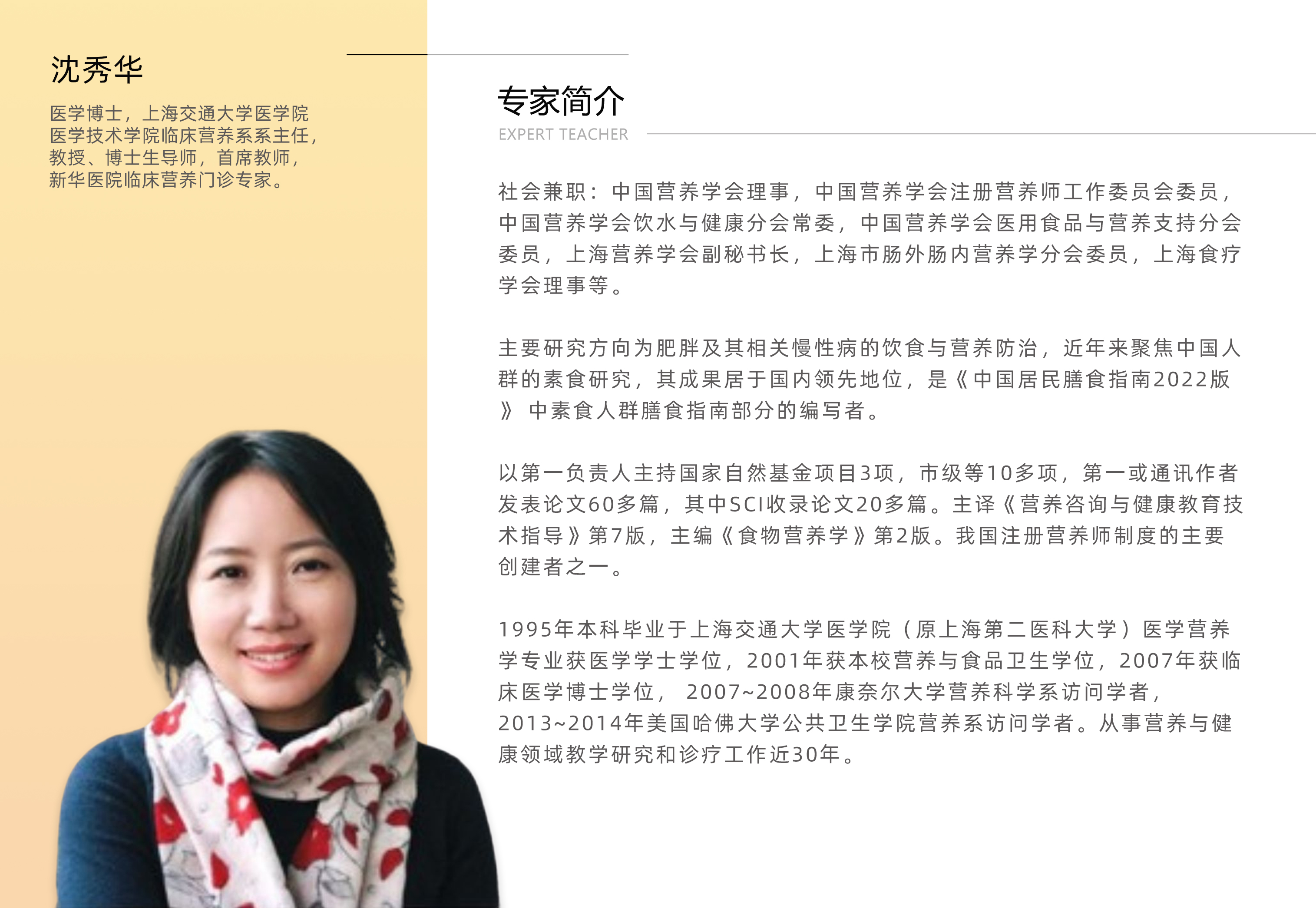

近年、中国の栄養学は現代的な視点からも再評価されています。従来の食療法や中医学の知識を基に、科学的な研究が進められ、栄養学の分野でも重要な位置を占めるようになりました。特に、生活習慣病の予防や改善において、食事が重要な役割を果たすことが明らかになっています。

例えば、糖尿病や高血圧といった病気の管理において、食事療法は極めて重要です。専門家は、特定の食材やバランスの良い食事が病気を予防するだけでなく、治療にも寄与することを強調しています。このように、近代の栄養学は伝統的な知識と結びつきながら、より効果的な健康管理手段として活用されています。

3.2 五行説と栄養学の関係

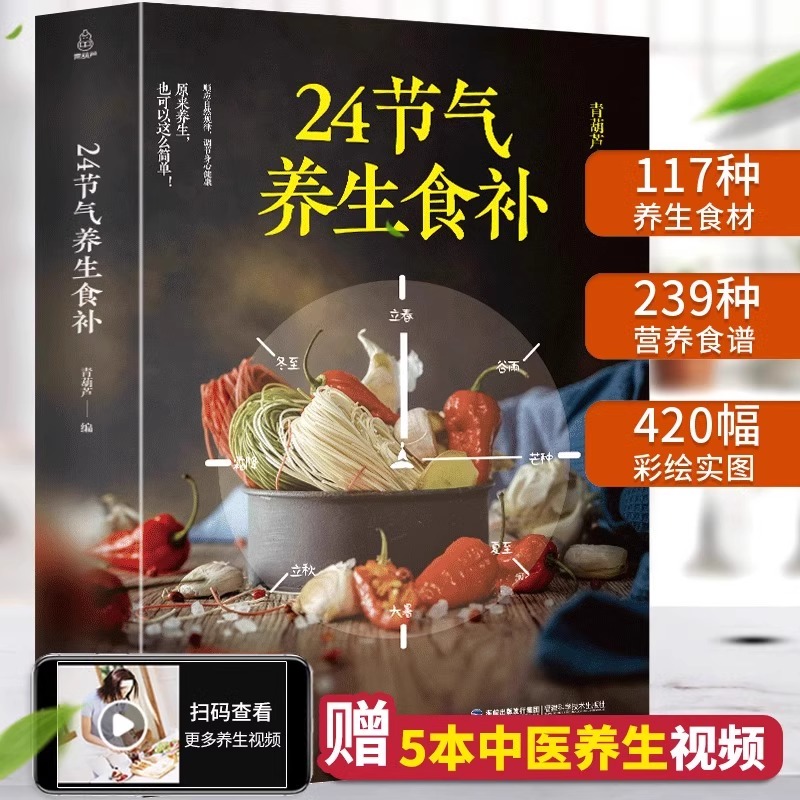

五行説は、中国の哲学だけでなく、栄養学にも大きな影響を与えています。それぞれの食材は、五行に対応した性質を持つとされ、その性質を理解することで、より適切な食事選びができると考えられています。これは、単に栄養素の含有量に目を向けるだけでなく、食品が持つエネルギーや性格に基づいた選択を促します。

たとえば、春には肝臓をケアするために、酸味の強い食材、例えば酢や梅を取り入れることが勧められます。夏には、心を元気づけるために、苦味のある食材を増やすことが有効とされています。このような五行の理論を用いることで、体の状態に応じた食事が可能になります。

3.3 食材の性質と健康への影響

食材の性質や性は、体に与える影響を考える上で重要です。たとえば、体を冷やす効果のある食材として知られるメロンや金柑は、夏の暑い時期に摂取することで、体温を下げる効果が期待できます。一方、体を温めるショウガやニンニクは、寒い季節に積極的に取り入れたい食材です。

また、色彩豊かな野菜や果物は、ビタミンやミネラルが豊富であるとともに、自然のエネルギーを体に取り込む手段でもあります。栄養学の観点からも、食材の選び方は非常に重要であり、バランスの取れた食事が健康を維持するカギとなっています。

4. 食療法の実践

4.1 日常生活における食療法の例

中国の日常生活では、食療法は自然に取り入れられています。例えば、家庭での料理においては、家族の体調に応じた食材選びが行われ、季節や体質を考慮したメニュー作りが重視されます。特に、家庭の食事では、旬の食材を使った料理が一般的であり、これにより栄養価が高く、身体にも優しい食事が実現します。

例えば、冬場には大根や白菜などの体を温める根菜類が好まれ、煮物やスープなどに使われます。また、家族に風邪をひいている人がいるときには、生姜を使った料理を用意することが多く、その効果を実感している人も多いでしょう。こうした実践は、日常の中で自然と食療法を取り入れている例の一つです。

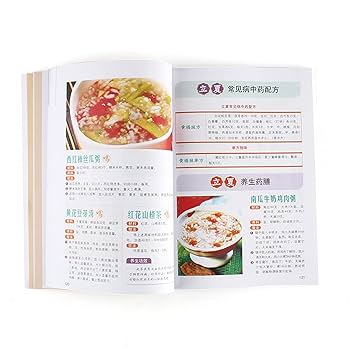

4.2 季節ごとの食療法

中国では、季節ごとに食材が変わるため、それに伴って食療法のアプローチも変わります。春は新陳代謝を促し、肝臓を活性化する食材が重視され、苦味のある春野菜や新鮮な芽類(例:豆苗、ウド)が推奨されます。夏には、体を冷やす効果のある食材が必要とされ、冷やし中華やサラダ等が一般的です。

秋は肺を潤すために、梨やくるみなどが推奨され、冬には体を温める食材が重要視されます。冬の鍋料理やスープは、体を内側から温めるために最適です。このように、各季節に適した食材を選ぶことが、健康維持や病気予防における食療法の基本と言えます。

4.3 体質に応じた食事法

中国では、個人の体質に応じた食事取り方が重視されています。病気になりやすい体質や冷え性、疲れやすい体など、それぞれの状態に応じて必要な食材が異なるため、個別対応が求められます。特に、体質診断を行い、それに基づいた食事法が選ばれることが一般的です。

例えば、虚弱体質の人には、エネルギーを補給するために、肉類や卵、豆製品が勧められます。一方、過剰な熱を持つ体質の人には、苦味のある食材や冷やす効果のある食材が適しています。このように、体質に応じた食事法は、個人の健康を維持するために不可欠な要素です。

5. 食療法と現代医学の融合

5.1 西洋医学と東洋医学の違い

西洋医学と東洋医学、特に中国の中医学は、それぞれ異なるアプローチを持っています。西洋医学は科学的根拠を重視し、病気の原因を特定して症状を治療することが中心となります。一方、中医学は、全体的なバランスを重視し、体全体の調和を取り戻すことを目指します。

この違いは食療法にも反映されており、西洋医学では食事を栄養素の観点から評価し、病気治療のための食事計画を立てますが、中医学では体質や季節、エネルギーの流れに基づいて食材を選ぶことが重視されます。このように両者には異なる視点がありますが、近年では相互に影響を与え合う動きが見られます。

5.2 食療法の科学的根拠

近年、食療法についての科学的研究も進んでいます。多くの伝統的な食材が持つ健康効果が実証され、食療法としての有効性が確認されるケースが増えています。例えば、しょうがやにんにくには抗炎症作用があり、研究によりその効果が立証されています。

また、特定の食材が持つ成分による健康促進の研究も進んでいます。たとえば、緑茶には高い抗酸化作用があり、生活習慣病の予防に効果があるとされています。こうした科学的根拠が示されることで、食療法の重要性がさらに高まってきています。

5.3 現代の健康法としての食療法

食療法は、現代の健康法の一部として広く受け入れられています。忙しい日常の中でも、健康を意識する人々は、食事を通じて体調管理を行おうとしています。たとえば、無理のない範囲で食材を選び、家での料理を楽しむことで、健康を維持することが一般的になってきました。

近年では、食事療法がダイエットや美容の面でも注目されています。バランスの取れた食事が美容や体重管理につながることが広く認識され、特に若い世代では栄養を意識した食生活が浸透しつつあります。こうした中で、食療法の重要性がさらなる認識を集め、その実践が広がっています。

6. 中国における食療法の未来

6.1 伝統と現代の融合

中国における食療法は、伝統と現代の融合を遂げようとしています。伝統的な知識はそのままに、科学的なアプローチを取り入れることで、より効果的な健康管理が可能になると考えられています。例えば、現代の栄養学に基づいた食事の提案が、伝統的な食療法と結びつくことで、新たな発展が期待されています。

さらに、モダンな料理法や食材も取り入れることで、伝統的な食文化を維持しつつ、現代のニーズに応える形で進化しています。これは、食療法がより広範な層に受け入れられるための重要な要素です。

6.2 日本における食療法の普及

中国の食療法は、日本でも徐々に関心を集めています。和食でも伝統的な食材や調理法を重視する文化が根付いているため、相互に影響を与える環境が整っています。日本の家庭でも、旬の食材を使った料理や体質に応じた食事法が自然に取り入れられることで、食療法の普及が促進されています。

また、交流や旅行を通じて中国文化に触れる機会が増え、その中で食療法に興味を持つ人も多くなっています。お互いの文化を理解し合い、食を通じた健康へのアプローチが広がることが期待されています。

6.3 グローバル化と食療法の展望

グローバル化が進む中で、中国の食療法は海外の食文化とも融合しながら発展しています。海外のレストランや健康食品市場においても、食療法が注目され、多くの人々に影響を与えています。特に、健康志向の高まりとともに、中国の食材や料理法が広まり、健康維持のために選ばれるケースが増えています。

今後、中国の食療法が世界中で広がることで、伝統的な知識が新たな価値を持つことが期待されます。そのためには、教育や普及活動が重要となり、食を通じて健康と文化の理解が深まることが求められます。

まとめ

中国の食療法と栄養学は、伝統的な文化と現代の科学が交わることで、より豊かな健康法として発展しています。食はただの栄養補給ではなく、個々の体質や季節に応じた選択によって、心身の健康を守る重要な要素です。未来に向けて、伝統と現代の知識を結びつけ、食療法がより広く理解される社会が築かれることを願っています。