王羲之は、中国の歴史において最も重要な書道家の一人とされています。彼の書道は、その美しさと技術の高さから、以降の書道家に多大な影響を与えました。王羲之の生涯と書道の技法、さらには彼の作品が持つ文化的意義について詳しく見ていきましょう。

1. 王羲之の生涯

1.1 王羲之の幼少期

王羲之は、303年に現在の中国、浙江省の会稽(かいき)に生まれました。彼の家族は裕福で、幼少期から漢字の美しさに親しむ環境にありました。彼の父、王驥は書道を愛しており、王羲之に対して書道の基礎を教えました。これが彼の初期の書道への興味を育む重要な要素となりました。

王羲之の若い頃は、常に書道に触れていたわけではなく、青春時代は主に文学に心を寄せていたとされています。彼は詩や文章さえも非常にエレガントに表現する才能を持っていました。このような文才も、後の書道作品における文字の流麗さを作り上げる土台となっていきました。

1.2 書道の修行と影響

王羲之は、成長するにつれて書道に真剣に取り組み始めます。彼は、数多くの書道家から直接学び、特にその影響を受けたのは、書道の名家である樊宗師や庾信でした。彼らの技術を吸収することで、自身のスタイルを確立していきました。特に、行書(ぎょうしょ)や草書(そうしょ)の技法に関しては、彼独自の革新を加える力を身につけました。

また、王羲之は自らのスタイルを確立するだけでなく、外部の刺激を受けることも大切にしていました。彼は旅行を通じて、中国各地の文化や書道の流派を見学し、新たな技法やアイデアを取り入れました。これにより、彼の作品には地域ごとの特色が見られるようになり、まさに多様性を持ったものとなりました。

1.3 政治活動と書道の関わり

王羲之の人生は、書道だけでなく政治活動とも深く結びついています。彼は東晋時代に官僚としても活躍し、重要な職務を任されていました。彼の書道は、政治的な立場や考え方を表現する手段でもありました。例えば、彼が書いた官文書は、彼の立身出世に寄与し、またそれにより書道の評価も一層高まりました。

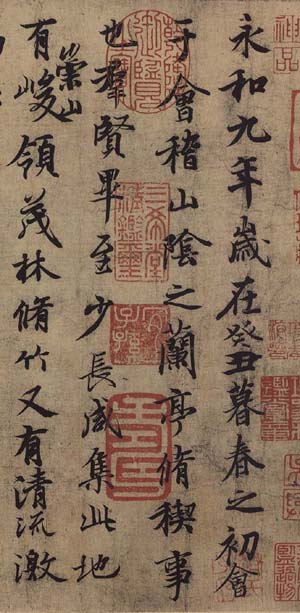

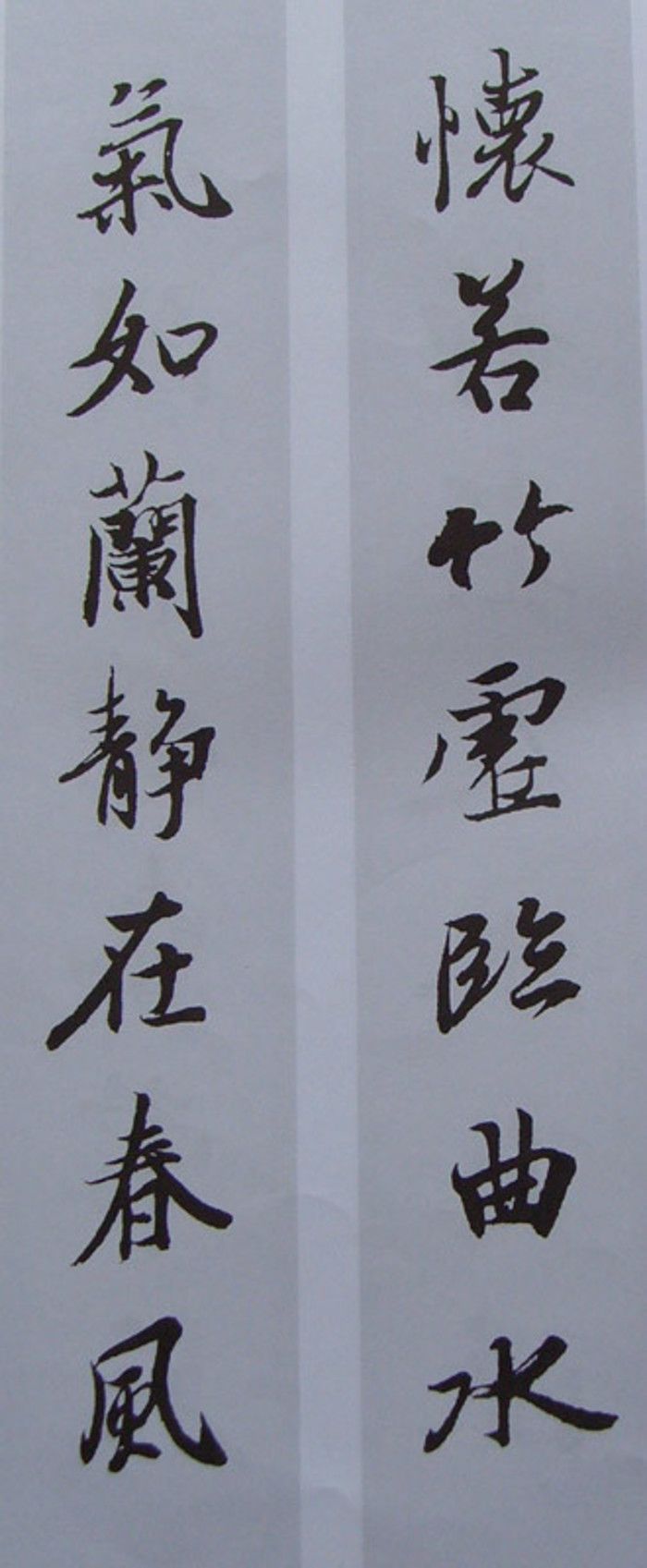

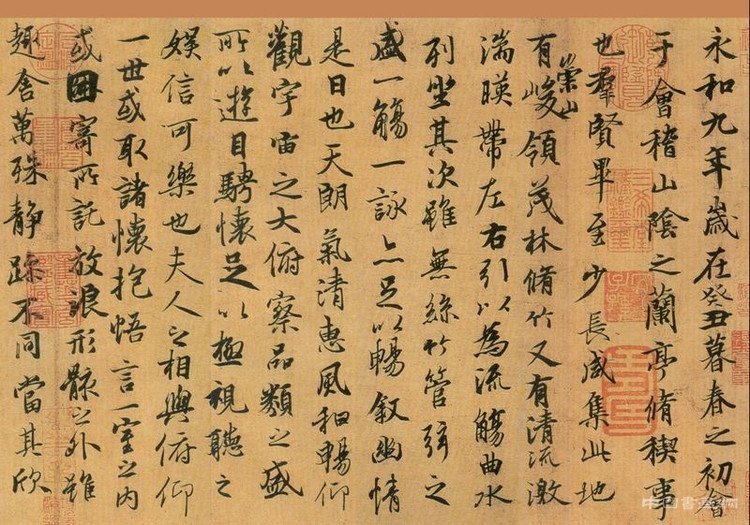

特に、有名な「蘭亭序」という作品は、友人たちとの詩歌の宴で書かれたもので、彼の社会的関わりを示しています。この作品は、友情、生命の儚さ、そして美の追求について語られる素晴らしい内容となっており、他の書道作品とは一線を画すものです。王羲之の書道は、彼の内面的な感情や社会的な思索を反映するものであったと言えるでしょう。

2. 中国書道の歴史的背景

2.1 書道の起源と発展

中国書道は、文字が誕生した時代から始まり、その歴史は数千年に及びます。初期の書道は、象形文字や印章文字として機能していましたが、時代が進むにつれて、人々は文字に美しさを求めるようになります。漢字の筆形や符号が多様化し、書道は一種の美術としての地位を確立したのです。

特に、漢の時代には書道が非常に重要視され、王羲之の誕生以前には多くの著名な書道家が存在していました。これには、王羲之の前の時代の代表的な書道家、例えば隷書の祖とされる蔡邕や、行書の名手である王献之などがいます。彼らのスタイルや技術は、王羲之の作品にも大きな影響を及ぼしました。

2.2 王羲之以前の書道家の影響

王羲之の書道は、彼以前の書道家たちの技法とスタイルを継承しつつも、新たなアプローチを加えたものです。例えば、隷書の影響を受けながらも、彼はそれを行書へと昇華させ、文字運びの流れをより自然に、かつ美しく表現しました。このような技術革新により、王羲之の作品は書道界での新しい頂点を築くこととなります。

また、彼の特に有名な作品「蘭亭序」には、彼自身の哲学や美意識が強く表れています。これにより、彼の作品はただの書道作品にとどまらず、文学的価値をも有することになります。王羲之は、書道と文学を融合させることで、文字の持つ意味や価値をさらに高めることに成功しました。

2.3 王羲之の書道の位置づけ

王羲之の書道は、後の時代の書道家たちによっても広く称賛され、その影響力は計り知れません。彼のスタイルは「王羲之風」として知られ、多くの後進がこれを模倣し、さらに発展させていきました。特に、彼の行書スタイルは、「流麗でありながらも力強い」と評され、書道術の模範となりました。

彼の作品は、書道の技術だけではなく、文化や思想の象徴とさえなりました。王羲之が生きた時代、書道には深い意味があり、単なる装飾ではなく、社会や個人の精神を表すものとされていました。そのため、彼の書道は単なる技術的な作品ではなく、文化的アイデンティティの重要な一部となったのです。

3. 王羲之の書道の技法

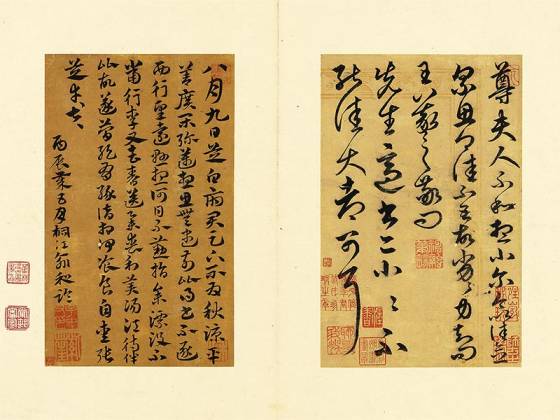

3.1 行書と草書の特徴

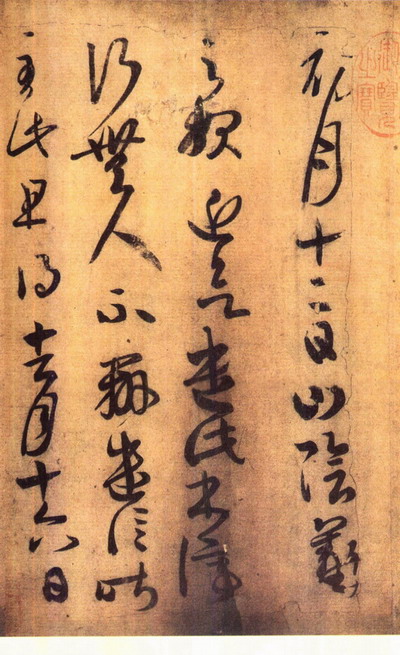

王羲之の書道技法の中でも、特に行書と草書は彼を代表するスタイルです。行書は、通常の楷書よりも流れるような動きがあり、筆のタッチが柔らかく、見る者に柔和な印象を与えます。王羲之の行書は、文字の間隔やバランスが絶妙で、流れるような筆致は一度見たら忘れられない魅力があります。

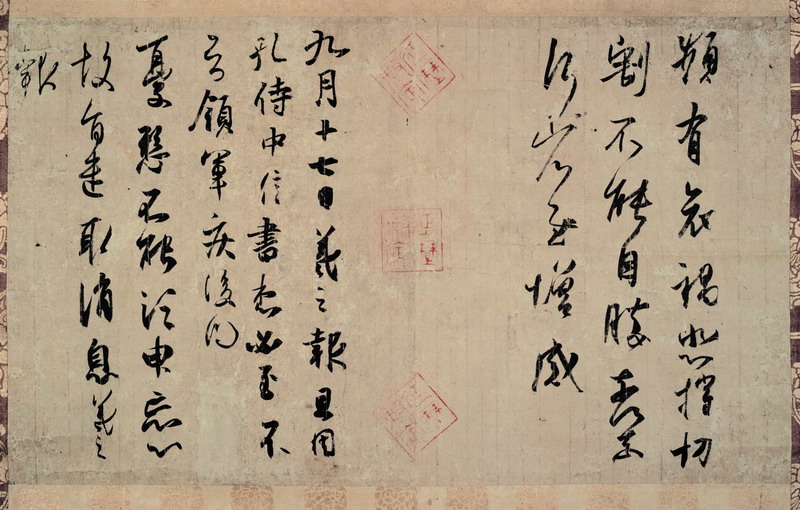

草書は、更に自由な発想を許されるスタイルです。王羲之による草書は一見ランダムに見えますが、実は非常に緻密で、筆の動きが感情や性格をダイレクトに表現する手法です。彼の草書は、見る者を魅了し、また書道の可能性を拡げる革新性を秘めています。

3.2 作品に見る技法の変遷

王羲之の作品を通じて見られる技法の変遷は、彼の成長を物語っています。初期の作品は、比較的シンプルな構成ですが、次第に複雑で美しい構成へと進化します。特に、晩年の作品では、筆使いがさらなる熟練を見せ、抑揚やリズム感が強調されています。

彼の代表作「蘭亭序」は、特にその技法の変化を顕著に示しており、初めて書道の詩的表現を高度に体現した作品とされています。この作品の中で彼は、筆の勢い、スピード感、さらには微細な変化を見事に表現しており、それによって作品全体が生き生きとした感覚を持っています。

3.3 書道の表現としての美

王羲之の書道の美しさは、技法だけでなく、彼自身の感受性に深く根ざしています。彼の作品には、個々の文字の魅力はもちろん、全体の構成美やリズム感が非常に重要です。彼は、書道を単なる文字の羅列ではなく、芸術作品として捉え、その結果、リズムとバランスが絶妙に融合する作品を生み出しました。

書道というものは、見た目の美しさだけでなく、文化的、精神的な側面を持つものです。王羲之の作品は、映像的な美しさだけでなく、それぞれの文字が持つ意味や情緒も徹底して重んじられており、鑑賞者に深い感動を与えます。これが、彼の書道を単なる技術の集約柔らかにではなく、文化そのものと結びつけた大きな要因でもあるのです。

4. 王羲之と中国文化

4.1 文化的背景と社会的影響

王羲之が活躍した時代、東晋は政治的には混乱した時期でありましたが、その一方で文化的には非常に豊かでした。彼の書道は、こうした時代背景の中で形成されており、社会の変革や人々の思考に大きな影響を与えるものでした。王羲之は、書道を通じてその時代の知識人たちと交流し、互いに刺激し合うことで、文化の発展に寄与しました。

社会的には、書道は知識人たちの間での重要なコミュニケーション手段でもありました。この時期、王羲之は友人や同僚との詩歌の宴を通して、彼の書道が社会的なつながりを築く重要な役割を果たしたと言えます。また、彼はその書道を通じ、人々に感動や思考を促し、文化の浸透に寄与しました。

4.2 王羲之の書道と儒教思想

王羲之の書道は、儒教思想とも密接に結びついています。儒教は、倫理や道徳を重んじる思想体系であり、王羲之自身もその影響を受けたひとりです。彼の書道には、精緻な技法と同様に、その内面的な心情や価値観が反映されています。王羲之は、書道を通じて、自己修養や道徳心の重要性を伝えようとしたのです。

このように、彼の書道は単なる技術的な表現ではなく、儒教による文化的かつ倫理的なメッセージを伝える手段として機能しました。彼の作品には、自己の内面と向き合う姿勢、智慧の探求、さらには社会との調和を求める精神が含まれています。このような理念は、後の書道家たちにも多くの影響を与えました。

4.3 書道が中国文化にもたらした影響

王羲之の書道は、中国文化全体に対しても大きな影響を与えました。彼のスタイルや思想は後の世代に受け継がれ、書道はもちろんのこと、詩や文学同様に文化的アイデンティティの一部として位置づけられるようになりました。特に、書道は知識人にとって重要な教養として認識され、社会全体に影響を及ぼしました。

また、王羲之の書道は、非常に多くの弟子や後継者を育てました。年代を超えて、彼の影響を受けた書道家たちは彼のスタイルを学び、さらに拡げていったのです。これにより、王羲之の技法や思想は、後の時代においても生き続け、中国文化の中で重要な位置を占めています。

5. 王羲之の遺産と現代への影響

5.1 王羲之の作品と評価

王羲之の遺産は膨大であり、彼の作品は今日でも多くの愛好家や研究者によって研究されています。彼の代表作「蘭亭序」は、中国文学史においても特に高く評価されており、書道界では彼の名を冠した賞や展覧会が行われるほどです。作品自体が、技術や美の極致を示すものであるため、多くの人々に愛され続けています。

王羲之が残した作品は、それのみならず彼自身の思想や哲学をも反映しています。そのため、彼の書道を分析することは、当時の文化や風俗を理解する手助けともなります。作品の各筆致に見られる彼の感情や考え方は、歴史的な価値を持つだけでなく、今日の私たちにも深い示唆を与えてくれるのです。

5.2 現代における王羲之の書道の受容

現代においても、王羲之の書道は強い影響力を誇っており、多くの書道家が彼の技法を学び、それを自己のスタイルに取り入れようとしています。彼の作品は、伝統的な書道の中でも特に尊敬されるものであり、その技術を学ぶことは書道家にとっての目標でもあります。国際的にも評価され、書道の芸術としての領域が広がっています。

また、書道という文化が現代においても重要であることを示す数多くのイベントが開催されており、王羲之の作品を中心にした展覧会や講座も行われています。書道家たちだけでなく、一般の人々に向けても、書道の美しさや技法が伝えられ、その普及に寄与しています。これにより、王羲之の伝統が現代の文脈の中で生き続けることが可能となっています。

5.3 日本における王羲之の影響

王羲之の影響は、日本でも広く認識されています。彼の書道は、平安時代に日本に伝わり、日本の書道文化に多大な影響を与えました。特に、平安時代の貴族たちが王羲之の書道を模倣し、自らの文化として取り入れ、徐々に日本独自の書道文化が育まれていくきっかけとなりました。

日本の書道においても、王羲之の影響を受けた多くの書家が存在し、それぞれ独自のスタイルを確立しています。特に行書や草書において、王羲之の技法を取り入れた作品が多く見られ、その結果、日本の書道は王羲之から受けた影響を背景に、独自の発展を遂げることになりました。

6. まとめ

6.1 王羲之の書道の重要性

王羲之の書道は、単なる技術や表現方法の域を超え、文化や思想の象徴としての役割を果たしました。彼の作品は、当時の社会や文化の深層を示すものであり、今なお人々に感動を与えています。書道が持つ美しさに深く根付いた王羲之の技法やスタイルは、今に至るまで高く評価されています。

6.2 今後の研究と展望

王羲之の研究は、今後も続いていくことでしょう。彼の書道やその背景にはまだ解明されていないことが多く、さらなる探求が期待されています。文化や思想の変遷を追いながら、王羲之の書道を新たな視点から再評価することが、未来の研究者たちには求められます。

6.3 王羲之から学ぶこと

王羲之の生き方や考え方、書道に対する姿勢は、今日の私たちにとっても多くの教訓を与えてくれます。技術の磨きだけでなく、文化や思想とのバランスを意識し、美を追求する姿勢が、私たちにとっても重要な指針となるでしょう。「王羲之の書道」を通じて、彼から学ぶことは多く、今後の文化的活動にも活かされるべきです。

終わりに、王羲之の書道が持つ魅力や影響力は、時代を超えて多くの人々に感動を与え続けています。その遺産はただの過去のものではなく、私たちが未来に向けて文化を探求していく中で、常に新たな学びと発見を提供してくれるのです。