日本では、漢字が持つ意味や形を通じて、文化や社会の中で女性がいかに関わってきたかを深く探ることができます。この文章では、漢字の起源や発展から始まり、女性の影響を受けた漢字の変遷、さらには日本における漢字の役割を詳しく見ていきます。また、近代における教育やメディアを通じた女性の漢字使用の変化、そしてジェンダーの観点からの解析にも焦点を当て、より広い視点で日本の漢字と女性の関係を考察します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の成立過程

漢字の成立過程は、非常に興味深いものです。漢字は、約3,000年前に中国で生まれました。当初の漢字は象形文字で、具体的な物や概念を表すために描かれた絵画的な文字です。たとえば、「日」という字は太陽を表し、その形状は実際の太陽をイメージしています。このような象形文字は、文化や社会が進化するにつれ、抽象的な概念を表すために変化していきました。

漢字は、音と意味が結びついている特性も持っています。このため、同じ発音を持つ異なる漢字が使われ、文学や哲学の発展を助ける基盤となりました。例えば、「心」という漢字は心情や感情を象徴し、そのために文学や芸術において多くの象徴として用いられています。このような記号的な特性が、漢字を人々にとって表現のツールとして魅力的にしました。

また、漢字は時代とともに進化し続けました。唐代には、漢字の標準化が進み、広く普及しました。日本の文化や思想が中国から大きな影響を受けた時期でもあったため、漢字の影響は日本にも及びました。この頃、日本における漢字の使用が急速に広まり、今に至るまでの基盤が築かれました。

1.2 漢字の歴史的背景

漢字の歴史には多くの変遷があります。漢字は、古代の中国の王朝において、政治的な記録や宗教的な儀式に用いられました。このような歴史的背景は、漢字がどのように発展してきたかを理解する手助けとなります。漢字は、古代中国の思想や哲学が反映された部分も多く、自らの文化背景を非常に表現豊かに伝えています。

日本においても、この歴史が重要です。漢字が伝来した後、武士階級や貴族によって多くの専門書や詩が書かれる中で、漢字は知識や教養の象徴となりました。特に、平安時代の文学や詩においては、女性たちが漢字を通じて独自の表現をしていたことが知られています。このような文学的な背景は、女性が漢字を使用する際の重要な動機となりました。

さらに、漢字の普及は、経済や商業活動とも密接に関係しています。商人たちが帳簿や契約に漢字を使用することで、取引が円滑に進むようになりました。このため、女性も商業活動に参加する際に漢字を学ぶ必要があったのです。その結果、漢字は男性のみならず、女性の社会的な地位にも影響を与える存在となりました。

1.3 漢字の文化的影響

漢字は、日本文化に深く根付いています。特に、漢字を使用することで日本の文学や芸術が大きく発展しました。日本の詩や物語には、漢字特有の美的感覚が組み込まれており、その表現力は独自のものです。たとえば、紫式部の『源氏物語』には、漢字を巧みに用いた表現が多数登場し、その美しさが後世に強い影響を与えました。

また、漢字の持つ象徴性が、日本の文化的アイデンティティの一部となっています。特定の漢字には、特別な意味や価値が付与され、その選び方や使い方は文化的な背景を反映します。例えば、「愛」という漢字は、恋愛や親子の愛情など多様な意味を持ち、これが日本の音楽や映画のテーマとして広く使われています。

さらに、漢字の存在は、社会的な慣習や教育制度にも影響を与えています。日本における教育では、漢字の学習が不可欠であり、子どもたちが小学校から高等学校にかけて漢字を学び続けます。このように、漢字は単なる文字以上のものであり、日本文化全体に対する影響力を持つ存在として認識されています。

2. 漢字における女性の影響

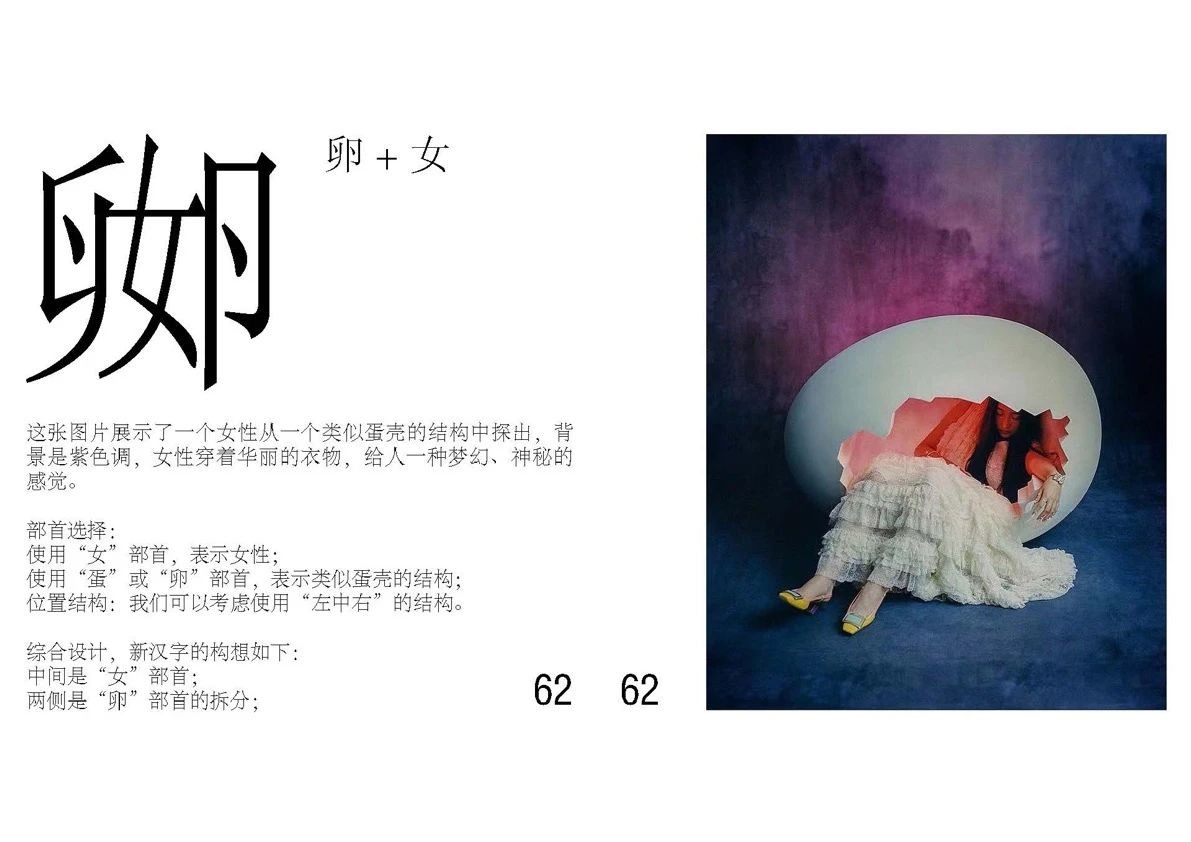

2.1 女性に関連する漢字の起源

日本の漢字には、女性に関連するものが多く存在します。例えば、「女」という漢字は、女性を表す基本的な漢字の一つです。この漢字は、初期の漢字がどのように作られたかを考えるとき、その成立における女性の役割を浮き彫りにします。古代社会では、女性は家庭内での役割を担っていましたが、その社会的地位は徐々に変化していきました。

また、「妊」という漢字も注目されるべきです。この漢字は、母性や授乳、育児に関連した概念を表し、女性の人生の重要な側面を反映しています。このような漢字が生まれた背景には、古代における女性の役割や家族の構造が大きく影響しています。さらに、女性が社会でどのように位置づけられていたのかを提示しているとも考えられます。

女性にまつわる漢字は、単なる字の意味を超えて、社会的な文脈を考慮することが必要です。これにより、女性の立場や影響力がどのように漢字に表現されているのかを見ることができ、漢字の解釈がより豊かになります。

2.2 漢字と女性の社会的地位

歴史的に、漢字は男女の社会的地位を反映する部分があります。女性が書き言葉や教育にアクセスできなかった時代において、漢字は多くの場合、男性に独占されていました。しかし、時代が進むにつれて、女性の教育機会が広がり、漢字が女性の表現の場となるように変化しました。

平安時代の貴族社会では、女性も文学や詩を書くことが許可されていました。特に、上流階級の女性は、漢字を用いて自らの感情や思想を表現する短歌や物語を書くことが珍しくありませんでした。こうした活動は、女性の地位向上に寄与し、漢字を通じた表現が文化的影響を及ぼす重要な要素となりました。

近代に入ると、教育制度の改革により、さらに多くの女性が漢字を学ぶようになりました。女学校が設立され、女性も学問に励む機会が増えました。このような背景によって、漢字は女性の社会的地位の象徴となり、彼女たちの知識や教養を示す重要なツールとなったのです。

2.3 女性から見た漢字の変遷

女性の視点から見ると、漢字の変遷は自らのアイデンティティや社会的役割の変化と密接に結びついています。古くは、女性は漢字の使用に対して制限があったため、字を書くことができない環境が存在しました。しかし、近代以降、女性の地位向上とともに、漢字の使用が広がり、自己表現の手段として重視されるようになっていきました。

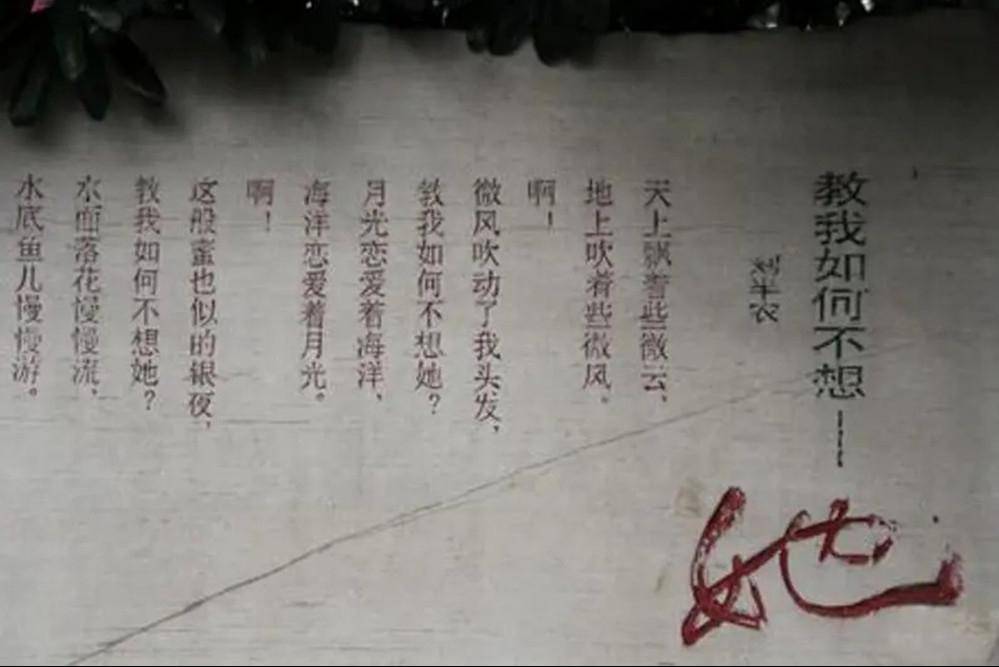

特に、明治時代から昭和初期にかけて、女性たちは様々な運動を展開し、社会における地位を確立しようとしました。この時期、文学や出版活動が盛んになり、多くの女性作家が登場しました。彼女たちは漢字を使用し、自らの音声や視点を文学作品に変えることで、社会に対する意識を喚起しました。

現在では、SNSやブログなどの登場により、女性が自由に自己表現する場が広がっています。このような状況で、漢字もまた新しい形での女性のアイデンティティを表現する手段となっているのです。漢字を通じて女性たちは、自身の考えや感情を率直に表現し、社会とのつながりを深める役割を果たしています。

3. 日本における漢字の導入

3.1 漢字の伝来と適応

漢字は、中国から日本へ伝わり、多くの変化を経て今日に至ります。漢字の伝来は飛鳥時代に遡り、仏教や文化の影響を受けて日本の文献内での使用が始まりました。日本では、漢字が単なる文字として機能するだけでなく、日本語の音や意味を取り入れ、この結果は「訓読み」や「音読み」のスタイルを生むことになりました。

その進化の中で、漢字は日本文化に適応し、独自のスタイルを確立しました。具体的には、日本語の特性に応じた漢字の使い方が生まれ、ひらがなやカタカナとともに混ざり合って言語体系を形成することになりました。このような過程は、日本人が外国の文化をどのように受け入れ、自らのものに変えていったかを示す好例です。

また、漢字は当初、特定の階層や知識人によって使用されていましたが、次第に広く一般に普及しました。この影響で、日常生活において漢字が使われるようになり、書物や文書作成における必要性が高まりました。

3.2 日本語における漢字の役割

日本語における漢字は、語彙の豊かさを確保する重要な要素です。漢字を使うことによって、同じ音でも異なる意味を持つ言葉を明確に表現できます。例えば、「行く」と「行く(いく)」は、漢字が違うことで、その意味が全く異なります。このように、漢字は意味の多様性を持つ日本語の一部として機能しています。

さらに、漢字は本来の意味を強調し、文書の内容をより深いものにする力を持っています。言葉が表す感情や意図が漢字の形状や意味に反映され、読み手にとっては想像力をかきたてる重要な要素になります。文学作品や詩などでは、漢字の選び方や使い方が作品の質を高めることにつながります。

また、漢字は日本語教育においても不可欠な存在であり、子供たちは小学校で漢字を学び始めます。計画的に漢字を学ぶことで、彼らの読解力や表現力が向上し、社会でのコミュニケーション能力にも直結します。このように、漢字は日本語における重要な役割を果たしています。

3.3 日本の女性と漢字の関係

日本における女性と漢字の関係は、文化や社会の変化とも密接に関連しています。平安時代の女性たちが文筆活動を行い、漢字を使用して自らの感情や思想を表現していたことは有名です。これにより、女性の文才が広く認められ、彼女たちの社会的地位にも影響を与えました。

近代以降、女性の教育機会が増える中で、多くの女性が漢字を習得し、自らの意見や感情を発信する流れが生まれました。特に昭和に入ると、多くの女性が教育を受け、その結果、漢字が女性の影響力を持つツールとして活用されるようになりました。女性作家が文学界で活躍し、多くの作品が発表されることで、女性と漢字の関係はますます深まっています。

今では、SNSやデジタルメディアの台頭により、漢字は女性たちにとって自己表現の重要な手段となっています。インスタグラムやツイッターなどのプラットフォームでは、女性たちが自由に意見を述べたり、感情を表現したりするために漢字を駆使しています。このように、漢字は現代の女性にとっても重要なコミュニケーション手段となり、さまざまな文脈でその影響が続いています。

4. 近代における漢字と女性の新たな関係

4.1 教育と女性の漢字使用

近代以降、日本における女性の教育が拡大する中で、漢字の使用も大きく変化しました。明治時代に女学校が設立され、女性も漢字を学ぶ機会が増加しました。これにより、女性が漢字を習得し、教育を受けることで、社会における地位を向上させる手段として利用されるようになりました。

教育制度の改革により、漢字は女性のアイデンティティを形作る一因となりました。女性たちは、自己表現やコミュニケーションの一環として漢字を用いることで、自らの声を社会に伝える手助けとなったのです。このような環境が整うことで、漢字は女性たちが自信を持って使うことのできるツールとなりました。

さらに、漢字の教育は、女性の職業やキャリアにおいても重要な役割を果たしました。多くの女性が教師や事務職に従事するようになり、漢字のスキルが求められる機会が増えました。これにより、漢字は家計や職業における成功への第一歩になり、女性が社会で果たす役割をさらに広げるきっかけとなったのです。

4.2 メディアにおける女性と漢字

近年、メディアの発展とともに、女性と漢字の関連性が新たな形で浮かび上がっています。雑誌やテレビ番組、映画などで、女性の視点が重要視されるようになり、漢字がその表現方法として活用されてきました。特に、女性向けの雑誌では、漢字を用いた特集やコラムが数多く掲載され、女性の意見や体験が共有される場としても機能しています。

また、SNSの普及により、女性たちは自らの意見や感情を簡単に発信できるようになりました。漢字を用いた投稿やメッセージは、彼女たちの感情や思考を視覚的に伝えるだけでなく、多くの人々とのつながりを促進させます。そのため、漢字は単なる文字以上のコミュニケーション手段として、現代の女性にとって重要な役割を果たしています。

メディアが描く女性像にも、漢字がしばしば組み込まれます。著名な女性作家やジャーナリストが漢字を用いることで、自らの信念や思想をはっきりと表現し、多くの支持を得ています。このように、漢字は女性の社会参加や自己表現の一環として、新たな可能性を広げています。

4.3 女性の漢字に対する意識の変化

近代における漢字の普及によって、女性たちの漢字に対する意識も変化しました。以前は、漢字が難しい、あるいは男性が使うものであるという固定観念が存在していましたが、教育の普及とともに、そのようなステレオタイプが崩れつつあります。女性たちが漢字を学ぶことによって、自らの意見や感情を強く表現する自信を持つようになりました。

また、女性たちが文学やメディアの分野で漢字を積極的に使用するようになった結果、その影響力も大きくなっています。特に、現代の女性作家やブロガーは、独自の視点やスタイルで漢字を駆使することで、より多くの人々とコミュニケーションを図っています。このような動きは、漢字が女性の表現手段としての価値を再評価される要因となっています。

さらに、学校教育や社会での漢字の重要性が認識される中で、女性たち自身が漢字の意味や使い方に対してより深い理解を持つようになりました。これにより、漢字は日本女性にとって、過去と未来をつなぐ貴重なものとなっているのです。

5. 漢字とジェンダーの視点

5.1 漢字の性別化

漢字には、性別に関連する意味が含まれている場合があります。例えば、「女」という漢字は女性を指し示すものであり、その使用によって男性と女性の区別が明確になります。このような性別化は、漢字の意味や社会的背景によって影響されてきました。

特に、歴史的文書や文学作品において、女性の描写にはしばしば伝統的な役割が強調され、漢字の使い方が限定されていたこともあります。このため、漢字は時にはジェンダーに関連する偏見や固定観念を強化する要因ともなりうるのです。しかし、近代以降、女性たちが漢字を使って自己表現を行う中で、その意味も変化してきました。

現代では、ジェンダーフリーな視点から漢字が再評価されつつあります。女性が「女」や「妻」などの言葉を使う際も、自らのアイデンティティを構築するための一部として捉えられるようになってきました。このように、漢字が持つ性別的な側面は、時代の流れとともに進化し続けています。

5.2 現代社会におけるジェンダー意識

現代の日本社会では、男女平等の意識が徐々に高まってきています。この流れは漢字の使い方や解釈にも影響を与えています。たとえば、女性が職場や学業で活躍する一方で、日常的に使用される言葉にも変化が見られるようになりました。漢字の選び方によって、自己肯定感や社会的な立場を表現することができる場面が増えています。

また、女性が漢字を使って自らの意見や感情を発信することは、自分自身の社会的な存在を強調する手助けとなります。SNSなどのプラットフォームでの発信は、ジェンダーの観点からも重要です。自らの生活や価値観を漢字を通じて示すことによって、他の女性たちとの共感やつながりを生み出すことができるのです。

それに伴い、漢字の使用がもたらすメッセージの解釈にも変化が見られるようになりました。「女」という漢字が持つ意味やその使用が多様化し、これにより女性たちが自らのアイデンティティをより自由に表現できるようになっています。このように、現代における漢字の使われ方は、社会のジェンダー意識の変化を反映していると言えるでしょう。

5.3 漢字と女性のアイデンティティ

漢字は女性のアイデンティティの一部として重要な役割を果たしています。特に、個々の女性たちが自らの経験や思考を漢字を用いて表現することで、彼女たちの独自性や社会的地位を強調できるのです。そのため、漢字は単なる記号以上の意味を持ち、女性の自己認識や社会的な自己表現における重要な要素となっています。

近年の研究では、多くの女性が漢字を用いた表現によって自らのストーリーを伝える傾向があることが明らかになっています。漢字の形や意味に込められたエモーションは、彼女たちにとって非常に大切なものとなり、自らの歴史や文化を理解する手助けをしています。このように、漢字は女性たちのアイデンティティ形成において重要なツールとなっています。

終わりに

日本における漢字と女性の関係は、歴史を通じて多様に展開してきました。漢字はただの文字ではなく、文化的、社会的な背景が反映される媒体です。女性たちが漢字を通じて自らの声を発信していく中で、彼女たちのアイデンティティと社会的地位も変化してきました。今後も、漢字は日本における女性の表現力や社会参加を土台にして、新たな可能性を広げていくことでしょう。このような視点から漢字の理解を深めることは、日本の文化理解において非常に重要です。