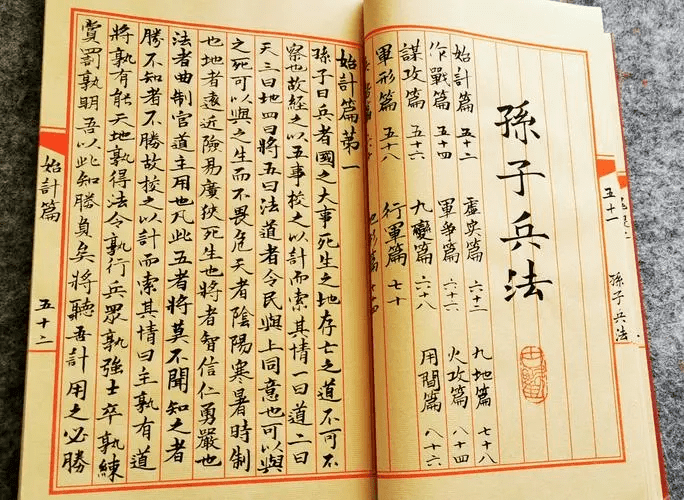

孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略書として有名ですが、その教えは戦争だけでなく、リーダーシップにおいても非常に重要な役割を果たします。特に、リーダーシップには心理的な側面が大きく影響しており、孫子の教えを活用することで、より効果的なリーダーになることが可能です。本稿では、孫子の兵法とリーダーシップの心理面について詳しく探求し、具体的な原則や実例を交えながら解説します。

1. 孫子の兵法の基本理念

1.1 戦争の本質

孫子の兵法の中で強調されているのは、戦争の本質は単なる武力による争いではなく、心理的な駆け引きであるという点です。戦争は敵を打ち負かすだけでなく、戦わずに勝つことが理想とされていて、これを「勝って勝たざるを得ず」という理念で表現しています。つまり、実際の戦闘を避けつつ、敵の意志をくじき、自らの利益を最大化することが求められるのです。

たとえば、孫子は「戦争は欺瞞である」とも言っています。自軍の強さを隠したり、敵に誤った情報を流したりすることで、敵の判断を誤らせるという心理戦が重要視されています。この視点から見ると、戦争は単なる物理的な力比べではなく、情報戦や心理戦が非常に重要であることが明確になります。

1.2 孫子の兵法の重要な概念

孫子の兵法には、「敵を知り己を知れば、百戦して危うからず」という有名な言葉があります。これは、敵の状態と自分の状態を正確に把握することが戦略の成功には不可欠であると示しています。この考え方はリーダーシップにおいても同様です。リーダーは自分自身の強みと弱みを理解し、同時にチームメンバーやフォロワーの心理状態も把握する必要があります。

たとえば、優れたリーダーは、チームメンバーのモチベーションやストレスを理解し、それに基づいて適切な指導を行います。これにより、チーム全体のパフォーマンスが向上し、成功への道を開くことができます。

1.3 戦略と心理の関連性

戦略と思考の関連性は、孫子の兵法の根底に流れる重要なテーマです。戦略的な決定は、感情や心理状態に大きく影響されます。巳や男にとってのストレスが意思決定を鈍らせる一方、希望や期待が高まるとパフォーマンスは向上します。このように、心理状態は結果に直結します。

例えば、リーダーが自信を抱いているとき、チームメンバーもその自信を感じ取り、より積極的に行動する傾向があります。一方で、リーダーが不安を示すと、チーム全体が混乱する可能性があります。このように、孫子の戦略はリーダーシップにおいて心理面を無視することができない理由を、私はここで強調したいと思います。

2. リーダーシップにおける心理面の重要性

2.1 リーダーシップの定義

リーダーシップとは、他者を導く能力を指しますが、それには単に指示を出すだけでなく、フォロワーとの強固な信頼関係を築くことが含まれます。信頼関係がなければ、リーダーの発言はただの言葉となり、行動に移されることはありません。したがって、良好なリーダーシップは心理的なつながりの上に築かれています。

ここで重要なのは、リーダー自身が自己理解を深めることです。自己の価値観や信念を理解することで、他者とのコミュニケーションも円滑になります。リーダーが自己認識を持つことで、他者への配慮や共感も自然と生まれ、信頼関係が形成されます。

2.2 リーダーとフォロワーの関係

リーダーとフォロワーの関係は、単なる指導と従属の関係ではなく、相互作用が存在します。リーダーの行動や言葉は、フォロワーにとって大きな影響を与えます。心理的な視点から見ると、フォロワーはリーダーの行動や発言に基づいて自分の行動を決定します。

良好な関係を築くためには、リーダーはフォロワーの意見を尊重し、フィードバックを受け入れる姿勢が必要です。たとえば、チームメンバーが提案をした際、リーダーはその意見に対して真剣に耳を傾けることで、フォロワーは自らの意見が評価されていると感じ、モチベーションが向上します。このような双方向のコミュニケーションはリーダーシップの質を向上させる要素と言えるでしょう。

2.3 信頼と動機付けのメカニズム

信頼はリーダーシップの核心です。リーダーが誠実で、一貫した行動を取ることで、フォロワーはそのリーダーに対して信頼を寄せるようになります。信頼が築かれると、フォロワーはリーダーの指示に従うだけでなく、自主的に行動するようになります。この点で、信頼は動機付けにも密接に関連しています。

例えば、ある企業のリーダーが自らの経験を元にしてチームを指導し、その結果成功を収めた場合、フォロワーはそのリーダーを尊敬し、さらに高い期待を寄せるようになります。結果として、チーム全体のパフォーマンスが向上するのです。このように、リーダーとフォロワーの間に築かれる信頼は、心理的な側面を考慮した戦略として非常に重要な要素であることがわかります。

3. 孫子の兵法における心理戦の原則

3.1 騙しと欺瞞の技術

孫子の兵法の中でも特に興味深いのが、騙しや欺瞞の技術です。孫子は「敵に勝つためには、時には真実を隠し、時には偽りを用いるべきと」述べています。これは、敵の意志を妨げるための重要な手段として位置づけられています。

実際の戦争においても、情報操作や偽情報の流布は頻繁に行われてきました。一例として、第一次世界大戦の際、連合国は偽の戦略計画を敵に流出させることで、ドイツ軍の動きを惑わすことに成功しました。これにより、戦局が有利に進展したという歴史的な実例が存在します。

3.2 敵の心理を理解する

敵の心理を理解することは、勝利のための鍵となります。孫子は「敵の心を読めば、勝利を得る」とも述べています。これは相手の戦略や心情を把握し、それに対抗するための準備をするという意味です。この視点はリーダーシップにおいても有益です。

企業やチームにおいても、競争相手や市場の動きに敏感であることは必要です。例えば、ある企業が競合他社の動向を分析し、それに応じて自社の戦略を変更することで、市場で優位に立つことがあります。このように、敵の心理を探る姿勢は、リーダーシップ戦略としても重要です。

3.3 自己の強みと弱みの認識

自己の強みと弱みを認識することも、孫子の兵法の基本です。自己認識が進むことで、自軍にとっての最適な戦略を導き出すことが可能となります。リーダーは自分の特性を理解し、それを活かす方法を見出すべきです。

例えば、リーダーが自己のリーダーシップスタイルを理解し、チームメンバーの特性と組み合わせることで、より効率的なチーム運営が可能になります。逆に自分の弱点を知っていれば、それを補う手段を講じることもできます。自己認識の深化は、戦略を成功に導く重要な要素となるでしょう。

4. リーダーシップにおける孫子の教えの応用

4.1 優れたリーダーの資質

優れたリーダーには、冷静さや決断力、柔軟性が求められます。孫子の教えを体現するためには、感情をコントロールしつつ、状況に応じた最適な判断を下す能力が必要です。特に変動の激しい環境では、冷静さはリーダーにとってのアドバンテージとなります。

具体的には、企業のCEOが市場環境の急激な変化に応じて速やかに方針を変更することが求められます。たとえば、パンデミックによる経済的な危機に際して、ある企業が新たなビジネスモデルに迅速に移行し成功を収めた例があります。このように、優れたリーダーは状況に応じて柔軟に対応することで、高い成果を生むことができます。

4.2 情勢に応じた柔軟な対応

孫子の兵法を適用するには、常に状況を分析し、それに基づいて行動を決定する必要があります。柔軟性はリーダーシップにおいて非常に重要な資質であり、状況に応じて戦略を変えることが求められます。

過去の成功事例として、某有名テクノロジー企業が市場のニーズに迅速に応じて新製品を開発したことが挙げられます。この企業は、リーダーシップの心理的な側面を理解し、柔軟に対応することで市場シェアを拡大しました。このように、現代のビジネス環境でも孫子の教えは生きていることが確認できます。

4.3 心理的戦術の活用

心理的戦術を活用することは、リーダーが目的を達成するために不可欠です。孫子の教えによれば、心の戦いが戦局に大きな影響を与えることがあります。リーダーは心理的な戦術を駆使し、自軍の士気を高め、敵の士気を低下させることができるのです。

たとえば、企業内でのリーダーシップ研修では、心理的戦術を導入することで、参加者の理解が深まることがあります。リーダーが自身の意見を押し付けず、逆にチームメンバーの意見を引き出すことで、メンバーのモチベーションを引き出すような環境を作ることができます。

5. ケーススタディ:歴史的なリーダーに見る孫子の兵法

5.1 古代の名将

古代の名将である「曹操」は、孫子の兵法を巧みに活用したことで知られています。彼は敵の動向を巧妙に読み取り、自らの強さを最大限に引き出す戦略を展開しました。曹操は、常に敵の心理を理解し、状況に応じて迅速に策略を練ることによって、数々の戦争に勝利を収めました。

例えば、彼は敵軍の情報を巧みに利用し、相手の隙を突いて攻撃を仕掛けることで名を馳せました。このように、古代の名将たちが孫子の教えを実践していたことは、リーダーシップにおける心理戦の重要性を物語っています。

5.2 現代のリーダーシップにおける実践例

現代のビジネス界でも、孫子の教えが活用されています。たとえば、某有名なCEOは、競合他社に対する心理戦略を取り入れることで自社の利益を最大化しました。彼は競合他社の動向を常に分析し、それに基づいて自社の戦略を修正しました。

さらに、彼は社員と良好なコミュニケーションを築くための施策を講じ、信頼を勝ち得ました。その結果、チーム全体の士気が向上し、生産性も大幅に増加しました。このように、現代のリーダーは孫子の教えを参考にしながら、戦略的かつ心理的に成功を収めているのです。

5.3 成功事例に見る心理面の影響

成功事例として挙げられるのは、競争が激しい業界でのリーダーが心理戦を駆使して成功を収めたケースです。このリーダーは、チームメンバーの強みを理解し、その特性を活かすプロジェクトを組織しました。結果的に、チームは高いモチベーションを持ち、革新的なアイデアを次々と生み出すことに成功しました。

心理的な側面がチームの成功にどれほどの影響を与えるかを明確に示す例です。リーダーは、メンバー自身が自分の意志で行動できるような環境を整えることで、チームとしての一体感を高めました。孫子の教えを通じて考えると、心理的な側面がいかに戦略的に重要であるかが明らかになります。

6. まとめと今後の展望

6.1 孫子の兵法がもたらす教訓

孫子の兵法は、戦争だけでなく、リーダーシップやビジネスにおいても重要な教訓を提供します。心理戦や情報戦の重要性、自分自身と周囲の環境を理解することが成功の鍵となるのです。古代の知恵が現代のリーダーシップにも影響を与えていることがわかります。

6.2 リーダーシップ向上のための提言

今後のリーダーシップにおいては、心理的な側面を考慮に入れた戦略がますます重要となります。リーダーは自己認識を高め、フォロワーとのコミュニケーションを活発化させることで、より効果的にチームを導くことができるでしょう。孫子の教えを日常のビジネスやリーダーシップに活かす意義は深いと言えます。

6.3 未来のリーダーに期待すること

未来のリーダーには、心理的な側面を理解し、柔軟に対応できる能力が求められます。孫子の教えを通じて、リーダーとフォロワーの関係を深め、チーム全体の士気を高めることができるようなリーダーシップが期待されています。リーダーシップにおいても、戦略と心理の融合が重要なテーマとなり、さらなる発展が期待されるのです。

終わりに、孫子の兵法を通じて得られる教訓は、私たちの日常生活やビジネスシーンでも多くの価値を提供しています。古代の知恵が現代にどのように適用できるかを考えることが、今後のリーダーシップの向上につながるでしょう。