近年、日本の教育制度における漢字教育の重要性が高まっています。漢字は日本語の根幹をなす要素の一つであり、意味や用法を正しく理解することは、言語運用能力の向上に直結します。特に、入試問題においては漢字の意味や用法についての出題が多く、受験生にとっては避けて通れない課題です。本記事では、「漢字の意味と用法に関する入試問題」と題し、漢字の基本概念や入試問題の傾向から、具体的な問題の内容、さらには漢字学習のための効果的なアプローチについて詳しく解説していきます。

1. 漢字の基本概念

1.1 漢字の定義

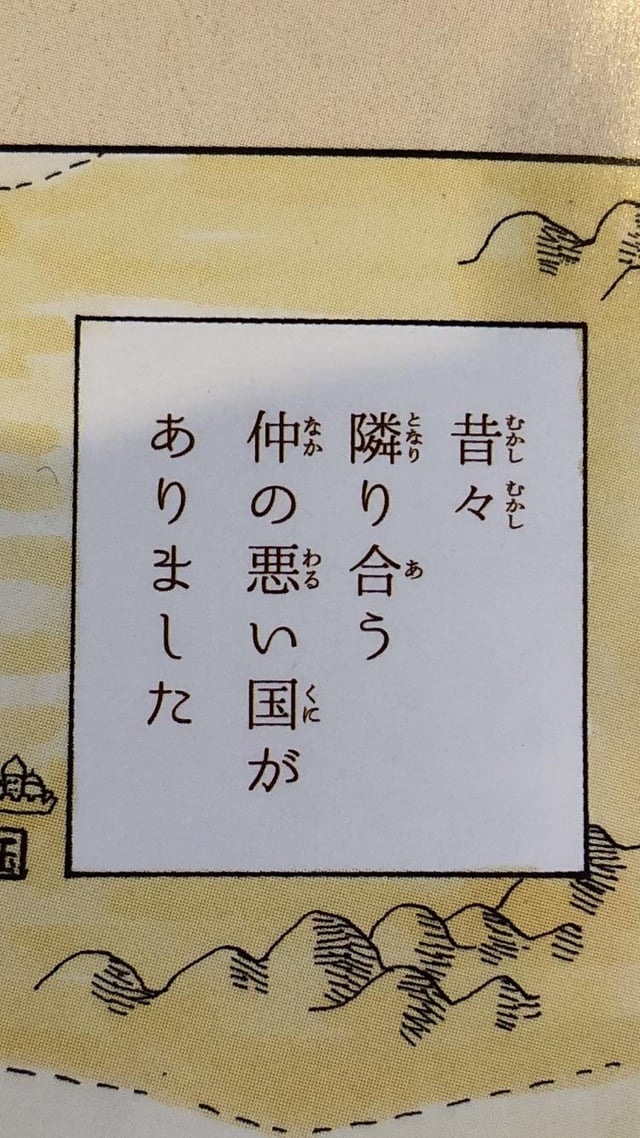

漢字とは、中国で発明された文字体系の一つであり、日本語に取り入れられたものです。漢字は、意味を示す表意文字であり、音を表す音素文字とは異なります。日本での漢字の使用は、古代の漢字文化との接触によって始まり、現在では日本語に欠かせない存在となっています。日本語における漢字は、名詞、動詞、形容詞など様々な品詞に使用されるため、その意味や用法を正しく理解することが必要です。

日本語において使われる漢字は、全体でおよそ2,000字以上がありますが、学生が学ぶべき常用漢字は約2,000字とされています。これらの漢字は、日常生活の中で頻繁に用いられるため、正しい読み方や意味の理解は非常に重要です。特に入試問題では、これら漢字の意味を正しく理解しているかが問われることが多いです。

1.2 漢字の構成要素

漢字は、部首や偏旁、音といった構成要素によって成り立っています。部首は漢字の基本的な意味を示すもので、例えば「水」は「水」に関連する漢字の部首となります。また、偏旁は漢字の右や左に配置され、音や意味を補完する役割を果たします。漢字の構造を理解することは、漢字の意味を推測するための手助けとなります。

例えば、「海」という漢字は、部首の「水」と「每」という偏旁から構成されています。この漢字の意味は「大きな水の集まり」、つまり「海」となります。部首や偏旁の理解を深めることで、初見の漢字の意味を推測できる力が養われます。これにより、入試問題で出題される漢字の理解がより容易になるのです。

1.3 漢字と音韻の関係

漢字には音の読み方があり、日本語に取り入れられる際に音韻が変化します。音読み(ごん)と訓読み(くん)の二種類が存在し、具体的な文脈によって使い分けられます。例えば、「行」という漢字は、音読みでは「コウ」や「ギョウ」と読み、訓読みでは「いく」となります。このように同じ漢字でも、文脈によって意味や読む訓が変わるため、正しく理解することが求められます。

入試問題ではこれら音読と訓読の理解が必要とされます。音読みの問題は、例えば「行く」という単語がどのような文脈で使われるかを問うことが多いです。対して訓読みの問題では、特定の漢字が使われている文全体を理解し、その漢字の読みを選ぶ形式が一般的です。これらの理解は、受験生が容易に漢字を扱えるようになるための重要な要素となります。

2. 漢字の入試問題の傾向

2.1 近年の入試問題の変遷

近年の入試問題では、漢字に関する出題頻度や形式に変化が見られます。特に、過去の入試と比較すると、文脈の理解を重視する傾向が強まっています。従来のように単純に読み書きを問うだけでなく、漢字の意味や使い方が文中でどのように変化するかが問われる問題が増加しています。

たとえば、近年の問題例として「『行く』の意味は何か?」というような、より具体的な文脈に基づいた漢字の理解が求められます。このような問題形式が増えることで、受験生には文脈に即した理解力が試されることになります。そのため、単に漢字を覚えるだけでは不十分であり、日常会話や文章読解のスキルが重要視されるようになっています。

2.2 漢字に関する出題形式

漢字に関する出題形式は多岐にわたりますが、大きく分けると選択式、記述式、穴埋め式などがあります。選択式では正しい漢字を選ぶ問題が多く、例えば「次の言葉を漢字で書きなさい」という形式が一般的です。また、記述式では文章の中で指定された漢字を用いて解答する形式もあります。

穴埋め式では、文が与えられ、その中に適切な漢字を挿入する形式です。このように多様な出題形式が存在するため、受験生はそれぞれの形式に慣れておくことが必要です。特に、最近では日常的に使用されている例文に基づいた出題も増えており、実際の文章から理解することが重要視されています。

2.3 学生の誤答パターン

学生が漢字の入試問題に挑む中で、よく見られる誤答パターンもあります。一つは、同じ読み方を持つ漢字の混同です。たとえば、「影」と「檻」は共に「かげ」と読みますが、それぞれの意味を誤解して解答することが多く見られます。

また、意味を理解していないケースも多いです。文脈に応じた漢字の意味を判断する力が求められるため、単語をそのまま覚えるだけでは通用しません。実際には文の流れの中で意味を考えながら解答しなければならないため、詰め込み学習だけでは対応できない部分も多いです。こうした誤答パターンを理解することで、受験生は自身がどの部分でつまずいているのかを把握し、学習を見直すことができるでしょう。

3. 漢字の意味に関する問題

3.1 同義語と反義語の選択

漢字に関する入試問題では、同義語や反義語を選ぶ問題が多く見られます。特に、文脈に応じた意味の選択が求められます。たとえば、「早い」と「迅速」のどちらがより適切かを問う場合、文中の contexto によって正解が変わることがあります。受験生は、特定の漢字の意味だけでなく、類似語との使い分けも理解している必要があります。

同義語の問題は主に文中の単語が互換的に使えるかどうかが問われます。また、反義語の問題では、逆の意味を持つ単語を選ぶことで、漢字の理解を深めることができます。例えば、「高い」と「低い」では、両者の意味をしっかりと理解した上で、正確に使い分ける力が求められます。

3.2 漢字の用法の理解

漢字には、文脈によって使い方が異なる場合があります。入試問題では、特定の漢字の用法に関して問われることが多く、例えば「売る」と「売れる」の違いや、「始める」と「始まる」の使い分けを理解する必要があります。これらの使い方の違いを正確に理解することが、漢字の意味を深める元となります。

たとえば、「始まる」は自動詞として使われるため、何かが起こることを示し、「始める」は他動詞として、何かを始める行為を示します。このように微妙なニュアンスの違いが入試問題で問われることが多く、注意が必要です。正しく理解し、使い分けられるかどうかが合否に関わる重要な要素となります。

3.3 文脈に基づく漢字の意味判断

入試問題においては、文脈を考慮しながら漢字の意味を判断する力が求められます。具体的な文脈の中で、その漢字がどのような意味を持つのかを推測することが大切です。このような問題では、文章全体の流れや他の単語との関連性をしっかりと見極める必要があります。

例えば、「彼はホッとした」といった文があった場合、「ホッ」という表現は安心感を示しています。このように、文全体のニュアンスを理解することで、受験生は漢字の持つ意味を正確に判断できるようになるのです。文脈の解析力が必要とされる場面では、特に国語の読解力も試されるため、幅広い知識と理解を持つことがカギとなります。

4. 漢字の用法に関する問題

4.1 熟語の構成と使用例

熟語とは、二つ以上の漢字が組み合わさって新たな意味を形成する言葉です。漢字の用法を理解するためには、熟語の構成を学ぶことが不可欠です。例えば、「電話」という熟語は「電」と「話」で構成され、「電気で話す」という意味を持ちます。このように熟語は、個々の漢字の意味が組み合わさって新たな概念を形成するため、それぞれの漢字の意味を理解することが重要です。

熟語の問題では、与えられた漢字からどのような熟語が作られるか、またその熟語が使われる文脈を理解することが必要です。たとえば「海」という字に「流」を加えると「流海」という熟語ができ、海が流れる様子を想像させます。このように漢字の組み合わせによって、全く新しい視点が生まれることが多いです。

4.2 漢字の文中での役割

漢字は文章中で様々な役割を果たします。名詞、動詞、形容詞など、多様な品詞に使用されることで、文章の構造に深みを与えます。特に入試問題では、漢字がどの品詞として使われているかを識別する問題が見られます。

例えば、「彼は楽しむ」という文では「楽しむ」が動詞として機能しており、この漢字の使い方を理解することで、文章全体の意味がはっきりと認識できます。このように、文中の漢字がどのようにその役割を果たしているのかを分析する力が求められます。また、文の中で漢字がどのように他の要素に影響を及ぼすのかを考えることで、受験生はより深い理解を得ることができます。

4.3 漢字の変化とその影響

漢字は歴史の中で変化を遂げており、その変化は日本語や社会に大きな影響を与えています。例えば、古代の漢字が現代の漢字にどのように変化したのかを考えることで、漢字の背後にある文化や意味合いをより深く理解することができます。また、漢字の変化によって新たな熟語や表現が生まれることもあり、これは言語の進化を示す一例です。

入試問題では、こうした漢字の歴史的変遷やその影響について問われることもあります。特に、漢字の読みが変わった経緯や、特定の熟語がどのように使われるようになったかを理解することは、受験生にとって重要です。これにより、漢字という文字が持つ意味の奥深さや、文化的背景を学ぶことができるでしょう。

5. 漢字学習のためのアプローチ

5.1 効果的な漢字学習法

漢字学習は一朝一夕で身につくものではありませんが、効果的な方法を取り入れることで効率的に学ぶことができます。まずは、毎日の反復学習が重要です。毎日少しずつ漢字を覚えていくことで、長期的な記憶に定着します。例えば、1日5字のペースで段階的に学習することで、無理なく習得できます。

また、漢字を書いて覚える方法も効果的です。書くことによって、形やバランスを身につけることができます。そして、その漢字が持つ意味や用法が頭の中に定着しやすくなります。最近では、スマートフォンのアプリを利用して、漢字をゲーム感覚で学ぶ方法も人気です。楽しく学ぶことで、モチベーションを維持することができます。

5.2 漢字の記憶術

記憶術は、漢字の習得を効率的に進めるために非常に有用です。例えば、視覚的イメージを利用した方法があります。漢字の形状や音から関連するイメージを想起することで、記憶に残りやすくなります。たとえば、「木」という漢字は、実際の木の形に見えるため、視覚的な結びつきが強くなります。

また、ストーリーを作る方法も効果的です。漢字それぞれに関連する物語やキャラクターを考えることで、記憶を定着させることができます。例えば、「話」という漢字の「言」と「舌」を使って、言葉を話す様子を想像することで記憶を深めることができます。このように、想像力を活用して漢字の意味を思い出しやすくする手法が多くの学習者に支持されています。

5.3 漢字力向上のためのリソース

漢字学習には多くのリソースが存在します。教科書や参考書はもちろん、オンラインの学習プラットフォームやアプリも数多く利用されています。特に、オンライン教材では自分のペースで学ぶことができ、理解度に応じて問題を選択することができるため、非常に便利です。

また、漢字の読み書きだけでなく、実際に使われる文脈や例文を学ぶことができるリソースを活用することも大切です。漢字の使い方を理解するためには、豊富な例文を通じて学ぶことがとても有効です。さらに、漢字に関連するクイズや問題集も自宅で簡単に入手できるため、問題集を使った自学自習は漢字力を向上させる良い手段となるでしょう。

終わりに

漢字の意味や用法に関する入試問題は、学生にとって重要な課題です。本記事では、漢字の基本概念や入試問題の傾向、具体的な問題の内容、そして効果的な学習法について深く掘り下げてきました。特に、漢字は日本語の中で非常に大きな役割を果たしており、その正しい理解と使い方は言語能力の向上につながります。

漢字を学ぶことは、一見難しそうに思えるかもしれませんが、基本をしっかり押さえ、様々なアプローチを用いることで、楽しく学ぶことが可能です。日々の学習を通して、自分自身の漢字力を高め、日本語をより一層深く理解できるようになることを目指しましょう。受験や日常生活で役立つ漢字の知識を身につけ、自信を持って漢字を使いこなせるようになることを願っています。