中国文化には、古代から受け継がれてきた深い知恵が数多く存在しています。その中でも特に注目されているのが中医学と食養生の考え方です。中医学は、自然と人間の調和を重視した医学体系であり、食養生は健康を維持するための食事法として重要な役割を果たしています。そして、これらの理解の根本には「五行説」が存在します。五行説は、木・火・土・金・水の5つの要素が互いに影響し合い、バランスを取ることで自然や人間の健康を保つという考え方です。この記事では、五行説が食養生にどのように関わっているのかを詳しく探っていきたいと思います。

1. 中医学の概要

1.1 中医学の歴史

中医学は、数千年にわたる中国の古代文明に起源を持つ医学体系です。その歴史は非常に豊かで、最古の医療文献とされる『黄帝内経』にその基礎が記されています。これには、病気の原因や治療法、体の構造についての考え方が詳細に述べられています。また、中医学の発展には、道教や仏教といった他の思想も影響を与えています。特に、道教は自然との調和を重視しており、それが中医学の「気」や「陰陽」の概念に大きく組み込まれています。

1.2 中医学の基本概念

中医学の基本概念の一つに「陰陽」があります。これは、互いに対立し合う二つの力が調和を保つことで健康が維持されるという考え方です。また、五行説も重要な要素です。五行は、木・火・土・金・水の5つの元素で構成されており、これらは相互に作用し合っています。中医学では、身体の各臓器がこれらの五行と対応しており、バランスが崩れると病気が引き起こされるとされています。さらに、「気」の流れも重視され、気の流れがスムーズであれば健康が保たれるとされています。

1.3 中医学と現代医学の違い

現代医学とは異なり、中医学は個人の体質や環境に応じた治療法を提供します。例えば、同じ病気にかかっても、患者の体型や生活習慣によって治療方法が異なるのです。現代医学は主に病気を特定し、科学的な実データに基づいて治療を行いますが、中医学は予防や健康維持に重きを置いています。また、中医学は食事やライフスタイルの改善を通じて、病気を未然に防ごうとするアプローチが際立っています。これが、五行説を元にした食養生の重要性をより一層強調します。

2. 食養生の重要性

2.1 食養生とは何か

食養生とは、食事を通じて健康を維持・増進させるための考え方と実践のことを指します。これは単なる「食べ物を摂る」という行為ではなく、何を、どのように食べるかという点が重視されます。食養生によって、栄養のバランスが整い、心身の調和が保たれるのです。特に中医学においては、「食事は薬」とも言われ、適切な食事が病気の予防につながるとされています。

2.2 食養生の歴史的背景

食養生の考え方は古代中国の食文化から始まりました。古代の人々は、季節や土地に応じて食材を選び、身体の状態に合わせた食事を心掛けていました。この知恵は、時代を経ても受け継がれ、現代の食養生へとつながっています。中国の伝統的な料理、例えば薬膳料理は、色々な食材を組み合わせることで、健康に良い効果を得ることを目的としています。また、地域によって異なる食文化も、この考え方をさらに豊かにしています。

2.3 食養生が持つ健康効果

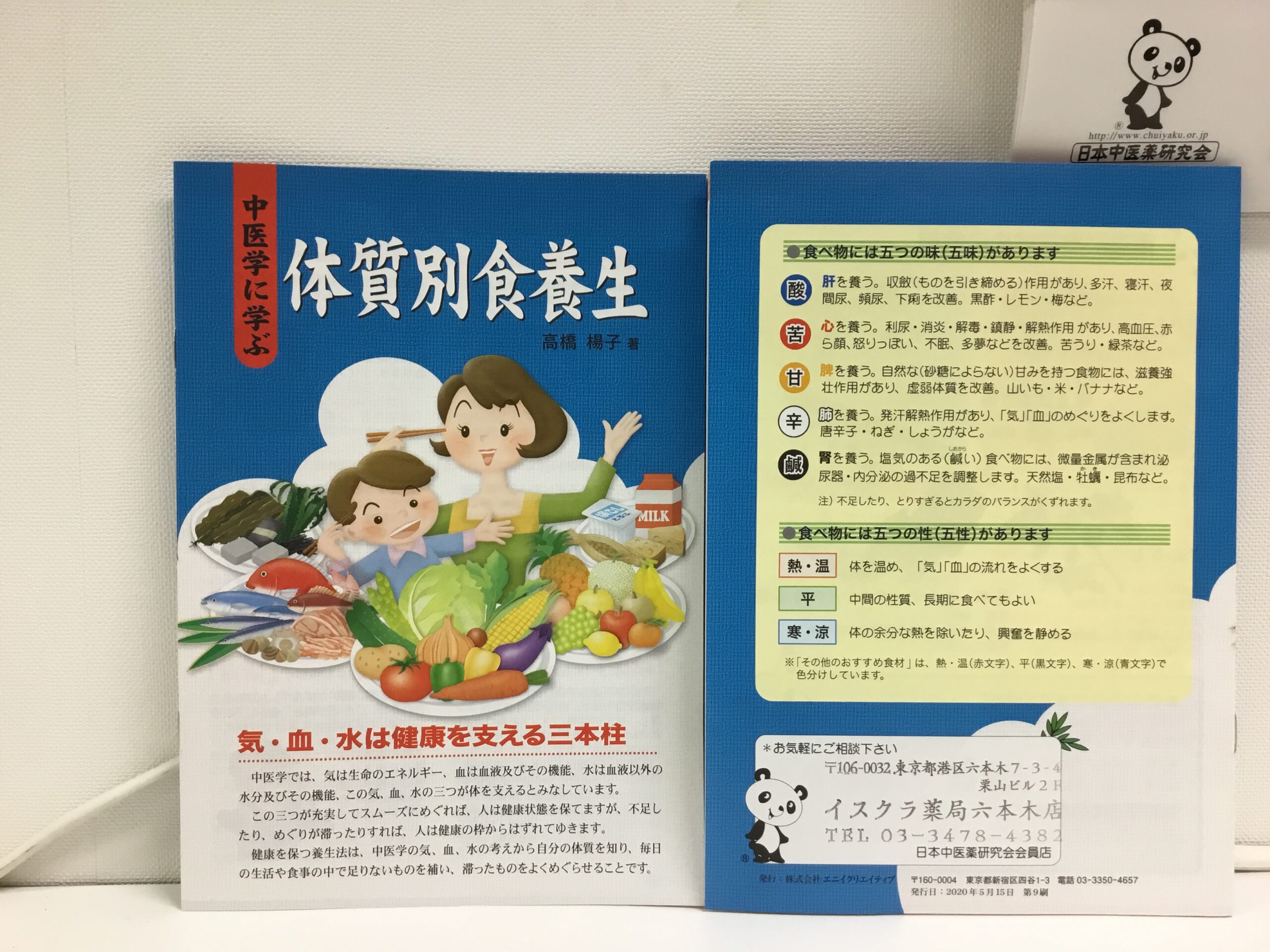

食養生には多くの健康効果があるとされています。それは免疫力の向上や、体内のバランスを整えることに役立ちます。例えば、温かい食事を摂ることで消化を助けたり、季節の食材を取り入れることで体調を整えたりします。また、特定の食材には身体を温めたり冷やしたりする効果があり、これを理解し、生活に取り入れることで、日常的に健康を維持することが可能です。たとえば、春には旬の菜や山菜を食べ、夏には清爽な果物を積極的に取り入れることが勧められています。

3. 五行説の基礎知識

3.1 五行説の概念

五行説は、自然界を構成する基本的な要素として木・火・土・金・水の5つを挙げ、それぞれが互いに影響しながら調和を保っているという考え方です。この理論は、中国哲学や宇宙観にも深く根ざしており、物事を総合的に理解するためのフレームワークとして広く用いられています。五行は、季節や方位、感情、臓器などと結びついており、これに基づくと、全ての物事はつながっていると理解されます。

3.2 五行のそれぞれの特性

具体的に見ていくと、木は成長や発展を象徴し、春の訪れや肝臓と関連しています。火は情熱や活力を表し、夏や心臓に関連しています。土は安定や栄養を象徴し、季節の変わり目や脾臓と関連づけられます。金は収穫や清潔さを表し、秋や肺の働きと結びついています。そして水は、生命の源であり、冬の寒さや腎臓と関連しています。これらの特性を理解することで、五行を通じた健康管理がより具体的にイメージできるようになります。

3.3 五行と人体の関係

五行説は、人体における臓器の働きや体質にも密接に関連しています。例えば、木の性質は肝臓と結びついており、肝臓の働きが健康に影響を与えることが知られています。火の性質は心臓や血液循環に関わり、土は消化器官に関与しています。金は肺や呼吸器系、そして水は腎臓や生殖機能と関連しています。このように、五行説は身体と心の健康を維持するための指標として活用され、医療や食養生における重要な基盤となっています。

4. 五行説に基づく食養生

4.1 木・火・土・金・水の食材

五行説に基づく食養生では、それぞれの要素に応じた食材を摂取することが推奨されています。例えば、木の特性を持つ食材には新鮮な野菜や穀物が含まれ、春にはこれらを多く摂ることで肝機能が整います。火の要素を持つ食材には辛味のある香辛料や赤色の食材がありますので、夏にはこれらを取り入れることで血行を促進し、体温調整を図ることができます。

土の要素は、消化を助ける根菜類や穀物が含まれ、特に安定感を求める秋に重要となります。金に関する食材としては白色の食材、例えば大根や梨が挙げられ、肺を守るために摂取が勧められています。水の要素については、寒天や海藻が含まれ、冬にはこれらを食べることで体の冷えを防ぎ健康を維持します。

4.2 季節ごとの食養生の工夫

五行説を応用した食養生では、季節に合わせた食材選びが非常に重要です。春は新しい生命の誕生を象徴する季節であり、肝臓の健康を考慮すると、筍や山菜、緑黄色野菜が体に良い影響を与えます。夏は暑さに負けないための飲食が求められ、清涼感を与える果物や冷たいスープを取り入れることで、体温調整が可能になります。

秋は収穫の季節で、この時期は体を滋養するために肥沃な土から育った根菜や豆類が効果的です。そして冬には温かい料理が重視され、体を冷やさないように注意が必要です。冬の季節は、寒さから守るために脂肪分の多い肉類や温かいスープを人気の食材として選ぶことが勧められます。季節ごとに適した食材を取り入れることで、自然と身体も健康が保たれるのです。

4.3 五行のバランスを保つための食事法

五行を意識した食養生では、そのバランスも重要です。健康な身体を保つためには、特定の要素だけを重視するのではなく、五行すべてをバランスよく取り入れる必要があります。たとえば、毎日の食事において、色とりどりの野菜や穀物を組み合わせることで、自然と五行の良い循環を取り入れることができます。具体的には、毎食に木・火・土・金・水の要素が含まれているスープやおかずを心がけることで、五行のバランスを取りやすくなります。

さらに、食材だけではなく、調理法や食べる時間帯も考慮することが大切です。中医学では、身体の特性に合わせた食材調理法を推奨しており、蒸し料理や煮込み料理など、栄養価を保ちつつ消化に良い調理法が推奨されます。また、食事の時間を規則正しくすることで、身体のリズムを整え、五行のバランスを崩さないように工夫することができます。

5. 現代における五行説と食養生の実践

5.1 現代社会における食養生の意義

現代社会は、忙しさやストレスがつきまとう環境の中で、食に関する意識が変化しています。しかし、そんな中でも食養生の重要性はなおさら増しています。不規則な食生活や栄養の偏りが健康を損なう要因となることが多いため、五行説に基づく食養生が再評価されています。個々の体質や環境に合わせて食事を調整することが、日々の健康維持に欠かせません。

また、地産地消やオーガニック食材の選択が注目される中で、五行説の観点から、地域の特産物を取り入れることが健康にも良い影響を与えます。これにより、体調が整えられるだけでなく、地域経済への貢献にもつながります。さらに、五行を思い出しながら旬の食材を取り入れることで、味わい深い食事を楽しむことができます。

5.2 五行説の適用例

現代における五行説の適用例として、さまざまなレストランやカフェが五行に基づいたメニューを提供しています。これは、料理を通じて健康的な食生活を実現しようとする取り組みです。例えば、木を象徴する食材を中心にしたサラダや、火に適したスパイシーなスープを用意するなど、それぞれの五行を意識したメニュー構成がされているところも増えています。

また、個人でも自宅で食養生を実践することができるため、簡単なレシピや食材の選び方を参考にすることができます。最近では、オンラインで食事教室を開くサービスも多く、実際にどのように五行を取り入れた料理を作るのかを学ぶことができるチャンスが増えてきました。これにより、若い世代の人々が健康を意識するようになることが期待されています。

5.3 食養生の普及と課題

食養生の普及は進んでいるものの、まだ多くの課題があります。一つには、情報過多の現代において、どの情報が正しいのかを見極めることが難しい点です。また、長時間の労働や快適さ重視の文化が根付いているため、手間をかけない食事が好まれがちです。これにより、食養生には遠ざかる傾向も見られます。

二つ目は、都市圏では新鮮な食材を手に入れることが困難な場合も多いことです。五行を意識した食事を考えても、手に入る食材が限られる中では、実践が難しくなることがあります。これらの課題を解決するためには、健康的な食文化を広める啓発活動が求められます。

終わりに

五行説と食養生は、中国文化の深い洞察と、健康維持の実践を結びつける重要な要素です。現代的な生活様式の中でも、この古代の知恵を取り入れることで、心身の健康を保ち、より豊かな生活を送ることが可能になります。五行の視点からの食生活は、単なる栄養摂取にとどまらず、ライフスタイル全体を見直すきっかけとなるでしょう。これから一歩踏み出し、五行に基づいた食養生を自身の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。健康な食生活が、あなたの未来をより輝かせることでしょう。