近年、中国における言語の多様性が再評価されており、特に方言と標準語の関係が注目されています。特に若者たちの言語選択は、文化や社会構造に影響を与える重要な要素となっています。本稿では、方言と標準語の定義、それぞれの役割、若者がどのように言語を選択しているかについて詳細に探っていきます。

1. 方言の定義と重要性

1.1 方言とは何か

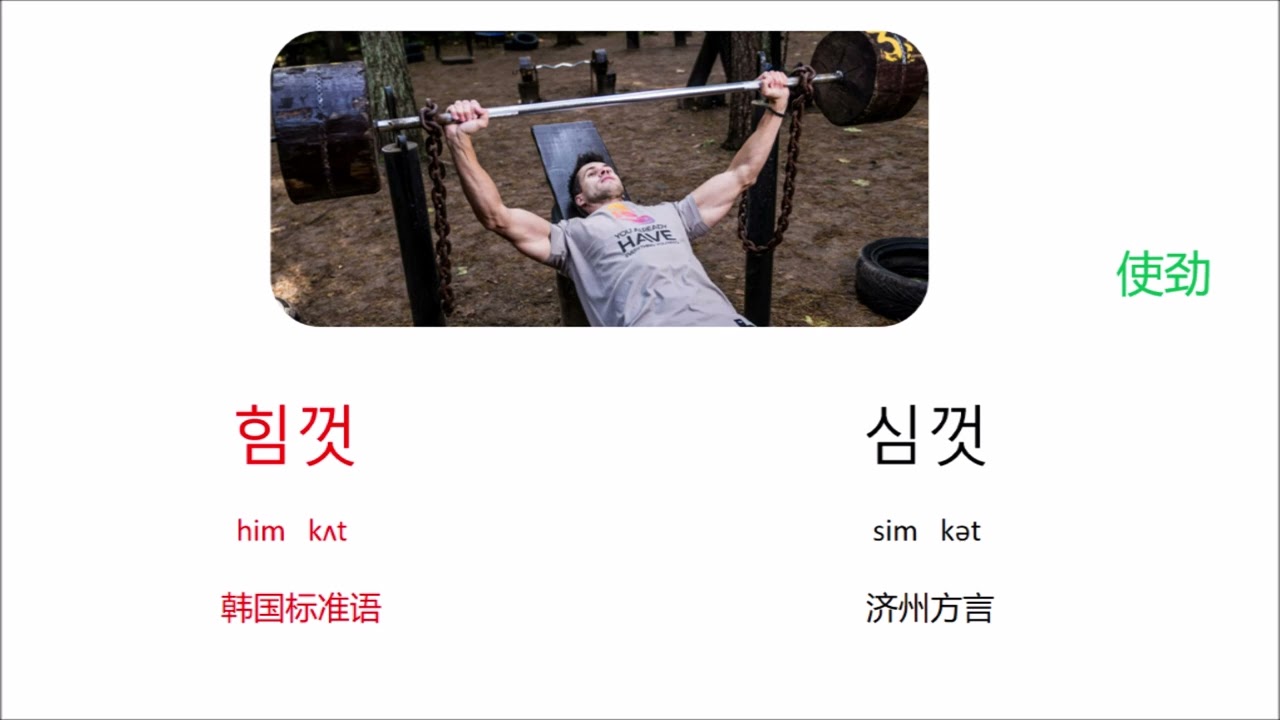

方言とは、特定の地域や民族が使用する言語のバリエーションの一つであり、通常は音韻、文法、語彙が標準語とは異なる部分があります。中国には数百もの異なる方言が存在し、例えば広東語、福建語、上海語などがそれにあたります。これらの方言は、地域社会の特性や歴史を反映しており、単なる言語の違いにとどまらない文化的な重要性を持っています。

方言が持つ多面的な側面は、言語学者たちによって広く研究されています。方言には特有の言い回しや表現が存在し、それが地域の文化や伝統と密接に結びついています。また、方言を学ぶことで、その地域の歴史や習慣についても理解が深まるという利点があります。

1.2 方言の文化的背景

方言は地域の歴史や文化的背景を語る重要な要素です。例えば、広東語には香港の影響が色濃く表れ、映画や音楽などで用いられる表現には、独自の文化が反映されています。近年、若者たちが方言を用いて、地域のアイデンティティを再確認し、誇りを持つ動きもみられます。

また、方言の保存や継承は地域文化の維持にとって不可欠です。若者たちが方言を話すことは、その地域の独自性や文化を守る手段となります。地域の祭りや伝統行事において方言が使用されることは、文化的なつながりを強め、地域社会の一体感を生むといえるでしょう。

1.3 方言が持つ地域アイデンティティ

方言は、その地域に住む人々のアイデンティティを形成する大きな要素です。方言を話すことによって、その地域の一員としての認識が生まれ、共通の文化や価値観が共有されます。特に、経済発展や都市化が進む中で、方言を使う若者たちは地域社会とのつながりを維持しようとする意識が高まっています。

例えば、四川省の若者たちは、地元の方言を使いながらSNSなどでコミュニケーションを取ることで、地域の特性を広めています。こうした動きは、方言の魅力を再発見し、他の地域の人々にもその文化を伝える機会を生み出しています。このように方言は、地域アイデンティティを深める重要な役割を果たしています。

2. 標準語の役割と普及

2.1 標準語の定義

標準語とは、特定の地域や方言に依存しない言語表現の形を指します。中国の場合、普通話(標準中国語)が広く用いられており、教育や公的な場面での主要なコミュニケーション手段となっています。標準語は国全体で通用するため、地域間のコミュニケーションを容易にし、国民の統一感を醸成するのに寄与しています。

教育制度においても、標準語の使用が奨励されるため、若者は学校での教育を通じて自然に標準語を習得します。特に都市部では、標準語が常に使用される環境が整っており、若者たちにとっては、社会的な接続や進学、就職において重要な要素となっています。

2.2 標準語の社会的役割

標準語は、国や民族のアイデンティティを形成するうえで重要な役割を果たしています。中国のように広大な国では、標準語が国民を結びつける共通の言語として機能し、多様な文化や価値観を調和させる基盤となっています。また、メディアや公的機関の言語としての役割も果たし、情報の発信や国際交流をスムーズに行うために必須となっています。

さらに、ビジネスや社会活動においても、標準語が求められる場面が多いです。企業が顧客とコミュニケーションを取る際、標準語を用いることでより広い層へのアプローチが可能となり、ビジネスの成功に直結します。このように、標準語は個人の生活や社会的な活動において不可欠な要素です。

2.3 標準語普及の歴史的経緯

標準語の普及は、中国の歴史的背景が大きく関わっています。特に1949年の中華人民共和国成立以降、国語教育が強化され、標準語が国民に広まるよう努められました。政府の政策により、教育、メディア、公共の場での標準語の使用が義務づけられ、全国的な普及が進みました。

また、経済の発展に伴い、地方から都市部への移住が増え、これにより標準語の普及も加速しました。若者たちが大学や仕事のために都市に出ることで、自然と標準語を使用する機会が増えています。この移動が、標準語の浸透をさらに助長していると言えるでしょう。

3. 若者と方言の関係

3.1 若者が方言を使う理由

近年、多くの若者たちが方言を使用する理由には、いくつかの要素が挙げられます。第一に、家庭や地域コミュニティにおける影響が大きいです。家族や友人との会話で方言が当たり前であれば、自然とその言語を使うようになります。これは、地域文化への愛着や帰属意識を高める要因にもなります。

さらに、方言を使うことで、地元の人々とのつながりを深めることができます。例えば、大阪の若者が大阪弁を使うことで、地元の人々との新たな絆を形成したり、コミュニケーションが円滑になったりします。このように、方言は地元の文化や人間関係を育むためのツールとしても機能しています。

3.2 方言を選択する若者の特徴

方言を選択する若者の特徴は多様であり、その選択には個々の背景や環境が大きく影響しています。特に、地方出身で都会に出てきた若者は、故郷の方言を大切にする傾向があります。これは、故郷への愛着や自分のルーツを大事にすることによるものです。

また、SNSやオンラインプラットフォームの普及により、方言を使うことがカジュアルなコミュニケーションとして受け入れられるようになっています。方言を用いたコンテンツが拡散されることで、日常的な会話の中でも方言の使用が増えています。このように、方言は若者たちのアイデンティティを表現する手段ともなっているのです。

3.3 方言に対する若者の意識の変化

方言に対する若者の意識は、時代とともに変化しています。以前は方言が「訛り」と見なされ、標準語の方が「正しい」とされる傾向がありました。しかし、最近では方言に対する価値観が見直され、方言を自慢する若者も増えてきています。この変化の背景には、地域文化や伝統への関心が高まっていることが考えられます。

たとえば、最近の音楽や映画においても方言が使用されることが多くなっています。これにより、方言が「オシャレ」や「新しい」といった印象を持たれるようになり、若者たちの間での方言人気が高まっています。このように、方言への意識変化は、文化の多様性に対する理解を深める良い機会となっています。

4. 標準語を選択する若者の理由

4.1 標準語のメリット

標準語を選択する若者たちには、いくつかのメリットがあります。特に、地域を超えてコミュニケーションを取る際に、標準語は非常に役立ちます。標準語を使うことで、異なる地域の人々ともスムーズに会話でき、自分の意見を伝えやすくなります。

また、職場や学校などの公的な場では、標準語の使用が求められることが多いです。就職活動や進学時には、標準語を話すことが求められるため、他の応募者と差別化を図るためにも有効です。このように、標準語は社会における発展を助ける重要な要素であり、多くの若者が選択する理由となっています。

4.2 社会的な期待と標準語の影響

社会的な期待も、若者が標準語を選択する大きな要因です。特に都市部では、標準語が話されることが一般的であり、これが社会的なスタンダードと見なされています。このため、若者たちは「標準語を使うことが重要」と認識し、自ら積極的に標準語を使おうとします。

さらに、メディアやエンターテインメント産業では、標準語が使われることが多く、若者たちに標準語の重要性が強く印象づけられています。テレビ番組や映画、音楽においても標準語が広く用いられ、これによって若者たちの価値観にも影響を与えています。

4.3 標準語の使用における課題

一方で、標準語を使用することにはいくつかの課題も存在します。まず、方言に親しんで育った若者にとって、標準語を使うことが苦手な場合もあります。この場合、標準語を話すことに対する劣等感やストレスを感じることがあるのです。

また、標準語のみが優先される社会において、方言の存在が軽視されることも懸念されています。方言が失われることで、地域の文化やアイデンティティが脅かされる可能性があります。このように、標準語の普及にはメリットがある一方で、社会全体の言語的多様性を損なうリスクも存在しています。

5. 方言と標準語の共存の可能性

5.1 方言を保存するための取り組み

方言と標準語の共存を図るためには、方言を保存するためのさまざまな取り組みが必要です。地域の学校やコミュニティセンターでは、方言を教えるワークショップやイベントが開催され、若い世代に方言の魅力を伝える努力が続けられています。こうした活動は、方言に対する関心を高め、地域文化を守るための重要な一歩となります。

さらに、メディアやエンターテインメント業界も方言を積極的に取り入れることで、方言に対する理解を広めています。映画やドラマ、音楽に方言を用いることで、方言の魅力が引き立てられ、全国的な注目を集めることが期待されています。このような取り組みは、方言を自らのアイデンティティとして捉える若者たちを増やす効果もあります。

5.2 標準語と方言の相互作用

標準語と方言の関係は対立的ではなく、実際には相互作用があるといえます。例えば、都市に住む若者たちは、普段は標準語を使っているものの、友人や家族との会話では方言が自然と出てきます。このように、場面によって使い分けることが一般的となっており、どちらの言語も生活の中で重要な役割を果たしています。

また、方言が標準語に取り入れられるケースも見られます。例えば、特定の方言のフレーズや単語が標準語として使われることが増えており、言語そのものが進化している証でもあります。このように、方言と標準語は互いに影響し合いながら、新たな言語文化を形成していく可能性を秘めています。

5.3 未来の方言と標準語のあり方

未来において、方言と標準語がどのように共存していくのかは、興味深いテーマです。デジタル技術の進化により、リモートワークやSNSでのコミュニケーションが普及しています。これによって、方言の使用が増え、地域間の交流が盛んになる一方で、標準語も欠かせない存在であることに変わりありません。

多様性を尊重する社会が進む中、方言の価値が再認識されていくことが期待されます。地域の文化を誇りに思いながら、標準語を活用して国際的なコミュニケーションも視野に入れることができる未来が描かれます。このように、方言と標準語が互いに補完しながら共存していく姿が見られることを願います。

6. 結論

6.1 若者の選択がもたらす影響

若者の言語選択は、今後の文化や社会のあり方に大きな影響をもたらすでしょう。方言を選ぶことで地域の文化を大切にし、標準語を選ぶことで国内外でのコミュニケーションを円滑にするといったように、その選択は多様性を生む要因ともなります。このような言語の選択は、個々のアイデンティティを表現するだけでなく、社会全体に新たな視点を提供することにも繋がります。

6.2 方言と標準語の未来を考える

方言と標準語は、それぞれ異なる役割を持ちつつ、共存していくことが求められています。地域文化を守るためには方言の重要性を再確認しつつ、標準語の便利さを享受することが大切です。両者の多様性を尊重し、互いに助け合いながら新しい言語文化を築いていく未来を考えていきたいものです。

私たちの言語選択は、日常生活の中で無意識に行われる営みですが、それがもたらす影響は非常に大きいです。言語が変われば文化も変わります。方言と標準語の未来を見据え、私たち一人ひとりがどのように言語を使っていくのかを考えることが求められる時代に突入しています。