龍は古くから中国文化において縁起物として特別な位置を占め、幸運、繁栄、力の象徴とされています。このような観点から見ると、日本文化における龍の位置づけも非常に興味深いものです。日本では、中国から伝わった龍の象徴性が独自の形で表現され、さまざまな文化的要素に影響を与えてきました。本記事では、縁起物としての龍の位置づけや、日本文化における龍の影響、さらには美術や祭りにおける龍の表現方法について詳しく探っていきます。

1. 龍と縁起物の定義

1.1 縁起物とは何か

縁起物とは、吉祥や幸運をもたらすとされる物品や象徴を指します。古くから日本や中国では、人々はさまざまな縁起物を用いて、良い運を引き寄せたり、悪い運を避けたりしようと努力してきました。例えば、招き猫や亀などは日本の縁起物の代表格ですが、それと同じく龍も非常に重要な存在です。

縁起物は、単に幸運をもたらすとされるだけでなく、文化や地域によって異なる意味を持つことがあります。これは、歴史的背景や信仰体系が異なるためです。龍の場合、この点が特に顕著に表れています。中国では皇帝のシンボルとしての役割が強く、日本ではもっと広く民間信仰の一部として存在しています。

また、縁起物は時代と共に変遷を遂げてきたため、新しい縁起物が誕生する一方で、古いものは忘れられていくこともあります。しかし、龍のように古い時代から現在に至るまでその象徴性が失われず、むしろ深化していった存在は少ないでしょう。

1.2 龍の象徴的意味

龍は、多くの文化において特異な象徴として位置づけられています。中国では、龍は水を司る神としての意味合いが強く、雨をもたらす存在とされていました。そのため、農業社会においては非常に重要な神格化され、祭りなどで龍が関与することが多かったのです。

一方、日本では、龍は主に水の神としての側面が強調されるため、河川や海と深く関わっています。日本の神道では、龍は水神の一種とみなされ、大自然を象徴する存在として worship(崇拝)されているのです。特に古代の日本では龍を祀る神社や干支の一部として、龍の姿をした神々が多く存在しました。

このように、龍が持つ象徴的な意味は、国や文化によって異なるものの、その本質においては「水」と「力」が共通するテーマとして共有されています。そのため、龍は単なる架空の生物ではなく、自然の力や人間の精神を表す重要な存在となっています。

2. 中国文化における龍の位置づけ

2.1 龍の歴史と神話

龍は中国の歴史において数千年にわたる象徴的存在であり、その起源は紀元前から確認することができます。古代の文献には、すでに龍に関する記述が見られます。特に、殷朝や周朝の時代には、龍は王族や貴族の符号として重要視され、国家の権力を象徴する存在とされました。

また、中国の神話においても龍は特異な位置を占めています。例えば、黄河の伝説や、神農氏と呼ばれる農業の神との関係など、龍はしばしば宇宙の創造や人間社会の発展に深く関与しています。これなどは、龍が持つ多面的な象徴性を如実に示しています。

さらに、龍は道教や仏教においても重要なキャラクターとして位置づけられ、特定の儀式や祭りにおいて龍の存在が不可欠となっています。これにより、文化的な象徴としての値打ちが高まり、龍の崇拝は現代においても続いているのです。

2.2 龍の役割と信仰

中国における龍の役割は、単なる神話や伝説にとどまらず、日常生活や宗教的儀式にも多大な影響を及ぼしています。例えば、旧正月や各種の祭りにおいて、龍は必ずと言ってよいほど登場します。特に「龍舞」と呼ばれる伝統的なパフォーマンスは、人々の祝祭の一環として非常に人気があります。

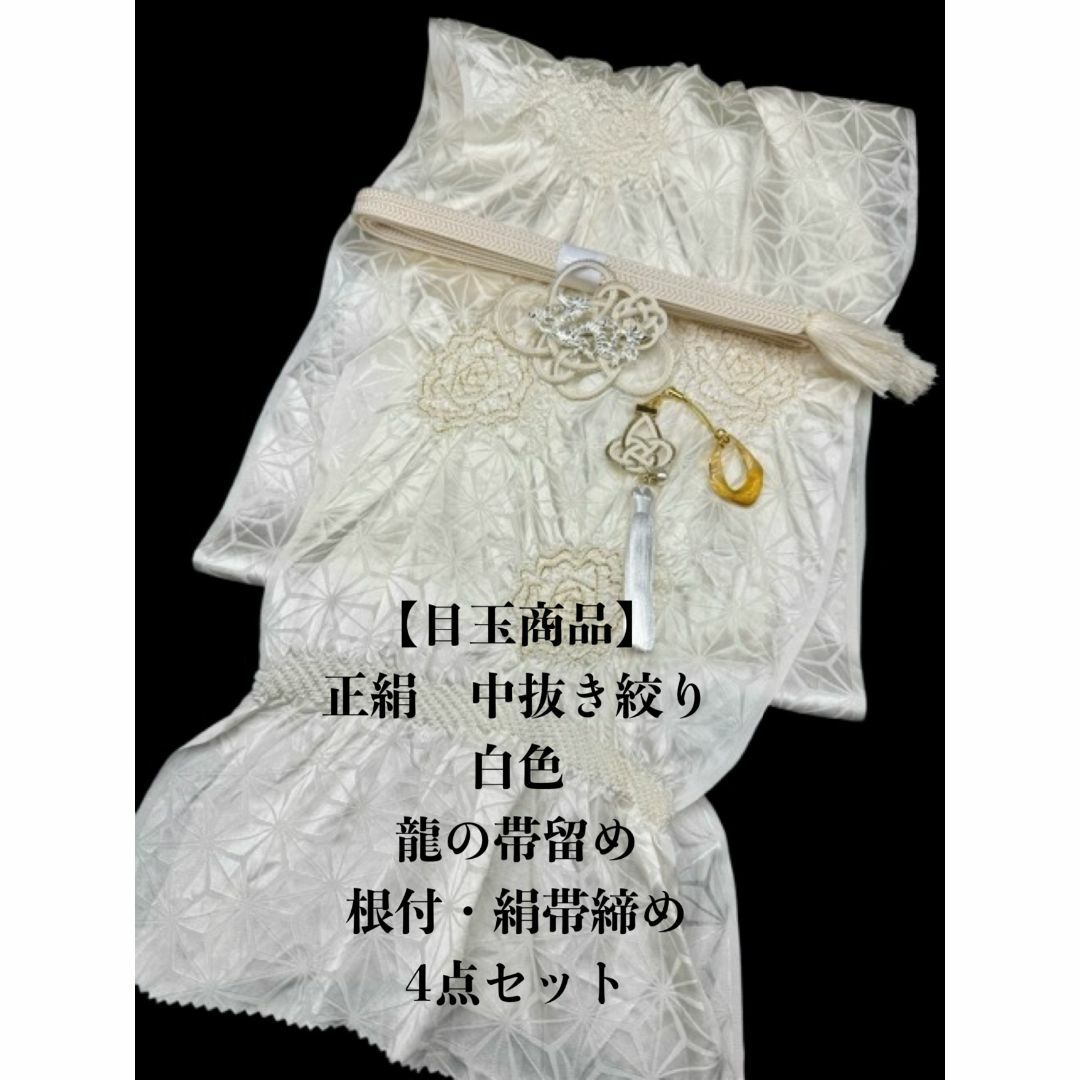

また、多くの家庭では、龍の形をした装飾品や絵画が飾られ、悪運を払う願いが込められています。龍が描かれた壺や壁掛けは、安全や成功を祈願する一般的な家庭の風景として広く認識されています。このように、龍は地域社会において人々の信仰の中核とも言える存在となっています。

さらに、中国の風水においても龍は重要な役割を持ちます。風水では、龍のエネルギーを引き寄せることで家庭やビジネスにおける幸運を得ると信じられています。このように、龍は単なる文化的シンボルではなく、実際に人々の生活や哲学に深く結びついているのです。

3. 日本文化における龍の影響

3.1 龍がもたらす幸運と繁栄

日本においても、龍は災害や病気を払う存在として広く信仰されています。特に水の神としての側面から、農業の発展と密接に結びついており、農作物の成功を願う儀式や祭りでは、龍が重要な役割を果たしています。たとえば、各地で行われる水神祭りでは、龍が登場し、豊作を祈願します。

また、日本各地には龍を祀る神社が点在しており、これらの神社には多くの参拝者が訪れます。その中でも有名なのが、飛騨高山にある「ひだの龍神社」です。この神社では、訪れる人々が龍に願いを込め、幸運を得るための儀式が行われています。こうした例は、日本各地の文化や信仰の手段としての龍の重要さを示しています。

さらに、龍は日本の多くの神話や伝説の中でも特別な位置を与えられています。「八岐大蛇(やまたのおろち)」の伝説に見られるように、龍や蛇は時には悪役として描かれることもありますが、それもまた時代や地域によって異なる解釈がなされています。いずれにせよ、龍は日本文化の中で独自の存在感を放っていることは確かです。

3.2 日本の伝説と民間信仰に見る龍

日本の伝説には龍に関連する物語が数多く存在します。たとえば、有名な「浦島太郎」の物語では、海の龍宮城に引きずり込まれる場面が描かれており、龍は海の神秘的な存在として登場します。このように、神話の中で龍は時として、主人公を助けたり逆に試練として立ちはだかったりします。

また、民間信仰においても、龍は家の守護神としての役割を果たすことがあります。例えば、家の近くに流れる川や小山に龍が宿っていると信じられ、その場所に手を合わせることで家内安全や繁栄を願います。このように、民間の信仰にも龍の影響が色濃く見られることが多いです。

加えて、江戸時代の浮世絵や歌舞伎などの芸術作品においても、龍はしばしば登場し、観客に親しまれてきました。特に、歌舞伎の演目には龍が登場するものが多く、その魅力的な表現が多くの人々を惹きつけてきました。日本の文化において、龍は神話や伝説を超えた、非常に豊かな象徴の一つと言えるでしょう。

4. 龍の表現方法

4.1 美術における龍の描写

美術において、龍は非常に人気のある題材であり、日本のさまざまな画家や工芸品の中に頻繁に登場します。浮世絵などの伝統的な日本美術では、龍は力強くて神秘的な姿で描かれ、特に水に絡む姿がよく見られます。それはまさに、日本文化が龍をどのように捉えているかを反映した形となっています。

さらに、龍の絵は特定の意味を持たせられて描かれることが多く、例えば「龍は逆さまに描くと、運気が上がる」とされるように、描き方自体にもさまざまな工夫があります。こうした細かい部分まで気を配って描くことが、その作品に対する敬意や願掛けの一環となっています。

また、近代的なアートでも龍のタイトルを持つ作品やキャラクターが多く見られ、ポップカルチャーやアニメ、漫画においても龍が登場することがあります。こうした新たな形での龍の表現は、日本の文化が現代においても龍の重要性を理解し続けていることを示しているのです。

4.2 祭りと行事における龍の役割

日本各地で行われる祭りにおいても、龍は欠かせない存在です。「龍神祭り」と呼ばれる祭りでは、地域の人々が龍を模った神輿を担ぎ、町を練り歩く様子が見られます。このような祭りは、地域社会の絆を強めるイベントとしても重要であり、多くの人が参加します。

また、龍をテーマにした春の祭りや秋の大祭では、神社での儀式が行われ、龍の力を借りて人々の幸運や豊穣を祈る儀式が行われます。このような行事は、地域によって異なる動きやスタイルを持ち、その地域の文化を深く象徴しています。地域固有の伝統を理解する手段としても、龍は重要な役割を果たしています。

さらに、現代においても龍をテーマにしたイベントが増えてきており、観光資源としても重要な存在となっています。例えば、竜頭山の祭りでは、豪華な龍のパフォーマンスが観衆を魅了し、地域活性化にも寄与しています。このように、龍は伝統と現代が交錯する場所でも、多くの人々に愛され続けています。

5. 結論:龍と日本文化の未来

5.1 龍の現代的な解釈

現代日本において、龍は依然として魅力的な存在であり続けています。伝統的な文化の中での信仰は薄れる一方で、龍は多様な形で再解釈され、新たなキャラクターとしてメディアやアートに生まれ変わっています。例えば、アニメやゲームの中でのドラゴンキャラクターは、強さや友愛を象徴する存在として多くのファンを獲得しています。

このように、龍の持つ象徴的な意味は変わらないものの、その表現方法や解釈のされ方は時代によって変化しています。これにより、龍はより多くの人々に親しまれ、理解される存在になっています。若い世代が龍に対してどのようなイメージを持っているのか、非常に興味深い点です。

こうした現代的な解釈により、龍は単なる過去の記憶ではなく、未来の文化の中でも重要な位置を確保していくことでしょう。文化の進化に伴って龍の姿も変化し、さらなる意味の深化が期待されます。

5.2 日本社会における龍の続く影響

日本社会における龍の影響は今後も続くことでしょう。特に若い世代が進化し続けるカルチャーの中で、龍の存在が新たな形で表れ、ゲームや映画、ポップなどの中で活かされる場面をよく見かけます。これにより、伝統文化と現代文化が交じり合う新しいかたちが生まれ、両者の理解が深まります。

また、経済やビジネスにおいても、龍はブランドの象徴として用いられることが増えてきました。特に中国市場においては、龍は商業的な成功を象徴するため、企業のロゴやプロモーション戦略に取り入れられることが多くなっています。このように、文化的な象徴が経済的な側面にも影響を与える時代が到来しています。

全体を通して、龍は日本文化の一部として根強く存在し続けています。未来においても、その象徴性はますます重要になるでしょう。そして、社会や文化の変化に伴い、龍も柔軟に変わり続けていくと考えられます。今後の龍の表現や研究に期待が寄せられる中、龍がもたらす幸運や繁栄のシンボルとしての役割は、長く続くことでしょう。

終わりに

龍という存在は、単なる神話や象徴にとどまらず、日本文化に深く根付いた存在であることが明らかになりました。古代から現代までこの象徴がどのように使われ、どのように変わってきたのかを探ることは、文化理解を深める重要な視点となります。今後も、龍がもたらす幸運や文化的な意味合いに注目しながら、多くの人々に親しまれる存在であることを願います。